歌って踊れるフィクションに多様性を求めている

自分が心を惹かれているサブカル作品、コンテンツを繋ぐ要素は多様性なのではないかと思っている。SDGsやLGBTが叫ばれるようになったずっと昔から普遍的、不変的な事柄であるし。

多様性を口にするとジェンダーだとかヘイトスピーチとかの話になりがちだけど、実際のところ、心と身体の性が一致して性対象が異性だろうと、人種・宗教・母国語が住んでいる国のマジョリティであろうと関係なくて、「なんか周りと上手くいかないな…」「なんか居場所がないな…」「なんか生き辛いな…」と漠然と思うところがあれば自他の両方を尊重することを意識しなければならないし、仮にそうでなくても人間いつ自分の居場所が脅かされるかわからなくて、多様性を否定するならば突然誰かに何かを奪われても文句が言えない状況に立たされるかもしれないのです。だから世間的には内心面倒な事柄に扱われているだろうなとは思っても自分はちょくちょく考えるのです。

最低限考えないと偏っていたり誤っている認識で所謂ポリコレ棒を振りかざす輩と対峙した時に厄介なことになり得る。それをジャストガードでパリィして叩き落として奪うくらいはできないと。

『ポケモン』も『けもフレ』も動物、生き物をモチーフ、題材にしていて生物多様性に直結しているし、それに付随して他者を尊重するという思想の多様性にも繋がって向き合っていると思う。

『僕のヒーローアカデミア』『Dr.STONE』が自分の中での近年のジャンプ作品のマストだが、作品のテーマやコンセプトを考えると多様性に直面する。

文明、科学が発達するためには単純に人間の母数が必要だし、その一人一人を尊重することも重要だし、色んな能力や考え方の人間がいることで切り開かれてきた。知識がある奴、体力がある奴、手先が器用な奴、リーダーシップがある奴、コミュニケーション能力が高い奴、機転が利く奴、諦めず物事に立ち向かえる奴… それを科学知識と共に作品としてエンタメに昇華している。

なーんも得意がねえ奴だっていつか何かの役に立つ

誰がボスだの一番だの関係ねえ

いっろんな奴がいる=強さなんだよ!!

「所詮この世は弱肉強食」という言葉、まあみんな大好きだし真実の一端ではあるけど、人間という種族は「弱者を活かす」ことで、あらゆる種族をなぎ倒してきたんですよね

— こぴーらいたー作家@風倉 (@kazakura_22) May 7, 2023

なぜなら、一事が万事ならず、だから。暴力面で弱者でも、農業の天才かもしれない。育児の天才、医療の天才かもしれない↓

『ヒロアカ』は単純にアメコミ好きだし、『逢魔ヶ刻動物園』の読切から作者を追っていたし、エンタメとして好きなのだが、人類の大多数が平均から著しく外れた異能である"個性"を持って生まれるようになったという設定上、多様性について向き合わざるを得ない。海外展開もして、ハリウッドで実写映画化が進んでいるしモロにポリコレが噛んでくる。

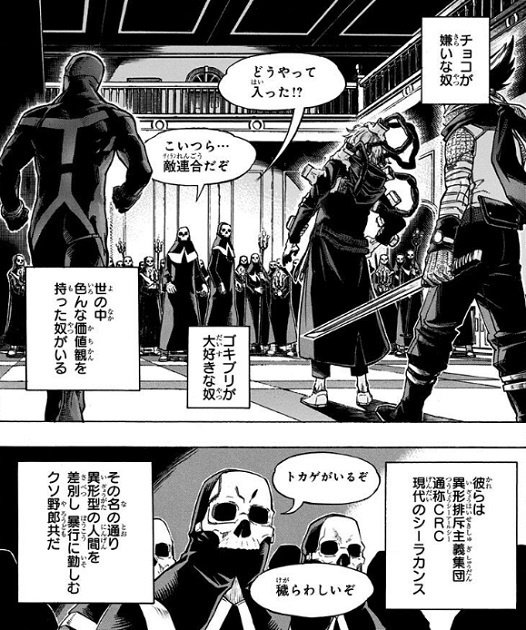

チョコが嫌いな奴 ゴキブリが大好きな奴

世の中色んな価値観を持った奴がいる

"皆が違う"!

これだけの事で多くの方々が苦労を強いられた冬の時代

個人的に↑の2シーンが好きなのだが、アニメでは両方ともカットされていた。非常に惜しい。尺の都合もあるが、タイミング的に24時間テレビの直前になっていたのも多分ある。もしも放送していたら賛否両論出ただろうが、凄く意義はあったと思う。

まあ、前者はヴィランが差別主義集団を四肢切断レベルでボコボコにして壊滅させるし、後者は革命を企てる過激派秘密結社の母体である大企業の表向きのCMというシーンなのでコンプライアンス的に難しい。

作者自身、アメコミとか人外キャラとか好きなものを描きたい気持ちで始めたのだろうけど、描いていく内に情勢的にどんどん社会の流れを意識しなければならなくなって、性癖マシマシで描いた身長3mの緑色の狐獣人を名もない一般女性と称することすら重い意味を持ってしまっている。

純粋な憧れや夢を抱いていただけなのに宿命を背負って戦い苦しむ作中のヒーローと重なる部分がある。

大元のスーパーヒーローのアメコミ自体、単なる娯楽作だったのに戦時中ではプロパガンダに使われることもあれば、近年は社会派であることが求められる。アメコミ実写映画ブームの火付け役である『X-メン』の一作目も、手段は違えどヒーローもヴィランも普通から逸脱して生まれたミュータントが社会からの差別に抗おうとしてぶつかり合う物語だし。

ディズニーの傘下に入って以降、近年のマーベルはポリコレに屈していると揶揄される。実際それもあるが、正義とか悪とか語る以上、避けて通れない。5年前、そのなんやかんやの煽りを受けたのは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシ-』シリーズの監督のジェームズ・ガンで、過去の露悪的なブラックジョークやリベラル的な発言を保守派ニュースサイト『The Daily Caller』に掘り返され切り取られて『3』を前に一時降板になった。

(『2』の邦題は認めない)

個人的に五輪開会式の時の小林賢太郎のこととかも思い返す。そっちの方は名目上は解任になったけど、ジェームズ・ガンにしても小林賢太郎にしても、ファンやキャストが過去の事は肯定はせずとも、それまでの積み重ねから同情的で擁護にまわって支えたことが幸いだったと思う。

私だって昔は不謹慎なネタをよく考えずに言っていたし、なんなら今でもTPOさえ適切だと思うなら言う。人間完璧にお行儀よくなんてできない。ましてや何かしらの表現を追究しようとするものなら。

アメリカの保守派とかリベラル派とか政治や社会情勢について何かとやかく言えるほど事情をよく知らない。でもエンタメのトップとして世の規範になろうとするディズニー・マーベルも、積極的にリベラル的な発言をしてきたジェームズ・ガンにもそれぞれの正義があるのはわかる。

GotGは本来そこまで深く考えず楽しめるスペースオペラ活劇超大作ではある。自分の弟はアメコミに対する興味・関心・知識がほぼなかったのだが、『1』を観ずになんとなく観た『2』を手放しで「面白い」と言っていたし。

しかし『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシ-:VOLUME 3』は色んな経緯を踏まえた監督なりのエンタメを介した多様性の肯定にも感じる。作品として'70年代に作られたコミックのキャラクターのリメイクの寄せ集め、姿や境遇が全く違うはみ出し者連中が奮闘する。元々B級映画から名を上げた監督のキャリアにも重なる。以下、若干のネタバレ。(別にネタバレしたからどうという作品じゃないけど一応)

前々作、前作は『Come and Get Your Love』『Mr. Blue Sky』とゴキゲンな往年の曲に乗せたインプロ的で軽快なダンスを交えたエモーショナルな映像でOPが始まる。

しかし『3』のOPは作中のキャラクター、ロケットの心境と重なる歌詞のダウナーな名曲『Creep』から淡々と始まる。これにグッと来た。

気持ち悪くてヘンなヤツと自分を卑下して、完璧な肉体に完璧な魂があればと叶わぬ妄想を抱いて、ここにいるべきじゃないという、はっきり言えば陰キャの歌。でも自分の内面の否定に起因する相手への拒絶は多くの人が共感するから名曲なわけで、それは単なる男女の恋慕だけじゃなくて、憧れや尊敬や友情に対して通じると思う。それを越えて自他を理解しようとして認めるところに真心があるんじゃないだろうか。

それまで映画におけるロケットは作中の自称もメタとしてもロケット・ラクーン、アライグマのロケットという呼ばれ方は避けられていた。正直今作を観るまで疑問に感じていたのだが、それを終盤自ら名乗らせることに今まで貯めに貯めた意味を持たせた。

悪役は過去にロケットを作り出した科学者で、完璧な世界を創造しようとするマッド・サイエンティスト。高尚ぶってはいるが優生思想的で多様性の重要さを理解していない。

地球を模倣した文明を作って芸術・音楽・文学は素晴らしいと評するが、無知と偏見で愚かな失敗作だと躊躇なく滅ぼす。(その文明のシーンで使われているのが違和を演出しようとしているのかVOCALOIDのクラシックアレンジだったりするのがサブカルの認識を持つ日本人としてはシュール)

どうして過去に偶然作ることができた閃きを起こせる頭脳を持つロケットのような生命が作れないのだと激昂するが、そんなの言うまでもない。肉体も魂も完璧とは程遠くて創造主にはなれない、良くも悪くも小物的に描かれている。

ご都合主義な部分もあるけど、感覚的に納得できる結末、それに音楽とダンスで三部作は完結する。

歌と踊り、ひいては生きることに直結しない遊びは豊かで平和だからこそ成り立つものだと思っている。

前作『2』の悪役は数多の惑星を丸ごと自分の肉体の一部に吸収しようとして、カセットウォークマンを握りつぶして音楽をかき消す描写もあって多様性を否定する存在だし、それに抗う象徴としてパックマンが描かれたのはキッチュなギャグと同時に遊び心がない世界へのアンチテーゼにも自分は捉える。

ホイジンガのホモ・ルーデンス的な考えに繋がると思う。

個人にしても集団にしても、遊びや芸術や娯楽が素晴らしいものになるのは時間や資本や精神に余裕があって、そこにリソースを割くことができるからで、多様性の指標なのではないかと思う。それを感じたいからフィクションを求めている部分もある。