中学校でオール5を取る方法

こんにちは。雁(がん)です。

自己紹介に続いて、通勤しながら早速1つ目の記事を書いています。

さて、今日はタイトルにもある通り、私流のオール5の取り方についてお話しようと思います。

もう10年以上前の話ですが、私は中学生時代、

塾・家庭教師なし

親からの勉強に関する言及ゼロ

ソフトテニス部で土日もほぼ休みなく練習

という状態で【3年間で9教科オール5を2回取る】という神童ぶりを発揮していました。

ここが私の黄金期であることは間違いありません。

カッコつけましたが、実際は難しいことをしていたわけではありませんでした。中学の成績の仕組みとコツを知れば、意外と簡単な話なのです。

今日はそんな話をします。

地頭が良くないとオール5は無理?

中学時代、成績優秀であることを周りに知られると、必ず「〇〇ちゃんは元々頭が良いから」と言われました。

さて、みなさんはオール5を取るのにどのくらい地頭の良さが必要だと思いますか?

これは私の持論ですが、ぶっちゃけある程度までは地頭の良さも有効だと思います。

小学〜中学時代の私は、天才とまでは行かずとも、やらなきゃいけないことはそこそこ真面目にやれるタイプでした。

実際、なんの対策も知らなかった1年生前期ですでに41/45と、割と成績上位者ではあったのです。

ところが、先ほど「ある程度まで」とお伝えした通り、これだけではオール5は取れません。

私が初めてオール5を取れたのは、ここから約1年半後の2年生後期でした。

つまり、オール5の仕組みを理解し攻略するまでにそれだけの時間を要する、ということです。

しかし、今その方法を振り返ると、本質に気づきさえすれば頭の良さに関係なく実行できる手段ばかりでした。いくら地頭が良くてもこの本質を理解しないとオール5は取れません。逆に、勉強に自信がなくても成績を上げることは可能とも言えます。

この方法をマスターするには、まず中学における成績付けの仕組みを理解することが大切です。

中学における成績付けの仕組み

この記事を書くにあたり、久々に中学時代の成績表を引っ張り出してみました。

実は、ここに成績付けのすべてが書かれているのをご存知でしょうか?

写真の説明をまとめると、

教科ごとに4~5個の評価項目がある

それぞれの項目ごとにC~A°で評価される

この評価に得点がついており、その合計値によって教科ごとの1~5の最終成績(評定)が決まる

という感じです。

ここで重要なポイントが、”教科ごとの評価項目”の内容です。

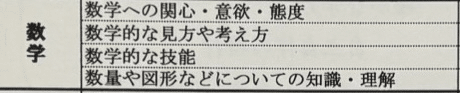

例えば、数学だと添付の4項目が記載されています。

これを整理すると、

数学に対する『意欲点』(1個目)

数学の『能力点』(2~4個目)

になります。

なぜわざわざ評価項目を2つに分けたのか。これは、成績を上げるアプローチ方法がこの2つで全く異なるからです。

『能力点』はほとんどがテストの結果で決まりますが、『意欲点』は授業中の態度や提出物に大きく左右されます。

これだけ言うと「当たり前の話じゃん」と思われそうですが、私はこの当たり前の部分を見落として何度もオール5を逃しました。

細かいアプローチ方法については後述しますが、まずは評価項目によって戦う"タイミング"が全く違うということを理解しましょう。

この理解がどのくらい重要か。

前提として、5を取るためにはその教科のトータル評価点数が18点以上ないといけません。評価項目が4つの教科の場合、[A:2個、A°:2個]または[B:1個、A°:3個]が必要です。

ここからわかるのは、1つでもBを取ってしまうと5からかなり遠ざかってしまう、ということです。つまり、基本的に全項目でA以上を目指す必要があります。

1項目分の戦い方を間違えるだけでどれだけ大きな命取りになるか、ご理解いただけましたでしょうか?

数学以外も、主要5科目については基本的に上記の考え方になります。

体育をはじめとするその他4科目の実技教科については、先ほどの2に『実技能力点』が追加される、というイメージです。

また、もう一つ大切な考えとして、成績付けは相対評価ではなく絶対評価であるという点があります。(ただし、学校によって違う・時代によって違う等はあると思うので、確認は必須です。)

絶対評価の場合、5を付けていい生徒は何人まで、という制約がないので、隣の子がオール5でも自分もオール5を取れる可能性があるのです。

もっと言うと、オール5の友人のやり方をそのまま真似すれば、自分もオール5が取れます。

隣の芝が青く見えることは、オール5の世界ではあまり関係ないのです。自分が努力した分、成績として返ってきます。

精神的に成熟しきっていない中学生にとって、実はこの"周りの人を気にしすぎない"感覚は大切なんじゃないかなと思っています。

(かくいう私も、中学でオール5=他人に勝ったという価値観を育てすぎて、成績が取れなくなった高校から自我が崩壊しました。)

さて、少し話が逸れましたが、成績付けの仕組みを理解していただいたところで、ここから私が実際に実践していた対策方法をご紹介しようと思います。

①『能力点』の取り方

まず、私流の『能力点』の取り方についてです。

先程も軽くご説明しましたが、能力点の項目は基本的に以下のようなタイミングで評価が加算されます。

定期テスト(中間・期末)

授業内の小テスト

(実技教科は)授業内の作品提出・実技テスト

もちろん各教科ごとに細かい対策方法は異なりますし、実技教科はテストだけではなく実技点があるので、特殊な対策が必要です。(もし本記事の反響があれば、各教科ごとの攻略方法も後日記事にしようかなと思います)

ただ、大きな方針は共通しているので、ひとまず全教科で実践していた方法を3点にまとめました。

★日々の勉強は「進研ゼミ中学講座」で

早速イレギュラーな方法ですが、私は中学3年間、進研ゼミの中学講座を受講していました。

なぜ始めたのかは覚えていませんが、自分のペースで進められるスタイルが、毎日部活がある&与えられたタスクをこなすことが好きな私には非常に合っていました。

進研ゼミ中学講座の良かったところは、実際の学校の授業スピードと同じペースで、同じ内容のテキストが送られてくる点です。

変に先に進んだり、遅すぎてテスト範囲じゃなかったり、そういうことがかなり少なかったように感じます。

そのおかげで【授業+宿題+進研ゼミ】の三重構造が出来上がり、短い期間で何回も復習することができました。

ただ、周りに進研ゼミをサボらずにできていた友人は1人もいなかったので、自走力がない人には向いていないのかもしれません。

逆に、宿題を帰ってすぐやる・嫌いな食べ物を先に食べる、というタイプは向いていると思います。

★定期テスト対策はテストの2週間前から

私は部活動をかなり真剣にやっていたので(実は部長でした)、テスト3日前まで部活がありました。ですが、この3日前からの対策ではA゜が付くような点数は取れません。

そこで、自分の中で「テスト対策はテストの2週間前から」とボーダーを決めていました。実はこのボーダー、前述の進研ゼミ中学講座が教えてくれたボーダーだったりするので、割と信憑性のある(?)タイミングな気がします。

実際には以下のようなスケジュールで行っていました。

=====

2週間前:進研ゼミの定期テスト対策カレンダーを使ってスケジュールを立てる。

~1週間前:進研ゼミの定期テスト対策のテキストを解く。

~3日前:学校で教科ごとに課題が出るので、その課題テキストを行う。

~前日:授業で定期テストに必ず出ると言われた箇所を何回も復習。

=====

★授業中の「ここテストに出るぞ~」を聞き逃すな!

中学時代は授業中寝ないタイプだったので(高校からはめちゃくちゃ寝るようになります)、基本授業中の先生のコメントはすべて聞いていました。実は、ここがテスト攻略のカギです。

公立中学校は地域で学区が決まるため、勉強のできる子もできない子もいます。そうなると、長年中学で働いてきた優しい先生方は、「全員が最低点以上は取れるように」と考えるようになります。

その結果、ほぼ100%の確率で授業中に「この部分はテストに出ます」という発言が生まれるのです。

先生によっては、板書の赤字部分や特定のマーク部分を出す、テスト期間の課題の中から出す、という人もいるので、先生ごとにどこが「ここテストに出るぞ〜」箇所か把握しましょう。

特にテスト期間の課題はそのまま問題が引用されることも多いので、課題提出のためにも必ずやりましょう。勉強が苦手・どこから手を付けたらいいかわからない、という人は、まずこのテスト期間課題から始めるのがおすすめです。

②『意欲点』の取り方

次に、『意欲点』の取り方です。

実は、個人的にはここを取れるかどうかが最も重要だと思っています。

最初にお話ししたオール5の本質も、ここです。

なぜ最も重要なのか。それは、成績を付けるのは先生で、先生は人間だからです。

急に哲学?と思われるかもしれませんが、これがすべてと言っても過言ではありません。

自分は中学の先生だ、と想像してみてください。

思春期真っ只中の中学生団体を相手に、正論を言っても理解してもらえず、反発される毎日。部活動の顧問もあるせいでプライベートを圧迫され、疲労が溜まっていく…。

そんな中で、自分の担当教科について質問に来る、授業で手を上げて答える、授業中寝ない、そんな生徒がいたら、どう思うでしょうか?

その生徒が仮に勉強ができなくても、その生徒のことを気に入ってしまう、そう思いませんか?

先生も人間です。自分の担当教科に対して意欲的な生徒には良い評価を付けたくなります。

ここで重要なのは、先生の潜在的な「良くしてあげたい」という意識が、①の『能力点』を付ける際にも影響を及ぼす、ということです。

例えば、①で説明した「ここテストに出るぞ~」発言、これを授業中にクラス全員に向けて言うのではなく、個人的に質問に行ったタイミングでこっそり教えてくれる、というような具合です。

このような対応には賛否ありそうですが、結局相手が人間であるかぎり、ある程度情に訴えかける手法は有効である、と中学生ながらに理解した記憶があります。

もちろん、授業や課題に意欲的に参加することで、自分自身の授業への理解も深まり、結果として『能力点』向上につながります。

授業中の「ここテストに出るぞ~」を聞き逃さないという意味でも重要ですね。

能力点は、主に以下のようなタイミングで評価が加算されます。

提出物の提出有無・内容のクオリティ

授業態度

その他場面での教科・授業への意欲

それでは、実際に実践していた方法を4つ紹介します。

★提出物は必ず提出

『意欲点』の基礎中の基礎ですが、提出物は必ず出しましょう。

ノートがぐちゃぐちゃでも、問題集の内容が理解できていなくても、出さなければ点数を付けてもらえません。まずは出すことからです。

もちろん、提出後もその中で評価は分かれます。

特に難しいのがいわゆるノート点。解けばいいだけの問題集とは異なり、先生の定性的な評価が入るため、ただきれいに板書するだけでは最高評価をもらえなかったりします。ただ、これは私の中ですでに答えがあります。

ずばり、"とにかくノート内の情報量を増やせ"です。

どういうことかと言うと、

社会:板書の横に資料集のメモを別の色で追加する

数学:式の途中式を書き残す

のように、とにかく書くことを増やしてノートの余白部分を埋めることで、先生がパッと見たときに「これはただ板書しているだけの生徒と同じ評価はあげられないぞ…」と思わせるのです。

授業内でわからなかったことや、授業の感想を書くのもおすすめです。

★感想類はびっしり書く

これはまさに『意欲点』の稼ぎどころ。

感想を書かされることはどの教科でもあると思いますが、チャンスです。とにかくたくさん書きましょう。内容はそこまで重要ではありません。前述のノート点と同様に、先生の視覚情報に訴えかけることが重要です。

この方法が地味に効くのが、実は体育。体育は実技がかなりの比重を占めるので、生まれつき運動神経に自信がない人は5は取れない、と思われがちですが、そんなときこそ『意欲点』の出番。才能はないけど頑張りたい気持ちはあるんです!というアピールが、体育という熱血系の先生(かなり偏見ですが)に効きます。

★わからないと思ったらすぐ質問しに行く

これも鉄板ですが、授業で理解できなかったことや不安なことは先生に質問しに行きましょう。私は授業が終わって次の教室に行く準備をしている先生に突撃していました(あとで職員室に行くのはハードルが高かったので)。

この手法には、自分自身が授業内容を理解できる・意欲があることをアピールできる、などのメリットの他に、もう一つ大事な利点があります。

それは、先生に名前を覚えてもらえる、ということです。

何十人も担当している先生からすると、生徒一人ひとりのことはあまり深く覚えていられません。成績を付けるときも、「こんな感じかな?」と感覚で付ける瞬間があると思います。質問をして先生と1対1で会話する時間を設けることで、〇〇さん=よく質問に来てくれる意欲の高い生徒、と認知してもらいやすくなります。

★テスト返しで先生の採点が間違っているときは必ず自己申告する

オール5伝説の話をするときに一番驚かれるのがこの部分です。

定期テスト後の解説+採点確認の時間は、おそらくどの学校でも設けられていると思います。

その際、採点が間違っていて最初の点数よりも上がる場合は申告する人が多いと思いますが、点数が下がる場合も素直に申告することが実はすごく効果的です。

自分の点数を顧みず素直に申告する姿勢は、失敗を隠したがる中学生を相手にしている大人に、大きなインパクトを与えることができます。

私は何度もこの方法を実践しましたが、「わざわざ言いに来てくれて本当にありがとう」「偉いですね」と言われたり、「素直に教えてくれたし自分の採点ミスのせいだから」と、なんと点数を下げないままにする先生もいました。

教師としてはグレーな対応な気がしますが、"先生も人間"論を裏付けるわかりやすい事例だと思います。

(これは感覚値ですが、採点ミスを申告したあとその科目は5になることが多かった気がします。)

おわりに

オール5攻略法、いかがでしたでしょうか?

中学生の自分を振り返りながら、中学時代の私は大人を理解した気になっている生意気学生だったんだな~、なんて考えていました。

大人の言う事ばかり聞いて、先生には好かれるけど同級生には嫌われる、そんな生徒だったんだろうと思います。

ただ、ここまで書いた内容は、おそらく学校や塾では聞けない内容だったのではないでしょうか。私が数年間かけて地道に探った、オリジナルの目指せオール5!ルートです。実際、両親に話してみたところ、そんなことを考えていたのかと若干引かれたくらいオリジナルです。

かなり学生目線の内容になってしまいましたが、中学生でもこんなことを考えて世渡りできるよ、勉強が得意じゃなくても成績は上げられるよ、など、いろいろな方向から解釈してもらえたら嬉しいです。

また、先生や同級生に対してかなり偏見を持って書いてしまったので、この記事を読んで実践に移される方は、ぜひフラットな目線で周りを見てくださると幸いです。

読んでくださった方の役に立つような、読んで面白かったと思ってもらえるような、そんな記事であることを願います。

それでは、また次の記事でお会いしましょう。