ユダヤ、東インド会社、アメリカ

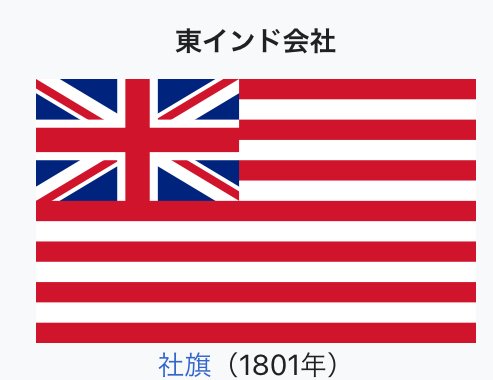

1600年に設立された株式会社「イギリス東インド会社」の社旗

イギリス東インド会社

1600年、イギリス絶対王政時代にロンドンの商人が組織し、エリザベス1世から特許状をうけ、アジア貿易を独占的に行った会社。 重商主義による国の保護によって隆盛し、次第にインド経営を主体とするようになり、18世紀中頃以降は実質的なその統治機構に変質した。

続いて、植民地時代から1776年独立宣言後、翌年1777年まで使われたアメリカの旗

これはどういうことだろうか?

2つの旗はほとんど同じじゃないか。

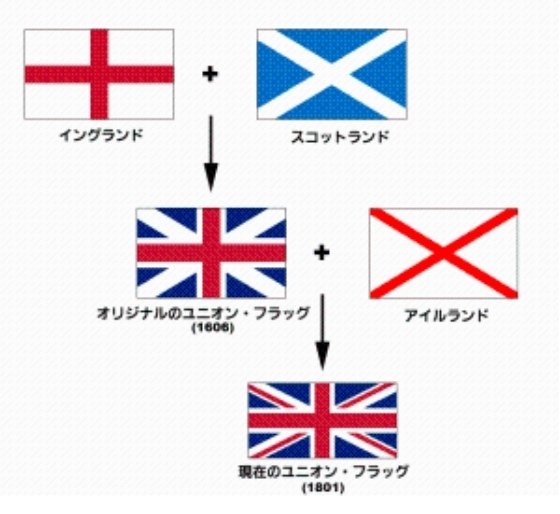

初期のアメリカの旗にはアイルランド旗が含まれていないが、これはアイルランドが英国に合流したのが1801年だから当然だろう。

アメリカ国旗はその後、イギリス国旗🇬🇧部分に替わって独立時の13州を表した星が描かれ、各州が加盟していくにつれて星が増えていく。

現在のアメリカ国旗には50の星がある。

50の星には、首都ワシントンD.C.(コロンビア特別区)は含まれていない。ここが重要だと思うのだが、アメリカの首都はアメリカ合衆国に入っていない。アメリカ政府には州法が適用されない。

では、紅白のストライプ部分は?

植民地時代をさかのぼると、ストライプだけの旗が使われていた。

同じ旗がある。

海の民、古代フェニキア、その末裔といわれる北欧のヴァイキングたちが同じ旗を使い、アメリカまで航海して住み着いた植民地の人たちも同じ旗を掲げていた。

東インド会社もまた、ヴァイキングの旗を取り入れたデザインの社旗を使っていた。

イギリス正規軍の2倍の軍事力を擁し、スパイスなどの貿易で富を築き、時には海賊行為も行い、大英帝国を築く礎になった東インド会社は、ヴァイキングとつながる船乗りたちだったのだ。

さて、その東インド会社、アメリカ植民地を建設する事業を行っていたヴァージニア会社も株主に名を連ねていた。そして、東インド会社の初代総裁トマス・スミスは、ヴァージニア会社の財務責任者でもあった。

スミス姓は、貴金属屋、鍛冶屋に多い苗字で、伝統的に金貸業によく見られる典型的なユダヤの名前だ。

1492年8月、スペインではユダヤ教徒追放令の国外退去期限を迎える。8月3日、コロンブスが帆船サンタ・マリア号に乗船し、大西洋を西に出港した。カリブ海の島に到達し、島々を西インド諸島と命名。コロンブスはアメリカ大陸をインドと信じていたという。

追放令により、スペインからユダヤ人が流入した隣国ポルトガルでも4年後にユダヤ教徒追放令が出される。多くのユダヤ人はキリスト教に改宗した。コンベルソと呼ばれ、または、蔑称としてマラーノ(豚)とも呼ばれた。

コンベルソたちは国外に出てゆき、大航海時代の原動力となる。

16世紀には、ユダヤ人たちはポルトガルからオランダやイギリスに移住、商工業の中核になってゆく。徐々に、スペイン・ポルトガルからオランダ・イギリスへと海外覇権の主役が交代する。ユダヤ人たちの移動と連動するかのように。

ユダヤ人たちは東インド会社にも関わった。ユダヤ系キリスト教徒コンベルソやユダヤ教徒が多く含まれていたという。そもそも8割が外国人で、今でいう多国籍企業だったようだが。

東インド会社はアメリカに進出し、独占貿易権を得る。独立戦争のきっかけになったボストン茶会事件(暴徒が船に侵入し、積み込まれていた紅茶の箱を海に投げ捨てた事件)は、東インド会社の船で起こった。

その東インド会社、East India Company、そもそもインド Indiaとはどこなのだろうか?

インド Indiaは英語であり、当時のインド地域はヒンドゥスタンと呼ばれ、ムガール王国、ヴィジュナガラ王国などが乱立、インドという呼称はなかった。今でもインドは俗称で、バーラトを国際会議で使ったりしている。

当時はインダス川よりも東の地域全体をインドと呼んでいたとあり、ヨーロッパから見て遠い地域オリエントをインドと呼んでいたようだ。

英語のIndianは、インド人も指せば、インド諸島人(マレーシア、インドネシア)、南米のインディオも含む南北アメリカの先住民をも指し、幅広い。アメリカにはインディアナ州もある。

「インドとは、アメリカなのではないか」

そんな考えがよぎる。

この動画にはびっくりした。うっすら思っていたことが、明確に説明されている。歴史とは何なのだろうか。自分の中でいよいよ怪しくなっている。

アステカ・マヤ・インカなど、中南米では都市がつくられ、見事なピラミッドや石積みがあり、工芸などが発達した高度な文明があったわけで、地続きの北米アメリカでは原住民のインディアンが自然のなかで原始的な生活をしていたという印象の歴史はおよそ信じられない。

「東インド会社は、東アメリカ会社なのではないか」

東インド会社がインドを統治するのは、会社設立から100年以上経ってからで、当時、インドという国名は無かったのだから。

インドネシアに至っては19世紀にヨーロッパの学者が名付けるまでこの単語すらなく、約100年前にやっと国名になったのだから。

YouTube動画によれば、メキシコ地域にインドという地名があったという。もしそうなら、アメリカ東部は東インドということになる。

アメリカ東部にあるワシントンD.C.のD.Cは、District of Colombia、コロンビア特別区で、コロンビアはもちろんクリストファー・コロンブスから来ている。ユダヤ人追放令を受けてアメリカまで冒険した航海士。

冒険をいとわない、荒っぽい、ユダヤの船乗りの子孫たちが、敬意を込めて、コロンビア特別区と命名したのかもしれない。

今でもアメリカ政府には、イスラエル国籍も持つ二重国籍の議員が多いという。現在の駐日米国大使は、名前にイスラエルが入っている。ラーム・イスラエル・エマニュエル大使。

強大な軍産複合体を持つアメリカ。

強大な軍事力で、世界中で争いを生み、富を集めたイギリスの東インド会社。

両者は、性質が共通していないだろうか。

同じ旗を使ったアメリカ政府と東インド会社は、実は同じではないのか。

東インド会社が、イギリス本国に支払う高い税金を避けるために、同じく高い税金に苦しむアメリカ植民地を従えて独立戦争を戦った可能性だってある。明治維新でグラバー商会が薩長に援助したように、東インド会社が独立派に武器や資金を提供したかもしれない。

アメリカ政府が、東インド会社のように公的な顔を持つ民間会社ならば、利益獲得を優先するのは当然だろう。戦争が儲かるから戦争をするのだろう。大統領 President は「社長」の意味かもしれない。

星条旗に含まれていない、合衆国に入っていないアメリカ政府が、50の州を束ねて管理している。この構図は、インドを占領して統治、管理したイギリス東インド会社と同じではないだろうか。

アメリカ政府と、アメリカ合衆国・アメリカ国民を分ける視点は重要と思っている。

東インド会社と、インド国・インド国民を分けて考えることが当たり前のように。