💟北陸朝廷について

🎀串呂哲学研究ノート 第19号

この記事は、神皇正統家極秘伝・神風串呂(カミカゼクシロ)を分かりやすく解説したものです。

串呂(かんろ)とは、元伊勢伝承で皇祖神が各地を行脚しながら構築した「元伊勢クシロ」の事です。

元伊勢クシロは、皇城守護の結界のことだといわれていますが、その結界とは、神風串呂(カミカゼクシロ)のことだったのです。串呂は、極秘で構築されて来たので、そのように言われてきたのです。

神風串呂は、地文(地名)を研究することで天地神明の存在を認識することのできる神道皇霊学で、神国日本再建のために皇祖神によって構築されました。

地名(地文)に秘められた天地神明の啓示を解明する学問が神風串呂(串呂哲学)です。

ここでは、「北陸朝廷について」ご紹介し、詳しい解説をしています。

神風串呂(カミカゼクシロ)を学ぶことによって、日本が神国である事実を認識し、皇祖神からの神妙なる息吹を体感体得することができるでしょう!

串呂主宰神(伊勢神宮の大神)が、長期間掛け苦心惨憺の末に構築された神風串呂に学べば、我が国は天佑神助により日本民族本来の力を発揮出来るようになるでしょう。

🔴日本国再建の為の必読書!神風串呂の集大成!オンライン復刻版!

1、北陸朝廷とは

『太平記』巻17の8によれば、延元元年(1336年)10月9日、比叡山において受禅の儀が行われたと出ています。後醍醐天皇は比叡山に於て譲位されたということです。

九日は事騒き受禅の儀、還幸の装に日暮ぬ。(太平記巻17の8)

三浦家に伝承された系図によると、延元元年(1336年)10月9日、比叡山に於て三浦家の遠祖である大統宮守永親王=興国天皇)が後醍醐天皇から皇位を継承されたと書かれてありました。

この三浦家の系図を裏付けるように、新田義貞・脇屋義助らに奉戴されて北陸に落ちて行った新天皇が、天下に号令をかけた文書が3通残っています。それは、白河文書(結城文書)綸旨2通と得江文書(白鹿二年行貞奉執達状)と呼ばれる軍忠書(御教書)1通です(詳細後述)。

これらのことから、当時、北陸・東北方面に新田氏らに擁立された天皇を戴く朝廷が存在したことは明らかであるという視点に基づき、要点のみを指摘し、詳細は歴史の専門家に委ねたいと思います。

🟢足利氏による皇統簒奪背乗り事件についての必読書!

2、串呂哲学の理解を助ける予備知識

初めての方は、下記の記事を参照してください。

3、北陸朝廷の天皇は誰だったのか

北陸朝廷の天皇が誰であるのかという問いに対しては、太平記に「春宮に天子の位を譲りて」と出ているため、ほとんどの方が当時の春宮(皇太子)であった恒良親王としていますが、これは金ケ崎城落城時の状況から、恒良親王は敵の目を欺くための身代わり(擬装)であったと考えています。

但し朕京都へ出なば、義貞却つて朝敵の名を得つと覚ゆる間、春宮に天子の位を譲りて、同じく北国へ下し奉るべし。天下の事小大となく、義貞が成敗として、朕に替はらず此の君を取り立て進すべし。(『太平記』巻17の8)

ここでは、後醍醐天皇が譲位したのは恒良親王ではないという視点に基づき、状況証拠を3点列挙しました。

(1)春宮恒良親王は幼少だった

この時、正中元年(1324年)生まれの春宮「恒良親王」は数えの13歳で、とてもこの難局を切り抜ける事は出来ないだろうということから、後醍醐天皇は、これまで新田義貞と行動を共にしてきた尊良親王に譲位したのであります。(神霊界からの三浦芳聖への啓示)

(2)城を脱出する機会があったのに同行していない

また太平記には、落城に先立って新田義貞・脇屋義助ら計7名が城を脱出したと出ていますが、皇位を継承したのが「恒良親王」であったなら、新天皇を託された新田義貞・脇屋義助らが「恒良親王」を金ヶ崎城に残したまま落ちていくはずはありません。恒良親王が新天皇であったのなら、この時、一緒に城を脱出しているはずであります。

総大将御兄弟窃に城を御出候て杣山へ入せ給ひ、与力の軍勢を被催て、寄手を被追払候へかしと、面々に被勧申ければ、現にもとて、新田左中将義貞・脇屋右衛門佐義助・洞院左衛門督実世・河島左近蔵人惟頼を案内者にて上下七人、三月五日の夜半許に、城を忍び抜出て杣山へぞ落著せ給ひける。 (*三月五日は二月五日の誤り)(『太平記』巻18の6)

この上下七人の中に、大統宮守永親王(興国天皇)と女官二名が同行していました。(神霊界からの三浦芳聖への啓示)

(3)恒良親王は落城時に蕪木浦に置き去りにされた

金ケ崎城が落城するとき、気比斎晴は、恒良親王を小船に乗せ城外に脱出、蕪木浦の漁民に杣山城へお送りするよう託したあと、再び城内に舞い戻って殉死しています。(『太平記』巻18の6、詳細後述)

恒良親王が、皇位継承者(新天皇)であったなら、漁民に託して置き去りにするような無礼なことはしないはずです。

気比斎晴は、恒良親王をお守りして杣山城に送り届けることより、尊良上皇に殉死することの方が重大事であったから、当時の武士の価値判断に基づいた当然の行動をしたのです。

恒良親王が皇位継承者でなかった事は、以上の経緯から自明の理であり、これらの状況から、神霊界から三浦芳聖にあった啓示のように、東山天皇(尊良)が、皇位を継承した天皇であったことは間違いないと考えられます。

4、東山天皇(尊良)

東山天皇(尊良)は、嘉元2年(1304年)8月8日御降誕。父は後醍醐天皇、母は御子左大納言二条為世の女・為子。皇后は右大臣西園寺公顕の女・藤原清子(御匣殿)。東山の贈名は、御陵が京都市左京区南禅寺の東山の麓にあることから神界から贈られた。

三浦家に伝承された系図によると、後醍醐天皇の次は興国天皇(守永)が皇位を継承したと書かれてあったが、神界からの霊示に基づき三浦芳聖が神風串呂で調査研究したところ、比叡山において皇位を継承したのは東山天皇(尊良)であることが判明した。延元元年(1336年) 10月9日、比叡山に於いて後醍醐天皇から譲りを受けて践祚。

後醍醐天皇から三浦芳聖への霊示(要約)

三浦芳聖が豊川市市田町諏訪林37番地に転居後の昭和25年(1950年)8月15日、正午から約一時間にわたって後醍醐天皇から御神示があり「延元元年比叡山に於いて足利軍に包囲されたとき高氏から起請文が寄せられたが、これは三種の神器を奪い取るための謀略であると見抜き、第一皇子の尊良親王に譲位した後、高氏の請いを入れて京都へ還幸したように装った。

非常の場合であるので表向きは恒良親王に譲位したように見せかけたが、皇位は尊良親王以外には誰にも譲位していない。ただし『将来必ず守永親王に譲位する事』という条件は付けた。

尊良天皇は金ケ崎の落城以前に守永親王に譲位し、義貞・義助らに女官二人を付けて杣山へ落とした。これらは神風串呂によって証明せられてある。後醍醐天皇の皇位を継承している神皇正統たる所以である。

数ある皇子の中で尊治の尊という字は尊雲、尊澄などの法親王は別にして尊良親王以外には付けていない。」

延元2年(1337年)2月5日、第一皇子守永親王に譲位。

東山天皇(尊良)の在位期間は、延元元年(1336年) 10月9日から延元2年(1337年)3月6日までのおよそ5か月間ということになります。

延元2年(1337年)3月6日、金ヶ崎城が落城し、東山上皇(尊良)は新田義貞の嫡男、新田義顕らと共に壮烈無比の最期を遂げられました。

このとき、藤原行房、新田義顕、気比氏治、気比斎晴、里見義氏、由良具滋、長浜顕寛、武田與一らの将士が殉死し、多くの兵士(約300名)が自害しています。

🟡『太平記』巻18の6より(現代仮名遣い)

新田越後守義顕は、一宮の御前に参りて、「合戦の様今は是れまでと覚え候う。我等、力無く、弓箭の名を惜しむ家にて候う間、自害仕らんずるにて候う。上様の御事は、縦え敵の中へ御出候え共、失い進するまでの事はよも候わじ。只加様にて御座有るべしとこそ存じ候え。」と申されければ、

一宮、何よりも御快気に打ち笑ませ給いて、「主上帝都へ還幸成りし時、我を以て元首の将とし、汝を以て股肱の臣為らしむ。夫れ股肱無くして元首持つ事を得んや。されば吾れ命を白刃の上に縮めて、怨を黄泉の下に酬わんと思う也。抑自害をば如何様にしたるがよき物ぞ。」と仰せられければ、

義顕感涙を押さえて、「加様に仕る者にて候う。」と申しもはてず、刀を抜いて逆手に取り直し、左の脇に突き立て、右の小脇のあばら骨二三枚懸て掻き破り、其の刀を抜いて宮の御前に差し置きて、うつぶしに成りてぞ死にける。

一宮、軈て其の刀を召され御覧ずるに、柄口に血余りすべりければ、御衣の袖にて刀の柄をきりきりと押し巻かせ給いて、雪の如くなる御膚を顕わし、御心の辺りに突き立て、義顕が枕の上に伏させ給う。

頭大夫行房・里見大炊助義氏・武田の与一・気比弥三郎大夫氏治・大田帥法眼以下御前に候いけるが、いざさらば宮の御供仕らんとて、同音に念仏唱えて一度に皆腹を切る。

是れを見て庭上に並み居たる兵三百余人、互に差違々々弥が上に重伏。

(原文の里見大炊助時義は義氏の誤りのようです。訂正しました。)

新田越後守義顕は、一宮の御前に参て、「合戦の様今は是までと覚へ候。我等無力弓箭の名を惜む家にて候間、自害仕らんずるにて候。上様の御事は、縦敵の中へ御出候共、失ひ進するまでの事はよも候はじ。只加様にて御座有べしとこそ存候へ。」と被申ければ、一宮何よりも御快気に打笑せ給て、「主上帝都へ還幸成し時、以我元首将とし、以汝令為股肱臣。夫無股肱元首持事を得んや。されば吾命を白刃の上に縮めて、怨を黄泉の下に酬はんと思也。抑自害をば如何様にしたるがよき物ぞ。」と被仰ければ、義顕感涙を押へて、「加様に仕る者にて候。」と申もはてず、刀を抜て逆手に取直し、左の脇に突立て、右の小脇のあばら骨二三枚懸て掻破り、其刀を抜て宮の御前に差置て、うつぶしに成てぞ死にける。一宮軈て其刀を被召御覧ずるに、柄口に血余りすべりければ、御衣の袖にて刀の柄をきり/\と押巻せ給て、如雪なる御膚を顕し、御心の辺に突立、義顕が枕の上に伏させ給ふ。頭大夫行房・里見大炊助義氏・武田与一・気比弥三郎大夫氏治・大田帥法眼以下御前に候けるが、いざゝらば宮の御供仕らんとて、同音に念仏唱て一度に皆腹を切る。是を見て庭上に並居たる兵三百余人、互に差違々々弥が上に重伏。

気比斎晴にいたっては、恒良親王を小船に乗せ城外に脱出、蕪木浦の漁民に杣山城へお送りするよう託した後、再び城内に舞い戻って殉死しています。

気比大宮司太郎は、元来力人に勝て水練の達者なりければ、春宮を小舟に乗進せて、櫓かいも無れ共綱手を己が横手綱に結付、海上三十余町を游で蕪木の浦へぞ著進せける。是を知人更に無りければ、潜に杣山へ入進せん事は最安かりぬべかりしに、一宮を始進せて、城中人々不残自害する処に、我一人逃て命を活たらば、諸人の物笑なるべしと思ける間、春宮を怪しげなる浦人の家に預け置進せ、「是は日本国の主に成せ給ふべき人にて渡せ給ふぞ。如何にもして杣山の城へ入進せてくれよ。」と申含めて、蕪木の浦より取て返し、本の海上を游ぎ帰て、弥三郎大夫が自害して伏たる其上に、自我首を掻落て片手に提、大膚脱に成て死にけり。(『太平記』巻18の6)

気比斎晴にとっては、恒良親王をお守りして杣山城に送り届けることより、尊良上皇に殉死することの方が重大事であったので、当時の武士の価値判断に基づき当然の行動をしたのです。

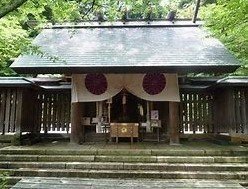

東山天皇(尊良)の御陵は京都市左京区南禅寺下河原町。お宮は金崎宮(福井県敦賀市金ヶ崎町1-4)で、明治23年(1890年)9月、金ヶ崎城址に尊良親王を御祭神として建立され、官幣中社に加列されました。

明治25(1892年)年11月、恒良親王が合祀され、明治26年(1893年)現在地に社殿が竣工して遷座しました。いわゆる建武中興十五社(建武中興に尽力した南朝側の皇族・武将などを主祭神とする15の神社)のひとつであります。

【参照】東山天皇(尊良) (串哲№23)

5、興国天皇(義貞・義助らと城を脱出)

興国天皇(守永)は、嘉暦3年(1328年)9月、京都で降誕。父・尊良親王、母・右大臣西園寺公顕の女・藤原清子(御匣殿)。後醍醐天皇の猶子となる。第七の宮。大統宮守永親王。

越前金ヶ崎城に於て父・東山天皇(尊良)から譲りを受けて践祚。延元2年(1337年)2月5日、新田義貞、脇屋義助、洞院実世、河嶋惟頼ほか3名(計7名)が、夜陰にまぎれて金ヶ崎城を脱出、杣山城に逃れ再起を図った。

総大将御兄弟窃に城を御出候て杣山へ入せ給ひ、与力の軍勢を被催て、寄手を被追払候へかしと、面々に被勧申ければ、現にもとて、新田左中将義貞・脇屋右衛門佐義助・洞院左衛門督実世・河島左近蔵人惟頼を案内者にて上下七人、三月五日の夜半許に、城を忍び抜出て杣山へぞ落著せ給ひける。 (*三月五日は二月五日の誤り)『太平記』巻18の6

この時、新田義貞らは東山天皇(尊良)から皇位を継承した第一皇子の守永親王(興国天皇)を奉戴していた。無二心忠誠の新田氏が、天皇を置いて落ちていくはずがないからである。幼少の新天皇には藤原茂子ら2名の女官が付き従っていた。(神霊界からの三浦芳聖への啓示)

延元3年(1338年)閏7月2日、新田義貞が戦死したので官軍は壊滅し、興国天皇は新田義貞の旗下にあった神保安芸守に擁立され、女官らと共に越中守山城に入ったが、ここもわずか40日で落城したので、森茂(岐阜県飛騨市神岡町)に藤原茂子と潜伏、その後、宗良親王を頼って井伊谷城へ入る。(神霊界からの三浦芳聖への啓示)

以後各地を転戦。正平23年(1368年)3月23日、宗良親王の第一皇子・興良親王(小松天皇)に譲位。

興国天皇(守永)の在位期間は、延元2年(1337年)2月5日から正平23年(1368年)3月23日までのおよそ31年間です。

従って、延元2年(1337年)2月9日付けの右衛門督名の綸旨は、興国天皇(守永)が出された綸旨と考えられます。 (詳細後述)

また、白鹿2年(1346年)に越前の得江九郎頼員あての中院右中将名で出された「御教書」(得江文書・白鹿二年行貞奉執達状)も、興国天皇(守永)が出されたものと考えられます。(詳細後述)

【参照】興国天皇(守永) (串哲№52)

6、北陸朝廷の存在を証明する3通の古文書

新田義貞・脇屋義助らに奉戴されて北陸に落ちて行った新天皇が、延元元年(1336年)11月12日、越前敦賀の金ヶ崎城において左中将(新田義貞)の名前で、延元2年(1337年)2月9日には、右衛門督(脇屋義助)の名前で、天下に号令をかけた文書(いずれも結城宗広宛の綸旨)が残っています。(白河文書または結城文書といいます。)

また、白鹿2年(1346年)に越前の得江九郎頼員あての中院右中将名で出された「軍忠書(御教書)」が残っています。(得江文書・白鹿二年行貞奉執達状)

(1)白河文書1(尊良天皇の綸旨)

延元元年(1336)11月12日付けの「尊氏直義以下逆徒追討の事」という表題で「結城上野入道館」(結城宗弘)あてに味方に馳せ参ずるように督促した綸旨で「左中将」(新田義貞)の名前で通達されている。

尊氏直義以下逆徒追討の事

先度被下綸旨了去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也

相催一族不廻時刻馳参可令誅伐彼輩於恩賞者可依請者

天気如此悉之以状

延元々年十一月十二日 左中将在判

結城上野入道館

本文を書き下し文・口語文にすると、それぞれ次のようになる。

高氏・直義以下逆徒追討の事

先度綸旨を下されおわんぬ。去月十日越前国鶴賀津に臨幸あるところなり。一族を相催し、時刻をめぐらさず馳参し、かの輩を誅伐せしむべし。恩賞においては、請いによるべし、てへれば、天気かくのごとし。これをつくせ、もつて状す。

延元々年十一月十二日 左中将在判

結城上野入道館

高氏・直義以下逆徒追討の事

さきごろ綸旨を下された。先月十日、越前国の敦賀港(金ヶ崎城)に臨幸中である。一族を相催し時間をかけず(すぐに)馳せ参じ、かの輩(尊氏直義以下逆徒)を誅伐させなさい。恩賞は望みどおり与える。天皇のお気持ちはこのようである。このようにしなさい。以上、通達する。

この越前国鶴賀津(金ケ崎城)から綸旨が発せられた、延元元年(1336)11月12日の時の天皇は東山(尊良)天皇です。従って、この綸旨は、東山(尊良)天皇が出された綸旨ということになります。

(2)白河文書2(興国天皇の綸旨)

延元2年(1337)2月9日には、同じく「結城上野入道館」あてに味方に馳せ参ずるように督促した綸旨が、「右衛門督」の名前で通達されています。

度々被下綸旨了急相催一族可馳参者天気如此悉之

延元二年二月九日

右衛門督在判

結城上野入道館

本文を書き下し文・口語文にすると、それぞれ次のようになります。

度々綸旨を下されおわんぬ。急ぎ一族を相い催し馳せ参ずべし。天気かくのごとし。これをつくせ。

重ねて綸旨を下された。急いで一族を相催し馳せ参ずるべきである。天皇のお気持ちはこのようである。このようにしなさい。

延元2年(1337)2月9日、この時の天皇は、興国天皇(守永)です。

(3)白鹿二年行貞奉執達状(興国天皇の文書)

「得江文書」は、前田旧候爵家が所蔵していた古文書で、白鹿2年(1346)卯月20日付けで得江九郎頼員あてに出された「軍忠書(御教書)」で、中院右中将の名前で通達されています。現在この文書は「白鹿二年行貞奉執達状」と呼ばれ、尊経閣文庫に保存されているほか、東京大学史料編纂所にも写真が有ります。

得江九郎の(頼員)の軍忠を賞し、一統のあかつきには真っ先に恩賞を与えようという、中院右中将の仰せを伝達するものである。

1346年4月20日付けということは、興国天皇(守永)は、その頃、霊山城(福島県伊達市と相馬市との境)、宇津峯城(福島県郡山市と須賀川市の境)等に入っておられます。

従って、この文書も、延元2年(1337)2月9日の綸旨(白河文書2)同様、興国天皇(守永)が発行された文書という事になります。

(4)藤原石山氏の解説

藤原石山著『南朝正統皇位継承論』には、次のように述べられています。

日本史の盲点を開く『結城文書』

『結城文書』は、白河結城氏の家伝文書で『白河文書』ともいわれているが、時代の変遷に伴う同氏分裂や種々な社会的事情により諸方に分散され、現在後裔の結城錦一氏、結城神社、松平旧伯爵家、伊藤旧伯爵家その他に伝わって居り、既に原本を失い写しだけのものもある。

本古文書によって結城宗広等同氏一族の南朝事跡を明かにすることが出来るのみならず、南朝の元老北畠親房が常陸に在陣中結城親朝に送った数十通に及ぶ文書は、親房の思想事績を極めて明瞭に示す重要な史料である。

結城文書

尊氏直義以下逆徒追討の事

先度被下綸旨了去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也相

催一族不廻時刻馳参可令誅伐彼輩於恩賞者可依請

者天気如此悉之以状

延元元年十一月十二日

左中将在判

結城上野入道館

この文書に「所有臨幸越前国鶴賀津也」及び「天気如此悉之以状」とあるは、綸旨の形式であって『太平記』に見える叡山の受禅の儀は、史実と見なければならない。

南北朝時代の謎を解く『得江文書』

『得江文書』は、前田旧侯爵家に所蔵せられる古文書である。白鹿二年卯月廿日の中院右中将某の御教書があり、越前の得江頼員に宛て朝敵対治のため急ぎ御方に参向すべき旨を伝えたものである。文書の形状は、極めて小型でいはゆる髪綸旨に類するものである。なほ特異なることは、白鹿の年号である。白鹿の年号は、本文書と京都竜安寺西源院本『太平記』第二十五の注記に見える以外に絶えて見ないところである。

白鹿元年は北朝貞和元年で南朝の正平元年に当る。得江氏は、北陸の人であるから北陸の宮方が用いたものである。当時吉野の朝廷に興国、正平の年号があるに拘わらず、白鹿の年号が北陸の官軍に用いられた事は、北陸に朝廷が存在し、この地方の宮方の奉じた王子が天皇の資格を具えていた証拠である。

7、『南北朝時代史』(田中義成)

田中義成博士は、『南北朝時代史』(大正11年/1922年)に於いて、比叡山に於て譲位があった根拠として下記のように述べ、後醍醐天皇の譲位はあったと思われると結論されています。

(ア)太平記に所謂叡山にて内々御譲位の説は、其の実を得たりと推定すべし。(太平記にある叡山での御譲位説は実際にあったと思われる。)

(イ)白鹿の年号は、或は同親王を擁せるものの建つる所歟、而してかく特に年号を建つるは、蓋し恒良親王以来北陸朝廷といふ考が継続せるにはあらざる歟、是亦かの太平記に記する所の御譲位説を確かむる一資料なるべし。(白鹿の年号は宗良親王を擁立せる者が建てたものか、白鹿の年号を建てたのは北陸朝廷という考えが継続していたからではないのか、この事は太平記に記録されている後醍醐天皇の御譲位説を確定する一資料であろう。)

【参照】田中 義成著『南北朝時代史』第43章 後醍醐天皇尊氏と御和睦

8、皇子たちの南北朝(森 茂暁)

森茂暁氏は『皇子たちの南北朝』に於いて次のように述べています。

こうして北陸経略の夢も消えた。ここで一つ付け加えておきたいのは、「白鹿」年号の存在である。前田育徳会所蔵の文書に、白鹿二年卯月二十日中院右中将某の袖半奉書が収められている。内容は得江九郎の軍忠を賞し、一統のあかつきには、さきだって恩賞を与えようという中院右中将某のことばを伝えたものである。

白鹿年号については、竜安寺所蔵『太平記』(いわゆる西源院本)巻第二十五の奥書に、「京方貞和元年酉年、南方白鹿元年と号す」とみえており、これによれば、白鹿二年は北朝の貞和二年(一三四六)、南朝の正平元年に当たる。北陸における白鹿年号の使用が、新帝恒良の越前下向に端を発していることは明らかで、恒良の帝位が自然消滅したのち、このような私年号が使用されたことは注目される。

「恒良の帝位が自然消滅したのち、このような私年号が使用されたことは注目される。」とは、延元元年(1336年)11月出現した北陸朝廷が1346年(南朝正平元年)にも引き続き存在していた証拠である。

9、参考文献

🟡『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す-神皇正統家極秘伝の神風串呂(串呂哲学と地文学)及皇統家系譜其他文献を以て』(三浦芳聖 神風串呂講究所 1970年)

🟡『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(三浦芳聖著、神風串呂講究所、1955年~1971年)

🟡『長慶天皇御聖蹟と東三河の吉野朝臣』(中西久次郎、三河吉野朝聖蹟研究所、1940年)

🟡『南朝正統皇位継承論』(藤原石山、南朝史学会、1988年)

🟡『三河に於ける長慶天皇伝説考』(藤原石山、南朝史学会、1979年)

🟡『長慶天皇の三河遷幸と諸豪の動き-三河に伝えられる南朝の秘史』(藤原石山、南朝史学会、1982年)

🟡『隠れ南朝史―富士山麓が陰の本営だった』(加茂喜三、富士地方史料調査会、1979年)

🟡『富士〝隠れ南朝〟史』(加茂喜三、富士地方史料調査会、1987年)

🟡『南北朝実相史』(吾郷清彦、富士地方史料調査会、1987年)

🟡『幻の白鹿王朝 金ケ崎城』(村田武、鳥影社、2006年)

🟡『南北朝時代史』第43章(田中義成、講談社、1979年)

🟡『南北朝史論』(村田正志、中央公論社、1949年)

🍀祈り

全世界の全人類が みな健康で 元気で明るく豊かで楽しく 心安らかな毎日を過ごし、霊的向上の道を歩み、この世に生まれて来た使命を全うし、大宇宙の進化と発展に寄与させて頂いておりますことに心から感謝いたします!

💌イエローハットの創業者であり、NPO法人「日本を美しくする会」の

相談役でもある鍵山秀三郎氏の言葉

国民一人ひとりが、自分にとって、もしくは誰にとってよいかどうかではなく、本当に何が正しいかどうかを考えて行動するようになれば、どんな問題も解決できるでしょう。

あなた方の議論はすべてどちらが正しいかという議論ばかりで、何が正しいかという議論を聞いたことがない。泥棒と詐欺師どちらが正しいかという議論をして、どちらが勝ったという結論を聞かされても、私から見ると意味がない。

🔴神風串呂を学びましょう!

💟串呂文庫

🔴三浦芳聖著「神皇正統家極秘伝 明治天王(睦仁)の神風串呂」復刻版

🟢三浦芳聖著「五皇一体之八幡大明神 三浦芳聖 降誕号」復刻版

🟠三浦芳聖 著「神風串呂神伝」

🟢三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』(デジタル復刻版)

・・・・・

🔴神風串呂入門-神皇正統家極秘伝(鈴木超世志著)

⭕天照大御神の子育て 御子 三浦芳聖 の教導録 青春編 第一分冊(🌷新着)

💟開鏡の神風串呂-天の岩戸開きへの道

🟡バックナンバー(総合)

🟠情報拡散のお願い

この記事に到着された貴方様とのご縁に感謝しています。これは皇祖神・天照大御神から地上に派遣された神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖が解明した神風串呂の紹介記事です。

三浦芳聖が解明した神風串呂には、日本民族の進むべき道が、明確に示されています。日本民族の危急存亡の時に当たり、一人でも多くの方に読んで頂けるよう、この情報を拡散下さいますよう、宜しくお願い致します。

串呂主宰神は、なぜ、長期間かけて神風串呂を構築し、このように神皇正統の皇統を顕彰されるのか!この一点を徹底的に講究しますと、神風串呂の要諦が理解でき、今我々は、何を第一とすべきかが分かります。

ここに日本民族の存亡が掛かっているのです。真実に目覚めましょう!

2千年以上の長年月を掛け神風串呂を構築された、串呂主宰神・天照大御神様のご苦心と、生涯を掛けて神風串呂を解明された三浦芳聖師のご努力が、日本国と日本国民の皆様の幸せの為に生かされますよう願ってやみません。

神風串呂は、神界から日本民族への目に見えるメッセージ(啓示)です。

神風串呂と神風串呂に昭示されている「神皇正統家」は日本民族の宝です!さらに研究を進めましょう!

一人でも多くの方に、神風串呂の存在をシェアして頂きますよう宜しくお願いします。

神風串呂を主宰しておられる神様は、天照大御神様ですので、串呂の存在を一人でも多くの方々にお知らせすると、天照大御神様がとてもお喜びになられます。

出典は三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』を始め『串呂哲学第一輯』『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(いずれも神風串呂講究所発行、1955年~1971年) を参考にして、研究成果を加味しました。

著者 鈴木超世志のプロフィール

中学一年満13才の時、神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖師に師事し爾来60年間、

串呂哲学(神風串呂)を研究して来た老学徒。1950年愛知県生れ74才。

串呂哲学研究家。串呂哲学研究会代表。神社本庁神主、元高校教諭。

著 書

「神風串呂入門」

「ここまで解った元伊勢伝承」

「開鏡の神風串呂-天の岩戸開きへの道」

「天照大御神の子育て 御子 三浦芳聖 の教導録 青春編」

など多数

ブログ

串呂哲学研究ノート

*******************

🟡最後までお読みいただき有り難うございます。

串呂哲学研究会 鈴木超世志

ブ ロ グ 串呂哲学研究会

メ - ル(shinpukanro024@yahoo.co.jp)

*******************

いいなと思ったら応援しよう!