三河御津府御所の神風串呂2-国府町、御薗、加賀美、多麻、御所原(№296)

💟初めに

前号で下記の串呂を研究した所、串線上に御津府御所跡に関連した的確なる地文が串呂している事に驚嘆した次第です。

🟡三河御津府御所の神風串呂1(南西から)

高松町(松良天皇)-〽蔵王山(座王)-御津府御所跡-森(望理原仙洞御所跡)-国府南(南朝)-大代町(大城)-〽巴山(新城市)

前号をまだお読みでない方は、先に「第295号」をお読み下さるようお願いします。御津町の持統上皇聖蹟説は誤りで三河吉野朝の遺跡である事を徹底的に検証しました。

三河吉野朝の地元の関係者の家には、口碑で御津町御馬は三河で降誕した長慶院法皇の愛馬由来の地名遺跡、膳田は御津府御所の配膳施設があった所と伝承されています。

🟡三河御津府御所跡の神風串呂2

さて、今回は前号に引き続き、三河御津府御所跡の神風串呂2をご紹介します。

繰り返しになりますが、今号も「三河吉野朝の研究」(山口保吉/1940年)より三河御津府御所についての記述を引用させて頂きます。

(新漢字・新仮名遣いに変換し、適宜改行し句点を補いました。)

・・・・・引用ここから・・・・・

御津府御所 宝飯郡御津町大字御馬長床

御所宮は 持統天皇を祭祀し奉まつる神社とか、御所は持統天皇の行宮の所在地とか、其実体正確なるを明かにする史実なく不審のまゝに打過ぎしこそ懼れ多き事なれ。当地は後村上天皇の御宇三河吉野朝の御所として御設定あらせ給いし聖地なり。

其基点を尋ぬれば、三河国の三川の発する巴山より吉野を代表する渥美郡蔵王山との中間にあり。尚東西の線は西は大墓御薗神明宮と、東は文保年間御勧請し奉まつりし下長山の熊野神社の交叉点に御所を定め給う。現今の長床の地之なり。

其傍に剣、玉袋、加々美、吉護の地あり、之の地三種の神器を奉安し奉まつりし社殿のおはしませし所なり。吉護神とは住吉明神を御祭祀あらせらる。住吉明神は三種の神器の守護神として占部神宮之を祭祀し奉る。南北朝合併後占部氏は官を辞して姓を神道と改称せしと称す。

其傍に梨壷、梅壷、皇子谷、白金、都、法華堂、天神、菖蒲池、丸藪、服織、膳田、朝田等の地名あり。東に清き流れあり、御永久川又は御所川と称し川上は賀茂川、宮地川、音羽川、白川等の名称ありて京都に因める名称夥し。

(「三河吉野朝の研究」122頁/1940年)

・・・・・引用ここまで・・・・・

💟⛩大塚神明社と御津府御所跡との神風串呂

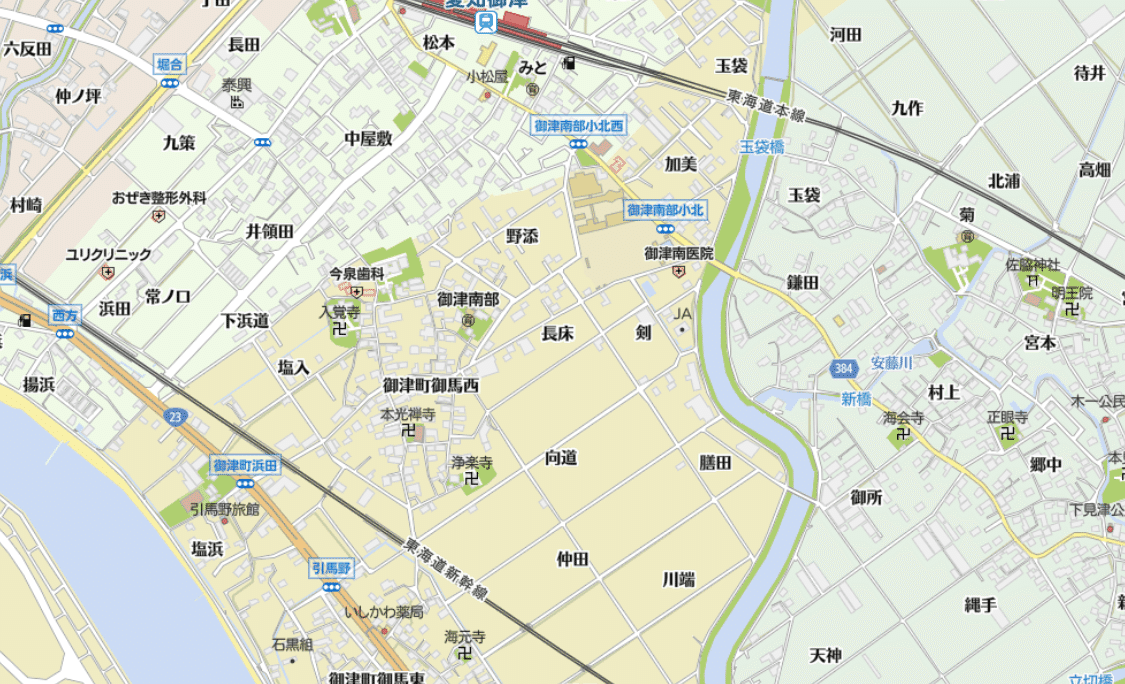

では、上記資料を参考に、蒲郡市大塚町西屋敷の⛩大墓御薗神明宮(⛩大塚神明社)と、豊川市下長山町の⛩熊野神社とを結ぶ御津府御所跡の串呂をご紹介します。

🟡愛知県豊川市下長山町の⛩熊野神社

串呂地文は、物に譬えると串団子の団子の様なものです。団子には面積もあれば体積もあります。面積は集落の地域的広がりであり、体積は地下に眠る遺跡であり地誌地歴です。串の通っている所だけが串呂地文ではないということです。

実際、地図の縮尺によって串呂する地文は変わります。

(5万分の1の地図では串呂していない地文が、20万分の1の地図では串呂線上にある場合などです。100万分の1の地図上での1ミリは実際の1kmに当ります。)

🟡⛩大塚神明社と御津府御所跡との神風串呂

上記資料に基づいて、⛩大塚神明社(蒲郡市大塚町西屋敷)と⛩熊野神社(豊川市下長山町)とを20万分の1の地図上で結んでみた所、同資料の通り御津府御所跡(豊川市御津町御馬長床)をピシンと串呂しています。

⛩大塚神明社-御津府御所跡-⛩熊野神社

この串呂は、御津府御所が消滅した14世紀末以降、地元の関係者の家に代々口碑として伝承されたもので、南朝宮廷が御津府御所を設けるに当たって串呂を考慮して決定したことが分かります。

霊能力を駆使しての卜占でしょうか?それとも何か特別な技術があったのでしょうか。測量技術もない時代に、どのような方法で御津府御所の位置を定めたのか興味が尽きません。

今回、この串呂を東西に延長し、主な関連地名を拾ってみた所、三河御津府御所の横(東西)の串呂に相応しい見事な地文が多数串線していて驚嘆した次第です。

🟡見事な地文が多数串線

その顕著な地文を挙げますと、三種の神器を表わす加賀美・多麻(いずれも備前市吉永町)、政庁を表わす国府町(鈴鹿市)と御所を表わす御所原(掛川市)です。

加賀美-多麻-国府町-⛩大塚神明社-御津府御所跡-⛩熊野神社-御所原

三種の神器を表わす「加賀美」「多麻」は奈良時代にできた照鏡山八塔寺という勅願寺に由来し、「国府町」は奈良時代から平安時代に設けられた古代政庁に由来する地名です。

こうなると、南朝宮廷が14世紀に三河御津府に御所を設けたのは、その遥か昔に串呂主宰神(天照大御神)が未来を予見し構築した串呂計画に従って、歴史が展開したからだと考えざるを得ないのです。(神風串呂史観)

それでは⛩大塚神明社と御津府御所跡との神風串呂をご紹介します。

(西方から)

下府町(島・浜田市)ー上府町(島・浜田市)ー邑南町(島・邑智郡)-君田町(広・三次市)-宮地(岡・久米郡久米南町)-加賀美(岡・備前市吉永町)-多麻(備前市吉永町)-王子町(兵・加西市)-吉川町(兵・三木市)-八幡市(京都府)-天神町(三・亀山市)-国府町(三・鈴鹿市)-御薗町(鈴鹿市)-富貴(愛・武豊町)-竜宮(武豊町)-吉良町(愛・西尾市)-⛩大塚神明社(愛・蒲郡市)-御津府御所跡(愛・豊川市)-⛩熊野神社(豊川市)-美園(豊川市)-院之子町(豊川市)-三河玉川御所跡(愛・豊橋市石巻本町)-三ヶ日町(静・浜松市)-善地(浜松市)-御所原(静・掛川市)-菊川市(静岡県)-吉田町(静・榛原郡)

地文のみ

下府町ー上府町ー邑南町-君田町-久米南町宮地-加賀美・多麻(吉永町)-王子町-吉川町-八幡市-天神町-国府町-御薗町-富貴-竜宮-吉良町-⛩大塚神明社(大墓御薗神明宮)-御津府御所跡-⛩熊野神社-美園-院之子町-三河玉川御所跡-三ヶ日町-善地-御所原-菊川市-吉田町

辺鄙な山中で生活物資の不足しがちな大和吉野山から遷都した南朝の新都・三河御津府御所の存在と状況を昭示する的確な地文が多数串呂しています。

🟢御津府御所は、三種の神器を擁する朝廷(政庁)であった。

🟡各項目別に分類して見ました。(順不同)

政庁を昭示-下府町、上府町、国府町

御所を昭示-邑南町、宮地、御所原

皇室を昭示-君田町、天神町、御薗町、美園、菊川市

神器を昭示-加賀美、多麻

神明を昭示-八幡市(⛩石清水八幡宮)、⛩大塚神明社、⛩熊野神社、三ヶ日町(⛩御薗神明宮)

吉野を昭示-吉永町、吉川町、吉良町、吉田町

南朝を昭示-邑南町、久米南町宮地

状態を昭示-富貴、竜宮、美園、善地

春宮を昭示-王子町、院之子町、三河玉川御所跡(和田辻)

💟地文の解読

詳しくは、下記の地文の解読をご覧ください。

🟡下府町(しもこう町・島根県浜田市)

🟡上府町(かみこう町・島根県浜田市)

島根県浜田市の国府地区です。下府町内に、国府海水浴場、国府小学校、国府浄化センターがあります。

石見の国の政庁のあった所(推定)と思われます。三河御津府御所が南朝の政庁(宮廷)であったことを表わす地文です。

下府町-上府町-国府町(鈴鹿市)-三河御津府御所跡

三重県鈴鹿市の国府町とで「府(こう)」三串 -🔴-🔴-🔴- の串呂を形成しています。

🟡邑南町(おおなん町・島根県邑智郡)

国内唯一の地名。

邑には「くに、領地、 みやこ」の意味がある(goo辞書)。南は南朝を表わす。合わせて、「南朝のみやこ」を表わす地文です。

🟡君田町(きみた町・広島県三次市)

国内二ケ所の地名。

君が代、大君、君主の「君」です。「君主、天皇、天子」を表わします。

栃木県佐野市君田町

広島県三次市君田町

🟡宮地(みやじ、岡山県久米郡久米南町)

宮廷のあった地を表わします。「宮地やすらぎの里」があります。

辺鄙な山中で生活物資も不足しがちな大和吉野山から、気候温暖で美養の地である「三河御所」へ避難してからは「やすらぎの里」だったことを表わします。

久米南町の南は、南朝を表わします。

🟡加賀美(かがみ・岡山県備前市吉永町)

🟡多麻(たま・岡山県備前市吉永町)

三種の神器「鏡」と「玉」を表わす地名です。ここには隣接して都留岐という地名もあります。吉野朝の吉永町です。

三河御津府御所(御津町御馬)に、加美、玉袋、剣という地名がありますので、この串呂線上に「鏡」と「玉」を表わす地名が両地名ともそれぞれ二串 -〇-〇- 存在していることになります。

加賀美-多麻-三河御津府御所(加美、玉袋、剣)-⛩熊野神社

【参照】吉永町の三種の神器を表わす地名について

🟡三種の神器を昭示する地文と大宝天皇 (№11)

🟡王子町(おうじちょう・兵庫県加西市)

王子=皇子。皇室ゆかりの地名です。

三河御津府御所に「皇子」が存在したことを表わします。

この串呂線上には長慶院法皇の皇子(猶子・春宮)松良親王の三河玉川御所(豊橋市石巻本町)が串線していますので、この王子町は松良親王を昭示する地文と思われます。

🟡吉川町(よかわちょう・兵庫県三木市)

吉は、

(1)吉野朝の吉であり、また後醍醐天皇の皇子に付けられた名前の「良」を(よし・なが)の両方に読むことから、吉川=良川=後醍醐天皇の皇子。

(2)後村上院(義良・のりよし)の「よし」を表わすと解読します。

🟡八幡市(やわたし・京都府)

この八幡市は、我が国二所の宗廟のひとつ「⛩石清水八幡宮」が存在する皇室ゆかりの地です。

山口保吉氏は、後村上院は、命日が正平23年(1368年)3月11日(陰暦)であることから、縁日が11日の八幡神社とゆかりが深く、御津府御所近辺に後村上院のために建立した⛩八幡神社があると述べています。

【参照】我が国二所の宗廟

⛩伊勢神宮と⛩石清水八幡宮

🟡天神町(てんじん町・三重県亀山市)

天神は、天津神に通ずる地名で、「天津神は高天原にいる神々、または高天原から天降った神々の総称」(『天津神- Wikipedia』)で、皇室にゆかりの深い地名です。

🟡国府町(こうちょう・三重県鈴鹿市)

政庁を表わす地名です。この串呂線上の三河御津府御所が南朝の「政庁」であったことを表わす。

下府町-上府町-国府町(鈴鹿市)-三河御津府御所跡

浜田市の国府町地区(下府町、上府町)とで「国府」二串 -〇-〇- 、「府」三串 -〇-〇-〇- を構築している。

下記地図の国府町南部の「国府台地区」を串線しています。

🟡御薗町(みそのちょう・三重県鈴鹿市)

皇族を表わす雅語です。草冠のある「薗」は、天皇・皇后を表わす。

この御薗町は、国府町の南東部と隣接している。この串呂では御薗町の北部と国府町南部の国府台地区とを東西に串線している。

🟡富貴(ふき・愛知県知多郡武豊町)

金持ちで、かつ地位や身分が高いこと(goo辞書)。

南朝の宮廷である三河御津府御所の宮人達を形容する的確な地名です。

🟡竜宮(りゅうぐう・愛知県知多郡武豊町)

気候温暖で美養の地・三河御津府御所の美称。

辺鄙な山中で物資も不足しがちな大和吉野山から、海を渡って三河へ遷都した南朝の宮人達は、気候温暖で美養の地・御津府御所を竜宮だと考えたのではないでしょうか。

三河御津府御所を形容する実に的確な地名だと思います。

【参照】吉良竜宮ホテル

三河御津府御所の西方の吉良海岸に「吉良竜宮ホテル」があります。住所は、愛知県西尾市吉良町宮崎宮前です。

🟡吉良町(きらちょう、愛知県西尾市)

吉良は「よしなが」と読める。

いずれも「よしなが」と読める(韻文学)

加賀美・多麻(備前市吉永町)の吉永町と吉良町と後村上院の諱(義良・のりよし)は、いずれも「よしなが」と読める。

吉永=よしなが=吉良=義良(のりよし)

吉は、

(1)吉野朝の吉であり、後醍醐天皇の皇子に付けられた名前の「良」を(よし・なが)の両方に読むことから、吉川=良川=後醍醐天皇の皇子。

(2)「吉良」「吉永」「由良」は、後醍醐天皇の皇子(および皇位継承者)の代名詞と解読することも出来る。

南朝正統の皇位を継承した皇子の名前には「よし(良・美・芳)」又は「なが(良・永)」が付いている。

後醍醐天皇

-尊良天皇-守永天皇-小室門院¬

-宗良親王――――――興良天皇-正良天皇-美良天皇・・・三浦芳聖

-義良親王――――――寛成親王-綾子皇后

-義良親王――――――熈成親王

🟡⛩大塚神明社(おおつか神明社・愛知県蒲郡市西屋敷)

別名「大墓御薗神明宮」、廟社神明宮と呼称された。

大塚神明社は、天照大御神、豊受皇大御神を祭神とする新都御津府の西の守護神である。

この「大墓御薗」は、蒲郡市相良町に存在した後醍醐天皇副陵・天皇山に因んで呼称されたもので、大塚町は、後醍醐天皇副陵から来ている地名である。

大墓=大塚=後醍醐天皇副陵

まことに残念な事ですが、後醍醐天皇副陵・天皇山は戦後宅地化されて消滅しました。

🟡御津府御所跡(豊川市御津町御馬長床)

後村上院(義良)、長慶院法皇(寛成)の三河御所。

山口保吉氏の「三河吉野朝の研究」「芳花鶴水園の聖地」には、三河御津府御所こそが「吉野朝」の存在した所であり、後村上院(義良)もその母・新待賢門院(阿野廉子)もこの地で生死し、御陵もこの地に存在すると記述されています。

🟡⛩熊野神社(くまのじんじゃ・愛知県豊川市下長山町)

欽明天皇の545年 熊野神を勧請創祀したといわれ、祭神は伊邪那美命(いざなみのみこと)、速玉男命(はやたまのをのみこと)、事解男命(ことさかのをのみこと)で、例祭日は4月第2日曜日。

(「熊野神社|豊川市下長山町 - 東三河を歩こう」より)

🟡美園(みその、愛知県豊川市)

御園に同じ。気候温暖で美養の地・三河御津府御所の美称。

三重県鈴鹿市の御薗と⛩大墓御薗神明宮(⛩大塚神明社)とで「みその三串 -〇-〇-〇- 」の串呂を構築している。

御薗(鈴鹿市)-⛩大墓御薗神明宮-三河御津府御所-美園

🟡院之子町(いんのこ町・愛知県豊川市)

国内唯一の地名。

院は長慶院法皇の仙洞御所を表わす。院之子は、長慶院法皇の猶子で三河吉野朝の後継者「松良天皇」を表わす。

院之子町の東方に松良天皇の春宮御所である三河玉川御所跡(豊橋市石巻本町)がある。

🟡三河玉川御所跡(みかわたまがわ御所跡・愛知県豊橋市石巻本町)

長慶院法皇の猶子・松良天皇の春宮御所(玉川御所)のあった所。豊橋市立

石巻中学校の南側の「和田辻」辺りを串線している。

ここは、三河吉野朝の東の防塁で、春宮御所は、嵯峨「春興院」にあり、松良天皇に近侍した青木和田尉盛勝の和田城跡が近くにある。

この三河玉川御所跡にも、御所、出口、若宮、今宮、西家門、東家門、嵯峨、枇杷、広福、小倉橋、太夫橋などの地名遺跡が残っている。玉川の地名は玉川小学校、玉川保育園に残っている。

この三河御津府御所を定めたと伝承される横(東西)の串呂上に、長慶院法皇の春宮である松良親王の三河玉川御所が串線していることの意義を強調したい。

それを一言で表わすなら「表裏一体・正副一如」である。三河吉野朝あっての南朝であり神皇正統家であることは、下記の系図を見れば明らかである。

🟡三ヶ日町(みっかびちょう・静岡県浜松市北区)

この串呂線のやや北側に⛩御薗神明宮、御薗公民館(三ヶ日町岡本)が存在するので、この地名を取上げた。

御薗(鈴鹿市)-⛩大墓御薗神明宮-三河御津府御所-美園-三ヶ日町

地図の縮尺が100万分の1なら三ヶ日町の⛩御薗神明宮、御薗公民館も串呂すると思います。

🟡善地(ぜんじ・静岡県浜松市浜北区)

三河御津府御所を「善き地」と称え寿ぐ美称。

知多郡武豊町の「竜宮」と同じで、辺鄙な山中で生活物資も不足しがちな大和吉野山から三河へ遷都した南朝の宮人達には、気候温暖で美養の地・御津府御所は暮らしやすい善地だったと思います。

竜宮と同様、三河御津府御所を昭示する実に的確な地名だと思います。

🟡御所原(ごしょばら・静岡県掛川市)

三河御津府(御馬長床)が、御所(皇居・宮廷)であったことを昭示する的確な地文です。

国府町-三河御津府御所-三河玉川御所-御所原

すぐ西北に「天王町」がある。地図の縮尺が20万分の1ならこの天王町も串呂します。

🟡菊川市(きくがわし・静岡県)

菊は皇室を表わす地文です。

この地に名前の調査鑑定起点「公文名」がある。

「王子」-「院之子町」-「三河玉川御所跡」-「公文名(菊川市)」

三河玉川御所の春宮の名前は院之子(長慶院法皇の猶子・松良親王)であったという串呂です。

🟡吉田町(静・榛原郡)

・・・吉川町と同じ。

吉は、

(1)吉野朝の吉であり、また後醍醐天皇の皇子に付けられた名前の「良」を(よし・なが)の両方に読むことから、吉川=良川=後醍醐天皇の皇子。

(2)後村上院(義良・のりよし)の「よし」を表わすと解読します。

この串呂には、吉の付く地名が並んでいる。

加賀美(吉永町)ー吉川ー吉良町ー三河吉野朝-吉田町

天授5年(1379年)9月20日、三河吉野朝が崩壊したあと、長慶院法皇一行は、富士吉田市の隠れ城(小室城宮下の館)へ避難しました。

💖三河御津府御所顕彰の為に、長期間にわたり言辞に絶するご苦労をされた先師先人先哲の皆様方に、心より厚く御礼申し上げ、御霊安かれと祈念致します。

💟串呂哲学の理解を助ける予備知識

始めての方は、下記の記事を参照してください。

🔴神風串呂を学びましょう!

串呂哲学研究会では、今日では入手不可能な三浦芳聖師の著書を復刻するのに多くの時間と労力を掛け、採算を全く考慮せず、串呂図、表紙画像、系図、中扉などのCG画像作成のために多くの費用を掛けて参りました。

これは、我が日本国と日本民族の将来を案ずればこそであります。皇祖神・天照大御神が、私達日本民族のために、苦心惨憺、長期間を掛けて構築して下さった神風串呂を学びましょう!

🟢後醍醐天皇の皇位を継承したのは誰かについて、歴史資料を示し、さらに串呂で証明した串呂哲学の概説書かつ神風串呂の入門書!

💟串呂文庫

🔴三浦芳聖著「神皇正統家極秘伝 明治天王(睦仁)の神風串呂」復刻版

🟢三浦芳聖著「五皇一体之八幡大明神 三浦芳聖 降誕号」復刻版

🟠三浦芳聖 著「神風串呂神伝」

🟢三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』(デジタル復刻版)

🔴神風串呂入門-神皇正統家極秘伝(鈴木超世志)

🔴バックナンバー(総合)

🟡情報拡散のお願い

この記事に到着された貴方様とのご縁に感謝しています。これは皇祖神・天照大御神から地上に派遣された神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖が解明した神風串呂の紹介記事です。

三浦芳聖が解明した神風串呂には、日本民族の進むべき道が、明確に示されています。日本民族の危急存亡の時に当たり、一人でも多くの方に読んで頂けるよう、この情報を拡散下さいますよう、宜しくお願い致します。

串呂主宰神は、なぜ、長期間かけて神風串呂を構築し、このように神皇正統の天皇を顕彰されるのか!この一点を徹底的に講究しますと、神風串呂の要諦が理解でき、今我々は、何を第一とすべきかが分かります。ここに日本民族の存亡が掛かっているのです。真実に目覚めましょう!

2千年以上の長年月を掛け神風串呂を構築された、串呂主宰神・天照大御神様のご苦心と、生涯を掛けて神風串呂を解明された三浦芳聖師のご努力が、日本国と日本国民の皆様の幸せの為に生かされますよう願ってやみません。

神風串呂は、神界から日本民族への目に見えるメッセージ(啓示)です。

神風串呂と神風串呂に昭示されている「神皇正統家」は日本民族の宝です!さらに研究を進めましょう!

一人でも多くの方に、神風串呂の存在をシェアして頂きますよう宜しくお願いします。

神風串呂を主宰しておられる神様は、天照大御神様ですので、串呂の存在を一人でも多くの方々にお知らせすると、天照大御神様がとてもお喜びになられます。

出典は三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』を始め『串呂哲学第一輯』『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(いずれも神風串呂講究所発行、1955年~1971年) を参考にして、研究成果を加味しました。

🟡前号(№295)

三河御津府御所の神風串呂1‐持統天皇聖蹟説を徹底検証

🟢次号(№297)

三河御津府御所の神風串呂3-長慶寺二串、萩原三串

*******************

🟡最後までお読みいただき有り難うございます。

串呂哲学研究会 鈴木超世志

ブ ロ グ 串呂哲学研究会

メ - ル(shinpukanro024@yahoo.co.jp)

*******************

いいなと思ったら応援しよう!