有給休暇について理解できていますか?

皆さんこんにちは。経営企画室 亀崎です。

今年度もあっという間に過ぎ、来月から令和5年度がスタートしますね。新年度は、入社式や人事異動があって職場環境がガラリと変わる方もいるかと思います。また引っ越しや子どもの入学入園式等の行事が控えている方もいるのではないでしょうか。

行事ごとだけではありません。皆さんに関わる大きな変化として令和5年度分の『年次有給休暇』が付与されます。(中途入職や出勤率等の関係で一部対象外の方もいます。)

新年度スタートに向けて、今回は皆さんが主に使用する『年次有給休暇と特別有給休暇』について説明したいと思います。

年次有給休暇

会社に6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えれれる法律で定められている休暇です。期間としては常勤は10~20日間、非常勤は労働日数と労働時間によって異なります。平成31年4月より、年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが企業の義務となりました。

正式には年次有給休暇ですが、「有休」や「年休」と呼ばれることが多いイメージですので、ここから先は「有休」と書いていきます。

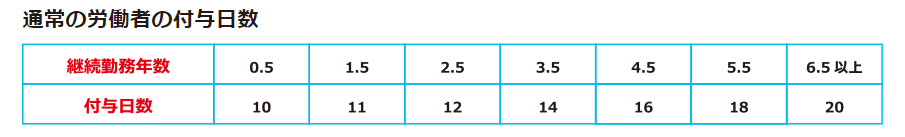

労基法上の有休付与に関するルール

・半年後に初回の有休が付与

・その後は1年ごとに勤続年数に応じた日数が付与

※日数に関しては以下の表参照

クオラの有休付与に関するルール

・入職6か月後に11日付与(下半期10~3月入職は17日付与)

・2年度目から5年度目までは毎年4月に17日付与

・6年度目以降からは4月に20日付与

・原則、事前申請制

上記を比較していただければ分かるように、クオラは通常よりも早く、そして多めに有休を付与しています!

こちらの表は比較しやすいように4/1想定で作成しました。初回の付与は通常と同じ半年後ですが、2回目以降は基準日が4/1に統一されます。

例)5/1入職だった場合

初回 半年後の11/1に11日付与

2回目 次年度の4/1に17日付与 ←入職して11か月後に2回目が付与!

入職日によって付与までの継続勤続年数が異なるので注意が必要です。

有休が多い理由

なぜ、クオラは有休が多いのかというと、これから説明する『有休の計画的付与制度』が導入されているからです。

※有休の計画的付与制度は、医療法人のみですがグループ全体で統一を図るため社会福祉法人も有休日数は同じで設定されています。

有休の計画的付与制度

医療法人では、『有休の計画的付与制度』を導入しており、月に1日は必ず有休を使用することとなっています(以下、計画的付与制度によって付与される有休は「計画有休」とする)。

医療法人クオラの計画有休制度に関する注意が必要なルール

1月は計画有休が2日使用、2月は計画有休無し

当年度発生した有休のうち、5日を超える日数が計画有休の対象となります。1年=12か月分を計画有休で使用しても5日残るように設定しているため通常より多めに有休が付与されているわけです。

計画有休が導入されていることで、公休9日+計画有休1日=月10日休みのイメージです。この計画有休は、労使協定で決められており、他の月に移動することはできません。

例1)「6月は休みそんなにいらないから、計画有休を7月に2日取ります」は不可。7月に公休以外に休みを2日取りたい場合は、公休(9日)+計画有休(1日)+追加の有休(1日)という形になる。

計画有休に関してもう一つ注意点があって、年度の途中で当年度付与の有休の残数が5日になった時点で計画有休は発生しなくなります。

例2)私用・体調不良等で6・7・8月に追加で合計6日分の有休を使用した場合、9月が終わった時点で、有休の残数が5日以下になるので計画有休は発生しない。

計画有休については、ワークフローでの申請は必要ありません。計画有休以外で追加で有休を使用する場合は必ずワークフローで申請するようにしてください。

有休の繰り越し

当年度に使用されなかった有休については翌年度へ繰り越されます。

6 当該年度中に取得しなかった年次有給休暇は、翌年度に限り、繰り越すことができる。

注意していただきたいのは、繰り越しは“翌年度に限る”という点です。令和4年度に使用せずに余った有休は令和5年度に繰り越します。しかし、この繰り越した分の有休は、令和5年度中に使用できなかった場合は消滅してしまいます。

例3)4月に17日の有休が付与。特に追加で有休を使用することがなければ毎月1日計画有休を使い、4~3月で12日使用、残り5日間は翌年度へ繰り越し。

なお、有休は当年度に付与された分から使用されます。

7 年次有給休暇を取得するときは当年度に発生した日数を優先して充当する。

ここでの注意点は、“当年度に発生した分から優先して使用される”ということです。繰り越し分より先に当年度付与分から使われることになります。

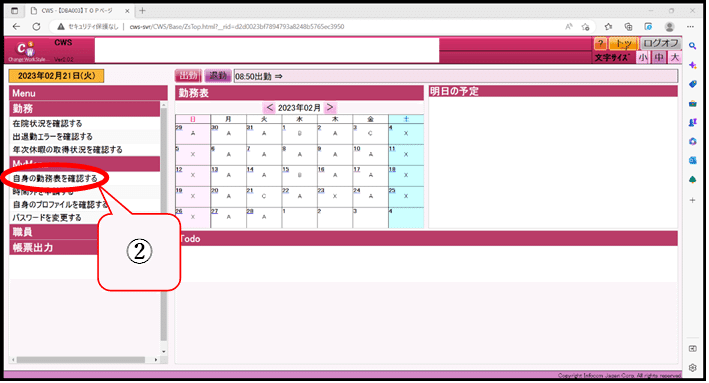

有休残数の確認方法

個人の有休残数は、勤怠ソフトにログインして確認することができます。

【確認方法】

①勤怠ソフト(CWS)にログイン

②ホーム画面の『MyMenu』⇒『自身の勤務表を確認する』

③職員勤務表画面の上部に“取得済“と“残日数”が表示される

今年度付与分と繰り越し分がそれぞれ何日なのかなど、より詳細に確認したい場合には総務担当者にお問い合わせください。

クオラの有休取得率

当たり前に有休を取得できる環境だからこそ気づきにくいと思いますが、クオラの有休取得率は結構すごいんですよ!

R3年度の有休取得率

医療法人クオラ 81.9%

社会福祉法人クオラ 75.3%

全国平均(2021年) 58.3%

日数で出してみると以下のようになります。

付与日数が多く、取得率も高いので実際に取得した日数もかなり多くなっています。

他社の方から「すごいですね!」と褒めていただくこともありますし、全国平均と比較しても高いことが数字から見て取れます。

この水準を保って、今後も仕事と家庭の両立に励んでいってもらえればと思います。

来月より新年度がスタートして新たな有休が付与されます。ルールについて理解し、計画的に使用できるようにしていきましょう!

特別有給休暇

企業が独自で設けている休暇制度です。

福利厚生を拡充させる目的で、特別休有給暇(以下、特休)を導入している企業は少なくありません。特休は有休と違い、法律によって定められた休暇ではありませんので、導入するか否かは企業の判断によります。

導入されている休暇も企業によって異なります。クオラが導入している特休は3種類あります。

①結婚休暇

入籍日から1年以内に5日の連続休暇を取得できます。5日と少し長めの休みになるので、前もって所属長や現場と調整の上で取得するようにお願いします。

②忌引休暇

身内に不幸があった際に取得できます。関係によって取得日数が変わってきますので以下をご参照ください。

・配偶者、父母、子(姻族を含む)・・・・・7日

・兄弟、祖父母(姻族を含む)・・・・・・・3日

・おし、おば、孫・・・・・・・・・・・・・1日

③配偶者出産休暇

配偶者の出産に伴う入院から出産後2週間以内のうちで2日取得することができます。配偶者の出産の立ち合いや出産後のケアのために使えます。こちらに関しては分割して取得することが可能です。

取得時は原則事前申請となっていますが、忌引休暇と配偶者出産休暇については、急な発生に限って事後申請も可能となっています。

以上、簡単ではありましたが年次有給休暇と特別有給休暇についてでした。今後、その他の休暇制度についてもお伝えしていこうと思います。もっと詳しく知りたいと思った方は就業規則をご確認いただくか各事業所総務担当者までお問い合わせください。