生成AIからデザインシステム、Think N1まで! Changing Perspective by Figma イベントレポート

おはようございます!こんにちは!こんばんは!

家計簿プリカB/43を運営する株式会社スマートバンクでプロダクトデザイナーをしているputchomです。

先日Figmaが主催している『Changing Perspective』というイベントに参加してきたので今回はそのイベントレポートをお伝えしようと思います。

いまだかつてないほどの変化が、デザインの世界にも訪れています。短期的な成果が求められるなか「イノベーション」を紡ぎ続けるにはどのような発想が必要なのでしょうか。本セッションでは、Configで発表したFigmaの最新のイノベーションのほか、ビジネス、AI、Design Systems、Teamによるプロダクトづくりなど様々な視点から「革新を生むデザイン」を生み出すためのヒントを紐解きます。

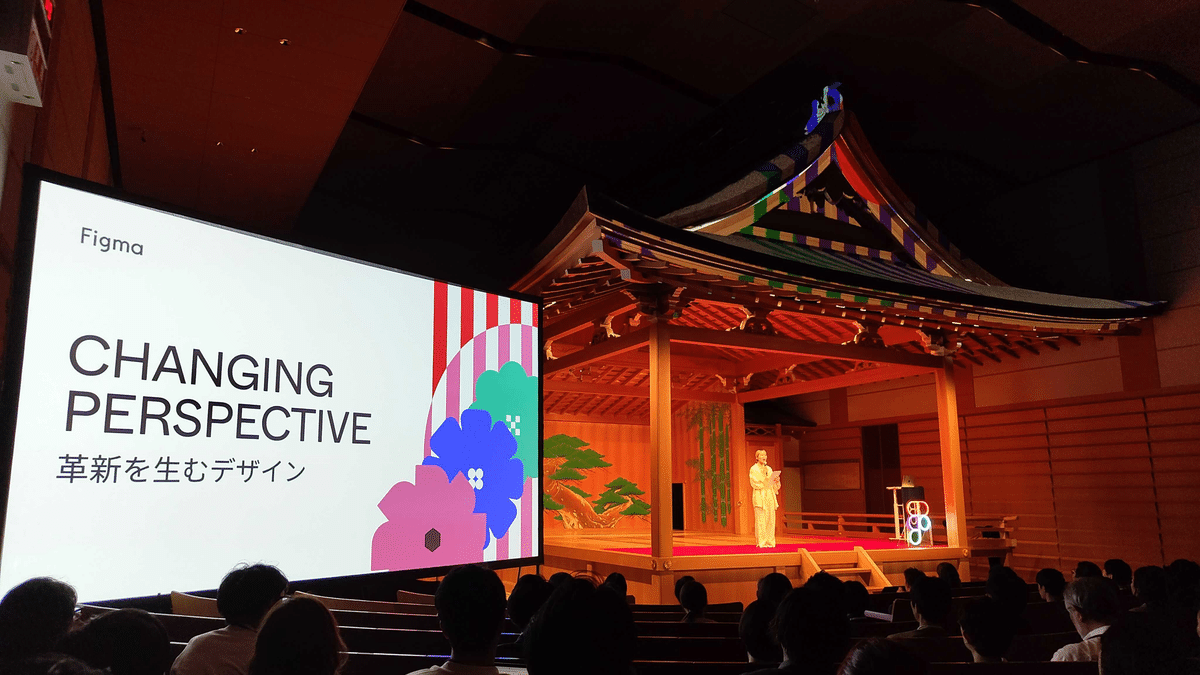

今回は約700年の歴史を持ち、ユネスコの無形文化遺産にもなっている「能」の舞台にて行います。茶道や華道、歌舞伎などにも大きな影響を与えてきた「能」がどのように革新を紡いで現代まで受け継がれてきたのか、その舞台とのコントラストもお楽しみください。

能舞台とプロジェクションマッピング

会場はGINZA SIXの地下にある観世能楽堂で、通常このようなイベントでは使われないようなFigmaらしいユニークな会場となっていました。

また、能舞台にはプロジェクションマッピングが行われていて、登壇者が入場する際の演出を際立たせていました。

さらに撮影はできなかったのですが、開演時には囃子方(笛方、小鼓方、大鼓方、太鼓方)の皆様による演奏もあり、とても厳かな雰囲気の中イベントがスタートしました。

それでは各セッションを紹介していこうと思います!

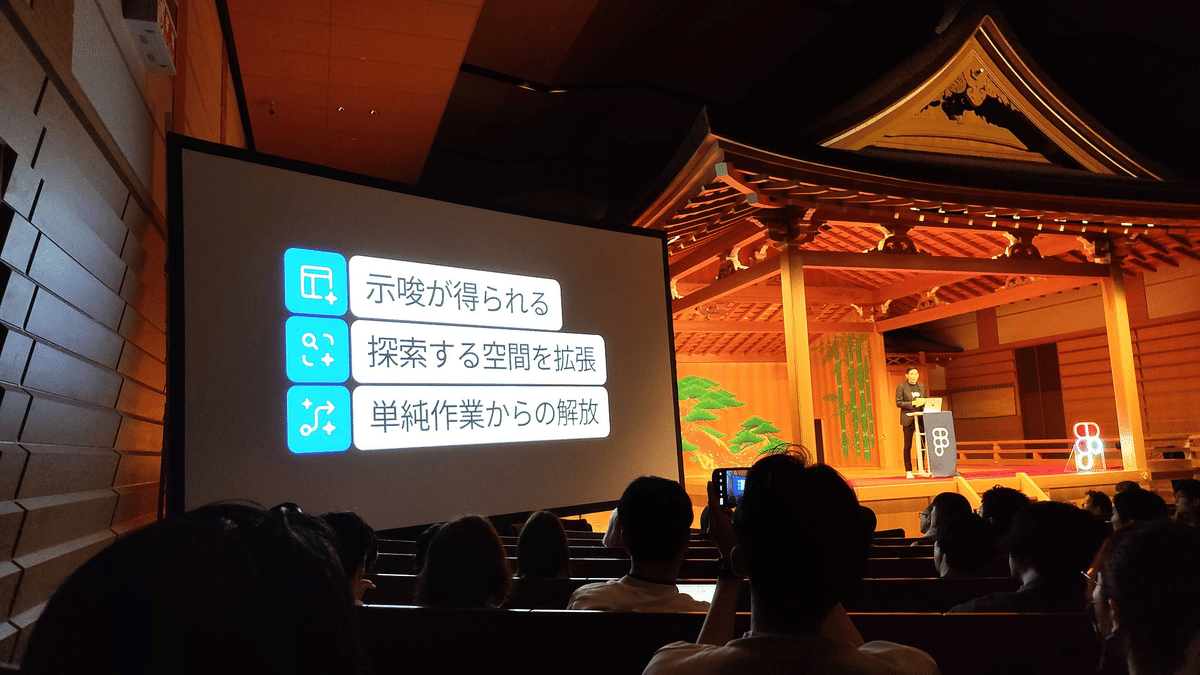

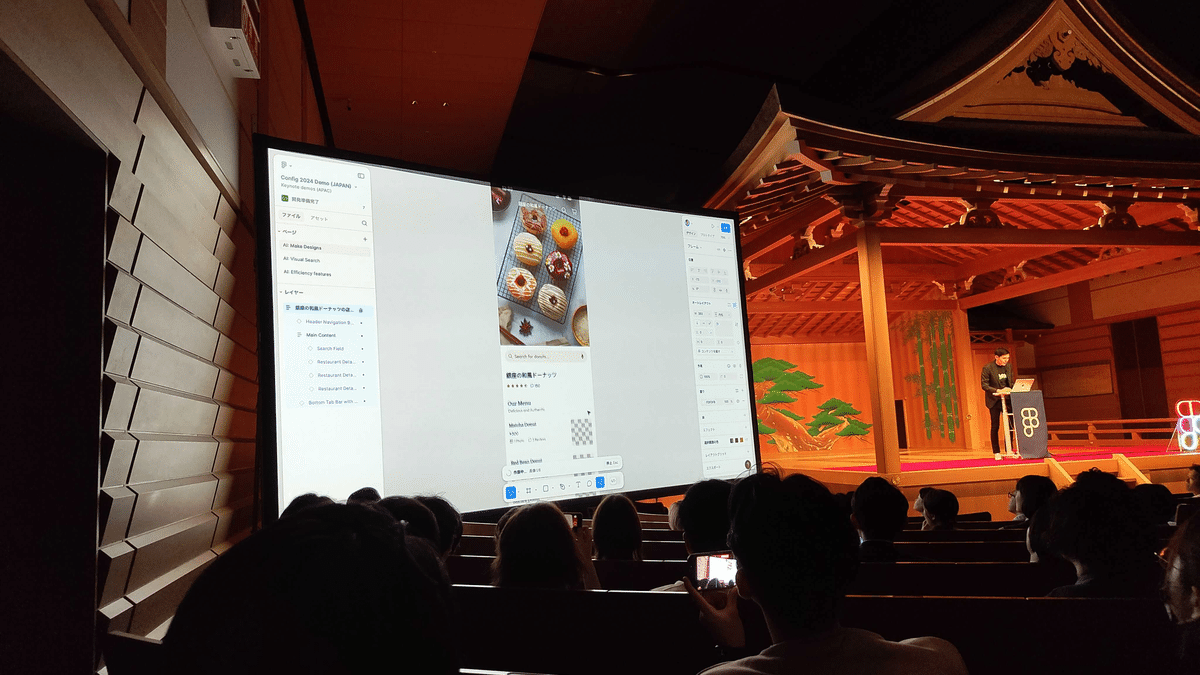

Keynote

FigmaのCPO山下 祐樹さんによるオープニングキーノート。先日のConfig 2024で発表されたAI機能についての設計思想の解説や実際の機能のデモが中心でした。

イベント後の懇親会では、山下さんと直接交流する機会をいただき、今後のFigmaでAIの機能を提供するにあたって考えたことや、これまでに試行錯誤したこと、今後Figmaがどこを目指しているかについて深くお伺いできてとてもよかったです。

Figmaはコミュニティを大切にしているので、イベントに足を運べばプロダクトデザインのキーマンにもカジュアルに話を聞けるのがいいところですね。

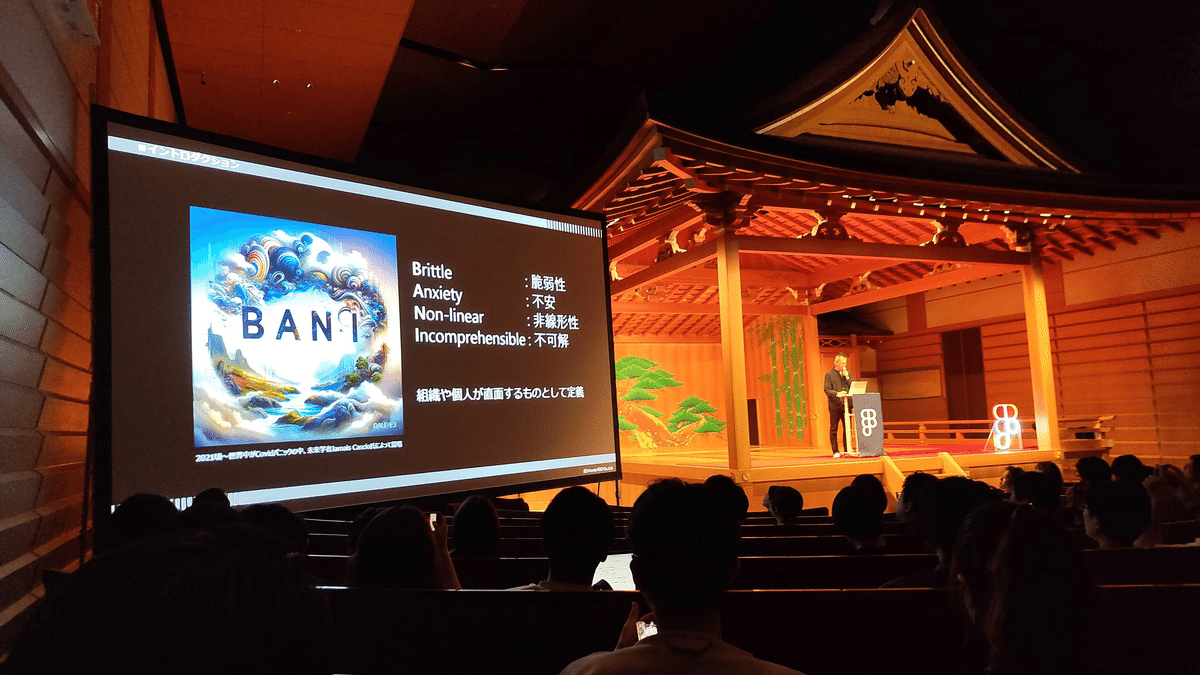

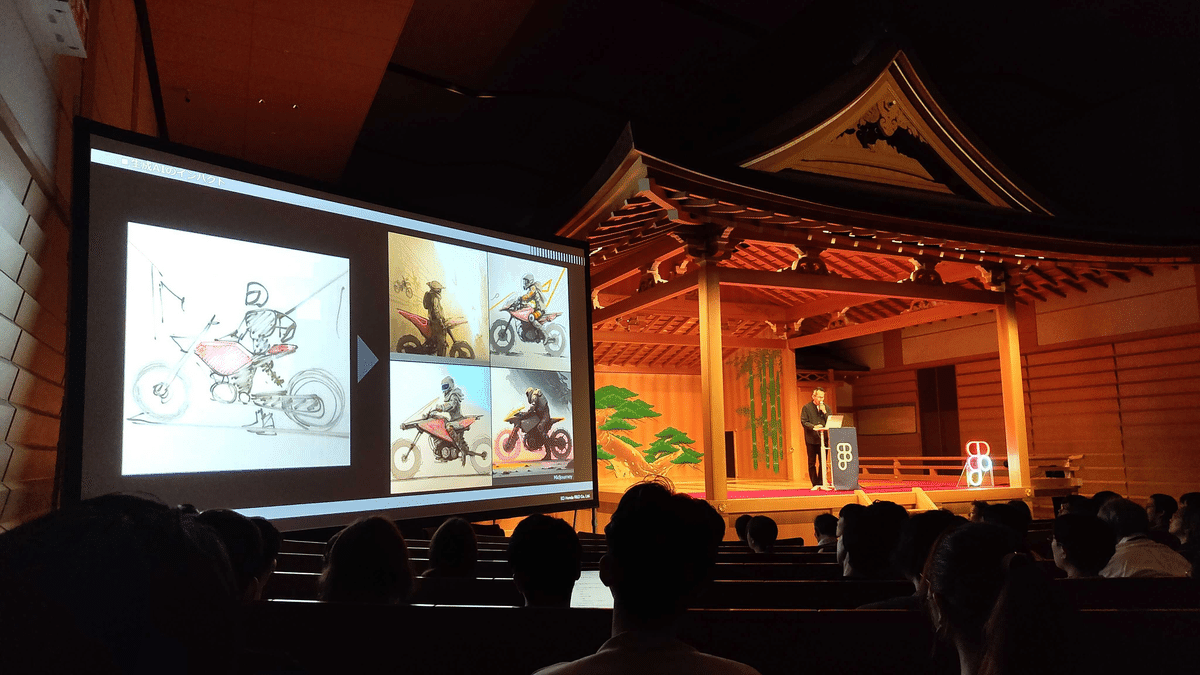

BANI時代の未来創造

続いてのセッションは本田技術研究所の澤井 大輔さんによる「Building products」をテーマとした「BANI時代の未来創造」というセッション。

未来をデザインするためにどのように生成AIと付き合っていくかという内容でした。

こちらはクオリティの高い冒頭の動画。生成AIを用いて通勤電車の中で数時間で作ったというから驚き。

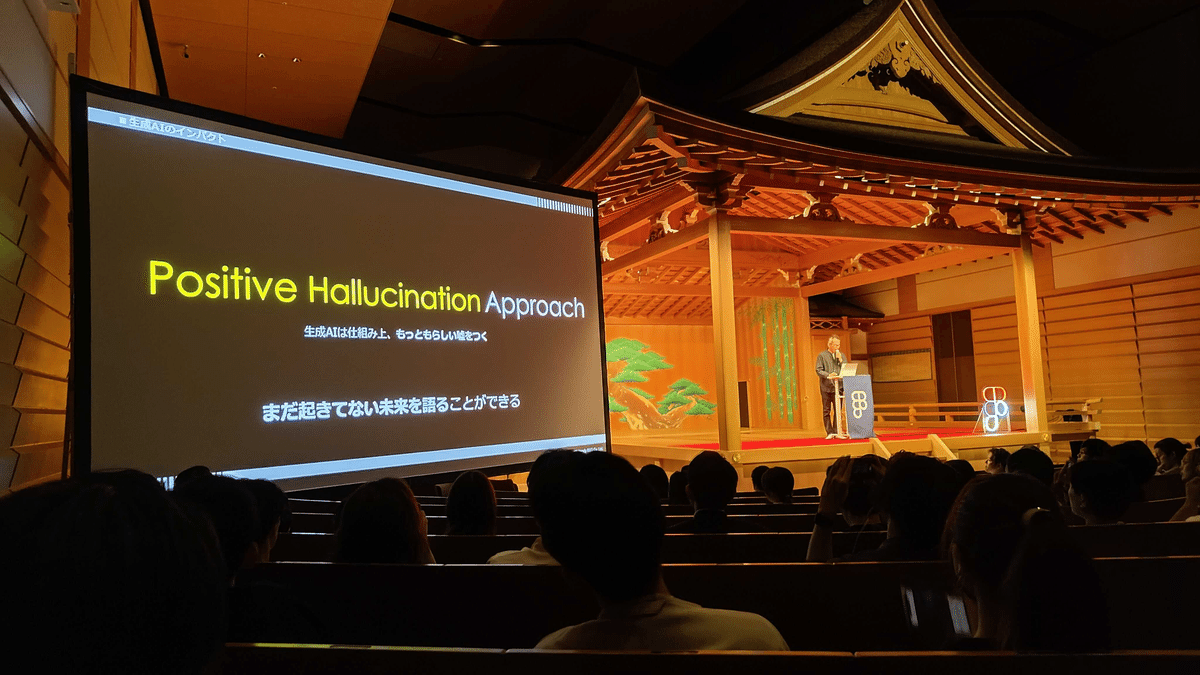

特に印象に残ったのはPositive Hallucination Approachで、未来をデザインする際に、生成AIに一見嘘に見える未来を語らせて、それを人間側が実装していくという考え方は目からウロコでした。

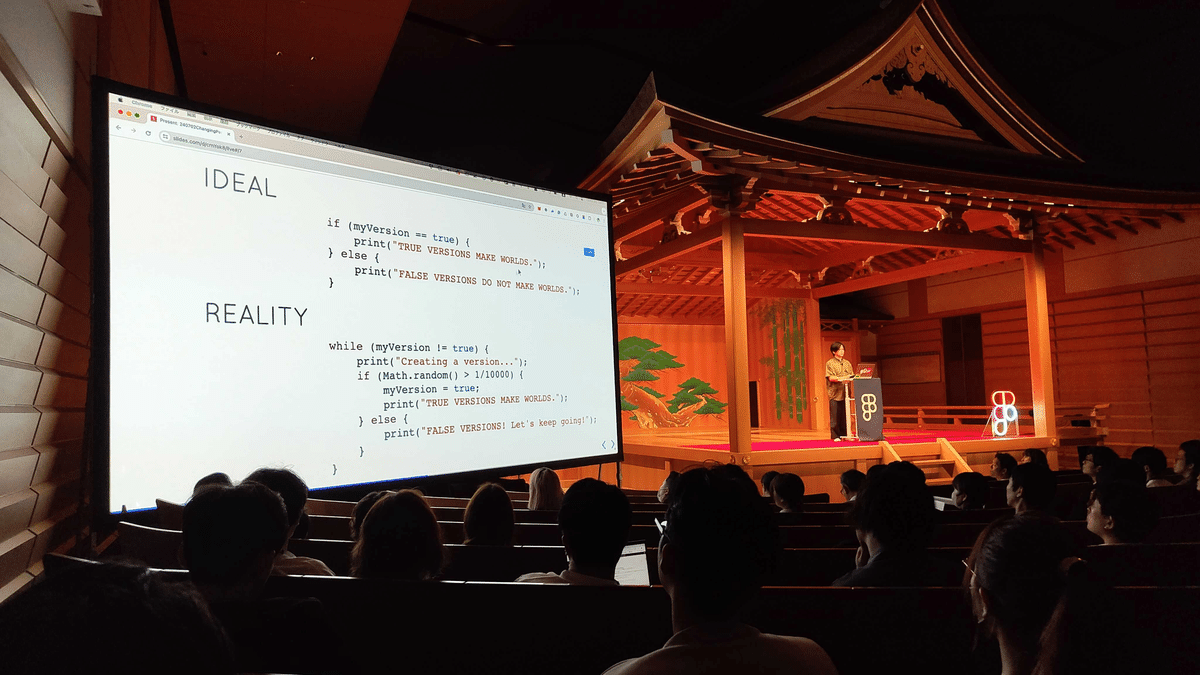

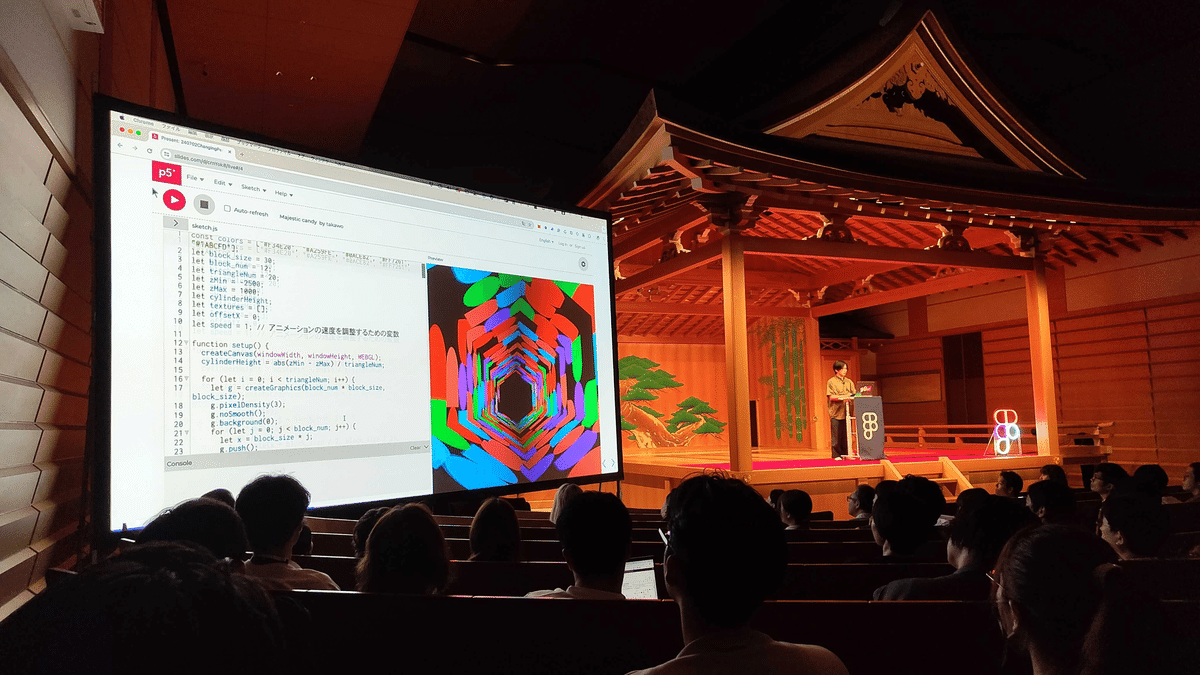

クリエイティブコーディングからはじめる世界制作

続いてのセッションはクリエイティブコーダーの高尾 俊介さんによる「Development & Code」をテーマとした「クリエイティブコーディングからはじめる世界制作」というセッション。

ネルソン・グッドマンの『世界制作の方法』を参照しつつ、自身のものづくりに対する姿勢をライブコーディングで示しているのが印象的でした。

能楽堂でライブコーディングを見る体験は新鮮で、最近自分の世界を表現するようなものを日常的に作る時間を取れていないので、日記のように自分を表現するものを何か作ってみたいと思えるようなセッションでした。

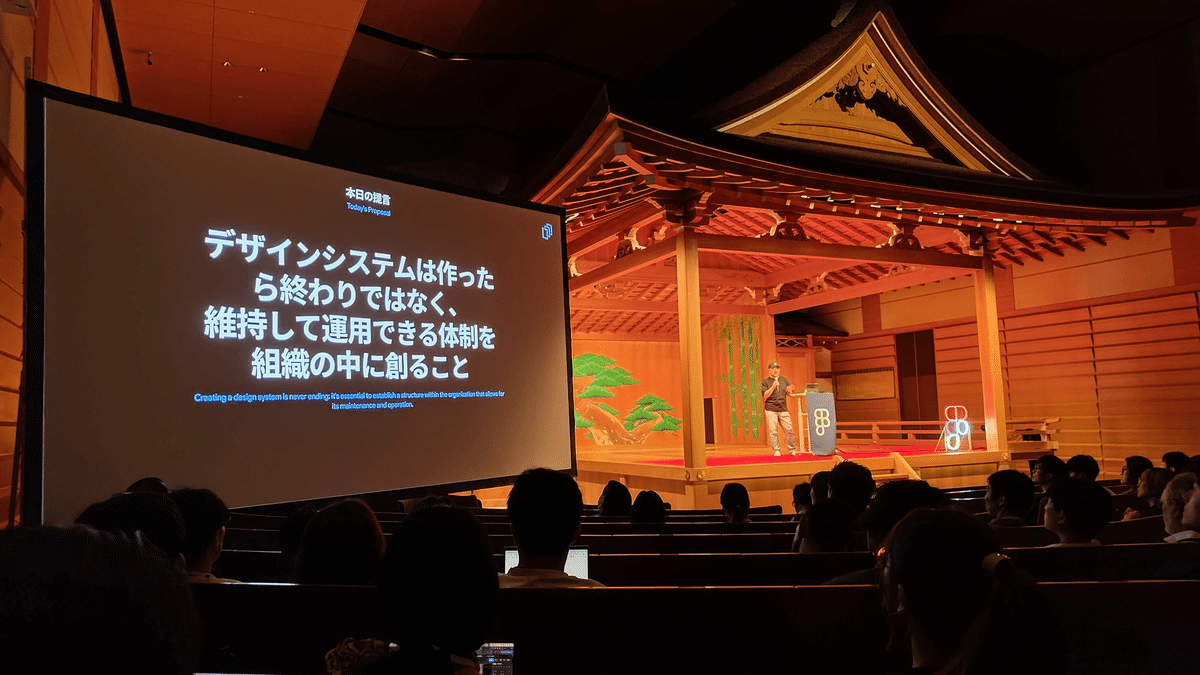

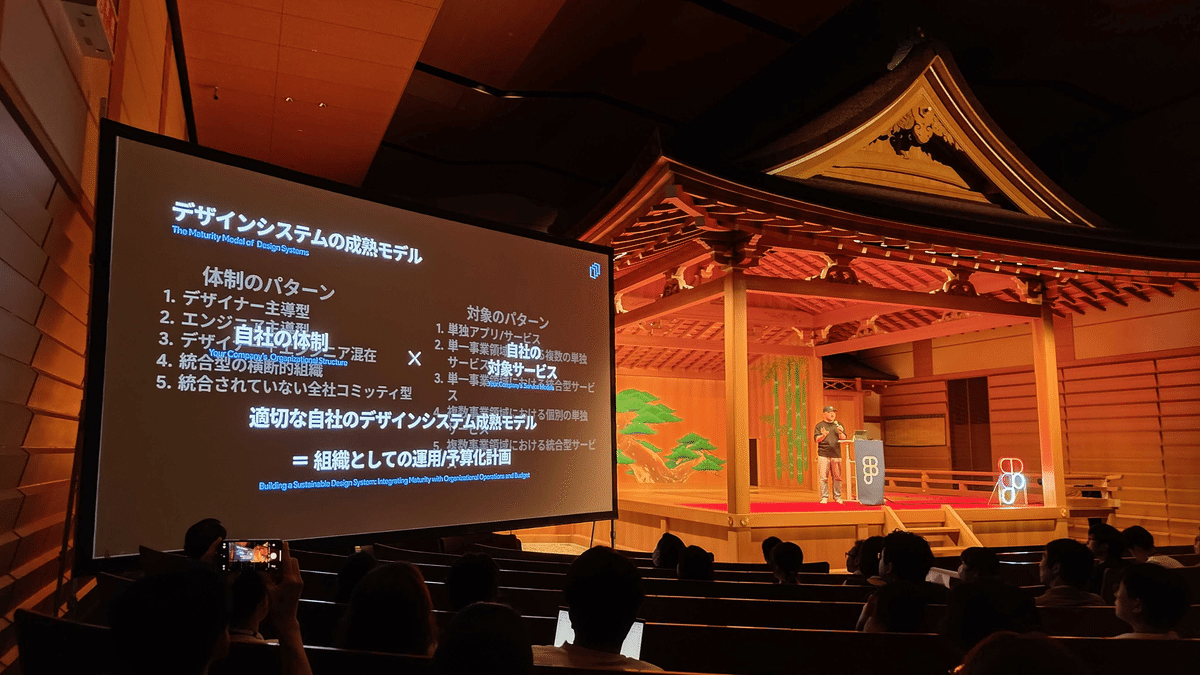

デザインシステム再考 2024 - Changing Design Systems Perspectives

続いてのセッションは株式会社シークレットラボの佐藤 伸哉さんによる「Design Systems」をテーマとした「デザインシステム再考 2024 - Changing Design Systems Perspectives」というセッション。

デザインシステムによくある幻想と成熟モデルを示しながら、2024年現在各企業に共通して行うアドバイス(金言集)が印象的でした。

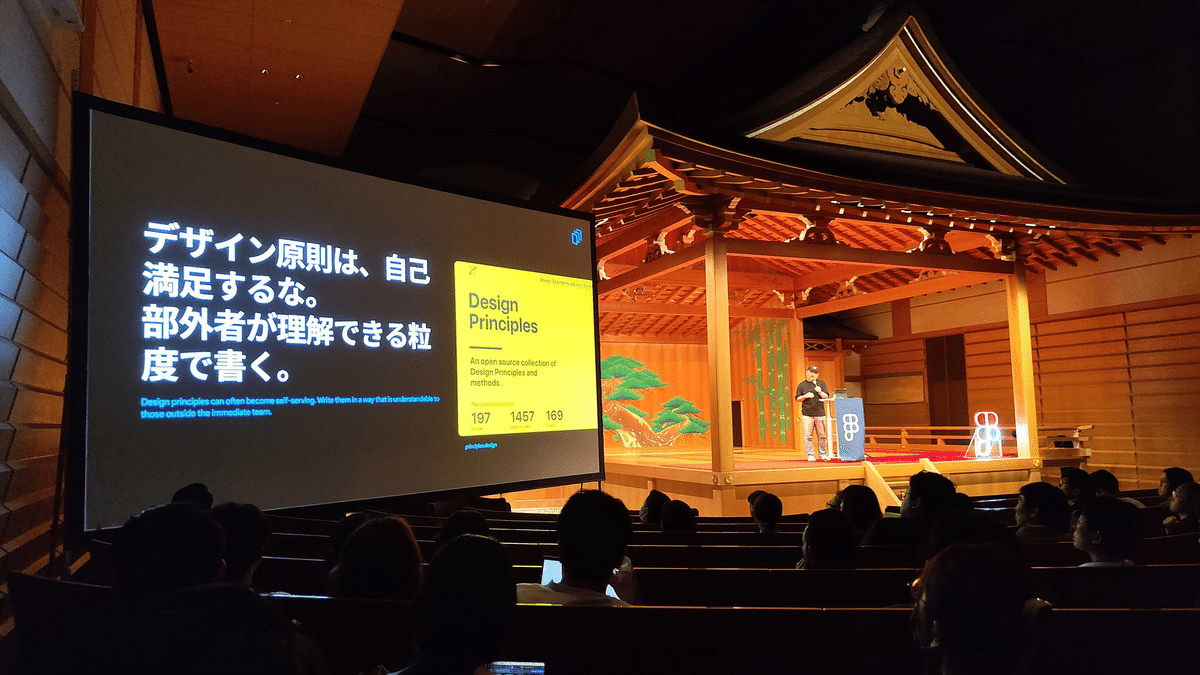

その他の「共通で行うアドバイス(金言集)」

デザイン原則は、自己満足するな。部外者が理解できる粒度で書く。

全てをゼロから作ろうとしない。

あるものはどんどんそのまま使う。体力がないなら無駄に独自開発しない。

全てを今解決しようとしない。後継者や未来に託す。

番長&大臣制度。現場の決め事は番長が独自で決定、社内政治や調整は大臣の役目。

現場の意思決定機能は早めにローテーションして後継者を育てる。

間違いを恐れない。判断が間違っていたら未来に託す。

未来の余白(ゆとり)を意識して意図的に拡張しておく。

特定のアプリやアプリの独自機能に依存しすぎない。

デザインシステム開発の目的を見失わない。一貫性と運用効率。

正解はない。大事なのは継続できる身の丈にあった進め方、作り方、成果物。

早い段階からエンジニア(開発チーム)を巻き込む。

社内よりも社外。社外への布教活動や勉強会に力を入れる。

自分も自社のデザインシステム設計を担当している身としては、共感しすぎて首がもげるかと思いました。特に提言の「デザインシステムは作ったら終わりではなく、維持して運用できる体制を組織の中に創ること」というのは真理であり、デザインシステムは組織的な維持運用体制をつくることが一番大事だよなと改めて思いました。

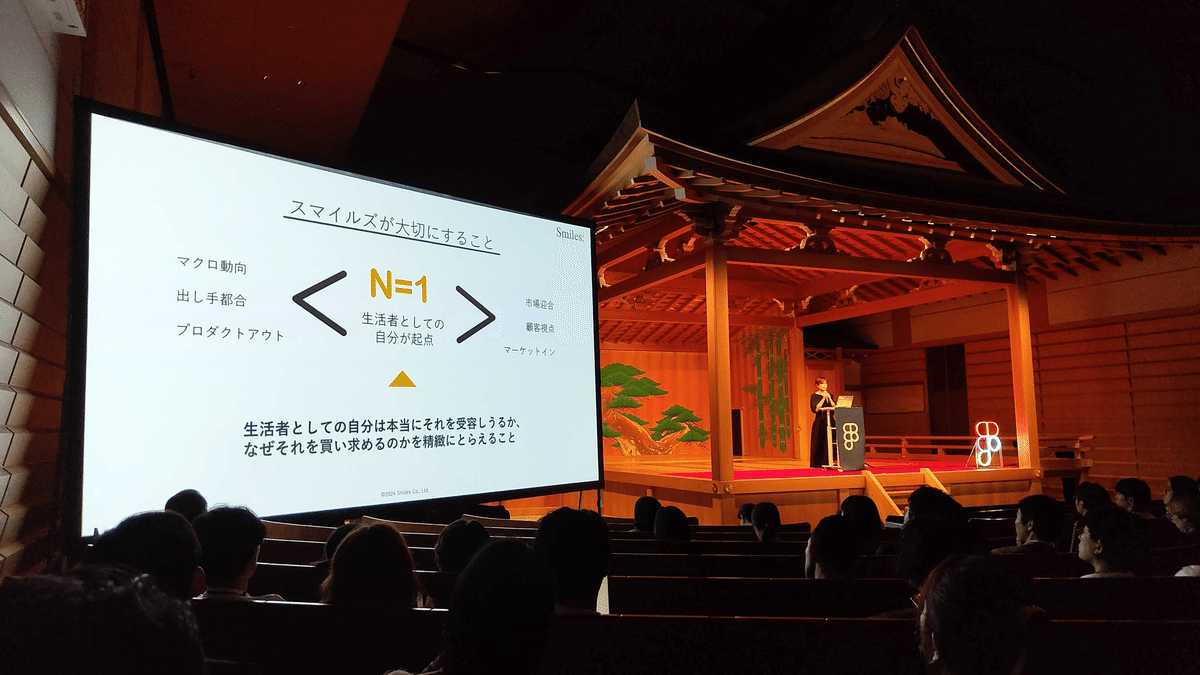

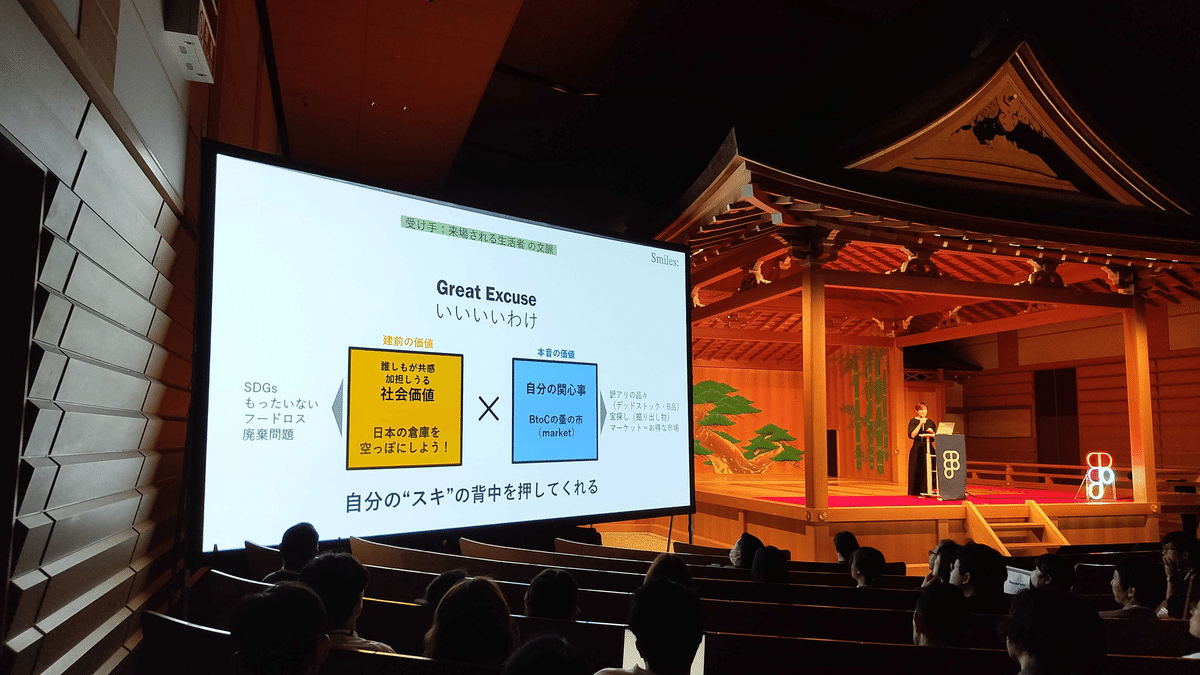

価値を生み出し、届けるための“文脈”のデザイン

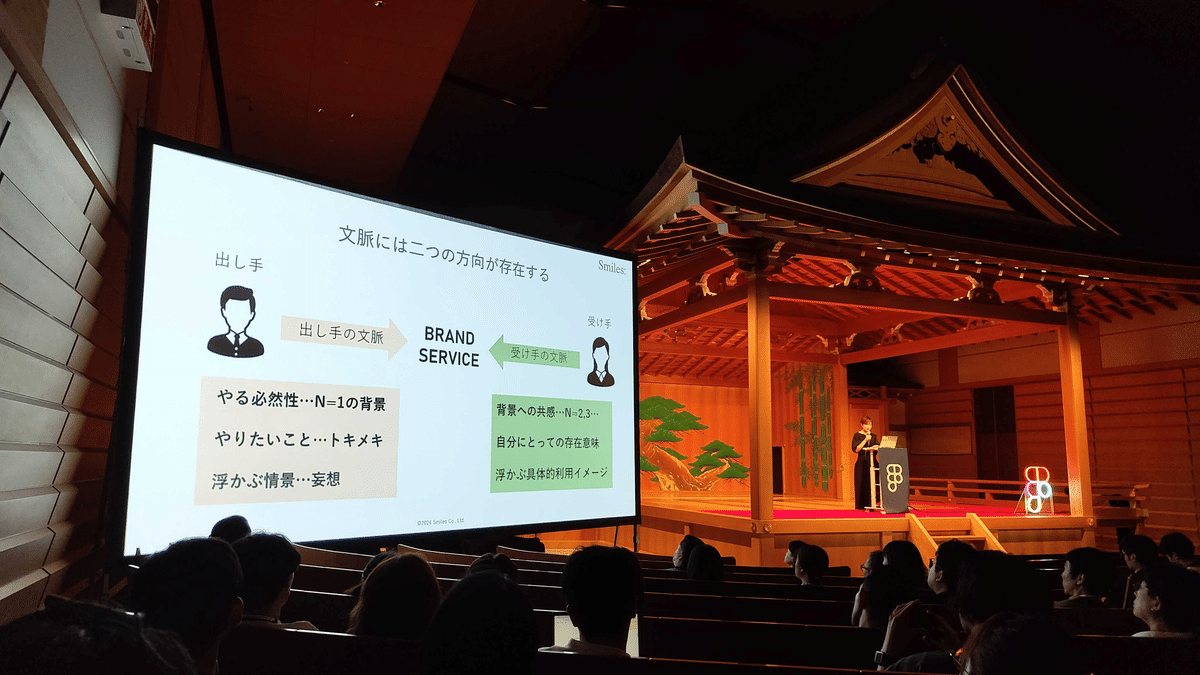

続いてのセッションは株式会社スマイルズの蓑毛 萌奈美さんによる「Design × Business」をテーマとした「価値を生み出し、届けるための“文脈”のデザイン」というセッション。

スマイルズが運営する「PASS THE BATON」や「文喫」の例を示しながら、自分の関心事を社会や誰かの関心事と接続し、届くべき人にサービスを届ける方法を紹介されていました。

弊社スマートバンクもThink N1をバリューに掲げています。私もインタビューなどでユーザーの声を聞く中で「自分が本当に使うかどうか」を見失ってしまうことが度々あるので、自分の関心事を誰かや社会の関心事と接続するという考え方は今日からサービスづくりを考えるときに実践していきたいと思いました。

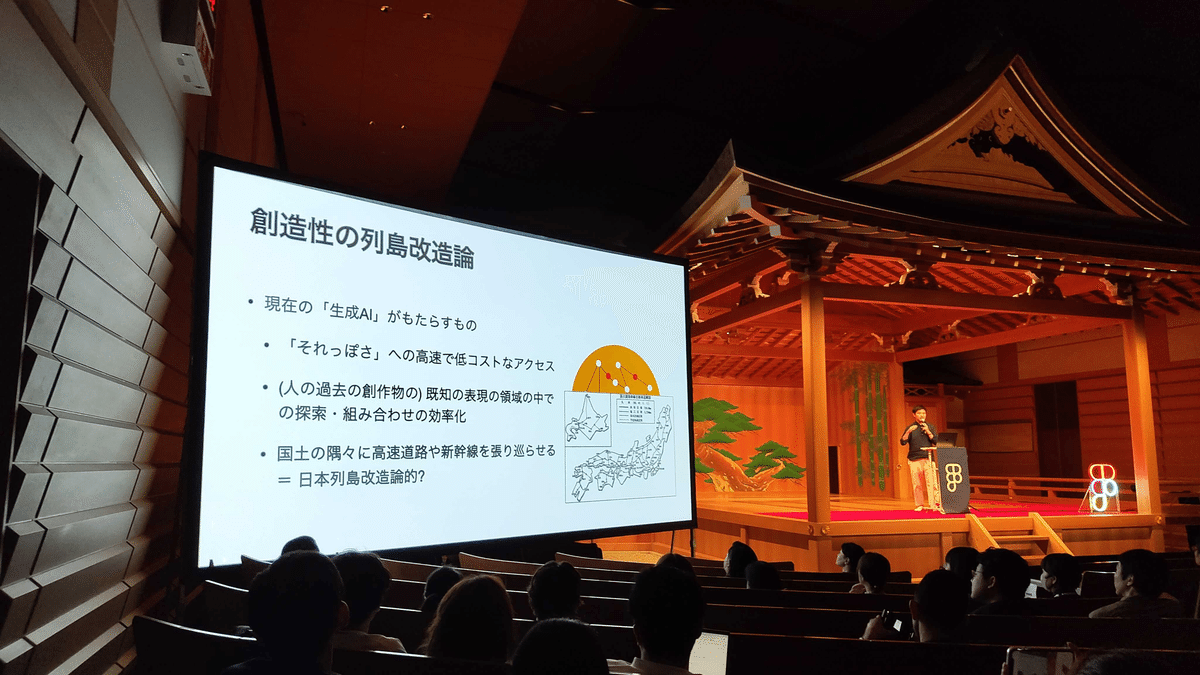

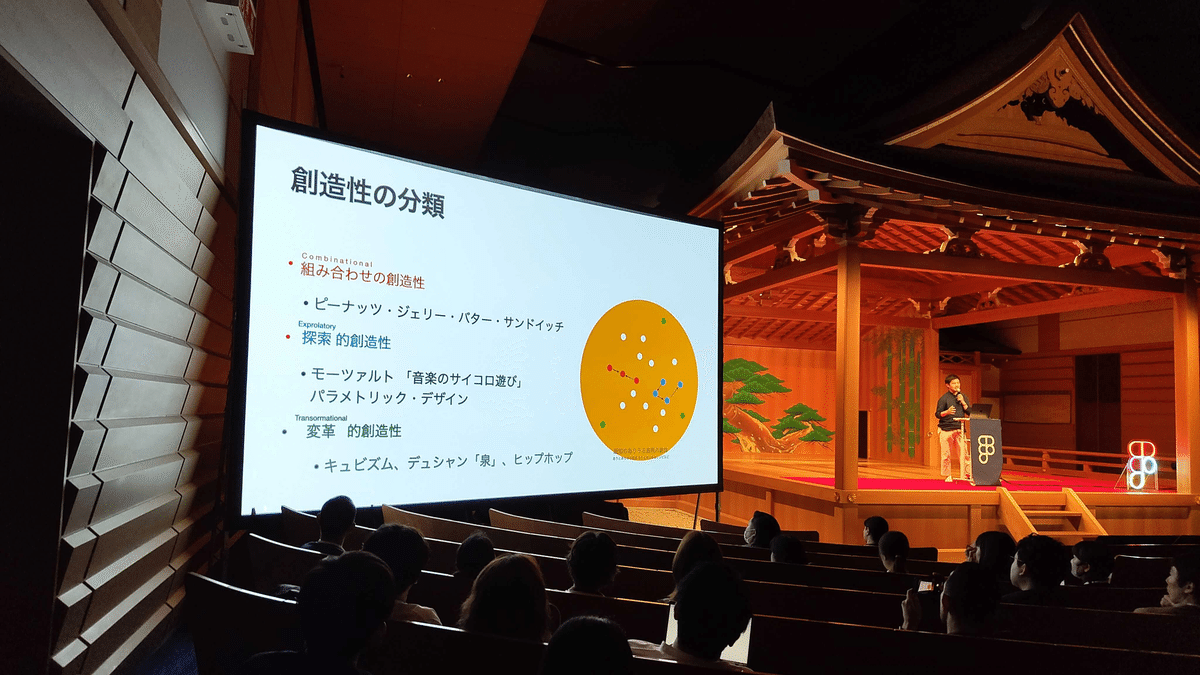

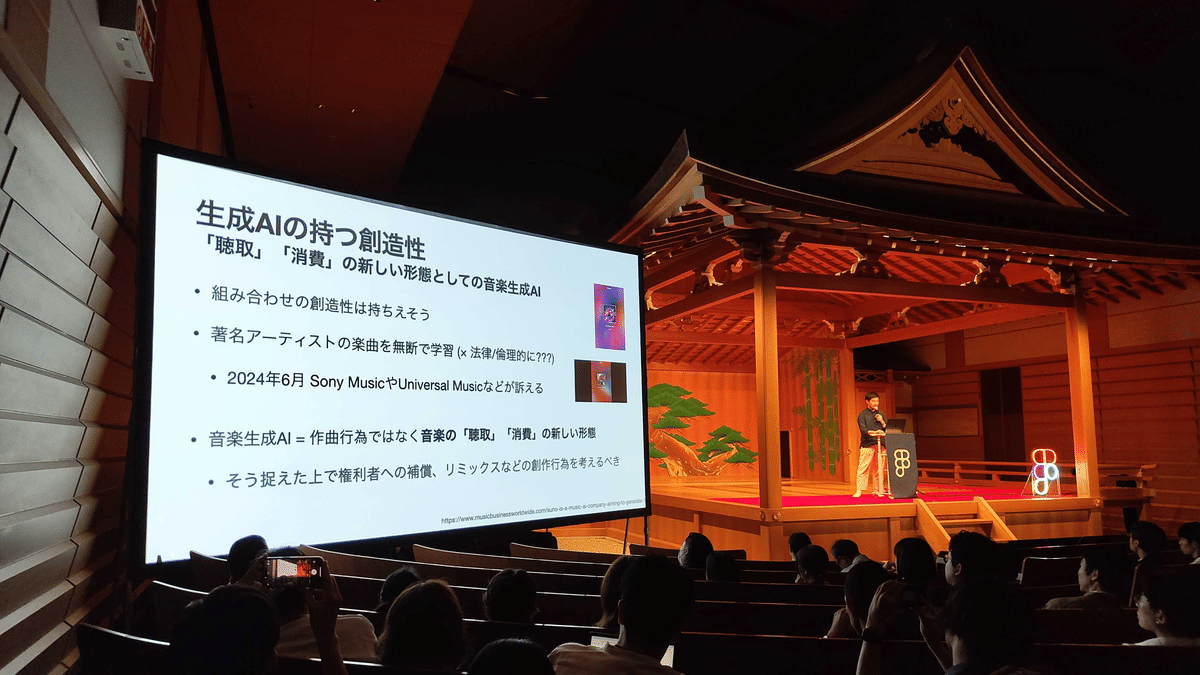

生成AIが再定義する創作と創造性

続いてのセッションはDJやアーティストのバックグラウンドを持つQosmoの徳井 直生さんによる「Innovation & AI」をテーマとした「生成AIが再定義する創作と創造性」というセッション。

冒頭で生成AIで生成した楽曲を紹介しながら、生成AIは「それっぽさ」への高速で低コストなアクセスをもたらすので、「すべての人をDJにする」と紹介されていました。

かつて自分もDJをやっていたことがあり、DJとデザイナーという職業は「再現や解釈によって印象を作り上げていく」という点で似ていると感じていたので、デザイナーが生成AIを手にしたことで、その行為を加速していくと言い換えると、とても腹落ち感がありました。

まとめ

今回のイベントに参加して、あらためて2024年のデザインシステムについて確認することができたし、デザイナーが今後付き合っていくことになる生成AIの解釈の仕方が広がりました。また、弊社スマートバンクのバリュー「Think N1」に対する自分の中の解釈も拡大し、まさにChanging Perspectiveといったイベントだったなと感じました。

余談ですが、Figmaの新しい生成AIの機能もさっそく試してみました!(すごい)

#Config2024 で発表されたUI3やっときた!早速弊社の家計簿プリカB/43 (https://t.co/I4Jr9SecCq) 的なものをAIにデザインしてもらった🐶 pic.twitter.com/vt4WdUjqEA

— putchom (@putchom) June 28, 2024

気付きをいただけた登壇者の皆様はもちろん、すばらしいイベントを開催してくださったFigmaの皆さんありがとうございました!

それでは!

採用情報

スマートバンクではプロダクトデザイナーやコミュニケーションデザイナーを積極採用中です。デザインシステムを用いて、Think N1を大事にしながら生成AIでバーンとやっていきたい方を大募集しています!!!!(?)