リーダーが直面する「民主主義」と「全体主義」

「メンバーの主体性に任せて、活躍の場を提供したい。私が何も言わなくても、みんなでどんどん進めて、成果を出してほしい。それが素晴しい組織だ。」

そんな理想を抱きながらも、現実的には、

こうやれば上手くいくことが分かっている、だからその通りに動いてほしい。

と期待して、

…でも、それを口に出してしまうと部下の主体性が育たない。

だから、ぐっと我慢。

かといって、任せてみていると、仕事の進みが遅くクオリティーも低い。

イライラがつのる。ついに限界に達して、ダメ出し。

あーだこーだと指示してしまう。

するとみんな、「分かりました」となって、こちらの言った通りに動く。

結局部下はいつまでも指示待ちの状態で、私の仕事は増えていく。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コーチさせていただく管理職やエグゼクティブから、同様の悩みをよく伺います。

あるいは、エグゼクティブコーチを探しているという人事の方が、360度アセスメント結果を手に、「○○さん、どうも優しすぎてね…もうちょっと踏み込んで、厳しいことをはっきりと言えるようになっていただきたいんですよ」と新任役員の課題をつぶやかれるのにも、何度か出合ったことがあります。

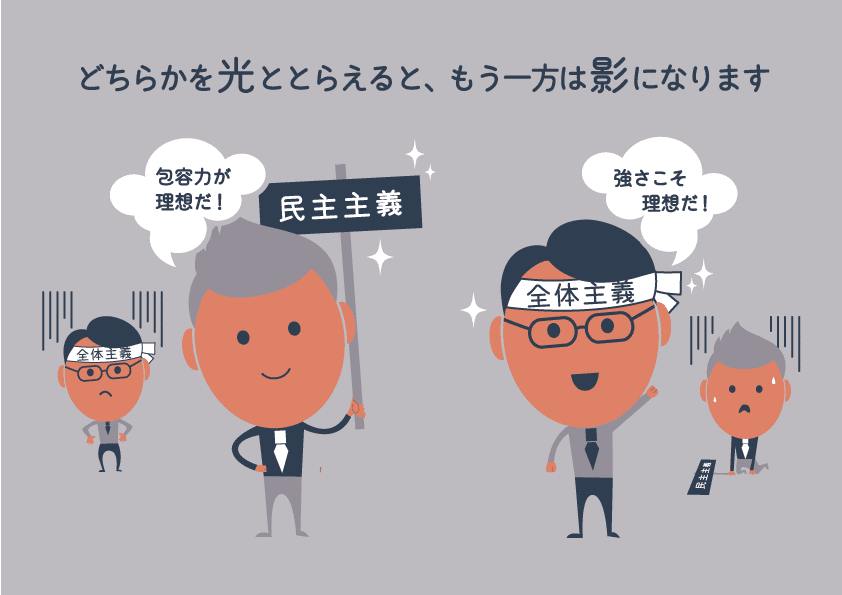

リーダーとして、民主主義的に部下に任せて口を出さないか、それとも全体主義的に自らの強い牽引力で引っ張るか

どちらかと言えば前者が得意な方もいれば、後者が得意な方もいます。しかし、どちらにも共通しているのが、自分の得意なスタイルだけではダメだとわかっていて(あるいは周囲からそう指摘されていて)、だから逆のスタイルを開発しようと苦慮しつつ、なかなかうまくいかないということ。

民主主義的な包容力を理想(光)と思えば、全体主義的にふるまってしまう自分は悪(影)になり、全体主義的な強さを理想(光)と思えば、民主主義的なやり方しかできない自分は悪(影)になります。

この理想と現実のはざまで起こる葛藤とストレスは、非常に大きなものです。

かくいう私も、自分の役員時代を振り返ると、全体主義でノリノリの自分に気づかず、ひどく部下を傷つけていたことが後からわかって後悔したり、メンバーにまるっとゆだねて応援隊長になってみたものの、思うような結果が出なかったと落ち込むメンバーの様子をみて、自分の結果へのこだわりが甘かったと反省したりしていました。

結局、民主主義も全体主義も、どちらも自分の中にあって、それぞれを代表するパーソナリティ同士がぶつかり合っていたのだということが、いまは理解できるようになりました。

そして、私は最近、別の視点からこの状態を眺めるようになりました。

ここから先は

¥ 150

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?