【東京ひとり散歩】東京メトロ丸ノ内線を歩く(駅名地名の由来とかも調べてみた)

2025年1月12日(日)

1月11日土曜は仕事をしていたので私は三連休ではなく二連休。子供達は兄弟で遊んでいて母の散歩には付き合ってくれない。そして基本的にインドア派。人が多いところにも行きたくタイプ。散歩は暑くなったら厳しい。冬のうちにいっぱい歩きたい。よし。歩こう。

山手線一周をしてみて、駅が関所みたいでメリハリを持ち歩ける気がした。

路線を決めて最初から最後まで歩く、いろんな路線でやってみたい。家のことを考えると、朝出発して夕方に帰宅できるところ。そうなると23区内で完結している路線が良い。

それならばと、東京メトロと都営地下鉄の路線をプリントして見比べて、第一弾(山手線を第一弾とすると第二弾)は丸の内線に決めた。

自宅〜スタート、ゴール〜自宅は公共交通機関を使う。今日は大相撲初場所初日。時間が限られている。

駅ナンバリングが逆からになるけど、タイムスケジュール的に池袋からスタート。

M25のはずなのだが改札外の表示には書いていない。改札内には書いていたのかもしれない。

いけふくろうが昔は地上にいた気がしたけど、設置当初から地下だったみたい。他のフクロウ像と混同して記憶していたようだ。

にしても、いけふくろう、こんなポップでキュートな感じだっけ?寒いから冬仕様?

東京地下鉄散歩第一段。始まりの記事。

歩いたということを記録するだけでも良いのだけど、ここ最近学びが足りない。学んだ側から忘れているから学んだこと自体も忘れているような気もする。それならば学びの備忘録がてら記録しよう。

学びは本来楽しいものだから、好きなことを学びにしたい。好きなことは何かと考えてみた。名前の由来を知るのが好きだ。駅名地名の由来を調べながら書いてみよう。

なお、インターネット調べの情報なので、真偽の程は不明。

では早速、池袋駅の名前の由来、が見付からない。

ということで、その際は地名の由来を調べる。

諸説あるようだけど有力な説は、盆地状の窪地にかつてはたくさん池があったが近代化で池がなくなり、最後まで池跡としてあったのが池袋ゆかりの池の「丸池」別名「袋池」で、それが由来というもの。なぜ袋池じゃなく池袋にしたのだろう。戦国時代の古文書に池袋との記載があったらしいので、その頃に一昔前の業界用語的な言葉をひっくり返すみたいな流行りがあったのか。(多分ないだろう。)

ちなみに、池袋駅、丸ノ内線の開業は1954年。現在の丸ノ内線ホームの開業は1960年。

池袋駅自体は日本鉄道(現在のJR)が1902年(明治35年)に池袋信号所開設、1903年(明治36年)に信号所が駅に昇格して池袋駅開業。その後に他の鉄道会社も乗り入れたみたい。

山手線散歩はペースが分からず途中の景色に目を向ける余裕がなかったけど、今回は周りも見ながら散歩を楽しむ。

途中都電の線路を跨ぐ。都電もちょこっと散歩にちょうど良い距離だから近々歩きたい。子供達、都電の距離だったら付き合ってくれるかな。(多分拒否される。)

新大塚は子供達が2人とも少しお世話になった都立大塚病院があるので、ちょっと懐かしい。

新大塚駅はJR山手線の大塚駅の後にできたから「新」大塚となったようだ。

当初はJRの大塚駅の真下を通したかったけど大塚駅が低地のため当時の技術で地下鉄を通すのが難しく高台に設置した。(山手線は本来は高台に設置したかったらしい。設置したい場所がそれぞれ今の場所と逆だった?)

新大塚駅の場所には1971年まで都電の大塚辻町停留所があった。

大塚は大きな塚があったからということらしいが、塚の詳細まで調べるのは、まだ2駅目で先が長いのでやめておこう。

都立大塚病院の隣にある大塚公園、病院の行き帰りに入り口しか見えてなくて小さい公園だと思っていたら、今回通り抜けてみて、大きい公園だと知った。病院に来るときは公園で遊べる体調ではなかったから来たことがなかったけど、この広さは子供達にとても魅力的。

町名案内に大塚の由来は書いていなかった。

茗荷谷、ミョウガ好きとしては食欲をそそる響き。ミョウガ畑が広がっていたことに由来する地名。畑はなくなったけど、地下茎が見付かって2011年に復活を果たしたらしい。茗荷谷のミョウガ、食べたいな。ミョウガ好きなのに栽培方法とか知らないな。今度調べてみよう。

茗荷谷駅は、計画時の仮称は隣の清水谷町にちなんで「清水谷駅」だったみたい。所在地の茗荷谷駅にちなむべく、地域住民や1901年に茗荷谷に新校舎を完成させた拓殖大学が陳情を行い、小石川車両基地建設のために埋め立てた茗荷谷を記念する意味もあり茗荷谷駅に決定したとWikipediaにはある。なぜ最初から所在時の駅名を仮称としなかったんだろう?

この道は何回か通ったことあるけど、播磨坂さくら並木の存在を知らなかった。開けた道があることは前から気になっていたけど、今回歩いてみて案内看板を見て桜並木があることを初めて認識した。桜の時期は混むと思うけど来てみたいな。

区立茗台中学校は近代的な立派な建物で一見して学校だと分からなかった。

IENAは何度か来たことのあるパン屋さん。立ち寄ろうか迷ったけど、持ち歩いているとパンが潰れちゃう気がして今回は我慢。

旧町名案内をまた見付けて読んでみる。小石川、単純な由来で面白い。

後楽園駅は、1年前まで頻回に来ていた馴染みの駅だが、同じ出口ばかり利用していたので、この出口が隣の礫川公園と繋がってると知らなかった。公園名も初めて知った。

後楽園駅は後楽園にあるから後楽園駅なんだろう。ということで、後楽園という名前の由来。

光圀公が明の儒学者で日本に亡命していた朱舜水の意見を取り入れ、宋の范仲淹の岳陽楼記中の「士はまさに天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに遅れて楽しむ」から名付けたとのこと。光圀もこれを政治的信条としたらしい。深い。

神田上水石樋の石が春日町の交差点のところにあった。江戸時代に加工されて使われていた石だと思うと不思議な気持ち。綺麗にカットされている。石垣の石も、どうやって加工していたんだろう。ミョウガの栽培方法に加えて調べたいことが増えた。

そして後楽園のあたりからでも見えるスカイツリー。でっかいなぁ。

手前に都営大江戸線の本郷三丁目の駅があって、一旦間違えて丸ノ内線の駅をスルーした。

どちらも赤いし。間違える人、私以外にもいそうだな。

駅の所在地は本郷2丁目だけど、本郷通りと春日通りが交わる本郷三丁目交差点の近くに位置しているから本郷三丁目という駅名になったとのこと。

順天堂と医科歯科(東京科学大)、競うように建物が高くなっていっている気がする。

どちらも色々とお世話になっている病院。

御茶ノ水駅、本郷三丁目から思ったよりも近かった。

本郷に東大も日本医大もあるし、大学病院密集地帯。

御茶ノ水駅は御茶ノ水にあるからだろう。お茶の水の地名の由来、意外と知らない。

現在は文京区向丘に移転した高林寺の湧き水を、徳川秀忠の茶の湯用に献上したことが御茶ノ水の由来。御茶ノ水駅前の交番横の碑文に記されているとのことなので、次に通りかかったら碑文を探してみよう。

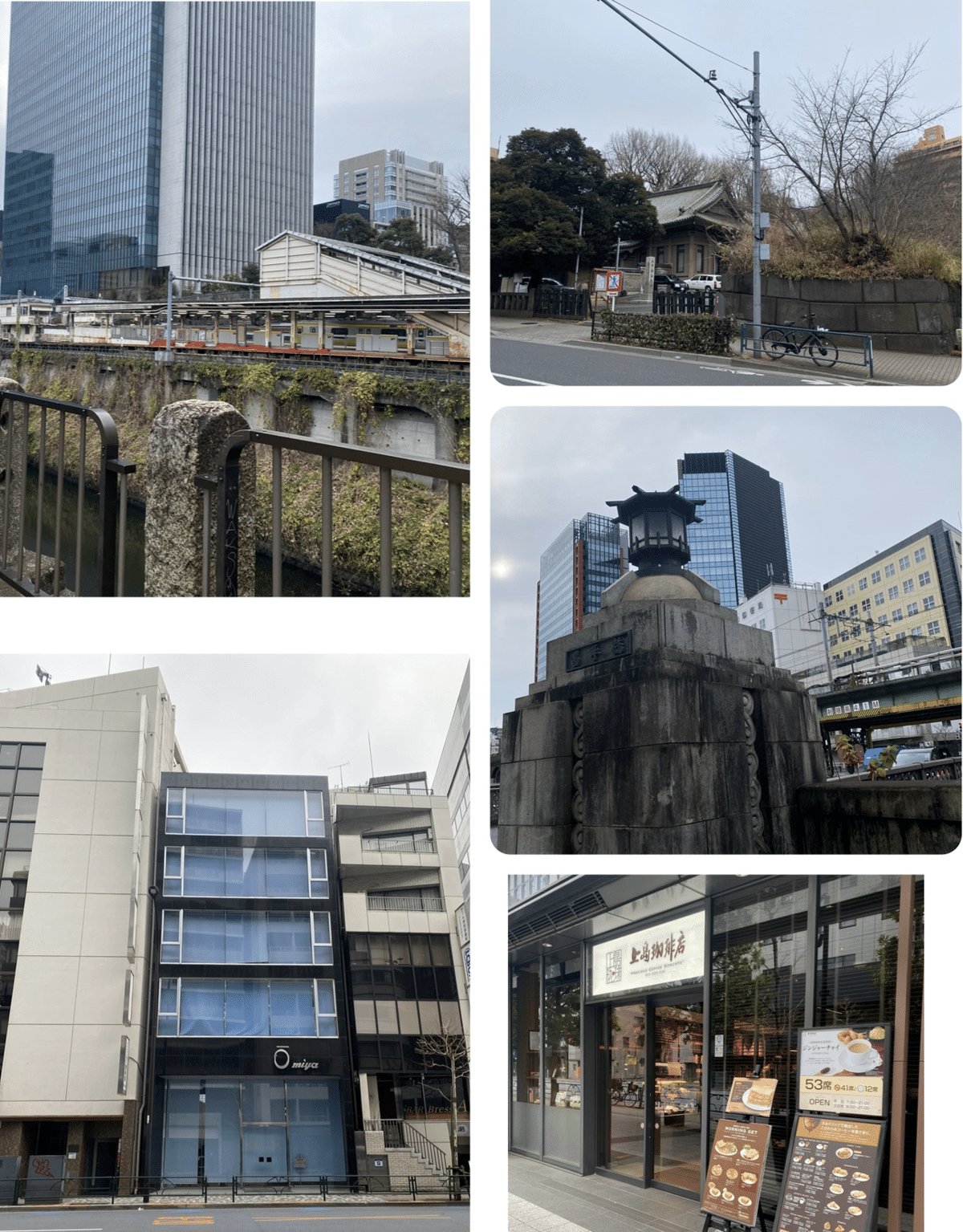

この辺りも好きなエリア。JR御茶ノ水駅のあたりの線路や川や建物が調和してるようなしてないような感じも好き。

湯島聖堂は一度次男と一緒に病院帰りに散歩した。関東大震災で焼失したから現在の建物は昭和10年に再建されたもの、と思っていたら入徳門は江戸時代の1704年(宝永元年)建造のものだった。現存しているのすごい。

昌平橋も歴史のある橋。現在の橋は1923年(大正12年)4月に架け替えられたもので、その5ヶ月後の9月1日に関東大震災に遭遇したけど目立つ被害はなかったらしい。強い。

近江屋洋菓子店は1884年明治17年創業の歴史ある洋菓子店。一度行き、また行きたいと思っているのだけど、なかなか行けていない。散歩とは別に開店しているときに買いにこよう。

ここの上島珈琲店は、1年ちょっと前に長男が模試を受けている間にお茶したなぁ。懐かしい。

駅名が違うけど出口は同じ。乗り換えの時に混乱する。

淡路町の地名は、鈴木淡路守の屋敷があったことに由来する。

淡路守、淡路島を守る役職だと思っていたのだけど、江戸時代はそういうわけではないのかな?淡路国のWikipediaの人物一覧に鈴木が載っていない。分からん。

なぜ鎌倉橋なのか気になっていたら、なぜ鎌倉河岸と呼ばれたかの由来が書いてあった。鎌倉からの石材がここの河岸で陸揚げされたから。なるほど。鎌倉のあたり、切り通しとかあるということは石もたくさんあったのかな。

緊急交通路の看板のなまずは緊張感が薄れる気がするけど、緊張感が高まるイラストを常設するのは問題なんだろう。緊急時もこれはこれで癒しになって良いのかもしれない。

大手町駅の出口もたくさんある。路線もたくさんある。三田線がやたら離れていて一駅分くらい歩く気がする。同じ駅を歩いているのか不安になる。

大手町は大手門(江戸城正門)の前だから大手町。全国に大手町はたくさんある。それぞれの城の門の前にある町が大手町になったんだろう。

前から気になっていた赤いモニュメント。説明文を読んだ上でトロイ戦争についても調べてたけど、どのあたりがトロイ戦争をうたった叙事詩を現しているのか、正直よく分からなかった。芸術は難しい。だからこそ面白いとも思う。

東京駅に差し掛かったところで、大手町までの道を尋ねられた。さっき通ってきたばかり。スムーズにお伝えできて良かった。初めて散歩が役に立った。

東京駅の駅名由来は、皇居の正面に位置していて、駅には皇室専用の出入り口があり、国の中心的な駅としての意味から名付けられたようだ。

1914年にハブとして役割で開業。意外と新しい。のかな?日本初の鉄道の開業が1872年(明治5年)に新橋横浜間だから、そこから42年後。

二十歳の時に密航留学でロンドンに行き近代技術を学んだらしい。密航で留学、とは??

その時の技術が日本の鉄道に活かされるとは。志が高いと密航も文明の発展に役立つのだな。

はとバスツアーに何度か参加してるけど、黄色いバスの所謂はとバスは未乗車。いつか乗りたいと思っているが、土日祝日は黄色のバスは都内観光だけだったかな?

オープントップのはとバスはカラフルだった。これも乗りたい。

次の銀座を目指してスタスタ歩き有楽町通過。その先のメトロの駅が銀座だと思っていたら銀座一丁目。

銀座が見付からない。銀座一丁目と有楽町しか見当たらない。

銀座駅の案内を見付けたが辿り着かない。なぜだ。

案内を辿り丸ノ内線銀座駅の改札まで来て銀座駅の位置を確認。地上のどこなのかは、さっぱり分からない。地下に潜ったついでにトイレ。大きい駅は改札外にトイレがあって助かる。そしてトイレが綺麗。

地上に出て駅名撮影。

苦手な駅は新宿渋谷池袋だと思っていたけど、銀座も分からん。予想所要時間11分のところ36分かかった。

銀座駅は銀座にあるから。銀座の由来は銀貨の鋳造所があったから、というのは、1年以上前にひとり散歩で行った貨幣博物館で知った。ちょっと掘って詳細を学ぼう。

1612年(慶長17年)に、江戸幕府が駿府の銀貨鋳造所を、当時は新両替町だった地に移転したことで銀座町と呼ばれるようになった。が、1800年(寛政12年)に座人による不祥事で銀貨鋳造所の銀座は蛎殻町に移転されたけど、地名として銀座は定着していた、とのこと。

不祥事ってどんな?と調べてみたが、不祥事の内容には辿り着かなかった。不祥事で移転ということは、その土地の何かと癒着して悪事を働いたんだろうか。近場での移転みたいだけど。移転して不祥事は解消したのかしら。

泰明小学校を通過し、入り待ちをしていると思われる宝塚ファンの皆様の横を通り過ぎ、若い頃に若気の至りでたまに泊まっていた帝国ホテルを通過。あの頃は後先考えずに散財していたな。貯めておいたら今頃は少しは楽だったかもしれない。まぁ楽しかったけど。

日比谷公園は通り抜けたことはあるけど、ゆっくり歩いたことはなかった。今回も通り抜けに近いけれど、あれこれ見て歩いたら面白い。噴水は一番出ている瞬間は撮れず。日比谷公会堂は再整備のため使用休止中かと思ったけど、再整備を行う事業者公募の応募がなくて使用延長しているようだ。どういうことだ。再整備しなくても使える状態ではあるのか?

日曜日の霞ヶ関。人がいない。

霞ヶ関の名の由来。

日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所から雲霞を隔てた遠方を望むことができたことから、その関所を霞ヶ関と名付けたらしい。古代からの名前なのか。歴史ある地名。昔から見晴らしが良い場所なのね。役人の街を霞ヶ関にした理由、分かる気もする。役人は見渡せておけないとだな。政治家も然り。高いところは災害時に強いから国の中枢部を置くという理由からかもしれないが。

霞ヶ関、利用する人が多いからか、出口がたくさんある。パッと見て6個は見えるところにある。そして国会議事堂が見えてくると、なんかテンション上がる。

警備が物々しくて、何もやましいことはないのだけど妙な緊張感。

国会議事堂前駅は、国会議事堂の前にあるから。その名の通り。

国会議事堂は、1920年着工、1936年11月7日竣工らしい。着工してから竣工までが長い。着工後、1923年の関東大震災では無事だったが、火の不始末で1925年に仮議事堂が消失したり完成直前に二・二六事件があったりと、色々あったようだ。

国会議事堂駅と国会議事堂をうまく写真に収めたかったけど難しかった。警備の方の目線もあり、あんまり写真を撮っていると怪しまれるかな、なんて思ったらウロウロ出来ず。

首相官邸前の警備はさらに厳重。首相官邸横の道は歩行者は通れたけど、これまた緊張。

日枝神社、まだ参拝したことがない。

下の写真の黒いところ、人がやたらと滑らかな動きで移動していた。エスカレーターがあるっぽい。気になる。今度行ってみよう。

赤坂見附駅。意外と降りたことがないかもしれない。

コロナ禍以降ほぼ参加してないけど都市センターホテルで何かしらあるときは、南北線沿線に住んでいたので永田町から行っていた。永田町駅と赤坂見附駅は近い。銀座と同じく、この辺りも駅が集まっている。

赤坂見附の地名は、かつて存在した赤坂見附という名前の江戸城の城門に由来する。見附は城の外郭に設置された見張り付きの城門で、江戸城には36の見附があったとされている。

赤坂見附から四ツ谷までは弁慶堀沿いを右手に歩き、そのご赤坂御用地を左手に歩く。

弁慶堀にはボートで釣りしている人たちがちらほら。弁慶橋ボート場は歴史のあるボート場みたい。1948年(昭和23年)にオープン。77年前か。愛されているボート城。岸釣りは禁止されているようで、岸から見えるところに「濠内の釣り禁止」という感じの看板があった。ボート城は堂々と営業しているので、岸釣り禁止を知らせるための看板。

四ツ谷駅の丸ノ内線が地上を走るところは、車内からも外から見るのも、なんか好き。

四ツ谷駅はJRも丸ノ内線も南北線も通るので人通りが切れることがない。四ツ谷駅から四谷三丁目まで、結構歩きやすくて好きな通り。

四ツ谷の地名の由来は、

茗荷谷、千駄ヶ谷、大上谷(代々木付近)、千日谷(信濃町付近)の、「四つの谷」から派生して四谷の地名になったという説と、

商いを営み旅人の休憩所にもなっていた染物屋の梅屋、造り酒屋の保久屋、茶屋、布屋の「四ツ屋」を由来とする説とがあるらしい。どちらか分からないのもロマンがあるな。

四谷三丁目駅の出口は交差点を囲むように4箇所。この出口の後ろに見えているのは四谷消防署。

四谷三丁目にあるから四谷三丁目駅。シンプル。

ここで一旦、お昼休憩。

消防博物館、子供達が小さい時に2回来た。息子達は、はたらく車や電車にハマることなく大きくなった。思い出してみれば消防博物館も一番テンションが上がっていたのは私だったような気もする。

お昼ご飯はラーメン。自家製チャーシューと自家製煮卵と自家製メンマ、とても美味しかった。ごちそうさまでした。

汗ばむほどの運動はしていないけど、塩分と炭水化物と油が沁みる。嬉しい。

一旦、四谷三丁目駅に戻り、再スタート。

YATSUDOKIの下にシャトレーゼと書いてある。シャトレーゼなの?調べたところ、シャトレーゼのプレミアムラインらしい。機会があったら買いに来よう。色んなところに店舗があるようだ。

ドコモタワーとモード学園が見えてくると、新宿に近付いてるなぁと思う。私的にはこの2つが新宿のシンボル的存在だと思っている。

ドコモタワーは2000年竣工。モード学園コクーンタワーは2008年竣工。

あれ?思ったより新しい。自分が高校生くらいからあると思っていた。

新宿御苑はこれまで2回行ったことある気がする。子供が生まれる前の昔々と子供が小さい時の2回。

新宿御苑は、元は信濃高遠藩内藤家の下屋敷のあった敷地。1879年(明治12年)に新宿植物御苑が開設されて宮内庁管理となり、1906年に新宿御苑が開園。歴史が長い。

そして今日も世界堂へ。次男の油彩筆の買い足しと私の蛍光ペンの買い足し。23区の地図帳を買ったので、歩いた道をチェックしていこうかと。すでに年末の記憶が薄れてきているからチェック出来ないかもしれない。年末年始に同じ道を繰り返し通ったりしたので、いつどのルートで歩いたか記憶が混ざってもいる。

にしても世界堂、頻回に行っているからメンバーズカードを作った方が良いかもしれない。(2年前作って紛失。)

ここからの道は歩行者天国になっていたからか、歩行者天国じゃない時よりも車がやや渋滞していた。

世界堂に寄っていたので新宿御苑駅から30分かかっている。実際は6分で駅間は歩ける。

新宿三丁目駅は、1959年(昭和34年)に丸ノ内線の駅として新宿三丁目に開業したので新宿三丁目駅。都営新宿線は1980年に開業。それも新宿三丁目。2008年に開業した副都心線の新宿三丁目駅は新宿五丁目。銀座の駅が密集しているところみたいに駅名変えて新しくは作らなかったんだなぁ。

伊勢丹新宿店、重厚でもありキラキラもしていて都内のデパートとして低層な造りが、他のデパートと私的に一線を画する。食品売り場をまわるだけでも楽しいのだが、いつ行っても混んでいる。ここの景気はいつでも良い。自分の経済状況を冷静に考えると、ひと回りだけして何も買わずに帰ることもしばしば。うーん、世知辛い。

新宿駅の出口はたくさんあるけど、丸ノ内線しか書かれていない出口を発見。紀伊國屋書店のビルに出口があるのかな?

調べてみたところ、B7出口が紀伊國屋書店につながっているみたい。

各駅の出口に何があるか、自分の足で見に行くのも楽しそう。

新宿駅は、というか新宿は、宿場町「内藤新宿」に由来する。五街道の一つの甲州街道最初の宿場町は当初は高井戸宿。起点の日本橋から4里(16km)と遠く、幕府は譜代大名の内藤氏の下屋敷の一部に新たに宿場を設置した。新しい宿場だから新宿。なるほど。内藤氏の下屋敷の土地、宿場も設置するし庭園にもなるし、めちゃめちゃ広いな。

新宿駅は、1885年(明治18年)の開業時は東京街外れにあったから駅利用者数は1日50人程度だったが、関東大震災をきっかけに駅利用者数が急増した、とある。武蔵野や多摩地域が住宅地として注目されて利用者が増えたということのようだ。今では1日あたり平均乗降者数は約300万人で、世界最多の駅利用者数としてギネス記録に認定されている。乗降客数ランキングは8位まで日本の駅が占めている。

スタジオアルタは学生時代に笑っていいともを観ていた世代としては懐かしい。高校の時に先輩とあぶない刑事の映画を見にいこうとアルタ前で待ち合わせしたら、先輩は南口で迷ってタクシーで来てびっくりした思い出。mixiで知り合った人と待ち合わせしたのもアルタ前だった。懐かしい。

末広がりな形のビルは損保ジャパンのビル。特徴的な形。開業は1976年。Wikipediaによると、損保ジャパンの前身の安田火災海上社長の三好武夫氏が、アメリカの超高層ビルを視察しまくり、シカゴの末広がりの形のビルに強い印象を受けてデザインされたとのこと。このエピソード、ものすごく力強いエネルギーに溢れているな。熱い。小学生か中学生か高校生だったか記憶が定かではないが、母とここにゴッホのひまわりを観にきて、帰りに天ぷら屋さんでアイスクリームの天ぷらを食べた思い出。ひまわりを肉眼で観た印象は残っていないけどアイスクリームの天ぷらのインパクトは覚えている。子供の頃から花より団子のタイプ。

西新宿の出口も地上だったり地下だったりと離れて複数あるので、出るところを間違えたら迷子になりそう。

西新宿は、西新宿地区の再開発に伴い新設された1996年(平成8年)開業の駅。1992年(平成4年)の着工時の仮称駅名は、営団西新宿、だった。新宿から中野坂上の間がやや長いから、建設当時から新駅設置を考慮した構造としていたみたい。最初から駅数を増やすより、実際に再開発で必要性が増してから設置する方が、何かと都合が良かったんだろう。

ちなみに「西新宿」は1970年に住居表示が実施されてからの名称で、それまではこの辺りの大半は「角筈」だった。

新宿区と中野区の境の神田川にかかる淀橋。鳩が集まっている。冬だから空気を含んでみんなちょっと膨らんでいる。

高校生の時、橋を作りたいと思って土木工学に進む道も考えてたこともあったなぁ。でも私がしたかったことは、構造よりもデザインの方だった気がする。

いずれにしろ、橋は好きなので、区ごとに橋を全部まわるのも楽しそうだ。川沿いをひたすら歩くのも楽しそう。距離的に自転車の方が良いかな。

考えてみたら、川に沿って進むのは昔から結構好き。大学時代に四万十川を上流にむかってドライブしたら、舗装されていない道路に入り込んだ上に狭い道で行き止まりになりバックでしか戻れなくなったのも、今となっては良い思い出。

支線との分岐の中野坂上駅。

中野坂上は、中野坂の上にあるから中野坂上。中野は武蔵野の中央にあるから「中野」と呼ばれるようになった。中野の主要な坂だから中野坂。中野坂の下は中野坂下。

以前に中野坂上駅駅で途中下車してご飯を食べたことがあった。地下から地上に出た時は新宿っぽいと思ったのだけど、新宿を経てから中野坂上に来てみたら雰囲気は新宿とは変わる。

ここから支線を進む。

中野新橋の商店街には力士のシルエットがある。1982年に藤島部屋が創設されて以来、合併して二子山部屋、貴乃花が継承して貴乃花部屋と、2016年までの35年間、相撲部屋のある街だったからかな?

道の途中にあるコインランドリーの看板がレトロで可愛い。

地下からは丸ノ内線が走っている音が聞こえてきて、線路上を歩いていることを実感。この音は、地下鉄路線散歩中、今後もちょくちょく耳にする。

朱が鮮やかな中野新橋は、以前は「新橋」という名前だったようだが、2011年の架け替えに合わせて「中野新橋」に変更されたらしい。

中野新橋商店街の途中に駅がある。支線のナンバリングにはbが付くのか。

中野新橋駅の開業は1961年。駅北側の上の写真の橋が「新橋」というのが駅名の由来とのことだが、新橋駅と同じ名称になってしまうので中野をつけて「中野新橋」にしたようだ。

橋名にちなみつつ駅名が付けられ、駅名にちなんで橋名が改名されたということか。こんなパターンもあるんだなぁ。

多分、京王バスの車庫的な場所。バスが洗車機で洗車されている光景を初めて見た。

洗車されている車の車内からモップがぐるぐるして洗剤があわあわしているのを見るのが子供の時に好きだった。恐怖感とワクワク感が同時にくるような、アトラクション的な高揚感。

出口は1箇所。Wikipedia情報によると乗降人員は2023年の時点で1日18372人で、東京メトロ全駅130駅中126位らしい。それを知ると、127位以下がどこの駅なのか気になる。最下位が南北線の西ヶ原駅ということは、割と頻繁に使う駅だから知っている。

調べてみたところ、127位 稲荷町(銀座線)、128位 志茂(南北線)、129位 桜田門(有楽町線)、だそう。南北線が128位と130位にランクイン。でも南北線、朝の通勤時間帯は物理的に骨が折れるかもと危機感を感じるくらい混んでたぞ。埼玉高速鉄道からの乗客数は多かったのかな。

駅名は、富士山を望む高台に位置する中野富士見町に由来するようだが、駅があるのは弥生町。はて。

調べたところ1967年6月1日に住居表示が実施され、富士見町が弥生町5丁目になったようだ。駅が出来たのは1961年。その時は富士見町だったから中野富士見町駅なのか。中野を付けたのは富士見町駅がすでに他にあったからかな、と思って調べてみた。

富士見町と付く駅は3つ。湘南モノレールの富士見町駅は1970年開業。米子にあるJR西日本の富士見町駅は1987年開業。中野富士見町駅が先にできている。うーん。町名が富士見町じゃなくて中野富士見町だったのだろうか。それとも中野坂上と中野新橋に倣って中野を付けたのか。中野区の図書館に行けば参考になる資料があるかもしれない。

富士見橋と名のつく橋は全国にいくつもある。富士山が見える橋を富士見橋と名づけたんだろう。香川や大分や青森にもあるから、日本最高峰の所謂富士山に限らず各地の富士が見えることに因んだ命名だろうか。

ここからしばらく川沿いを歩く。線路もしばらく川に沿っているので、ほぼ線路上を歩いている。

水の生き物、魚、鳥、虫のシルエットのモチーフが配されていて楽しい。生き物の学びにもなりそう。

中野車両基地(中野検車区)の脇を通る。鉄道好きじゃなくても鉄道車両が集まっているのを見るとワクワクする。丸ノ内線の赤い車両は東京の地下鉄の中でも好きなので、一人でニヤニヤ眺めながら歩く。

逆側の歩道を歩いていたので、この出口を目にしつつ歩いている側にも出口あるかなと先の交差点まで歩いて見回したけど、なかった。方南町駅を使っている同僚に後日聞いたら交差点の(歩いてきた方向から見て)あちら側にもう2つあると言っていた。見逃した。道路を渡り、支線側の終着駅の表示を撮影。

方南町の由来、昔の和田村(杉並村)から南に向かった方という説、江戸幕府の鷹場を持つ野方領の南端という説、と複数の説があるけど詳細は不明とのこと。

歩いて中野坂上に戻るか荻窪に向かうか迷ったけど、繰り返しになるが今日は大相撲初場所初日。写真を撮りながらのんびり歩いていたら意外と時間がかかっている。せめて結びの一番には間に合うように帰宅したい。

ということで、中野坂上まで丸ノ内線に乗って戻る。

中野坂上駅に戻り、本線を歩く。

中野新橋入口の交差点を、今度はまっすぐ進む。支線はここを左に曲がった。

この辺りの商店街が、中野っぽい。

新中野駅、先に中野駅があったから新中野になったのかと思ったけど、どうやらなんだか色々揉めて当初南中野駅だった予定から位置が新宿寄りにずれ、当時の運輸大臣の河野一郎が駅の位置と名前を決定したとのこと。なぜ新中野という名前にしたかは分からなかった。

高円寺駅は1922年(大正11年)に開業。1961年(昭和36年)新高円寺駅開業で、その後の1964年(昭和39年)に開業だから、高円寺駅、新高円寺駅より東側だから東高円寺駅、で良いのだろうか。

1964年(昭和39年)9月18日開業。荻窪線(現在の丸ノ内線)の当初の計画では設置予定がなく、1961年に新中野-南阿佐ヶ谷間開業時点では将来需要が増大したら新設できる設計にしていたけど、1963年に都電杉並線が廃止されたことで沿線住民の要望が高まり、1964年の東京オリンピックの前に開業を迎えたらしい。東京オリンピックは10月10日から10月24日まで。体育の日は10月10日。2000年(平成12年)から移動祝日になり2020年(令和2年)からスポーツの日に改称。

ということで、高円寺の地名の由来。

杉並区高円寺南にある1555年開山の曹洞宗のお寺に由来する。元々は小沢村だったそうだが、鷹狩でやってきた徳川家光が雨宿りで高円寺にお世話になり気に入ったため、村の名前を高円寺にしたということ。こんな感じで家光ゆかりの地名が都内各地にあるらしい。そこをまわりつつ家光について学ぶのも面白そう。

東高円寺駅にあった蚕糸の森公園。蚕糸の読みがさんしと今知った。学が足りない。農林水産省の山市試験場跡地につくられた公園。イベントが開催されていたのか、お揃いの衣装を纏った子供達が公園近くに集まっていた。記念碑や桑の木もあるようだから、近くに行ったら立ち寄ってみよう。小4の時にクラスで蚕を飼っていて長期休みに世話してたな。桑の葉を近所からいただき食べさせていたな。可愛かったな。

そして度々地下から聞こえてくる地下鉄の音にニヤつきながら進む。怪しい中年女性である。

高円寺駅より後にできたから新高円寺で良いのかな?由来についての記載が見付からない。新高円寺駅の開業は1961年(昭和36年)11月1日。高円寺の地名の由来は東高円寺で調べた通り。

南阿佐ヶ谷に向かう途中、広い空間に一つだけピンクに光る卓球台があった。株式会社タマス。千鳥の番組で見たところだ。あの卓球台はオブジェ的な存在なのか、実用性も兼ね備えているものなのか。

行列ができているたい焼き屋さんもめっちゃ気になる。あんびえんというたい焼き屋さん。お菓子は和菓子も洋菓子も好き。今日は買わないけど、また来よう。

南阿佐ケ谷駅の出口のところにあるミスドにも行列が出来ていたけど、何かレアなドーナツを販売中?

南阿佐ヶ谷駅も、阿佐ヶ谷駅より南に位置しているから南阿佐ケ谷駅なのかな。

阿佐ヶ谷の地名の由来を調べよう。神田川の支流の桃園川の浅い谷地だったこと由来していて、江戸時代には現在とほぼ同じ位置に阿佐ヶ谷村としてあったとのこと。浅い谷で浅ヶ谷→麻ヶ谷→阿佐ヶ谷となった説があるようだ。葦が川沿いの湿地に生えていて葦ヶ谷と呼ばれたことが由来とする説もあるようだ。

JR荻窪駅が見えてきた。ゴールはすぐそこ。JRは中央線と総武線が乗り入れている。

終着駅の荻窪駅に到着。昼に長めに休憩挟んだからかそんなに疲れてはいない。

荻窪の地名の由来は、旅人がこの辺りに自生していた萩を刈り取り草堂を造り、観音像を安置し荻堂(おぎどう)と名付けたこと+周辺の地形が窪地であったことによる。荻堂のあった場所は慈雲山萩寺光明院というお寺になっている。御本尊の千手観音像が推定1300年代とのことなので、その時の観音像が現存しているのかな。

荻窪の、前々から気になっていたパン屋さんでお買い物して帰宅。私は手前のチョコレートと(多分)マカダミアナッツのパンと、奥のキャロットケーキをいただいた。どちらも大変おいしかった。家族はチョコチップパン、チリやハラペーニョの辛い系のパンを食べて、それぞれ絶賛していたので、荻窪方面に行く時には再訪しよう。

少々寄り道込みで、

35.5km

49972歩

でした。

帰宅して大相撲は残り3番はテレビ観戦できた。

記事を書く方が時間がかかった気もするけど、新しいことを知るのは楽しい。役立つかというと役立たないだろうが、そういう学びも楽しい。興味があり義務感がないから楽しいのかもしれない。

今回、都内地下鉄第1弾を書いて、今後やってみたいことがいくつか出てきたから書き出しておこう。

⚪︎橋めぐり(区毎や川毎に)

⚪︎川沿い歩きor自転車(上流は坂道が大変そう)

⚪︎地名の由来となった史跡めぐり

⚪︎家光にちなんだ地名めぐり

⚪︎地下鉄の出口が複数あるところは、それぞれがどんな感じか実際に見たい(駅毎、路線毎に。雰囲気やお店とか。)

⚪︎神社めぐり(区毎や路線毎に)

(調べたいこと)

⚪︎ミョウガの栽培方法

⚪︎近代より前の、石の加工技術について

さて、翌日歩いた浅草線も忘れる前に書かないとだ。

丸ノ内線より駅数が少ないから、早く書き終わる、はず。