信頼の礎 私心無き「感謝」の表現伝達

💕感謝の心を伝える大切さ

一昨年東京2020オリンピックの無観客

の会場で一番多く聞かれた言葉は、

同じ意味ですが「感謝しています」

と「ありがとう」の言葉でした。

多くのアスリート達は、感謝の持つ

エネルギーの大きさを知りその発信

の大切さを肌で感じているからでしょう。

アスリート達を含め私たちが生活出来る

のは様々な環境や先祖や目に見えない人達

に支えられ生かされ恩恵を受けている現実、

人が在ってこそ、現在の自分の存在がある

と受止めることを表す支え合う【人】の文字。

そのことを常々意識し、進んで感謝する

こと大切さを自覚し、表現伝達かることは、

「信頼関係」の基礎【礎】です。

そして、

円滑な人との関わり繋がりに欠かせない

心身の活動が、先ず人を「認める」ことで、

何事、何人、何物にも「感謝」を意識し、

その夫々を表現する態度、言動です。

サービス業従事者は、見ず知らずの人に

いつどんな時に一人のお客様として接客を

するか出会いは全く未知の世界です。

従って【無視・スルーの行為・態度】

は出来る限り避けなければなりません。

たまたま、このようなことをした相手が

お客様(クライアント)だったらならば⁉

と意識して常日頃から言行することも

社会生活や仕事をする一人の人間として

心掛けて置く必要が有ると考えます。

人は、

いつどこで見知らぬ人のお世話になるか❓

常日頃の心掛け行いがうんろぃを変える!

と今日まで生かされて気付かされました。

一般的に、「感謝」は相手に言葉やもの、

態度で伝えるだけものと考えがちですが、

その気持ちか自分の中にあるだけでは

心の篭った感謝は伝えることが出来ません。

先ず、自らの心に向かい

「有り難い」「お陰様で」「嬉しい」と

深く念じてこそ、自然に相手の心に通じ、

大きく心に響く真の感謝の表現が出来ます。

よく相手が見えない電話口で

「ありがとうございます」と言いながら

頭を下げている人を見かけます。

その方は、実際に対面していない目に

見えない相手であっても

「心から感謝を伝えているんだなぁ」、

「素敵な感性を持っている人だなぁ」

と感心させられます。

この様な自然な姿形で感謝を、

相手へ表現すること(≒愛他精神・利他心)

を自心の中にいつも置いてておくことは、

心で幸せになれる一番の近道だと思います。

そして、

心に響く感謝を表わし示すことは、

大きな感動といつまでも心に残る

素晴らしい「余韻」を創り出します。

心の伴わない形ばかり態度や口先だけの

感謝の表現だけでは、感謝を表す心と

その重みを感じられず、その場限りに

なり伝えるべき相手の心に届きませんし、

人として他者に優しく、豊かで潤いのある

愛を感じられる心(≒利他心)を育めません。

ごく小さなことでも心から感謝し、

それを表わし伝える癖を付けることは、

その人の様々な人間力を育みます。

己の損得勘定、個人的な好き嫌い、

親交の度合い、年齢や上下関係、

社会的地位などで感謝の表現伝達

の要不要を判断している人がいます。

一個人として相手の心を認めること、

その人へ感謝することとその相手へ

の感情や気持ち見返り≒損得勘定は、

全く別なものであると思います。

一人の人として感謝を伝えることは、

喩えどのような人間であったしても、

心情は度外視して表し伝える活動をする。

また、

特に親しくない間柄でふったとしても、

その人の善意や好意の感じられることは、

ひと言の感謝の言葉であろうとも伝える。

幸せな人になり豊かな人生を歩む為にも、

小さな些細なことにも感謝を表わす言行

を日々少しずつでも積み重ねて行くこと。

人と繋がる感謝のひと言、

『ありがとう・有難い・お蔭様で』は、

重みのある大切な言葉と自覚しましょう。

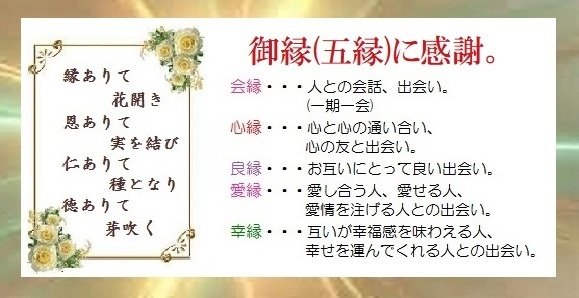

みなさんは、出会い触合う

相手にどの五縁で向き合いますか❓

出来る限り、総ての五縁で向き合う

ように心掛け取組みましょう。