【読んだ本の話】マンガ編集者のクリエイター指南本からわかる一次情報に触れる重要性

気がついたらマンガが好きな人生を歩いていました

幼少期は「りぼん」と「なかよし」を愛読し、「別冊マーガレット」「花とゆめ」などを連綿と読み継ぎ、少年ジャンプをかじりながらかいつまんで色々読み。絵を描くのも好きだったし、漫画家になりたい!って思ったこともありました。

でも一度も漫画を描いていないので生半可な気持ちだったのでしょう。

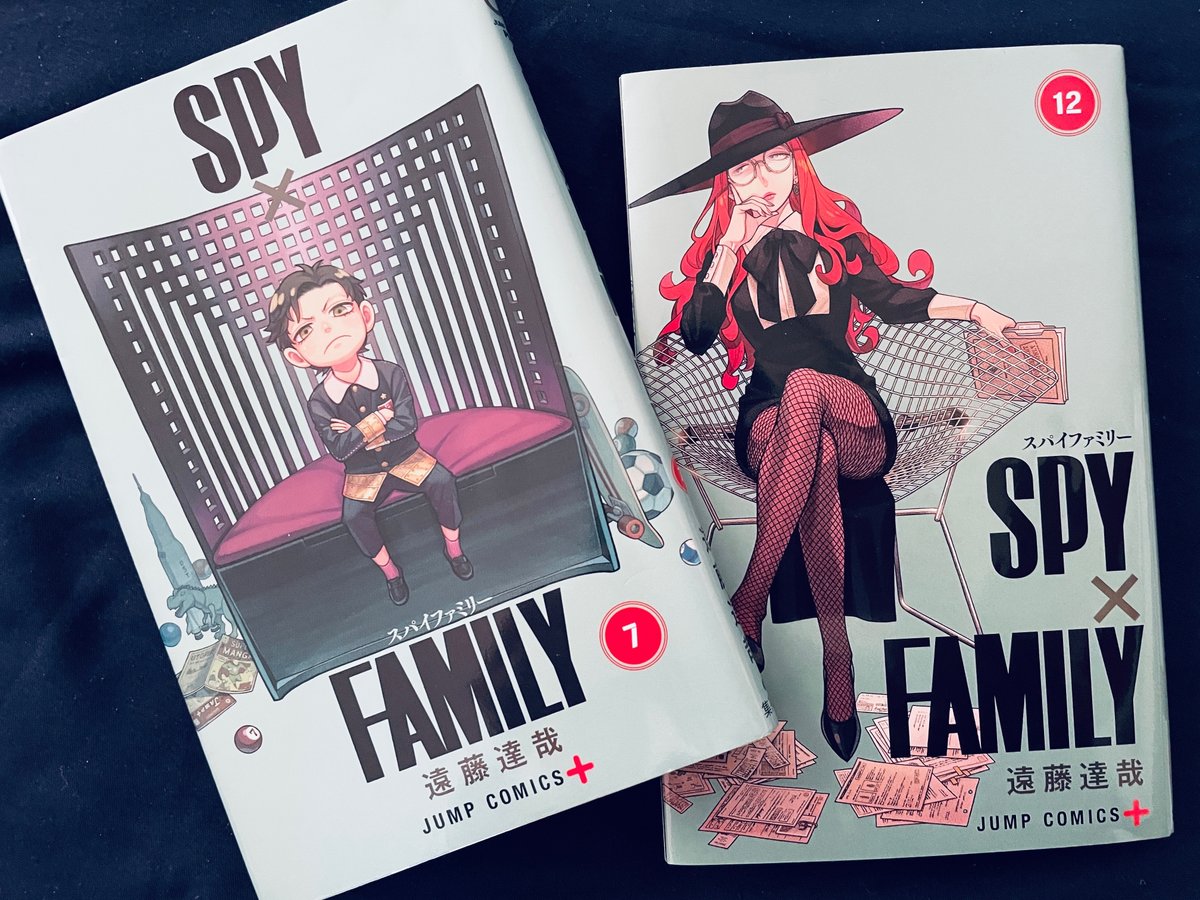

大人になっても変わらず好きで、いい歳ぶっこいていまだに少女漫画やらなんやら読み続けています。そろそろ大人買いを通り抜けて大人課金です。本が増えすぎて所蔵場所がないので電子図書がメインですが、「本当に好きな作品」「パラパラ読み返しが必要」なものは紙で購入。電子図書はページを戻るのが難しいのです。

しーげるさんの動向を追う

最近、森下Suuさんという女性漫画家ユニットをはじめ、人気少女漫画家さんの編集を行うしーげるさん※鈴木重毅(すずきしげき)さんが上梓された本「好きを育てるマンガ術」(フィルムアート社)を読みました。

少女漫画雑誌としては後発組(1996年創刊)の講談社「デザート」の二代目編集長を務め、「好きっていいなよ」「となりの怪物くん」など、ヒット作を手がけながら雑誌自体をワンランク上のステージに押し上げた印象を感じる編集者さん(偉そうですみません。なんて説明していいかわからん)。

現在は「スピカワークス」という少女漫画編集プロダクションを立ち上げ独立し、集英社から独立した森下Suuさん、やまもり三香さんなど数名の漫画家さんを担当。並行してまんが家を目指す新人育成に関する様々なことをされているような。

「「好き」を育てるマンガ術」の内容はクリエイター全員に当てはまる

この本は、しーげるさんが「少女まんが勉強会」という漫画家志望の人たちと開催している、勉強会の内容をまとめたものです。

漫画家になるには何をすればいいのか、どう努力するべきか、具体的な作画のポイント、コツなどがズラーっと書いてあります。簡単な言葉で。10代の子でも読めるように優しい表現で、クリエイターになるための真髄が連なっているのです。

読みながら首がもげそうなほどうなずきました。

参考になりすぎるので誰かに薦めたい気持ち。その気持ちを紐解いてみます。

人は「好き」なものしか書けない。つまりずっと書き続けるには「好きなものを増やすしかない!」

これ。これ。

売れてる漫画家さんほど、締め切りが終わった瞬間に旅に出たり、美術館巡りをしたり、封切りされた映画を超特急で見に行くそうです。

自分の心がキュンって動く瞬間があれば、「キュンした理由と現状」をメモしてキュンストックを作る。

人が育ってきた環境で得られる経験値ストックなど限られているので、デビューしてちょっと作品を書けばもう「好き」のストックは枯渇してしまいます。だから常にリサーチして、世の中の動向を探り、「自分が好きだと思える、共感できる」コンテンツを探す。毎日描いても飽きないものを見つけ出す。

つまりは、家に籠らずウロウロしましょうということが書かれていました。

一次情報に触れることの大切さ。オンリーワンの重要性

今はネットで検索すれば、知りたい情報が簡単に手に入ります。背景資料として美術館や動物園の写真が欲しい時も、すぐに写真を見ることが可能。

でも、「あえて現地取材をしてください」というのがしーげるさんの意見。

「高校を舞台にする漫画を書くなら、高校に申請して取材をする。その方がリアルです」

「水族館でデートをするストーリーを書くなら、ぜひ実際に訪れて。写真で切り取られた情報以外の、例えば玄関前で感じる風の心地よさ、週末だけ販売されるデザートの美味しさなどを体感できて、それを盛り込める」

などの、プラスアルファの魅力を伝えられるメリットを書かれています。

これは私自身、ライターとして仕事をする上で「写真を取り寄せて調べて書く原稿」と「現地に行って体感した情報から組み立てる原稿」の違いに似ていると思いました。

写真からは画角内の情報しか読み取ることができません。

その場所に行くまでにあるはずの、景色が綺麗なところ、風が気持ちいいところ、空を飛ぶ鳥の羽音、そういうのがすべて削ぎ落とされている。その中に潜むリアルを盛り込みながら、ワンランク上の作品を作りましょう、と。

そして一番印象に残った「ディテールデフォルメポリシー縦ギャップ横ギャップ」

「伝えたいことを伝えたい通りに感じてもらう」ことの難しさを解き続けるしーげるさん。

「ディテールデフォルメポリシー縦ギャップ横ギャップ」は、キャラクターを作る上でのアドバイスなのですが、「なんでもいいから大袈裟に書くべし(体の特徴、主人公たちの好みなど)」、「時間軸と現在軸の両方で意外性を盛り込むべし」ということを示す造語です。

キャラクターの真面目さをアピールするなら、「待ち合わせの2時間も前に集合場所に行っちゃう」とか、そういう「やりすぎ」感を盛り込むことでやっと読者が認識してくれる。

一見クールだけど実は優しい性格を持っているとか、明るく見えて悲しい経験をしてきたとか、そういうギャップも萌えを誘う。

自分が思っているよりも「ちょっとやりすぎ」程度に表現し、人の心をぐいっと掴む装置を盛り込みながら、読んでもらいましょうという提案がされています。

他にもいろいろと面白いことが書かれているのですが、これらすべて、漫画家を目指す人以外でも、何かを表現してつくり続けたい人にとって有益な情報ばかりだなと感じるのでした。

でも一番大切なのは「好き」を確立し「真正面から向き合うこと」

コツ以上に大切にされていたのが、読者のこと。

読者とマンツーマンで話すことは難しいけれど、集められる反響を分析して「何を読みたいと思っているのか」「どこに共感してくれるか」を理解し、彼らが読みたいものをちゃんと描こう、と。

間違えたらやり直す。

わからないなら編集者とマンガ家が協力し、一緒に考え続けることが大事。

その姿勢を何十年も持ち続けられる人が、ずっと漫画家でいられるということ。

(デビューしてから生き残る人がほとんどいない現状も書かれていましたが)

今はオンラインで漫画を発表する機会も多く、壮大なファンタジーが生まれにくい環境だったり、「引き」を随所にブッ込まないと読者がついてこない特徴があり、課金してもらうための漫画展開が必要になる現状もあったりします。が、その都度「本気で向き合う」ことを繰り返し、なんとかしてこの文化を存続させ、発展させ続けたいという熱い思いを感じるのでした。

私はまだまだ、マンガが大好きだなと思う今日このごろ。

いいなと思ったら応援しよう!