「即」という名のアポリア 第30回

第29回はこちら

『大日経』

三句の法門――究極の目的は「向下」だという思想

今回は、中期密教経典の『大日経』や『金剛頂経』の世界をもう少しのぞいてみたいと思います。『大日経』には、この世のすべては大日如来の三密のあらわれであると説かれていることや、「自分」の身心と大日如来の身心が同一である境地が説かれていることは前回述べたとおりです。このほかにも『大日経』には、それまでの仏教にはなかった極めて重要な思想が説かれています。『大日経』の「住心品」には、次のような有名な一節があります。

最高の真実は、さとりを求める心を出発点とし、大きな慈悲を基本とし、それらを応用する手だてを究極の目的とする。

これは『大日経』の「三句の法門」と呼ばれるもので、方便こそが究極の目的であると説いたものです。この一節は、漢訳だと「菩提心為因。悲為根本。方便為究竟(菩提心を因と為し、大悲を根本と為し、方便を究竟と為す)」となっています。菩提心(「覚り」を求める心)を出発点とするとか、慈悲を基本にするという思想は、『大日経』以前の大乗経典にも明確に見られます。しかし、方便こそが究極の目的であると言ってのけたのは、現存する経典ではこの『大日経』が最初のようです。「方便こそが究極の目的である」というのは、自分が「覚り」をひらくことが究極の目的ではなく、「方便」によって生きとし生けるものすべてを救済することこそが究極の目的だと言っているのだと解釈できます。これはそれまでの仏教にはなかった思想です。

ここで思い出していただきたいのは、第11回で「約2500年にわたる仏教の運命を物語っているようでもあり、初期経典どころかこの世に存在する仏教に関する膨大な文献の中でも最も重要なものの一つ」として紹介した、梵天勧請です。

釈迦は世俗の世界を脱して「覚り」をひらいた後、一度はその静寂にとどまり、教えを説かずに沈黙したまま死んでいくつもりだったけれども、最終的には梵天の請願を受け入れて教えを説くことを「決断」した。よって仏教は、最初から二つのベクトルを孕んでいたと言うことができます。一つは、出家して修行し無明や渇愛を滅ぼして世俗的な「物語」を解体し、世俗の世界を脱するという「向上」のベクトルです。もう一つは、世俗の世界を脱して「覚り」をひらいた後、世俗の世界に戻ってきて人々のために慈悲をもってして関わり教えを説くという「向下」のベクトルです。紀元前後に登場した大乗という運動は、この二つのベクトルのうち、「向下」のベクトルを大きく拡張する運動だったと考えることができます。そして、そこからさらに時代が下って中期密教の時代になるとついに、究極の目的は「向上」して「覚り」をひらくことにあるのではなく、「向下」してすべての衆生を救うことにことにこそあるのだという思想が生まれるに至ったわけです。このような思想が生まれるのは、密教の現世肯定的な傾向と無関係ではありません。

大雑把に言うと、それまでの仏教は「どうしたら覚りを得られるか」を追求してきました。密教もそれを追求した点は同じです。しかし密教は同時に、「覚った後にどうしたらいいのか」も探求したのです。それまでの大乗以上に、「向上」のベクトルよりも「向下」のベクトルに軸足を置くわけです。

実際、後世の歴史を眺めると、「向下」を目に見える形で実践した密教僧は多いです。有名なところだと、例えば皆さんもご存知の空海は、決壊した満濃池(香川県にある日本最大級の灌漑用のため池です)を修復したり、財産や身分に関係なく誰もが教育を受けられる綜藝種智院という学校を実現しようとしました。また、鎌倉時代の叡尊や、その弟子の忍性は、宗派によっては救済の対象とならなかった女性や貧者やハンセン病患者の救済に力を尽くしました。この二人も密教僧です。叡尊と忍性の救済事業は、世界的に見ても前例がないほど大規模なものでした。当時としては人類史上最も大規模なものだったのです。

もちろん密教以前の大乗も、すべての衆生を救済するということを目指していました。でも、そのためにはどうしたらいいのかについてはあまり具体的には説かれておらず、一切衆生の救済といってもまだ観念的な傾向がありました。密教は、究極の目的は「向上」ではなく「向下」であると言ってのけたうえで、修行を通じて「覚り」の世界に触れた後に、世俗世界にどのような形で着地すべきか、どう「向下」すべきかという問題に対する回答を具体的に身をもって示し、慈悲を目に見える形で実践してみせたのです。密教は、梵天勧請以来仏教に2000年以上にわたって存在し続けてきた「向上」と「向下」という二つのベクトルで言うと、「向下」という側面では他の多くの宗派よりも優れたものがあると私は思っています。

空という「基盤」

『大日経』についてもう一点指摘しておきたいのは、空の思想の変容に関する問題です。空の思想は大乗の根幹の一つですが、初期大乗で説かれた空の思想がそのまま変化することなく受け継がれていったわけではありません。「すべてが空である」という思想が「空がすべてである」という思想へと横滑りし、毘盧遮那仏の智慧がすべての衆生に説く『華厳経』や、仏の法身は空ではなく「常楽我浄」であり永遠に不滅だと説く如来蔵系経典や、この世のすべては大日如来のあらわれであると説く『大日経』や『金剛頂経』が出てきたということはすでに述べたとおりです。

『大日経』には空の思想も説かれているのですが、よく読むとナーガルジュナの『中論』とほぼ同じ思想が説かれている箇所もあれば、それとは異なる思想が説かれている箇所もあります。例えば、『大日経』「住心品」にはこうあります。

「……秘密主よ。また次に、すぐれた修行法がある。その所説の教えに従って、とくに励んだならば、解脱を求める知慧が生じる。すなわち、『変化せずに滅びないこと』[常]、『変化し滅びること』[無常]、『固有の本性を持たないこと』[空]である。このような説にこのような説に固執するものがある。

しかしながら、秘密主よ。そのようなものは、正しい真理を知らないのである。真実としては、存在するものではなく、存在しないものでもなく、そのいずれでもない。それには、構想作用[分別]もなければ、非構想作用[無分別]もないのである。

それでは、固有の本性を持たないということは、どのようにして知られるのであろうか。この固有の本性を持たないという真理を知らない限り、さとりの境地を知ることはできない。それゆえに、『変化せず滅びない』とか、『変化し滅びる』というとらわれた考えを捨てて、すべてのものは、固有の本性を持たないことを知るべきである。」

この部分で説かれている思想については、『中論』で説かれている思想とほとんど同じだと言っていいでしょう。この雑文の第12回から第19回までで詳しく述べた初期大乗の空の思想や『中論』の思想と異なるところはほぼないと言えます。しかし一方で、同じ『大日経』「住心品」には、次のような箇所もあります。

ところで、この最高の真実の教えの道は、実にあらゆるものに遍満する同一の味であり、すなわち如来の解脱を表わす最高の味であります。

世尊よ。たとえば、大地は、すべての衆生を支える拠り所であるように、ちょうどそのように最高の真実も、天や人や阿修羅の拠り所であります。

要するに、すべてのものには固有の本性がないという空性の実相は、実体がなく、特徴がなく、形もなく、あらゆる言葉の虚構から離れており、虚空のように際限がなく、すべての存在するものの拠り所となっている。

これらの箇所で説かれているのが、何度も申し上げている「空はすべてである」という思想です。ここでは、空という真理がこの世のすべての存在を支える基盤だと捉えられているのです。すべての「もの」は、無自性という性質を持つ点で共通している。ゆえに、この世のすべては空という法則に貫かれ、空という基盤に基づいている、というわけです。

ところで、密教ではこの世のすべては仏のあらわれだとされます。よって『大日経』は、この世のすべては、空なる大日如来として現われていると言っていることになるのです。ここでは、『中論』が説く空の思想とは異なり、空性とか仏の法身といったものが、すべての存在を支える基盤として、ほとんど「有」に近いものとして非常にポジティヴに捉えられていると言えるでしょう。

第27回で述べたように、如来蔵系経典の『不増不減経』には、衆生が迷いの世界をさまよったり、そこから脱出するために修行して仏になったりといった現象のすべてを成立させる根源的な基盤(dhātu)が仏の法身であり、法身(=如来蔵)が現象世界を成立させる基盤になっているのだという一元的世界観が説かれていました。『大日経』はこのような、「空はすべてである」という思想の流れを受け継いでいるわけです。

「『大日経』の住心品には、『中論』のような空の思想も説かれていれば、空をすべての存在を成り立たせる基盤としてポジティヴに捉える思想も説かれている。これは矛盾ではないか」と思う方もおられるかもしれません。前回も申し上げたように、密教には「自分と異質な要素を『異端』とみなして排除したり抹殺しようとしたりするのではなく、それらの要素を取り込んで同化しようとする」「お互いに矛盾する要素や夾雑物に見える要素も貪欲に取り込んで、一つの調和した体系へと統合しようとする」傾向があります。良いか悪いかは置いといて、そうした傾向がこういうところにもあらわれているともとれるかもしれません。ともあれ、ここで説かれている空の思想は、『中論』の思想とは異なるものです。

『金剛頂経』

仏伝の書き換え

『大日経』についてはいったんこれくらいにして次は、『大日経』にやや遅れて登場した『金剛頂経』を少し覗いてみたいと思います。『金剛頂経』は、修行者が大日如来と合一した境地に達するための具体的な修行法を提示しました。それが「五相成身観」と呼ばれる瞑想法です。

『金剛頂経』の冒頭部には、こんなお話が語られています。一切義成就菩薩という名前の修行者が、菩提道場というところに坐り、「アースパーナカ・サマーディ」と呼ばれる瞑想に入り、無上正等覚(この上ない正しい覚り)が生じるのを待っていました。そのとき、一切如来(この一切如来というのは、文字通りには「あらゆる如来」「すべての如来」ということですが、『金剛頂経』では大日如来のあらわれです)が一切義成就菩薩のところにやってきて、告げました。たとえ、あなたがあらゆる苦行を成し遂げても、一切如来の真実を知らないならば、無上正等覚は得られない、と。

驚いた一切義成就菩薩は一切如来に、それではどのように修行したらいいのか、真実とは何なのかと尋ねました。一切如来はそれに応じて、五相成身観を一切義成就菩薩に授けました。そこで五相成身観を実践した一切義成就菩薩は、無上正等覚に到達し金剛界如来となった。そのように語られているのです。

この物語を読み解くには、インド仏教で釈迦の一生がどのように物語られていたかを予備知識として知っておく必要があります。まず、我々が釈迦とか釈尊と呼んでいる仏教の開祖は、サンスクリット語で言うとgautama siddhārtha(ガウタマ・シッダールタ)という名前だと言い伝えられています。パーリ語だとgotama siddhattha(ゴータマ・シッダッタ)です。世の中には、仏教の開祖はゴータマ・シッダールタだと書いてある本もあったりしますが、誤りです。勝手にサンスクリット語とパーリ語を混ぜてはいけません。ついでに言うと、シッダールタ(シッダッタ)というのは「目的を達成した人」を意味することばで、後世の文献で初めて見られるようになる呼称ですので、元々の名前は違うんじゃないかとも言われています。

次に、ここに出てくる「アースパーナカ・サマーディ」というのは、釈迦が出家後、苦行生活を送っていた時期に行ったとされる瞑想です。釈迦は苦行では「覚り」をひらくことができなかったことや、釈迦は「覚り」をひらいた後に、快楽を追求する生活からも苦行主義からも離れ、両極端を避ける中道を説いたとされていることは、この雑文の最初の方で述べたとおりです。

また、一切義成就菩薩が坐っている菩提道場というのは、釈迦が「覚り」をひらいたとされる場所のこと(つまり菩提樹の下)です。現代の日本語で「道場」と言うと、柔道や空手などの練習をする場所を意味することが多いですが、元々は「道場」というのは仏教用語で、釈迦が「覚り」をひらいたとされる菩提樹の下の場所を意味することばです。

以上のことを押さえたうえで、話を『金剛頂経』に戻しましょう。先ほど申し上げたように、釈迦はサンスクリットで言うとgautama siddhārthaですが、一切義成就菩薩はサンスクリットで言うとsarvārthasiddhiです。もうお気づきかもしれませんが、sarvārthasiddhiというのはsiddhārthaのアナグラムなのです。ですので一切義成就菩薩というのは、仏伝に描かれた釈迦をモデルにして創作された人物なのです。その一切義成就菩薩が菩提道場に坐って、一種の苦行をやっていたんだけど、それでは「覚り」はひらけないと教えられて、五相成身観を行って仏になった。『金剛頂経』はそう言っていることになるわけです。

要は『金剛頂経』は、釈迦が苦行をやめて菩提樹の下で「覚り」をひらいたというエピソードを、密教風に書き換えたのです。五相成身観という密教の修行法によって仏になる過程を、釈迦が菩提樹の下で「覚り」をひらいた過程になぞらえて、仏伝で描かれる釈迦の「覚り」を密教風に再解釈してみせたわけです。ここでも例のごとく、換骨奪胎が行われているわけです。

五相成身観

五相成身観の具体的な内容も見てみましょう。五相成身観は次の五段階で構成されています。

①通達菩提心 ②修菩提心 ③成金剛心 ④証金剛身 ⑤仏身円満

まず、①の通達菩提心では、“oṃ cittaprativedhaṃ karomi”(オーン。私は、みずからの心を洞察します)という真言を唱え、自らの心を深く観察します。密教で実際にこの修行を行う際には、胸のなかに月輪(輪のように丸い満月)を思い浮かべます。密教では、満月は“本来的に”清らかな菩提心の象徴だとされます。『金剛頂経』では一切義成就菩薩は、この通達菩提心の段階を経た後に、「いま、わたしの胸のあたり[自心]に、月の輪のような形が見えます」(頼富本宏訳、前掲書)と言っています。

②の修菩提心では、“oṃ bodhicittam utpādayāmi”(オーン。私は、さとりを求める心を生起します)という真言を唱えて、自らの心が“本来的に”清らかであるという智慧を深めます。『金剛頂経』では、一切義成就菩薩は修菩提心を経た後に、先ほどの胸のあたりの「月の輪の形のように見えていたものは、いま、月輪であるとはっきりと確認することができます」(同前)と言っています。

③の成金剛心では、菩提心をより堅固なものにするために、“oṃ tiṣṭha vajra”(オーン。金剛杵よ、立て)という真言を唱えて、月輪のなかに金剛杵を思い浮かべます。金剛杵というのは、サンスクリットで言うとvajra(ヴァジュラ)で、元々は、インドラというバラモン教の神様が持っている武器でした。密教はこれを取り込んで、ヴァジュラは煩悩を打ち破る菩提心の象徴であるという意味づけを行い、儀式で用いる道具として用いるようになりました。これも換骨奪胎の一例です。

ちなみに、日本人にもなじみがある帝釈天という天部の神様(護法尊)も、仏教がバラモン教のインドラを取り込んだものです。ついでに言うと、五相成身観で唱える真言に出てくるoṃ(オーン)というのは、バラモン教やヒンドゥー教で神聖視される呪文です。なお、あのオウム真理教のオウムというのもここから来ています。オウム真理教の教義は、後期密教やヒンドゥー教やサーンキヤ哲学や神智学など、元々の文脈が全く異なる様々な要素を混ぜてできあがったものなので、密教やヒンドゥー教から拝借した要素も見られます。

話を戻しましょう。次に④の証金剛身では、“oṃ vajrātmako 'ham”(オーム、私は金剛の身体を持つ)という真言を唱えて、月輪のなかの金剛杵をさらに堅固なものにします。『金剛頂経』には、こうあります。

空間的領域のすべてに普遍するほどの、一切如来の金剛のように揺ぎない身体と言葉と心の活動の領域は、一切如来たちの加護力によって、金剛杵[薩埵金剛]の中に注ぎ込まれたのである。

『金剛頂経』ではこの段階で、一切義成就菩薩は一切義成就菩薩ではなく金剛界大菩薩と呼ばれるようになります。一切義成就菩薩から金剛界大菩薩へとクラスチェンジしたというわけです。

最後に⑤の仏身円満では、“oṃ yathā sarvatathāgatās tathā 'ham”(オーム。私は一切如来と同一である)という真言を唱えて、修行者と一切如来の三密が同一であることを体得します。④の証金剛身や⑤の仏身円満は、一切如来が修行者のなかに入ってきて、修行者と仏が同一であることを体得する段階です。修行者と仏の三密が一体化して、修行者自身が仏にほかならないことを覚るのです。『金剛頂経』には、この段階で金剛界大菩薩は金剛界如来になります。仏になったというわけです。

五相成身観は、密教の修行を釈迦が菩提樹の下で「覚り」をひらいた過程になぞらえ、従来の仏教の修行法を密教的に再編成したものだと解釈することができます。また、『金剛頂経』は、「自分」と大日如来が“本来的に”同一であるということを前提にしたうえで、五相成身観でその落差を一気に無時間的に埋めようとしたとも解釈できます。何度も申しげているように、密教ではこの世のすべては仏のあらわれだとされますから、人間の俗なる世界と仏の世界の距離が、従来の大乗に比べると小さいということが言えます。言い換えれば、此岸と彼岸との距離がそれまでの仏教よりもグッと圧縮される傾向があるのです。

例えば、インド大乗では三劫成仏と言って、仏になるには三劫の時間がかかると言われることがあります。三劫というのがどれくらいかというと諸説ありますが、ともかく気が遠くなるような膨大な時間です。インド大乗は、延々と生まれ変わり死に変わりを繰り返して、膨大な時間の修行の果てに仏になるという話なわけです。それに対して『金剛頂経』は、「アースパーナカ・サマーディ」という苦行の道を斥け、五相成身観という具体的な修行法を提示し、此岸と彼岸を五相成身観によって無時間的に同一視しようとしたわけで、従来の大乗とは異なっていると言えます。

五相成身観は優れた修行法だとみなされ、その後の密教の歴史に大きな影響を与えていくことになります。その後のインドやチベットの密教では、『大日経』系統よりも、『金剛頂経』系統の方向性が大いに発展し栄えていくことになります。修行法の開発という点で、『金剛頂経』の系統には優れた点があったわけです。

一方、インドから中国を経由して日本へと伝えられた密教は、インドやチベットとは異なる道を歩むことになりました。日本の密教(特に真言密教)では伝統的に、『大日経』と『金剛頂経』は同じ真理の異なる二つの側面をあらわしていると考えられてきました。この考え方を「両部不二」と言います。ですが、インド仏教にもチベット仏教にも、両部不二のような思想は存在しません。前回も申し上げたことですが、そもそも『大日経』と『金剛頂経』は思想的な系統が異なり、『大日経』が直接的に発展して『金剛頂経』ができたという関係にはありません。思想内容に大きく異なる点もあり、両者を統合することには元から無理があるので、インド密教は『大日経』や『金剛頂経』をペアにして統合しようという方向には進みませんでした。しかし、東アジアの密教は、『大日経』と『金剛頂経』をイコールで繋ぐという「離れ業」をやってしまったのです。良いか悪いかは置いておいて、これはインド密教やチベット密教と日本の密教との相違点の一つです。

『理趣経』――「一切皆苦」から「一切皆楽」へ

さて、『大日経』や『金剛頂経』についてはいったんこれくらいにして、もう一つ取りあげておきたい経典があります。それは、中期密教経典の『大日経』や『金剛頂経』と近い時期に登場した、『理趣経』という経典です。『理趣経』は、『般若理趣経』とも呼ばれており、般若経の系統から生まれた経典です。ざっくり言うと、般若経が密教化した経典が『理趣経』なのです。『理趣経』は最初の方で、こんな衝撃的なことを言ってのけています。

こうして、大日如来は、この世のありとあらゆる存在も行為も、その本性がことごとく清浄であるという真理を、お説きになったのです。

性愛の快楽は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

性愛の快楽を得ようとする欲望は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が抱き合う行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が離れがたく思う心は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

思い叶って満足し、自分には何でもできると信じ込む心境は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

欲心を秘め異性を見て歓びを感じる心は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が性行為をして味わう快感は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

性行為を終えて男女が離れがたく思う愛情は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が性行為を終えて、世界の主になったような気分にひたる満足感は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

(中略)

この世のすべての色形あるものは、 その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての音声は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての香は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての味は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

そもそも、なぜ、この世のすべての感情も行為も存在も、ことごとく清浄なのか。その理由は、この世のすべての感情も行為も存在も、その本性は清浄なのですから、この世のすべてをありのままに見抜く悟りもまた清浄なのです。

『理趣経』に全く触れたことがない方は驚かれるかもしれません。『理趣経』は、仏教がずっと否定的に扱ってきた人間の欲望を、“本来的には”清らかなものだと言って肯定してみせたのです。繰り返しになって恐縮ですが、密教では現世肯定的な傾向が強く、この世のすべてが仏のあらわれだとされますから、この世界はすべて“本来的には”大日如来と“本質”を同じくしており清らかであるということになります。ですので、古い時代の仏教が説いていた「一切皆苦」ではなく、「一切皆楽」を説く『理趣経』のような経典も生まれるのです。

ここには、この雑文で扱ってきた空の思想も絡んでいます。この雑文で何度も申しあげていることですが、大乗の空の思想では、「きれい」とか「きたない」などといったことは人間が恣意的に立てた言語的な「分別」にすぎません。空の思想では、「きれい」とか「きたない」などという自性があるわけではありません。そして、「机」とか「椅子」とか「りんご」とか「みかん」とか「自分」とか「きれい」とか「きたない」といったこの世のすべてが空であるがゆえに、縁起が可能になって逆説的にこの世のすべてが蜃気楼のように成り立つ。『中論』がそのように言ったことは第12回から第19回にかけて述べました。

この「すべては空である」という思想が「空はすべてである」という思想に横滑りして、この世のすべては空という法則によって貫かれ、空という基盤によって成り立っているという話になっていきました。その結果、空という法則に貫かれたこの世界すべてをポジティヴに捉える方向性が生まれ、密教の時代になると、この世の空なる現象すべてが大日如来のあらわれであるという話になっていきました。そうなると、「きれい」とか「きたない」とか「性愛」とか「色形あるもの」とか「音声」とか「香」とか「味」といった人間の恣意的な「分別」はすべて空なるものであり、究極の仏の境地から見ればすべて“本性として”清らかであるという話になってくるわけです。

ただし注意しなければいけないのは、『理趣経』は我々一般人に見える現象世界を“そのまま”ベタ塗りで全肯定したわけではないということです。「性愛」や「色形あるもの」や「音声」や「香」や「味」といったすべてが清浄だというのはあくまでも、一切の執着を離れた究極の仏の境地から見た話であって、修行を全くしたことのない者に見えている世界が“ありのまま”で“即”全肯定されているわけではありません。あくまでも空の立場(その空が初期大乗の頃の空と比べると非常にポジティヴなものと化しているとはいえ)から見た話だということを無視するわけにはいきません。

でも、そういう重要な条件がついているとはいえ、仏教に限らず多くの宗教でタブーとされることが多い性の快楽をも(究極的には)清らかなものとして認め、人間の欲望を“本来的には”清らかなものだと言ってのける経典がついに登場したというのは、やはり衝撃的なことです。何も知らない人が読んだら、性行為が“即”仏の境地なのだから、性行為さえすれば「覚り」をひらけると言っているのだなどと思うかもしれませんし、そのように誤解したら非常に危険です。

ところが、このように一歩間違うとヤバい経典である『理趣経』は、日本の真言宗のお寺で日常的に唱えられています。真言宗では、厳粛な葬儀や法事の際にも『理趣経』を唱えます(ちなみに、真言宗ではありませんが現在でも東大寺では毎日唱えられています)。なぜ真言宗ではこのお経を日常的に唱えるのでしょうか。それは、『理趣経』を読んでみるとわかります。先ほど引用した箇所のすぐ後には、こんな一節があります。

この教えを心にとめて忘れないようにし、毎日毎夜に読誦し暗誦し、絶えず思うならば、この世で生きているうちに、ありとあらゆることがらの本性を見抜き、この世のすべての感情も行為も存在も、あるいは森羅万象も、みな差別なく等しく、光り輝いているという、ダイヤモンドのごとき永遠不滅の境地に到達できるのです。

『理趣経』には、この経典を読誦すると大きな功徳があると説くことばが何度も何度も繰り返し出てきます。日本の真言宗で『理趣経』が日常的に唱えられるのは、『理趣経』を読誦することには大きな功徳があると『理趣経』自身が説いているからなのです。第26回でも触れたように『般若経』では、「この経典を読誦することには大きな功徳がある」と説かれています。『理趣経』は『般若経』の系統から登場した経典であり、この思想の流れを受け継いでいるわけです。ちなみに、「この世で生きているうちに……ダイヤモンドのごとき永遠不滅の境地に到達できる」という箇所は漢訳だと、「即於現世証。一切法平等金剛三摩地」となっています。既にに述べたように、気の遠くなるような膨大な時間をかけて仏になろうとするそれまでの大乗と比べると、密教では此岸と彼岸の距離がグッと圧縮されます。こういうところにも、密教のそのような傾向があらわれているようです。

また、『理趣経』には次のような驚くべき箇所があります。

誰であろうと、もしこの教えを心にとめて忘れないようにし、読誦するならば、その人は、たとえ全宇宙の生きとし生けるものことごとくを殺害するようなことをしても、絶対に地獄に堕ちたりはしないのです。それどころか、欲望と怒りと愚かしさという煩悩を克服し、真理に目覚める結果をまねいて、すみやかに無上の悟りを得られるのです。

性愛を肯定している箇所以上にショッキングだと思われる方もおられるかもしれません。この一節に関しては後ほど、後期密教のところで述べてみたいので、いったん保留にします。ここではひとまず『理趣経』は、多くの仏教経典があまり語ってこなかった性愛や殺人の問題を正面から語っていると言うにとどめておきます。

曼荼羅の諸相

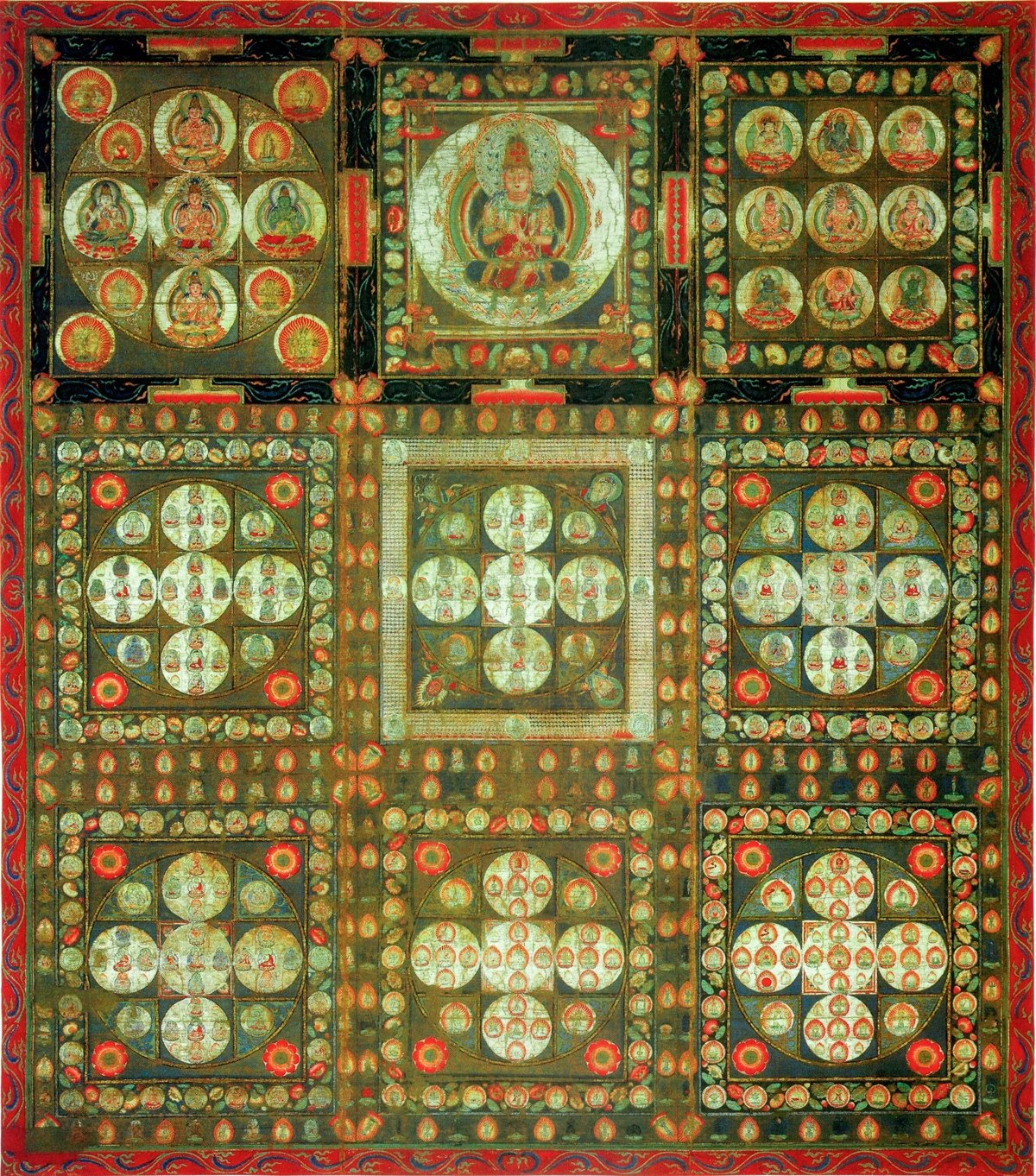

さて、『大日経』や『金剛頂経』について述べたので、このへんで密教を構成する重要な要素の一つである曼荼羅(マンダラ)についても触れておこうと思います。曼荼羅というのは一言でざっくり言うと、「密教で信仰される仏格を、一定の幾何学的パターンに配置することで、密教の世界観を表現したもの」です。言わば、密教の「覚り」の世界をビジュアル化したものです。元々は地面の上に描かれていましたが、時代が下ると紙や壁にも描かれるようになりました。多くの密教経典で曼荼羅が説かれているのですが、『大日経』の世界観を表現した曼荼羅を胎蔵曼荼羅と呼び、『金剛頂経』の世界観を表現したものを金剛界曼荼羅と言います。まず、我々にもなじみのある日本の曼荼羅の一例を見てましょう。以下の胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅は、京都の七条にある東寺(教王護国寺とも言います)というお寺に収められているもので、伝真言院曼荼羅と呼ばれています。

日本では、先ほど述べた両部不二の思想に基づいて、胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅をセットにして両部曼荼羅と呼んでいます。なお、伝真言院曼荼羅は、現存する色づけが施された両部曼荼羅のなかでは、最も古いものです。

曼荼羅と言うと、このような紙や壁に描かれた絵を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、曼荼羅というのは必ずしも絵図だけを意味するわけではありません。密教には、修行者が心のなかに仏や菩薩や明王や護法尊を思い浮かべて次々に顕現させ、最終的にそのような行為を実践している「自分」こそが仏にほかならないという認識に到達するという瞑想法があります。これは心のなかに曼荼羅を構築していき、それと一体化する瞑想法ですから、このようにして修行者が思い描いたものも曼荼羅だと言えます。もっと言えば、密教の立場からすると、この世のすべては仏のあらわれですから、我々が生きているこの世界は“本来的には”曼荼羅だとも言えます(この雑文では、今後特に断りなく「曼荼羅」とだけ言ったときは、壁や絵に描かれた曼荼羅を指すものとします)。

また、曼荼羅は瞑想のために用いられる装置だということも重要です。修行者は曼荼羅の前に坐り、瞑想を通じて、「自分」の身口意と曼荼羅のなかの仏格の身口意を重ねあわせ、曼荼羅を構成する仏格になりきってしまうのです。繰り返しになりますが、密教の立場からすると、この世界すべてが“そのまま”曼荼羅であり仏のあらわれだと言えます。修行者は、自らの身心を曼荼羅化し、それを通じて「自分」と仏の世界を合一させようとするのです。ここに見られるのは、象徴(曼荼羅)と象徴されるもの(この世界のすべて=仏の世界)の相似が、イコールの関係へと飛躍するという思考です。密教には「象徴主義的」な傾向があると申し上げましたが、それはこういったところにもあらわれています。ともあれ曼荼羅は元々、鑑賞を目的とした「美術」作品ではなかったのです。

なお、伝真言院曼荼羅はあくまでも、日本における胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅の一例です。胎蔵曼荼羅や金剛界曼荼羅は世界中どこでもみんなこんな感じだというわけではありません。胎蔵曼荼羅について言うと、今日我々が日本のお寺などで見る胎蔵曼荼羅は、『大日経』に説かれている曼荼羅と大きな違いがあります。『大日経』に説かれているとおりに仏格たちを描いて配置していっても、我々が日本で見かける胎蔵曼荼羅のような構図にはならないのです。今の日本で見られる胎蔵曼荼羅は、『大日経』に基づきつつも、『不空羂索神変真言経』や『一字仏頂輪王経』などの『大日経』以外の密教経典で説かれている説も利用しながら、様々な思考錯誤や紆余曲折を経て現在の形に至ったものです。チベットに伝わっている胎蔵曼荼羅を見ると、日本の胎蔵曼荼羅よりもはるかに『大日経』に忠実です。ただしこれは、『大日経』に忠実なチベットの曼荼羅の方が優れており、『大日経』から逸脱した日本の胎蔵曼荼羅は劣っているということでは全くありません。というのも、ここでは深入りしませんが、今日の我々が日本で見る胎蔵曼荼羅は、元々胎蔵曼荼羅が抱えていた配置や構図に関する弱点を、様々な工夫によって克服することに成功しており、非常に整然とした構成になっているからです。ですので、そこに優劣などという価値判断を安直に持ち込むわけにはいきません。

また、金剛界曼荼羅について言うと、先ほどの伝真言院曼荼羅を見てのとおり、九つの部分から構成されています。これを九会曼荼羅と言います。九会のそれぞれの名称は、次のようになります。

理趣会以外の八つの部分は、『金剛頂経』に出てくる曼荼羅に基づいて描かれています。『金剛頂経』には全部で28種類の曼荼羅が出てくるんですが、そのうちの8種類に基づいて描かれているのです。理趣会だけは、『金剛頂経』ではなく『理趣経』に出てくる十七尊曼荼羅という曼荼羅に基づいて描かれています。しかし、金剛界曼荼羅が九会でなければならない必然性は特にありません。実際、このような九つの部分から構成された金剛界曼荼羅はインドやチベットには存在せず、ほとんど中国や日本にしか見あたらないのです。もっと言えばチベットでは、『金剛頂経』に説かれている28種類の曼荼羅は、すべて独立した作品として描かれています。これも仏教の東アジアにおける変容の一例なのですが、なぜ金剛界曼荼羅が九会で描かれるようになったのかはよくわかっていないようです。ともあれ曼荼羅一つとっても、インドやチベットの仏教と、東アジア仏教が歩んだ道の違いがあらわれているわけです。

九会曼荼羅のなかで最も重要なのは、真ん中の成身会です。成身会は、『金剛頂経』の最初に出てくる金剛界大曼荼羅という曼荼羅に基づいています。この金剛界大曼荼羅は非常に重要です。というのも、『金剛頂経』に出てくる金剛界大曼荼羅以外の27種類の曼荼羅はすべて、金剛界大曼荼羅の変化形態か省略形態なのです。よって、金剛界大曼荼羅は金剛界系の曼荼羅の基本パターンになっているのです。そしてこの基本パターンは、従来の曼荼羅と構造が根本的に異なる優れたものだったのです。この点は重要なので、また後ほど触れます。

なお余談になりますが、日本の天台宗では、九会曼荼羅のかわりに八十一尊曼荼羅と呼ばれる金剛界曼荼羅を用いることがあります。これは日本から唐に留学した円仁という人が輸入したものです。

四種曼荼羅

さて、壁や紙に描かれた曼荼羅にしても、人間のような姿(これを尊形と言います)をした仏格たちを描いたものだけではなく、他にも種類があります。日本の真言密教で行われている曼荼羅の分類法に、四種曼荼羅というものがあります。これは、曼荼羅を大曼荼羅・三昧耶曼荼羅・法曼荼羅・羯磨曼荼羅の四種類に分けたものです。まず大曼荼羅というのは、先ほどの伝真言院曼荼羅のように、仏格を尊形で描いたものです。次に三昧耶曼荼羅というのは、仏格たちが装備している持ち物などを、仏格を象徴するシンボルとして用いて曼荼羅を描いたものです。具体的には、先ほど紹介した金剛杵や、蓮華や刀剣などが、仏格のシンボルとして用いられます。刀剣と聞くとギョッとするかもしれませんが、例えば前回見た降三世明王は刀を持っています。おそろしげな明王は、刀や剣で象徴されたりするわけです。

次に法曼荼羅について。密教では、仏格たちをそれぞれ一文字であらわすことがあります。そこで、そういう仏格たちを象徴する文字を使って曼荼羅を描いたのが法曼荼羅です。

このような仏格を象徴する文字のことを種子と言いますので、法曼荼羅のことを種子曼荼羅とも言います。

ちなみに東アジアでは、インドの言語を表記するのに用いられるこのような文字を梵字と呼んできました。少し脱線すると、我々が日本で見かける梵字の起源は、紀元前のインドで用いられていたブラーフミー文字にあります。例えば、高校の世界史の時間に、紀元前3世紀頃にマウリヤ朝のアショーカ王という王様がインド全域をほぼ統一したとか、この王様が仏教に深く帰依したとか、インドの各地にアショーカ王碑文を刻んだといったことを覚えさせられますね。このアショーカ王碑文なんかは、ブラーフミー文字で書かれています。

その後グプタ朝の時代になると、ブラーフミー文字を元にしたグプタ文字が成立します。さらに6世紀頃になると、グプタ文字の流れを汲んだシッダマートリカーという文字が登場します。このシッダマートリカーの系統はインドの外に輸出され、中国を経て日本にも入ってくることになりました。そういうわけで、我々が日本のお寺などで見かける梵字は、シッダマートリカーの系統なのです。そして、シッダマートリカーは悉曇と漢訳されたので、悉曇文字と呼ぶようになったというわけです。

ちなみに、インドではその後、グプタ文字の流れを汲んだナーガリー文字が登場します。現在のインドでヒンディー語やサンスクリット語を表記するのに用いられているデーヴァナーガリー文字は、この系統です。संस्कृतだのएवं मया श्रुतम्だのといった現代のインドで用いられているデーヴァナーガリー文字と、日本で見られる梵字に違いがあるのは、以上のようなわけです(どちらも元を辿ればブラーフミー文字の系統ではあるのですが)。

脱線はこれくらいにして法曼荼羅に戻りましょう。仏格を梵字一字であらわす仕組みについて、もう少し考えてみましょう。一例をあげると、毘沙門天という護法尊は次のような梵字であらわされます。

この文字はvaiと読みます。これは、毘沙門天のことをサンスクリット語でvaiśravaṇaと言うから、頭文字をとったというだけの話です。もう一例あげると、薬師如来という仏は次のような文字で象徴されます。

こちらはbhaiと読みます。これも、薬師如来はサンスクリットでbhaiṣajyaguruと言いますので、やはりイニシャルをとっただけです。思いのほか単純ですね。三昧耶や種子というのは、キズナアイは🎀、さくらみこは🌸、壱百満天原サロメは💯🦂といった具合に、vtuberを推しマークで象徴的に表現するのと同じようなものだとも言えます。装備品が並んだ三昧耶曼荼羅や種子が並んだ法曼荼羅を見て、なんだか難しそうだと思う方もおられるかもしれませんが、単純に「推しマーク」を用いた方が分かりやすかったり便利だったりするからそうしているという面があるのも事実なのです。

例えば、先ほど曼荼羅は元々は地面の上に描かれていたと言いましたが、チベット密教では現在でも、色のついた砂で曼荼羅を描くということが行われています。この場合、仏たちを尊形(人間のような姿)で描こうとすると、いかに細かい砂を用いてもやはり限界があります。曼荼羅においては仏たちの姿は装備品などで区別されているにすぎないわけで、尊形だと仏たちをうまく描き分けたり見分けたりするのは容易ではないからです。ですので、尊形ではなく装備品や種子で仏たちを描く三昧耶曼荼羅や法曼荼羅の方が都合がよかったのです。実際、現在のチベット密教でも、伝統的な方式で砂曼荼羅を造る場合、ほとんどが三昧耶曼荼羅です。このような単純で現実的な事情もあったりするので、密教に見られるいろんな要素を何でもかんでも「密教の神秘!」みたいな「物語」に結びつけるのはいかがなものかと私は思っています。

さて、四種曼荼羅の最後は羯磨曼荼羅です。これは、仏像などを並べて、曼荼羅の形式で配置したものです。大曼荼羅・三昧耶曼荼羅・法曼荼羅は2次元ですが、羯磨曼荼羅は3次元で密教の世界を表現したものだということになります。余談ですが、チベットでは先ほど紹介した金剛界曼荼羅の九会曼荼羅の供養会に相当するものを羯磨曼荼羅と呼びます。ですので誤解や混同を避けるために、チベット仏教の文脈ではこのような三次元の曼荼羅は「立体曼荼羅」と言った方がいいかもしれません。

三尊形式から三部へ

さて、曼荼羅は、『大日経』や『金剛頂経』の時代になって突然生まれたものではなく、時間をかけて発展してきたものです。このあたりの歴史をざっくり辿るために、ちょっと時計の針を戻してみましょう。第11回で申し上げたように、紀元後1世紀頃になると、仏像が造られ始めます。仏像は最初のうちは単体だったんですが、やがて三尊形式と呼ばれるスタイルが登場します。三尊形式というのは、仏を真ん中に置いて、その左右に釈迦の弟子や菩薩などを配置するスタイルのことです。この三尊形式が、初期の曼荼羅に影響を与えていくことになります。というのも、初期の曼荼羅のほとんどは、仏部・蓮華部・金剛部の三部で構成されているのです。初期の曼荼羅では、まず真ん中に仏が描かれます。次に、我々から見て左側には、観音菩薩や、観音菩薩と関係の深い尊格が描かれます。この部分は蓮華部と呼ばれています。そして我々から見て右側には、金剛手菩薩や、金剛手菩薩と関係の深い尊格が描かれ、金剛部と呼ばれています(仏の上下にもいろんな仏や菩薩が描かれるのですが、この部分についてはどの仏や菩薩を指定するかが経典によってかなり異なっており、まちまちです)。このように、仏像の三尊形式が、初期の曼荼羅の三部に発展していったのです。

ちなみに、仏部・蓮華部・金剛部の「部」というのはサンスクリットで言うとクラ(kula)で、「血縁関係のある一族」という意味です。曼荼羅ではいろんな仏格をテキトーに雑然と配置するのではなく、関連性の強い仏格が一箇所にまとめて描かれています。それを「血縁関係のある一族」になぞらえて、「部」と呼んだわけです。

以上のような「三尊形式から三部へ」という流れは、『大日経』の胎蔵曼荼羅にも受け継がれています。先ほどの胎蔵曼荼羅をもう一度見てみましょう。

真ん中に坐っているのが大日如来です。その周りには四人の如来と四人の菩薩がいます。この中心部のことを中台八葉院と言います。そして、(我々から見て)中台八葉院の左側にあるのが蓮華部院で、ここには観音菩薩と関係が深い仏格が描かれています。さらに、(我々から見て)中大八葉院の右側にあるのが金剛手院で、金剛手菩薩と関係が深い仏格が描かれているのです。このように、胎蔵曼荼羅は仏・蓮華・金剛の三部構成の方向性を受け継いでいるのです。

金剛界曼荼羅という画期

そういうわけで、『大日経』に基づく胎蔵曼荼羅は、三部構成の曼荼羅の流れを汲んだものです。あくまでも三部構成の延長線上に出てきたもので、その大枠を超えるものではありませんでした。でも、『金剛頂経』に基づいた金剛界曼荼羅は違います。金剛界曼荼羅は、そのような既存の曼荼羅とは根本的に異なる構造を持った、革命的な曼荼羅だったのです。そこで、金剛界曼荼羅がどのような点で従来型の曼荼羅と異なっていたのかを簡単に見ておきたいと思います。

前回も述べたように、大乗が誕生して以来仏教は、新たな仏や菩薩を創作したり、バラモン教やヒンドゥー教から天部(護法尊)として神々を取り込んだり、陀羅尼を尊格化して明王を生み出したりしていったので、尊格がどんどん増えていきました。時代が下るにつれて、これらの尊格はものすごい数になっていきます。数が増えるのはありがたいことではあるんでしょうけど、いろんな尊格が整理されずにごった返していると何がなんだかわかりません。曼荼羅は、そのような大勢の仏格たちを秩序立てて整理しようとしたものだとも言えます。でも、従来の曼荼羅では、単に仏格を整理・分類して描くだけだったので、仏格が増加するにつれて、三部構成の枠組みでは整理しきれないという問題が生じてきました。

金剛界曼荼羅は、従来の曼荼羅が抱えていたこのような問題を解決する枠組みを確立しました。先ほども申し上げましたが、『金剛頂経』に出てくる曼荼羅で最も重要なのは、冒頭部で説かれる金剛界大曼荼羅です。『金剛頂経』に出てくるそれ以外の27種類の曼荼羅はすべて、金剛界大曼荼羅の変化形態か省略形態です。金剛界大曼荼羅は金剛界系の曼荼羅の基本パターンなのです。そこで、金剛界曼荼羅の世界を覗くために、金剛界大曼荼羅の構造を見てみましょう。

金剛界大曼荼羅は、五仏・十六大菩薩・四波羅蜜菩薩・八供養菩薩・四摂菩薩で構成されています。5+16+4+8+4=37ですから、合計37の尊格で構成されていることになります。これを金剛界三十七尊と言います。また、金剛界曼荼羅は、従来の仏部・蓮華部・金剛部の三部構成ではなく、如来部・金剛部・宝部・蓮華部・羯磨部の五部による構成を導入しました。37の尊格の配置は次のようになります。

黄色に塗った尊格たちは宝部に属しています。青色の尊格は金剛部、赤色の尊格は蓮華部、緑色の尊格は羯磨部にそれぞれ属しています。また、阿閦如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来はそれぞれ、金剛部・宝部・蓮華部・羯磨部の部主(最高の尊格)です。そして毘盧遮那如来は、五仏が属する仏部の部主となっています。見てのとおり、上下左右完全対称の極めて秩序立った配置になっています。

毘盧遮那如来・阿閦如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来の五仏はそれぞれ、如来部・金剛部・宝部・蓮華部・羯磨部の部主であり、それぞれ法界体性智・大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智という智慧を象徴しています。そこで、五仏のことを五智如来とも言います。大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智の4つは、第28回で紹介した唯識思想で説かれる四智のことです。第28回で述べたように、法相宗の伝統教学では、修行を通じて八識は次のように四智という四つの知慧に転換するのだとされています。

アーラヤ識→大円鏡智(いかなる分別も加えることなく鏡のように現象を如実に映す知慧)

末那識→平等性智(自我意識を克服し「自分」と「他人」を平等にみる知慧)

意識→妙観察智(如実に物事の姿を洞察する智慧)

眼識・耳識・鼻識・舌識・身識 → 成所作智(衆生を救うために様々に行為する知慧)

密教はこの思想を取り込み、そこに毘盧遮那如来によって象徴される法界体性智を加えて五智としたわけです。

さて、金剛界大曼荼羅の五部はどれも、まず真ん中に仏を置いて、上下左右に(その部に属する)尊格を配置しています。これによって、上下左右完全対称の整然とした曼荼羅が容易に構成できるようになりました。三部構成を基本とする既存の曼荼羅は、絵画的な左右対称のレベルにとどまっていたので、これは大きな進展だと言えます。

さらに『金剛頂経』では、大乗の登場以降、ものすごい数になっていった仏格を整理統合する方法をあみ出しました。例えば明王について言うと、『金剛頂経』が説く28種類の曼荼羅の一つに、降三世大曼荼羅というのがあります。この曼荼羅では、先ほど申し上げた金剛界大曼荼羅の三十七尊がすべて、おそろしい表情をした明王に変身します。例えば、金剛光菩薩は金剛日明王に、金剛牙菩薩は金剛夜叉明王に、といった具合に全員変身するのです。そうすると、明王はすべて三十七尊のあらわれだということになります。『金剛頂経』はこのように、明王というのははすべて三十七尊のあらわれであるとみなすことで、曼荼羅の体系に組み込んだのです。

観音菩薩についても同じことが言えます。大乗で信仰される観音菩薩には、聖観音・十一面観音・千手観音・如意輪観音・不空羂索観音・馬頭観音など、いろんな種類があります。日本仏教では三十三観音ということばがあって、三十三種類あると言われています。ネパール仏教に至っては、百八観音と言って、百八種類もあるなどと言われたりします。ちなみに、十一面観音や千手観音のように、顔や腕がいっぱいあるものは変化観音と呼ばれており、密教の時代になると大いに信仰されるようになりました。このような観音菩薩たちは、『金剛頂経』では遍調伏大曼荼羅という曼荼羅に描かれているのですが、ここでも観音たちはすべて、金剛界三十七尊が変身したものだとされるのです。多種多様な大量の観音たちも、三十七尊のあらわれだということになっているのです。

そういうわけで『金剛頂経』は、大乗で爆発的に増加した尊格たちを、すべて金剛界三十七尊が変身したものとして、自らの体系のなかに組み込んだことになります。そうやって、あらゆる尊格を五部のなかに包摂し、体系的に分類整理する枠組みを発明したのです。

さらに、五部はそれぞれ独立しているだけでなく、お互いがお互いを包摂しあう関係にあります。ここで思い出していただきたいのは、第26回で扱った『華厳経』で説かれる「一即多」「一即一切」の思想です。ロマネスコや肺の気管支や脳のシナプスなど、一つのモノのなかに無限の繰り返しが含まれていて、細かく見ていくとそこには無限に相似形が出てくるんだけど、遠くから全体を眺めれば一体に見えるという構造は自然界によく見られます。そのような構造と同様に、「部分のなかに全体(全宇宙)が含まれており、全体のなかに部分が映し出される」。そのような思想が『華厳経』に見られることはすでに述べたとおりです。金剛界曼荼羅はこれと同様に、五部のなかに五部が無限に含まれる構造になっているわけです。前回も申し上げたように『華厳経』は密教と密接に関係する経典なんですが、このような「一即多」「一即一切」の思想が密教にも流れ込んでいるわけです。

ここでもう一度、九会曼荼羅を見てみましょう。

ここで見ていただきたいのは、四印会と一印会です。四印会は、真ん中に仏を置いて、上下左右に(その部に属する)尊格を配置するという金剛界曼荼羅の基本構造だけで成り立っている省略形態です。一印会は、大日如来のみを描いた、究極の省略形態です。このように金剛界曼荼羅は、非常に大規模な形から一印会のような極小の省略形態に至るまで、自在に拡大したり縮小したりすることが可能なのです。これを可能にしているのが、上下左右完全対称の構図であり、五部はお互いに包摂しあうという思想です。ここには、「どんなにちっぽけな極小の部分のなかにも全体(全宇宙)が含まれており、全体のなかには部分が映し出される」という『華厳経』以来の思想が表現されていると言えるでしょう。以上のように、金剛界曼荼羅は従来の曼荼羅と比べて様々な点で非常に優れたものであったため、その後の密教史に大きな影響を与えていくことになります。

『理趣経』の曼荼羅――尊格と教義命題の対応

金剛界曼荼羅についてはこれくらいにして、『理趣経』の曼荼羅についても簡単に触れておきたいと思います。『理趣経』に基づいた曼荼羅には種類がいろいろあります。先ほども言いましたが、九会の金剛界曼荼羅の右上には、『理趣経』に基づいた理趣会というものがあります。これも日本に見られる『理趣経』系統の曼荼羅の一つだと言えます。

また、日本には十八会曼荼羅と呼ばれる十八種類の『理趣経』の曼荼羅も伝えられていますので、簡単に触れておきます。『理趣経』に限らず東アジア仏教では一般に、仏教経典を序分・正宗分・流通分という三つの部分に分けるという考え方があります。この考え方を三分科経と言います。序分は経典の導入部です。今で言うプロローグですね。正宗分は本論です。流通分は、最後に経典の優れた点を示し、弟子に経典の内容を託したり、経典を広めることを勧めたりする部分です。言わばエピローグです。

『理趣経』の場合、まず序文に基づいた曼荼羅があります。次に、『理趣経』の正宗分は十七のパートに分かれていて、十七のパートそれぞれに基づいた十七種類の曼荼羅もあります。よって、これらすべてを描くと十八種類となります。これを十八会曼荼羅と呼ぶわけです。

そういうわけで『理趣経』の曼荼羅と言ってもいろんな種類があるんですが、ここで触れておきたい重要な曼荼羅が、『理趣経』の正宗分の第一段に基づいて描かれる十七尊曼荼羅です。十七尊曼荼羅には、文字通り全部で十七の尊格が描かれます。九会の金剛界曼荼羅の右上にある理趣会でも、見てのとおり十七尊が描かれています。この十七という数は一体どこからきたのでしょうか。ここでもう一度、先ほど引用した『理趣経』の正宗分の第一段に出てくる一節を見てみましょう。

性愛の快楽は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

性愛の快楽を得ようとする欲望は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が抱き合う行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が離れがたく思う心は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

思い叶って満足し、自分には何でもできると信じ込む心境は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

欲心を秘め異性を見て歓びを感じる心は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が性行為をして味わう快感は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

性行為を終えて男女が離れがたく思う愛情は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

男女が性行為を終えて、世界の主になったような気分にひたる満足感は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

自分の外観を美しく飾る行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

心を満ち足りた状態にする行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

自分を光り輝く状態にする行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

身体を安楽な状態にする行為は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての色形あるものは、 その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての音声は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての香は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

この世のすべての味は、その本性が清浄なのですから、菩薩の境地そのものなのです。

ここには、全部で十七種類の「菩薩の境地」が説かれています。これを十七清浄句と言います。もっとも、厳密に言うとこの十七という数は訳本によってかなり異なります。唐の時代に不空という人が漢訳した『理趣経』では十七なのですが、チベット訳では百種類以上あげられているものもあります。また、不空の師匠にあたる金剛智という人が訳したものだと十三種類しかなかったりします。この数のバラツキについてはいろいろとややこしい問題があるのですが、この雑文では割愛します。

ともあれ、十七尊曼荼羅は十七清浄句に基づいています。実は十七尊曼荼羅というのは、教義を説いた命題を尊格化したものなのです。『理趣経』が登場する以前にも、例えば陀羅尼を尊格化して明王にするといった具合に、仏教の概念を尊格化するということは行われていました。十七尊曼荼羅は、そこからさらに一歩を踏み出して、教義を説いた命題そのものを尊格化したのです。教理命題と尊格の一対一の対応関係が確立したわけです。そうすると、それぞれの教義命題を修習すれば、対応する尊格の境地を体得できるということになります。なぜなら、既に申し上げているように密教の発想では、象徴と象徴されるもの(ここでは尊格と教義命題)が相似の関係にあることが、イコールの関係へと飛躍するからです。このような発想でいくと、それぞれの仏格が集まっている曼荼羅全体を思い描く瞑想を行えば、経典全体で説かれる教えを体得できるのだということにもなるわけです。なお、これは余談ですが、チベットでは十七尊曼荼羅の例は非常に少ないです。チベットでは『理趣経』ではなく、『理趣経』が発展してぶ厚くなった『理趣広経』という経典に基づく曼荼羅の方が普及しているからです。

さて、曼荼羅についてあれこれと見てみました。このように密教においては、曼荼羅や仏像といったヴィジュアルな表現が非常に発達したわけです。アジアのどの地域でも、「仏教美術」と呼ばれるものの大部分は密教と深い関係にあります。密教はアジア全域の仏教文化に大きな影響を与えたわけで、仏教文化の展開に担った役割は極めて大きいものがあります。

曼荼羅に対して、無秩序でカオスな世界を描いたものだというイメージを抱く方もおられるようですが、これまで述べてきたことからも明らかなように、実際は全く逆なのです。元々の曼荼羅は、仏格たちを一定の幾何学的パターンで秩序立てて体系的に配置することで、密教の世界観を描いたものだったのです。

「ガラパゴス化」した曼荼羅

これは私見ですが、曼荼羅は無秩序でカオスな世界を描いたものだというイメージが一部にあるのは、仏教の日本的変容の問題とも関わっているのではないかと思われます。例えば日本で曼荼羅と呼ばれているもののなかには、「仏格を一定の幾何学的パターンに配置する」という曼荼羅の元々の特徴から逸脱し、著しく「ガラパゴス化」したものも見られます。その一例が、宮曼荼羅です。

宮曼荼羅は文字通り、お宮(神社)を描いたものです。その多くは神社を上空から俯瞰する視点で描き、そこにまつられている神々や、その神々の本来の姿だとされる仏や菩薩を描いています。画像は、中世の日本で盛んに作られた春日宮曼荼羅と呼ばれる宮曼荼羅の一例です。春日宮曼荼羅では多くの場合、下に春日山と春日大社を描き、上に神仏を描きます。ここでは、曼荼羅の元々の特徴だった幾何学的な配置や対称性は完全に失われています。掛け軸のように縦長ですし、左右や上下の対称性など、もはやどこにもありません。

日本の曼荼羅が元々の形から逸脱していく傾向は最初からあったようです。例えば、今回紹介した伝真言院曼荼羅は、現存する色づけが施された両部曼荼羅のなかでは最古のものだとされています。この伝真言院曼荼羅は、実は完璧な正方形ではありません。少しだけ縦長なのです。非常に古い伝真言院曼荼羅の時点で既に、上下の対称性は厳密には守られていないのです。左右の対称性は守られても上下の対称性は守られない傾向は時代が下るにつれてより顕著になり、宮曼荼羅のように掛け軸みたいなのも出てくるわけです。

日本には、花曼荼羅だの恋曼荼羅だの道具曼荼羅だのといったことばまであります。曼荼羅という語を厳密に定義せずに拡大解釈し、インドやチベットでは曼荼羅と呼ばれることがありえないようなものも「曼荼羅」と呼んできたのです。良いか悪いかはともかく日本では、仏教のいろんな要素が元々の原則から逸脱してグズグズになっていく傾向があることは否めません(もっとも、これは仏教に限ったことではなくいろんな分野で見られることかもしれません。それが良いことなのか悪いことなのかとなると、ものすごく難しい問題だと思いますが)。そのような傾向が曼荼羅にも見られるわけです。この日本仏教の傾向については日本仏教篇でまた述べます。

中期密教については今回でひとまず終わりにします。続けて後期密教についても見てみてみましょう……と言いたいところですが、後期密教には『理趣経』以上に過激で「異様な」要素や、一歩間違うと「危険な」内容も含まれています。また、後期密教の研究は近年大きく進展してきましたが、いまだに研究が十分とは言えない文献も多い分野で、素人の私が言えそうなことは限られています。先ほども申し上げたように、後期密教については、中国で宋の時代に後期密教経典が一応漢訳されたりはしているのですが、そうやって漢訳された経典が東アジア仏教に与えた影響は極めて限定的なものでした。よって、日本では後期密教は浸透することはありませんでした。この雑文は、『中論』や『荘子』の問題が現代の問題とどのように繋がっているのか、ほかならぬ我々にどのように関係しているのかを言語化することを目指していますので、日本に浸透しなかった後期密教についてはひとまずスルーするという選択肢もなくはないのかもしれません。しかし、完全にスルーしてしまうのはやはり問題だと思われます。というのも、後期密教には、この雑文が扱っている問題と絡んでくるような要素もあると私は考えるからです。

以上のような問題もありますので、次回から後期密教の世界に少しだけ立ち入る予定ですが、「番外編」という形にします。「番外編」を3回ぐらいやって後期密教についてお話ししてから第31回に行くことにします。そして、「番外編」を読み飛ばしていきなり第31回に行っても問題がないようにします。ひとまず今回はこれくらいにしておきます。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?