骨盤帯の安定化機構と評価①

はじめに

こんにちはLeeです。

前回は骨盤帯の理解の基礎となる解剖や運動、マルアライメントについてお伝えしました。

今回は骨盤帯が安定性を確保するメカニズムについて説明し、Active Straight Leg Raise Test(以下、ASLRテスト)という骨盤帯とその周囲の疼痛との関連性や有用性が検証されている評価の1つをご紹介します。

このテストは数値で表せるので、経時的な変化を追う事もできますし、検査される人の自動運動で行うので侵襲の少ない検査となります。

しかし、そのスコアばかりに目が行くと、代償動作を見逃してしまい再現性がなくなってしまう可能性があります。

再現性がなければ経時的な変化を確認することもできません。

そのためには、まず基礎となる「骨盤帯の安定化を図るメカニズム」を理解することが重要です。

また、骨盤帯の安定化について理解すると、それが機能せずに起きている疼痛に対しても理解が深まります。

この記事はこんな方におすすめです。

◆骨盤帯の安定化について知りたい

◆骨盤帯に起きる疼痛の原因を知りたい

◆ASLRテストについて知りたい

1.骨盤帯の安定化機構

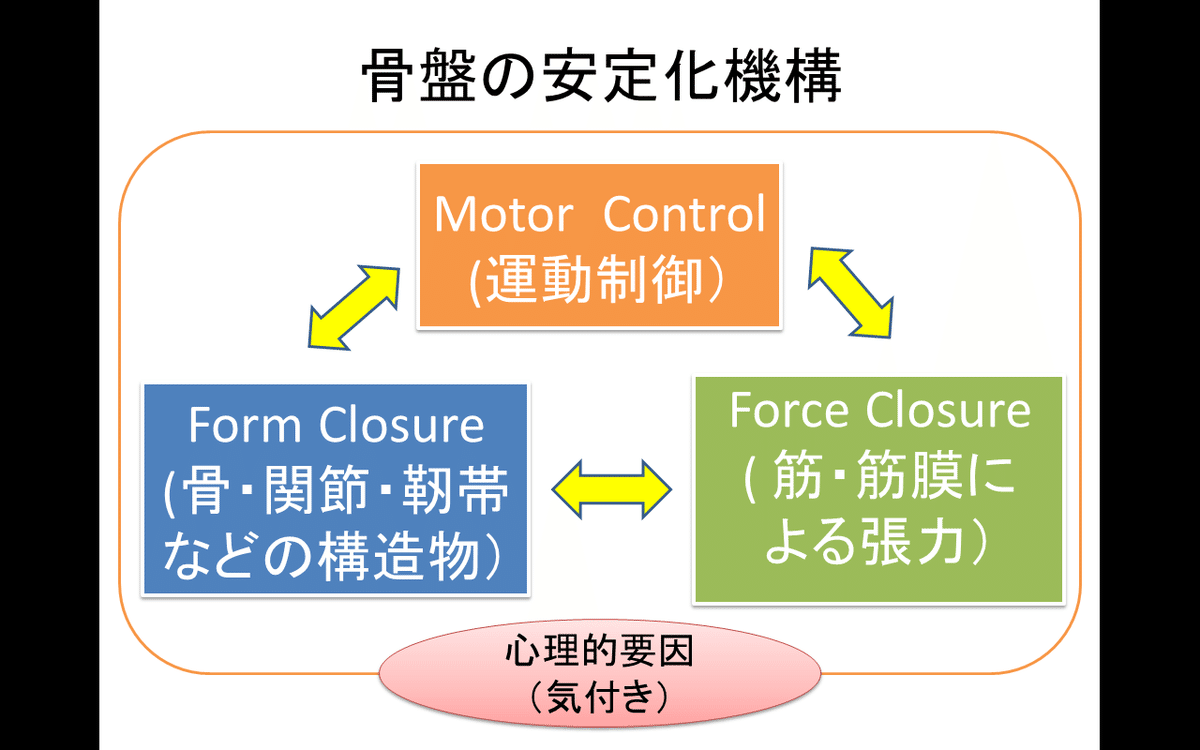

骨盤帯の安定性にはForm closure(フォームクロージャー)とForce closure(フォースクロージャー)という2つの要素があります。

また、その2つの要素は運動制御(Motor Control)によって影響を受けています。そのため、この2つの要素は別々に働いているのではなく、それぞれが互いに影響し合って機能をしています。

①Form closure(フォームクロージャー)

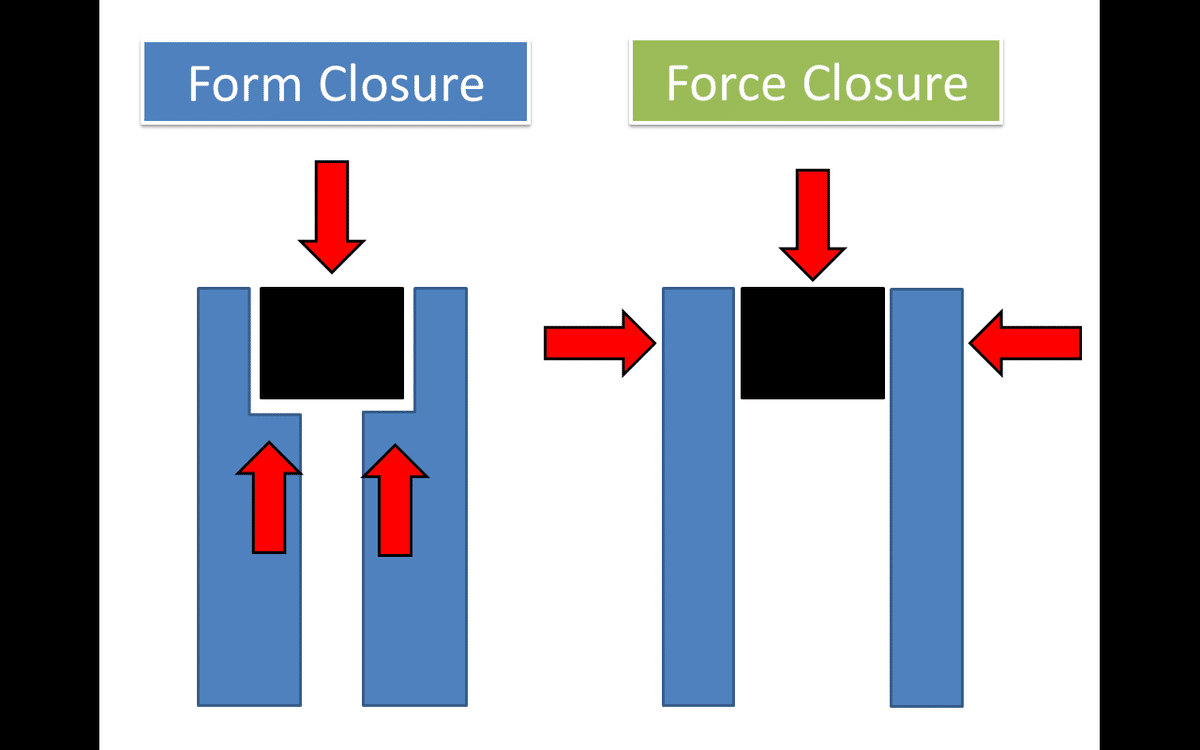

フォームクロージャーは骨や関節の形状、靭帯といった関節構造物による安定性のことです。

仙腸関節は平坦な関節面のために剪断力(ずれ)による傷害を受けやすいとされています。

しかし、仙骨が楔(くさび)状をしており左右の腸骨の間に挟まれていることで構造的に安定しています(図の左側)

また、仙腸関節の関節軟骨は滑りにくく、不規則な形状をしています。仙腸関節は加齢とともに変形し、思春期以降には仙骨側の凹みにあたる部分の腸骨の表面には凸が形成され、仙腸関節の安定性を高めるといわれています。

これが形(Form)による安定です。

この安定は仙骨と寛骨の位置関係によっても変化します。

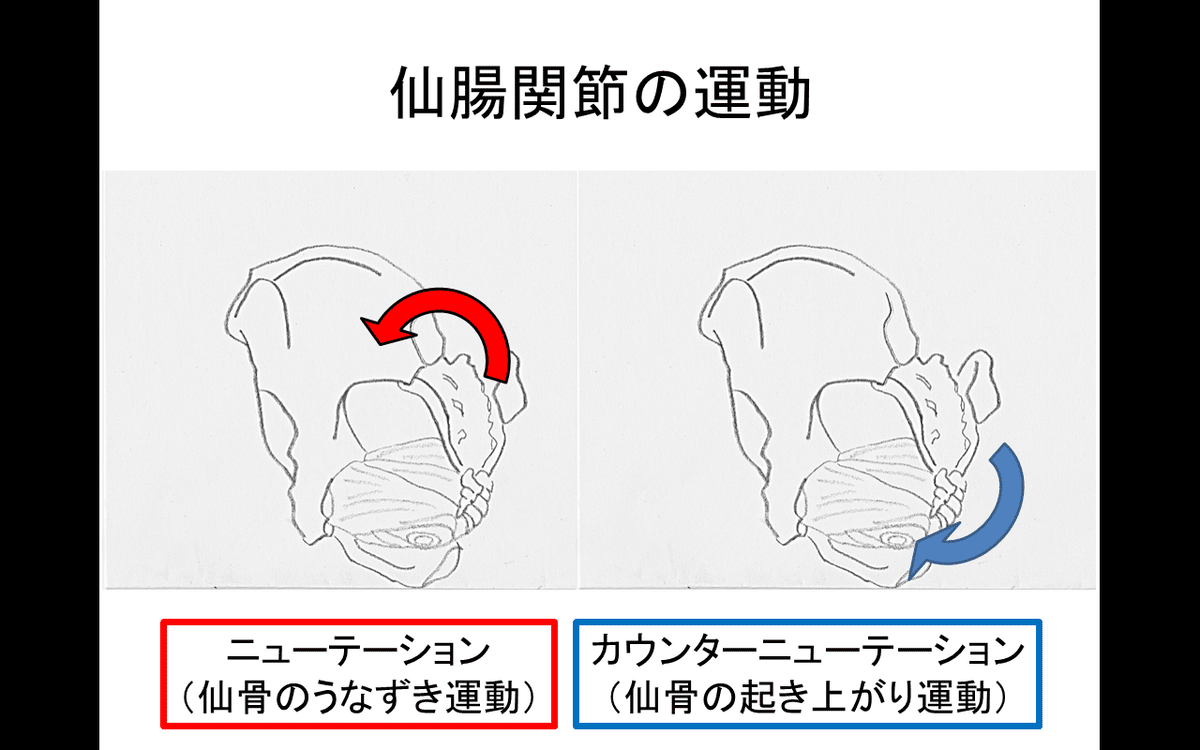

前回、「基礎から学ぶ骨盤帯」で骨盤帯の運動についてお話しましたが、仙骨は寛骨に対して(もしくは寛骨は仙骨に対して)S2を通る水平な線を軸とした運動をします。

(下の図は復習です)

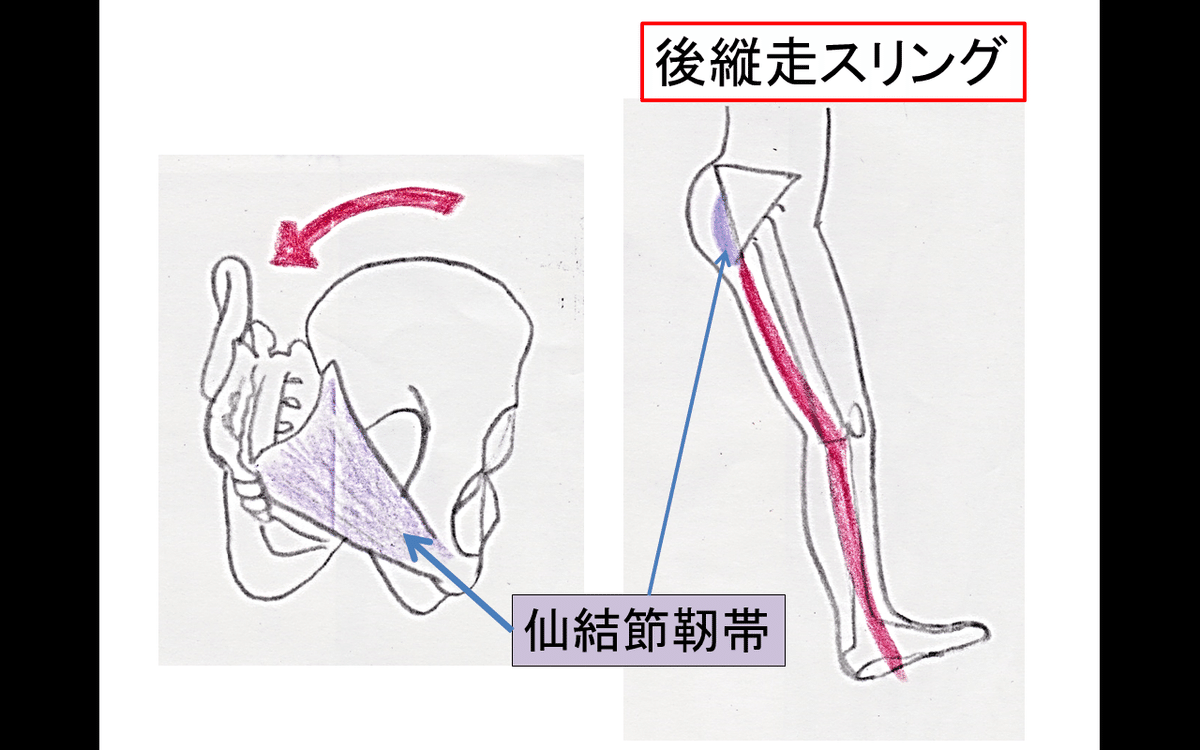

仙骨がニューテーション(あるいは寛骨の後方回旋)した際に仙結節靭帯や仙棘靭帯は緊張するため安定性が増加します。

(右の後縦走スリングについては後ほど出てきます。)

逆に仙骨がカウンターニューテーションする場合(寛骨は前方回旋)には仙腸関節の安定性は低下します。

この仙腸関節の運動には、前述したように腰椎や股関節の動きが関与します。

腰痛のパフォーマンステストとしてされる立位体位前屈で、その例を紹介します。

立位体位前屈では腰椎骨盤帯リズム※を観察すると思いますが、この時の仙骨は以下のような動きをするといわれています。

※腰椎骨盤帯リズムについてはCLINICIANSのブログでも取り上げられています。ご参照ください。

<立位体前屈の仙骨の動き>

①立位の時点では仙骨はニューテーションの位置で固定されている

↓

②体幹を前傾させていくと重心をコントロールするために骨盤帯が後方にシフトする

↓

③仙骨はニューテーションを保つ

↓

④腰椎が仙骨上で屈曲しPSISが対称的に上方へ動く

↓

⑤寛骨が大腿骨頭上を前方回旋する(骨盤前傾)↓

⑥仙結節靭帯、大腿二頭筋、胸腰筋膜の緊張が高まりニューテーションが終了する

↓

⑦寛骨が前方回旋を続ける

↓

⑧相対的に仙骨はカウンターニューテーションとなる

というように始めは腰椎の動きにあわせてニューテーションしていた仙骨が、後方の筋や靭帯の影響を受けて最終的には相対的にカウンターニューテーションするという現象です。

このように、仙結節靭帯に直接付着している大腿二頭筋・梨状筋・大殿筋・多裂筋のいずれかが収縮しても緊張が増加するため、靭帯による安定はフォームクロージャーと説明されることもあればフォースクロージャーと説明されることもあります。

ここまでが無料で読める内容となります。

以下では「もう一つの骨盤帯の安定化機構とそれが破綻して起きる問題」「骨盤帯の評価としてのASLRテストの意義」について詳しく解説していきます。

骨盤帯痛の病態を理解することや骨盤帯の評価の精度を上げる為にも重要な知識です。

詳しく知りたい方はぜひ"実践!ゼロから学べるLow Back Pain"マガジンの購読をお願いします!

ここから先は

実践!ゼロから学べるLowBackPain

本noteマガジンはベテランの腰痛治療のスペシャリスト(理学療法士)3名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術と…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?