現存しない川 東京北区の「稲付川」を巡る

稲付川について

稲付川というのが東京都北区内にあったとのことで、いろいろ調べてみました。

稲付川(いなづけがわ)

稲付川は北耕地川(きたこうちがわ)とも呼ばれた水路で、石神井川の水を分けた潅漑(かんがい)用水でした。石神井川中流にある板橋の根村(現在の板橋区双葉町)の堰で分水されたので根村用水(ねむらようすい)または中用水(なかようすい)とも呼ばれていました。江戸中期・4代将軍家綱の時代に開削されたようですが詳しいことはわかっていません。

北区内の流路はほとんどが暗渠となり、下水溝になってしまいましたが、稲荷台(板橋区)の裾をめぐり、姥ヶ橋(うばがばし;環七通りの交差点名として残っています)をくぐって、現在の梅木小・清水小の脇を流れ、岩槻街道を過ぎたところで細分されて各村に導かれていました。その末はそれぞれ荒川(隅田川)に放流されていましたが、現在では北本通り(国道122号)の東側神谷3丁目地内に残っており、隅田川に接続しています。

川幅は2メートル前後の狭いものでしたが、流域の農家にとっては死活に関わる用水だったため、開設当時から利害の反する上流と下流の農民の間で争いが絶えませんでした。

明治5年の水争いでは、板橋の農民が総出で竹槍を持って村はずれの智清寺に15日間もたてこもって、姥ヶ橋に集まった上十条、稲付、赤羽、岩淵本宿、下、神谷の6ヶ村の農民と対峙しました。今にも血の雨を降らさんばかりでありましたが、東京府が仲に入ってようやく治まりました。また、明治9年には、根村堰の改修にからんで水争いが起き、板橋村など6ヶ村と王子村など22ヶ村とが対立して大騒動になりましたが、このときも東京府が仲裁に入って治めました。

現地に行く前に下調べしてみました

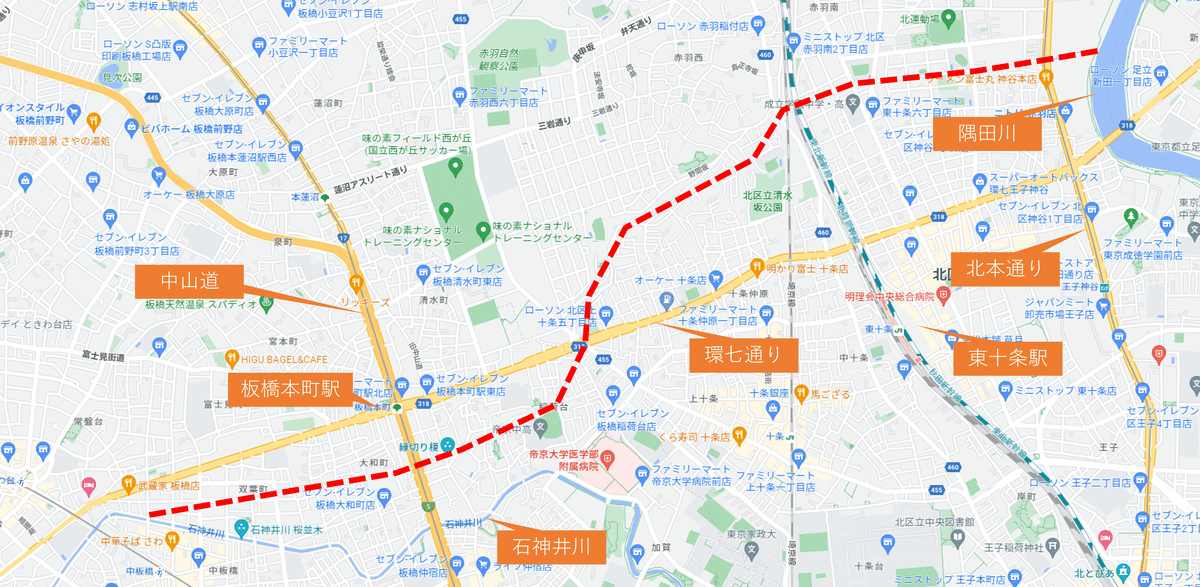

ネットの情報(主にWikipediaの「稲付川」の項目)を見ながらGoogleMAPで川跡のようなものを見ながら流路を想像してみました。

長さは大体4.5キロほど。流路と思われる道もあれば、開発により全く見当もつかない場所もあました。

全体像

実際に行ってみた

石神井川の向屋敷橋からスタート

向屋敷橋あたりから分水したとありましたので、そこからスタートしました。

日曜寺あたりから川跡が見えてきた

智清寺の境内を川が流れていた

智清寺

(前半略)

山門前にある正徳四年(一七一四)の石橋は、江戸から対象時代に使用された中用水に架けられたもの。中用水は、農業用水として石神井川の水を分水したもので、明治五年板橋町と下流の上十条村以下七ヶ村との間で配水を巡って争い、板橋の農民が当寺に立てこもった。同石橋は、昭和六十年度の板橋区登録文化財(史跡)に認定された。

平成六年八月 板橋区教育委員会

智清寺から現中山道までいかにもな川跡

中山道を越えて稲荷台へ

環七通り「姥ヶ橋」

姥ヶ橋とは、稲付川に架かっていた橋の名称です。稲付川は石神井川の支流であり、根村用水とも北耕地川ともいって農業用水として利用されていました。姥ヶ橋には、誤って川に子どもを落して死なせてしまった乳母が、自ら責めを負ってこの橋から身を投げて命を落としたという伝説があります。

この地蔵尊は、袈裟をまとい、右手に錫杖(しゃくじょう)を執り、左の掌に宝珠を載せ、正面を向いて蓮華座に立つ、安山岩系の石材を丸彫りした地蔵菩薩像です。台座には「享保九年(1724)甲辰天十一月吉日石橋供養」の銘文が刻まれています。向かって左側の堂内には石造の子育地蔵尊がまつられています。説明板の横には、道しるべでもある小型の文字庚申塔と地蔵尊の由来碑があります。像は、「姥ヶ橋の地蔵様」と呼ばれて親しまれています。

姥ヶ橋以北はいかにも川跡っぽい

ここからしばらくは道も狭く、くねくねし、両サイドは小高い丘陵地となっており川跡ぽっさが残っています。

水車の坂&游鯉園の坂

水車の坂

現在は石段(北区西が丘二-二十七-十二地先)となっていますが、昔はこの下に水車小屋があり、近くの農家が利用していました。水車に荷を運んできた馬が坂の途中から落ちて死んだこともあり、お稲荷さんと馬頭尊とが並んで立っていました。現在は稲付川も暗渠となってしまい、水車もありませんが、石段は西が丘から十条銀座を通って十条駅へ向かう通勤の人でにぎわっています。

平成八年三月 北区教育委員会

游鯉園の坂

十条仲原の台地から稲付川(現在は暗渠 あんきょ)に下る坂です。大正時代から戦前まで坂下の川下にあった川魚料亭が游鯉園で、この坂の名前は、その料亭の名に因んで付けられた俗称です。明治の頃、坂下に水車小屋があり旧稲付村(ほぼ、現在の赤羽西・西が丘・赤羽南に相当します)の農家がよく利用していました。

平成十八年一月 東京都北区教育委員会

武蔵野台地の際(キワ)まで来た

開発により川跡に建物が建つが何とか当時を偲ぶことも

西中橋跡

西中橋は昭和33年12月北耕地川に架けられた橋です。

平成3年3月に埋め立てが完了し橋としての役割を終えて撤去されました。

ここに西中橋を偲んで碑を建立いたします。

平成3年3月 東京都北区

隅田川直前に開渠の稲付川を見ることができる

神谷ポンプ所

神谷ポンプ所は、北区赤羽南、志茂、神谷地区の雨水を排除するために建設されました。このポンプ所は降り始めの雨水を、神谷幹線と地下40mにある貯水池に貯めて、晴れた日に「みやぎ水再生センター」に送り処理します。なお、貯留量を超えた雨水は隅田川へ放流する施設です。

最後に

とても興味深い行程&高低でした。石神井川の分水されたと思わしき箇所は全く分からなくなっていましたがところどころ川跡が確認でき、最後には開渠部を見ることができました。が隅田川につながっていないというオチもあり面白い4.5キロの川跡巡りでした。