薬剤師国家試験107回304-305|統計検定の選択、薬理の勉強にも

初めに

107回304-305は主に統計解析の方法そしてデータの解釈について出題。添付文書や論文などで調査を行うときの考え方を身に着ける事の出来る問題だなと感じます。

関連分野のSGLT2阻害薬についてはこちらを!

まず問題のネタになっているSGLT2阻害薬ですが、こちらは経口血糖降下薬ですが何種類か慢性心不全に適応のある薬剤もあります。実習で何度か取り扱う機会がありました。

薬理や病態で出題された時対応できるように整理しておきましょう!

また、名前の由来について興味のある方は是非こちらも!

問題の要点

設問304

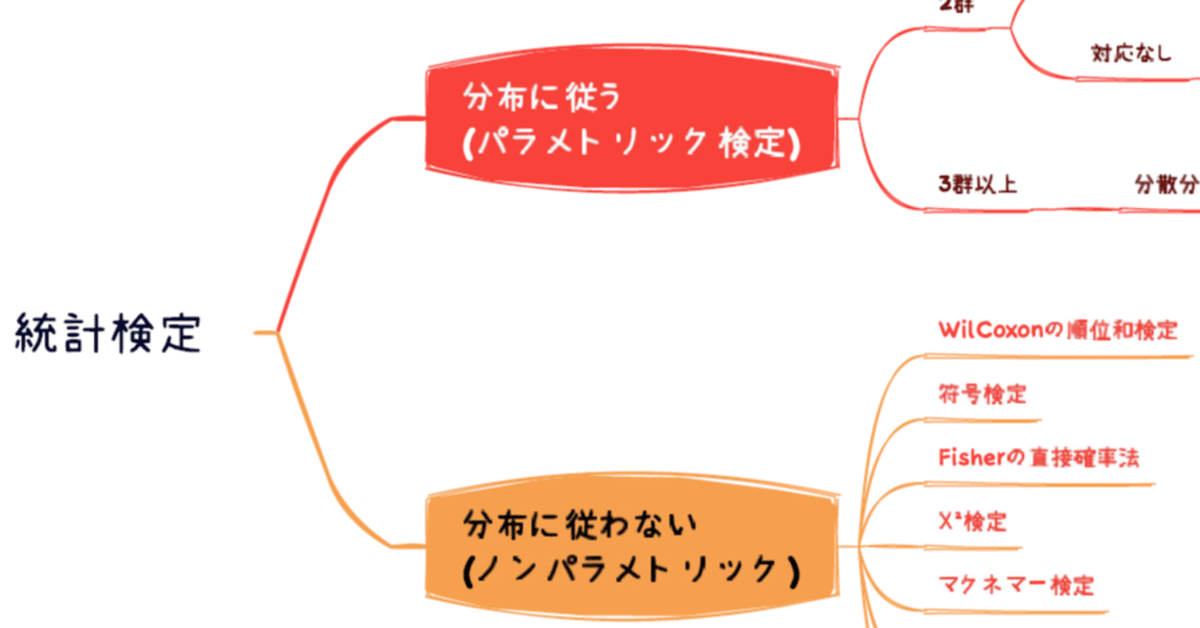

t検定→2群間の数値データの平均値に差があるかを検定する

Mann-WhitneyのU検定→対応のない2群の順序データに差があるか無いか?を検定する。ハザード比や95%CLを導くことは不可能

Krusakal-Wallis検定→3群以上の順序データに差があるか?を検定する手法である。ハザード比や95%CLを導くことは不可能

CoX回帰分析→時間に関する情報を考慮し2群間の値の差の推定値をハザード比やその95%信頼区間を評価して算出する。

ログラングとCOXを区別させる問題を模試でよく見かけます🤔

— 40mnk🦀 (@40mnk) January 4, 2023

ログラング検定では2郡間の生存曲線に差があるかどうか、COX回帰モデルでは背景因子が生存曲線に及ぼす影響の大きさをそれぞれ導く。 https://t.co/zXUUfl18PH

↑twitterで投稿したところ凄く勉強になる補足を頂きました!ありがとうございます🙇

重回帰分析→複数の説明変数から1つの目的変数(数値データ)を解析する手法である。

設問305

真のエンドポイントとは「死亡率の低下、疾患の発症数の低下、QOL向上」など患者の生活に直結するような内容にどの程度治療の効果があるか?

→客観的評価が難しい、評価に時間がかかる等のデメリットがある。対して代替エンドポイントとは検査値など客観的に評価しやすいもの。真のエンドポイントの評価が難しい時に関連する項目を代替エンドポイントとして用いる。

ex)

循環器疾患の発症率(真のエンドポイント)

→評価が難しい時は血圧、コレステロール、血糖値等を代替エンドポイントとして用いる。ハザード=カプランマイヤー曲線の傾き(イベント発生で脱落)

脱落頻度が高いほど優秀な治療

ハザード比=新薬のハザード/既存治療のハザード

相対リスク減少 = 1 - ハザード比(もしくは相対危険度)

生存曲線ではハザード比を コホート研究などでは相対危険度を使う

※本問題では

ハザード比 0.83

相対リスク減少 1-0.83 = 0.17 となる。ハザード比の95%信頼区間が1.0に掛かっていなければ有意水準5%で差があると言える。

当たり前の事だが、評価項目に含まれない項目は評価できない。

調べておきたいキーワード

生物

糖代謝 SGLT2 動脈 心臓

衛生

心血管疾患の年次推移 糖尿病の年次推移

薬理

SGLT2阻害薬

病態

糖尿病 動脈硬化 心筋梗塞 心不全

医療統計

相対危険度 寄与危険度 コホート研究 統計 有意水準

統計手法

(t検定 Mann-whitneyのU検定 Krusakal-Wallis検定 CoX回帰分析 重回帰分析)

国家試験対策3問クイズを掲載しています!

実務実習での経験に繋ぎ合わせるような内容で国家試験の問題を分析してみました