駒場祭裏企画 〜キャッサバからタピオカを作る〜

ごきげんよう。亀之園です。

たまたまキャッサバが手に入ったのと、駒場祭で駒場に5日連続で通うことになったので、KOMADでタピオカを作ることにしました。

キャッサバは弥生の畑で収穫したもので、先日の喰らう会で使用したものの余りになります。前回の喰らう会の様子はIMOPROJECTのInstagramでご確認ください。とても美味しくいただきました。

KOMADでやったのはずばり、ミキサーがあるから。そして大量に出来てもどうせ誰か食べる人がいるから。タピオカはミルクティーの底にコロコロと沈んでいるからかわいいのであって、消臭剤みたいにゴロゴロ入ってても正直かわいくないです。ということで巻き添えを作って数を減らせるというのはとっても大切な要素です。

さてさて、早速作っていきましょう。まず1日目。朝イチで駒場に来て、キャッサバを切ります。キャッサバをいい感じのサイズに切断して皮を剥いていきます。

切った後は筋を取って水に曝します。毒を抜くためです。ご存じの方も多いとは思いますが、キャッサバにはほとんど毒のない「甘味種」と毒のある「苦味種」があります。キャッサバの毒は青酸化合物なので食べたらまあまあ命に関わるやつです。今回使用したのは甘味種なので、毒はほとんどないはずなのですが、0ではないということなので一応大事をとって半日水に曝しました。皆様も近所のスーパーでキャッサバが安売りしていたり田舎の親戚からキャッサバをたくさんもらったりした時は、絶対に確認して使用するようにしましょう。

設営を終えて帰ってきたら、すりつぶして液体にします。キャッサバだけだと流石に回らないので、少し水を入れて回します。うまく潰れてくれました。ポンコツなのでミキサーに入れるところは写真に撮っていません。反省です。そしてすりつぶしたペーストを絞っていきます。本来は布巾に入れて絞るんですが、わざわざこれのために布巾を買うのも違うなと思ったのでペーパーナプキンでやりました。

意外といけるじゃん、と思ったのも束の間、穴が開いて服がキャッサバまみれになってしまいました。厳しいって。この時の搾り粕は乾かすとキャッサバ粉として調理に使えるようですが、キャッサバ粉を使う予定がないので廃棄してしまいました。ごめんねキャッサバちゃん。君は悪くないのに。

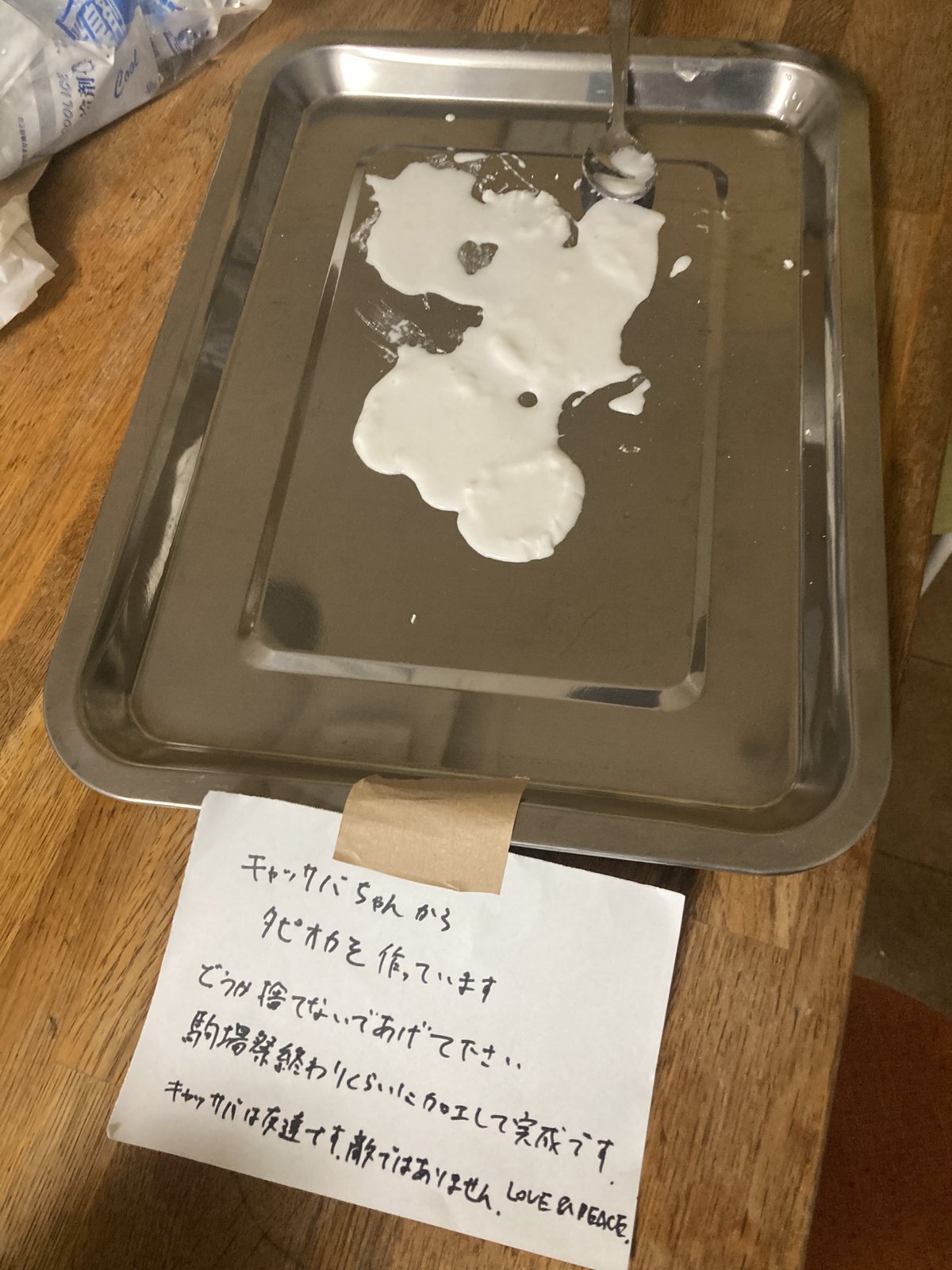

搾り汁を放置して澱粉を沈澱させます。工業的には遠心分離するみたいですが、私にはそこまでするお金と情熱はなかったので許してください。置く日数はサイトによって半日から三日と異なるんですが、私は駒場祭3日間まるまる放置していました。

時は流れて駒場祭最終日の夜。一年生の木庭ちゃんを中心とする優秀な後輩たちのおかけで早く撤収する事ができました。見た目でもだいぶ上澄と沈澱に分かれているのがわかります。上澄みを流してみると確かに沈殿していました。思ったより量は多くないけどまあ1人分はありそう。耐え耐え。まあそして底に溜まった白いそれをスプーンで掻き出して乾燥させるわけです。だいらたんしー。なんかあんまり見た目良くないですね。先行きが不安です。

そして駒場祭が終わった次の日の朝。オーブンの回収と来年用のキャッサバの苗作りを終え、タピオカ作りをします。ちゃんと乾燥してました。まずそれを茶漉しで細かくします。取れたでんぷんは約30g。ポンコツなので当然元々の重さなんか測ってなくて、歩留率なんか計算できませんでした。後悔先に立たず。次回は気をつけます。まあ皆さんは、キャッサバから澱粉を人力で取ろうとする時は大体芋2本から30gが取れると覚えておくと目安になるかもしれません。

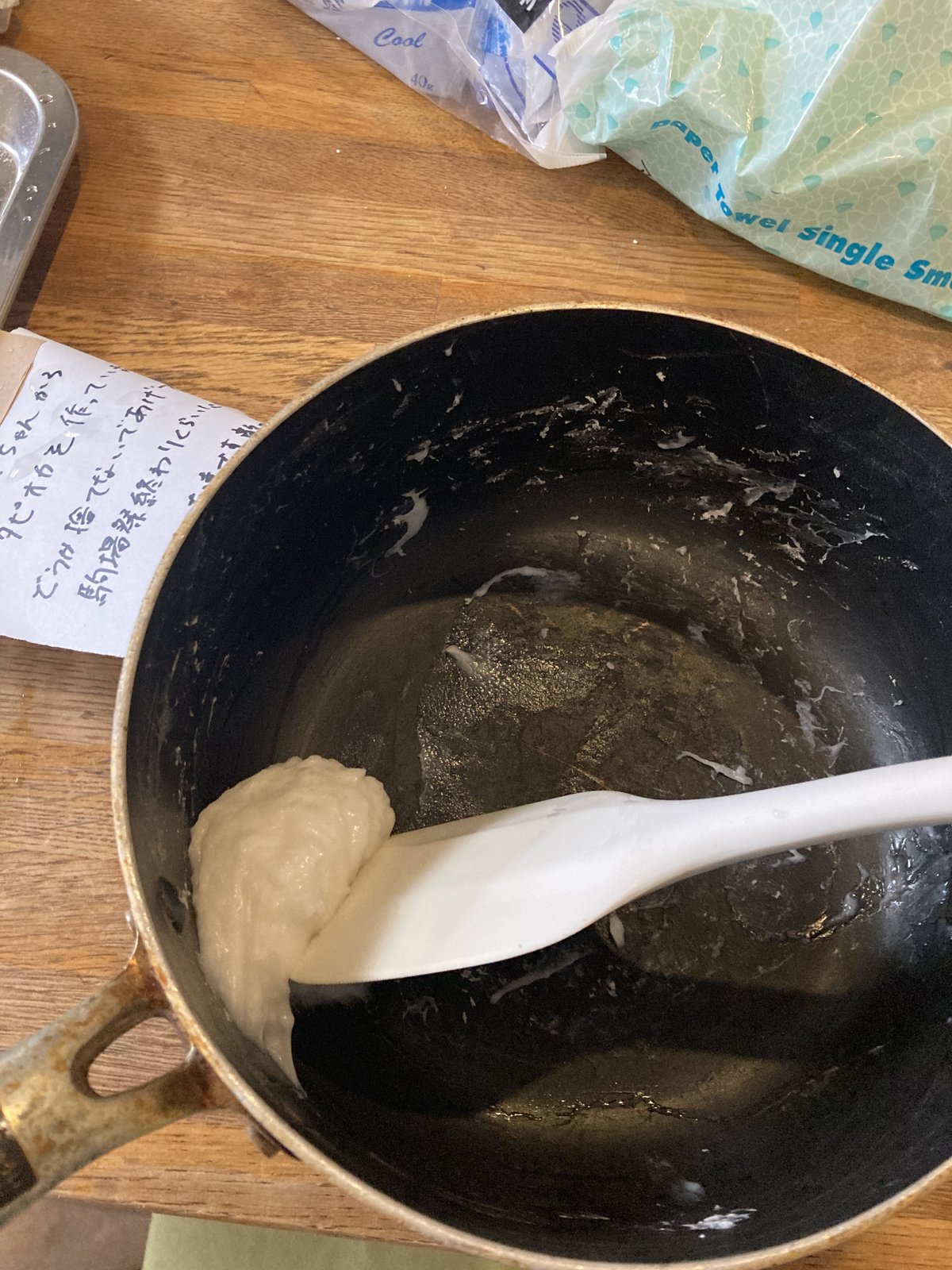

濾した澱粉を水と砂糖と一緒に練っていきます。シュークリーム生地を作る時と要領は同じだな、と思いながらこねこねします。シュー生地はデンプンの糊化にグルテンの形成が関わってくるのでもう少し難易度が高いです。だんだんまとまってべとべとしたでっかいわらび餅みたいなのが出来上がります。

そしてこねこねしたらそれを丸めていきます。正直この工程が1番難しいです。全っ然綺麗な丸にならない。お米と同じで手を水で濡らさないとベタベタ手に付いて作業にならないのですが、それでもやっぱり難しかったですね。澱粉が足りなくて打ち粉をできなかったのも一因としてあるかもしれません。次はどうにかしたいところ。

さて、30gの澱粉から約50個のタピオカができました。意外とたくさんできるんですね。正直タピオカと言えるかどうか怪しい形をしていますが、誰がなんと言っても僕がタピオカだというからタピオカなんです。異論は認めません。

そしてそいつらをお湯で30分茹でます。タピオカがクルクル回ってて可愛い。なんかよくおもちゃ売り場で風でぐるぐるしてるハローキティのクジを思い出しました。それと同時に、対流の観察教材としてすごく適しているなぁなんていかにも東大生なことを思いました。

30分の間に近所のまいばすけっとでミルクティーを調達します。選ばれたのは、キッコーマンの豆乳飲料「紅茶」でした。ミルクティーと言いながらも、正直午後茶と紅茶花伝はあんまり好きじゃないのでこいつにしました。豊かなアールグレイの香りです。まあこいつうまくて安いです。

余談を挟むと、キッコーマンの豆乳飲料シリーズは結構美味しいなと思っています。個人的にはずんだとアフォガードが好きです。いちごと黒ごまはそんなに好きじゃないです。

さてさて。帰ってくるとちょうど30分。タピオカが茹で上がっています。これをザルに移して、冷水で締めて完成です。

ホワイトタピオカのレシピなのに全然知ってる白タピオカじゃないなあ、そして形がもはやわらび餅だなあと思いました。黒蜜とかかけたら美味しそう。まあでもこれはタピオカです。誰がなんと言おうとタピオカです。この子は俺が守る。

コップに注いでミルクティーを入れます。太いストローは以前スタバのフラペチーノを再現した時の余りです。改良して完全再現まで持っていきたいなと思ったのに未だに2回目以降の試作をしていません。人間は勝手な生き物ですね。いつかやります。

まあそんな感じで作ったタピオカミルクティー。ついに完成しました。早速飲んでみよう。ごくり。

感想としては、本当に普通のタピオカミルクティーでした。形が悪くて、あとちょっと弾力が下品な感じはあるけれど、まあでも普通に美味い。形が歪なので一部ストローで吸えなくて直接飲んだりもしたけれど、まあ美味しかったです。ご馳走様。いい経験でした。

懐かしいですね。噛み応えはちゃんとタピオカ。

ということでまあこんな感じで作ったわけなんですが、これって要するに芋から澱粉を抽出して糊化させてるだけなんで別にキャッサバに関わらずなんの芋でもできるはずなんですよね。なんでわざわざキャッサバにこだわったんだろう。澱粉の鎖の形にはa型(トウモロコシ型)とb型(ジャガイモ型)があるとこまでは知ってるけど、どっちが適しているとかあるんでしょうか。そもそもどっちがキャッサバに含まれるのかすら知らないけど。これはなんとなくだけど、結局は多分単純にキャッサバ澱粉が1番安いからな気がします。

全体として結構面白い体験でした。ぜひ皆さんも生のキャッサバが手に入ったらやってみてください。時間はかかるけどタピオカにかかる手間とありがたみがわかるとともに、正直ここまでしてこれを飲みたいと思った人間ってすげえなという気持ちになります。

また機会が有れば今度はサツマイモとかジャガイモでタピオカ作ってレポートしてみたいと思います。機会があるかはわからんけど。それではまた。