ワタクシ流☆絵解き館その247 青木繁が語った「畫談」を深掘り

1905年2月発行の東京純文社編の雑誌「白百合」に、「畫談」というタイトルで、青木繁の談話をまとめた記事が掲載されている。

内容は青木独特の衒学趣味色もいくぶんかはあるかと思うが、なかなかに難解な、青木の若くしての教養の深さに驚かされる談話文だ。通読するのも大変なので、全文は引用しない。

その中の気になる言葉を拾って、青木の関心事項と範囲を、青木が目にしていた可能性も考えられる画像により探ってみよう。

💥「わだつみのいろこの宮」創作モチーフの素になったさまざまなが事象が語られている

🟩 たとへばビザンチン時代の絵画にある目ばかり大きいような人物でも

上の図版を眺めていると、「わだつみのいろこの宮」の山幸彦、豊玉姫の髪形装飾など ( 下段に挿入した図版参照 ) に、ビザンチン美術の影響あり、と言えそうに思えて来る。

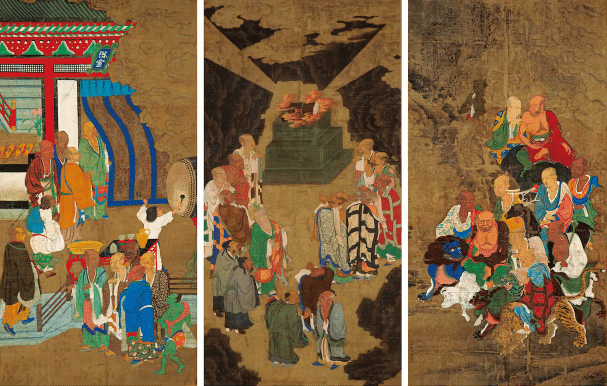

⚫ これからあの兆殿司、元信、光琳に次いでやってゆかねばならぬと信ずる

兆殿司は、ちょうでんすと読む。室町初期の画家。名は明兆、別名は破草鞋 ( はそうあい ) 。殿司は官職名。

元信は狩野元信。光琳は紹介無用だろう。

🟡 スカンジナビアでもアイスランドでも往ってみたい

スカンジナビアは、バルチック海に面しているスカンジナビア半島の国々。アイスランドもスカンジナビアに含まれる国である。一国を挙げれば、青木の脳中にあったのはスウェーデンか。日本とスウェーデンは,1868 ( 明治元)年に修好通商航海条約を締結しているので、明治の早くから日本にはなじみの国だった。

なお、この「畫談」の載った1905年2月は、日露戦争さなかであり、ロシアのバルチック艦隊が極東の港ウラジオストックに向けて、日本に迫りつつあったときだ。バルチック海への関心は、そういうところからも明治の青年として当然に抱いていたと言えるのではないだろうか。

明治11年7月には、北欧神話を紹介した薗鑑 訳の「百科全書/北欧鬼神誌」が出版されているし、明治29年の森鴎外の著作に、イプセンの名が出て来る。青木はイプセンを相当に読んでいた。親友梅野満雄宛の書簡に「人形の家」「海の婦人」「ゴースト」など作品名を出して語っている。

この時期には、森鴎外等によって、スカンジナビアの文学や文化風土は日本に紹介されていた。新劇の小山内薫と歌舞伎の市川左團次が創設した自由劇場は、1909(明治42)年11月に東京有楽座で第1回公演を行い、その演目は森鴎外訳イプセンの「ジョン・ガブリエル・ボルグマン」だったことからも、イプセン戯曲の当時の人気がうかがわれる。そういう背景があっての、明治の文学愛好の青年たちの、北方ヨーロッパへのあこがれだったのだろう。

また、スウェーデンの代表的画家カール・ラーションの画集『Ett hem』(画集。「わたしの家」)が、1897 ( 明治30 ) 年に母国で出版され大人気を博しているが、青木の修学時代、この画集が、輸入されて東京藝術学校や上野図書館に収められていたかどうかはわからない。参考にその画集の絵を挙げておこう。

「大きな白樺の木の下での朝食」(1894-1896年)

🟣 アッシリヤよりパルシーよりやはりユダの舊訳

アッシリヤとは、アッシリアの神話、今日通りがいい言い方では、メソポタミア神話を指すのだろう。

私は以前の記事「ワタクシ流☆絵解き館その108 青木繁《大穴牟知命(おおあなむちのみこと》⑥ウムガイヒメの姿の源はここにある!」で、青木の「大穴牟知命」の乳房をはだけたウムガイヒメの姿は、イシュタルというアッシリアの女神が原始イメージとしてあると解釈した。( 下の図版参照 )

このイシュタルは、メソポタミア神話に含まれるシュメールの神話ではイナンナとなる。「イナンナの冥界下り」は、この辺りの神話を読み込んでいた青木は知っていたであろう著名な物語である。

アッシリアの神話に関心を持ったということは、私の「大穴牟知命」ウムガイヒメ=イシュタルのイメージ説、「イナンナの冥界下り」からのヒント受容説を裏付けしてくれる青木の発言だと思う。

記事欄外のタグ「明治時代の絵」から、「大穴牟知命」解釈記事にアクセスしてもらえれば、この話がよりわかってもらえるでしょう。

ウムガイヒメの姿の源はここにある!」より図版転載

パルシーとは、ペルシア人( 現在の国家ではイラン ) の意味。青木の発言の文脈から見て、

ペルシア人が信奉したゾロアスター教徒の教義

を指しているのだろう。その文明は、やがてヒンドゥーに吸収された。神の言葉を預かる者「預言者」のうち、最古の預言者ザラスシュトラを教祖としている。ニーチェの代表的著作「ツァラトゥストラはかく語りき」の「ツァラトゥストラ」は、このザラスシュトラのことだ。

「ツァラトゥストラはかく語りき」が、すでに翻訳出版されていたのかどうかは調べ及ばなかった。

「祆教は一に、ゾロアスター教といふ。火を拝するがゆゑに拝火教ともいふ。その徒東に奔り、その教えもまた支那に瑠傳するに至れり」と明治34年刊行の沼田頼輔 著「中学東洋史要」に記述されている。教徒にとっては、火は「光(善)」の象徴であるという。

ゾロアスター教は、善悪二元論を特徴とする。以前の記事でも述べたが、青木は始源、開闢、天地創造といったテーマに深く魅せられていたと思う。それが結実して「運命」になり、「海の幸」になり、「わだつみのいろこの宮」になったと思う。

ユダの舊訳とはキリスト教の「旧約聖書」のことである。

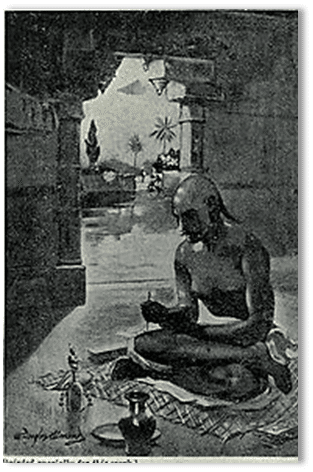

🟧 それからアタルヴァンに這入って

アタルヴァンは、『アタルヴァ・ヴェーダ』をさしているのだろう。アタルヴァンという名の種族が伝えたヴェーダ(知識)という意味が、『アタルヴァ・ヴェーダ』なので、それをアタルヴァンと呼んでいるようだ。

バラモン教の呪術的な儀式典礼の記述書で、紀元前1000年頃に成立したと推定され、「梵=ブラフマン:宇宙の原理」と「我=アートマン:個人の原理」が同一であることを意味する、梵我一如 ( ぼんがいちにょ ) の原理が語られる嚆矢 ( こうし ) になったという。

この思想が発展し確立されたウパニシャッド聖典に、青木が深く魅せられていたのは、

「愉快なのは ( 中略 ) 《深林篇》の中のウパニシャットで、印度の舊訳聖書と云つていいです。實に久遠なものです」

と「畫談」の中にあることからわかる。

🔘 カーリダサのメガ・ヅータやサクンタラなどは非常に面白く思はれる

カーリダサ ( 現在の表記ではカーリダーサ ) は、4世紀から5世紀にかけて活躍したインドの作家。サンスクリット文学において最も偉大な詩人と言われる。

カーリダサのメガヅータというのは今日の表記に直せば、抒情詩『メーガ・ドゥータ』のことだろう。翻訳では「雲の使者」のタイトルになっている。

青木の「わだつみのいろこの宮」の構図を思い浮かべながら読むと、絵の発想のルーツにこの詩篇があるような気にさえなってくる。

下に引用した訳書は、1965年の出版のものであるから、青木が明治の世に読んだであろう書物ではない。これとは違う訳でカーリダーサの詩が読まれていたはずだ。

しかしカーリダーサの詩「雲の使者」の雰囲気が、どういうものかを知る手がかりにはなるだろう。詩の一部を引用しよう。

シャールンギンの皮膚の色をぬすみし汝が水を掬まうと垂れかがまり居る時、空往く者らが暇をやりて、かの河の大きいけれど遠方 ( をち ) の故に小さい流れが大地の大きい中央玉インドラニーをもつ一筋の真珠の首飾りの如くにあるのを、げにも見るであろう ( 46 ) ※詩篇の番号

神の象の如くに、大空で、前半身を垂れ下げし汝が、もしも、それのすき透る水晶のごとく清き水を斜 ( はす ) に飲まうと思へば、流れの卿 ( おんみ ) のたゆたひ行く影に、たちまちにそは常と異なる場所でヤムナーとの会合を得たる如くに、麗 ( うる ) はしくなるであらう。 ( 51 )

たしかにも、かの女の瞳は絶えず泣けるに腫れ、唇はあまたたびの溜息の熱きに色褪せ、垂るる髪のためにわづかに見らるる顔は掌のへにありて、汝の着きしに輝きをそがれし月の哀れのさまを帯ぶ。 ( 81 )

サクンタラは同じく、カーリダサの戯曲『アビジュニャーナ・シャークンタラ』をさすのだろう。『マハーバーラタ』に登場する主要人物たちの祖先である。

これが青木の「わだつみのいろこの宮」の背景と似通った処のあるストーリーであるのが興味深い。長い物語だ。ごく簡単に物語のほんの一部を述べる。

あるとき、貴公子が、鹿狩りの最中に密林に迷い込み、そこでシャクンタラーに出会って一目惚れしてしまう。しかし、シャクンタラーに魅せられた貴公子は、彼女に恋心を打ち明けられないために王宮に帰る気になれず、密林の近くに住み着く。

王宮に帰らずに、密林で悪魔退治などにいそしんでいた貴公子は、シャクンタラーが病に伏せっていることを聞く。その病は自分に対する恋わずらいであることを知った王は、彼女の前に出向いて行く。

そこで相思相愛であることを知った二人は、めでたく結ばれる。 そして貴公子は想い出の証として、自分の指輪を彼女に贈り、連れ立って王宮に帰ってゆく。

上述の場面は、世界の神話にある貴人 ( 神的存在 ) 同士の、恋の出会いのバリエーションの一つと言える。ゆえに「わだつみのいろこの宮」の豊玉姫、山幸彦神話に通ずる。

💥 固有名詞が迷宮のように

談話集「畫談」には、他にも、多くの固有名詞が出て来る。調べなければわからないものも数ある。ざっと挙げておく。この記事のタイトルに「深掘り」と入れたが、これ以上は今力尽きてしまった。

これらの芸術、文化、学問は、青木芸術という大きな水流に注ぎこんでいるせせらぎであると言えるだろう。

当時の青年 ( なお貧乏の形容もつく ) 画家で、ここまで学んでいた人は先ずいない。

ギュスターヴ・モロー

日本の神代巻

カムイザナギ

かムイザナミ

黄泉津園の下り

釈迦文教 ( バウット )

リグ( 理具吠陀 )

ヤジュル

サーマン

アーラヌヤカ

サンクヤ

マクスミウラー

ミウラー文庫

波斯のアベスタ

ダルヴ井ン

ロッチエ

ミルのサブゼクトオブウーマン

ハルトマン

ロンプロゾー

令和5年10月 瀬戸風 凪

setokaze nagi