ワタクシ流☆絵解き館その148 近代画壇の北斎もいた!―明治40年東京府勧業博覧会の光彩④

今回の記事は「ワタクシ流☆絵解き館その145~147―明治40年東京府勧業博覧会の光彩①、②、③」の続編です。

美術が「公」のものとしての地位を定める上で、嚆矢となったこの展覧会の美術展には、その後、繚乱と開いた百花の才能が集っていた。青木繁が、「わだつみのいろこの宮」の低評価に怒ったことばかりが注目されやすいこの展覧会に出品した画家たちについて、今回も勉強してみたい。

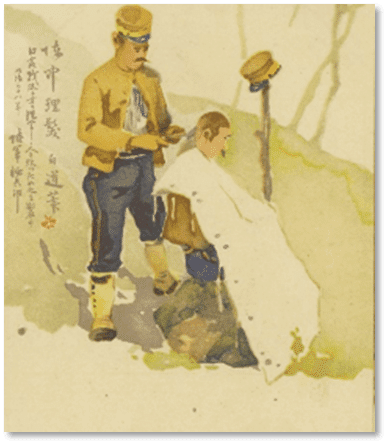

■ 石原 白道(いしはら はくどう)

安政3年(1856年)生まれ―大正5年(1916年8月)没。明治40年東京府勧業博覧会当時は51歳、当時としては老齢での出品。出品作品は「遼陽城外忠魂者社の夕照」。図録図版では画像が粗く、絵の輪郭がよくわからない。

黒田清輝の白馬会系や、吉田博、満谷国四郎や今回取り上げる永地秀太らの興した太平洋画会系の流れによって追いやられてしまった、前時代の文化の名残をとどめる画家の一人と言えるだろう。

東京府勧業博覧会当時、既成の画家で、明治37~38年の日露戦争に従軍しており、絵葉書用の絵を描いている。

その絵を見ると、西洋絵画風のスケッチなのに南画の趣を感じさせる。余白の使い方なども、西洋の絵画のとらえ方とは異なる。

軍事郵便の芸術には特定のファンがいるらしいが、その愛好者を除き、今日では知られていない画家の一人で、他の油彩等の作品は探し当たらなかった。

■ 岡野 栄

東京府勧業博覧会には静物画「赤き魚」を出品している。出品時は27歳。青木繁より2歳上。

白馬会研究所で黒田清輝に学び、東京美術学校洋画科卒。青木繁と同じ当時のエリートコースだ。1912年、同門の中澤弘光、山本森之助、三宅克己らと光風会を創立。教職を務める傍ら、挿絵や口絵、装幀などの仕事に活躍し、今日その方面で知られている。

挿絵の仕事に天性があり、どの挿絵を見ても、風俗をとらえる鋭い観察眼を感じる。なのに洒脱でかつ温かみがある。

図柄のバリエーションの豊富さでは竹久夢二の上をゆく。稀なる才である。今日でもこの才は、挿絵家の必須要素であるだろう。

下に掲げた挿絵の内、上の方の絵は、わだつみの宮での豊玉姫と山幸彦である。

■ 小杉 放菴 ( こすぎ ほうあん 出品時の名は小杉 国太郎 )

東京府勧業博覧会には、小杉国太郎の名で「降魔」(下のモノクロ図版)を出品している。画像ではわかりにくいが、おそらく黒田清輝門下の外光派絵画が多く出て来るだろうと推測して、対抗する異色感を狙った印象の強い図柄だ。未醒とも名乗った。

代表作の一つ「水郷」は、根拠はないが筆者には、明治とはこういう風景の時代、といつも感じる絵である。説明にならならないが、標題に言うように「ワタクシ流☆」の絵解きなのでご容赦を。

労働の姿というと、筋骨鍛えられた裸体が描かれるのがお約束のようになっている気がするが、裸体は隠し、また静かに立つ姿でありながら、厳しい労働に生きている人を感じさせるのが、この絵の際立つ個性だと思う。

放菴の芸術は柔軟だ。晩年に至るまで、どんどん画風を展開させている。

下の図版「飲馬」を小杉放菴記念日光美術館では、こう説明しているので引用する。

「万里の長城建設に疲れた馬に水を飲ませる情景を詠んだ詩を題材にした油彩画です。出品作の大半が日本画であった会場の雰囲気に調和していたと伝えられています。油彩で東洋的画題を描いた画期的な作品」

題材の漢詩は「飲馬長城窟行」らしい。縦74㎝、横150㎝の大作である。

未醒の名で出版している軽快な画文集に見られる絵などは、上に挙げた「水郷」の画家と別人の趣がある。「明治から昭和にかけての北斎」と形容してもおかしくないだろう。

器用だが器用さが鼻につかないところが、画品、と呼ぶべきものなのだ。

■ 永地 秀太(ながとち ひでた)

東京府勧業博覧会の時には34歳で、陸軍中央幼年学校に勤務していた。東京府勧業博覧会には「宵像」を出品している。

明治35年―1902年に中村不折らと太平洋画会を創立。文部省在外研究員としてヨーロッパ外遊ののち、東京高等工芸学校教授。帝展審査員も務めた。

画風はその勤務歴に見合って、堅牢で奇をてらわない。際立つ個性こそ至上という現代の思想から見れば、(たとえば中澤弘光の絵のような)人目を引くけれん味が乏しく、やや退屈な画風と言える。

下に掲げた「静物」に見られるような静物画は、東京府勧業博覧会以降官展には多く出品されている。日本人が学ぶべき西洋画の重要ジャンルと認識されていた証だ。

花と果物の取り合わせは、西洋文化へのあこがれが熱を持っていた当時は、今日思うよりも、ずっと夢心地を誘う題材であったと思わなければならない。

永地 秀太は、写実の才に目を見張る明治画壇の先駆者松岡寿(下に参考図版を掲げた)を師としていて、両者の絵を見比べると、なるほど師弟と思わせられるが、雰囲気の演出方法などは岡田三郎助に近しいのも感じる。

陸軍中央幼年学校に勤務するなど軍との関係から、下に掲げた絵を描いたのであろう。1938年(昭和13年)12月からは陸軍嘱託画家に任じられている。

令和4年6月 瀬戸風 凪

■ご案内

この記事に興味を持たれた方へ。下のタグの「明治時代の絵」が、青木繁や東京府勧業博覧会出品の画家たちの記事の入り口です。お寄り下さい。