詩の編み目ほどき⑩ 宮沢賢治「火薬と紙幣」イメージ画像でたどりながら‥‥

「火薬と紙幣」 宮沢賢治『春と修羅』所収

萱の穂は赤くならび

雲は※カシユガル産の苹果 ( りんご ) の果肉よりもつめたい

鳥は一ぺんに飛びあがつて

※ラツグの音譜をばら撒きだ

古枕木を灼いてこさへた

黒い保線小屋の秋の中では

※四面体聚形の一人の工夫が

米国風のブリキの缶で

たしかメリケン粉を捏 (こ) ねてゐる

鳥はまた一つまみ 空からばら撒かれ

一ぺんつめたい雲の下で展開し

こんどは巧に引力の法則をつかつて

※遠いギリヤークの電線にあつまる

赤い碍子のうへにゐる

そのきのどくなすゞめども

口笛を吹きまた新らしい濃い空気を吸へば

たれでもみんなきのどくになる

森はどれも群青に泣いてゐるし

松林なら地被もところどころ剥げて

酸性土壌ももう十月になつたのだ

私の着物もすつかり ※thread-bare

その陰影のなかから

逞ましい向ふの土方がくしやみをする

氷河が海にはひるやうに

白い雲のたくさんの流れは

枯れた野原に注いでゐる

だからわたくしのふだん決して見ない

小さな三角の前山なども

はつきり白く浮いてでる

栗の梢のモザイツクと

鉄葉細工 ( ぶりきざいく ) のやなぎの葉

水のそばでは堅い黄いろなまるめろが

枝も裂けるまで実つてゐる

( こんどばら撒いてしまつたら……

ふん ちやうど四十雀のやうに )

雲が縮れてぎらぎら光るとき

大きな帽子をかぶつて

野原をおほびらにあるけたら

おれはそのほかにもうなんにもいらない

火薬も燐も大きな紙幣もほしくない

【難解語意】

※カシュガル 中国の西方、シルクロードのオアシスの町

※ラツグ アメリカ発祥のラグタイム・ミュージック

※四面体聚形 がっちりした体の比喩表現

※遠いギリヤーク 樺太(サハリン)のアムール川下流域等の地域をさす

※thread-bare 着古し、ぼろ着

🧵 詩の解釈

何度読んでも映像が広がるばかりで、さまざまな解釈を許するむつかしい詩である。先ずは、詩の冒頭部分の印象的な語句を画像によるイメージで示して、賢治の頭に浮かんでいたものを大づかみにしてみたい。

「四面体聚形」というのは賢治の造語かと思いきや、明治時代の鉱物教本のなかに、テトラヘッドライト / Tetrahedrite、という鉱物の性状を示すのに使われている表現だった。

「ラツグ」が意味しているラグタイム・ミュージックも聞いてみた。ああこの曲か、と思い当たるなじみの賑やかな曲の数々だった。賢治は、相当な音楽愛好家だった。詩には音楽の名詞がときおり出て来る。

☆ 電線のオルゴールを聴く 「ぬすびと」

☆ 正午の管楽よりもしげく 「春と修羅」

☆ ファゴットの声が前方にし

Funeral ⅿarch があやしくいままたはじまり出す 「噴火湾」

☆ 光でできたパイプオルガンを弾くがいい 「告別」

☆ あやしい鑵鼓の蕩音さへする 「オホーツク挽歌」

「thread-bare」( スレッド ベア ) は、どういう意味か調べなければわからなかった。現在使われることが少ない言葉だろう。「野良着」を、物語風のイメージとして味付けをした語感で使っているのだろう。

賢治には教師のちには技師という正業があり、地方文化人でもあって、困窮した暮らしではない。着古しに甘んじなければいけない生活ではかったはずだ。

賢治の自覚として、時代に遅れた者という思いを、着古し、の意味の言葉で象徴させたのはだったのではないか。

「遠いギリヤーク」は、樺太を思う語句だが、他の詩にも似た表現がある。

「その小さなレンズには たしか樺太の白い雲もうつってゐる」(「オホーツク挽歌」より )

次に詩の雰囲気を作り出している語彙のうち、私の心に響いてくるものを解こう。

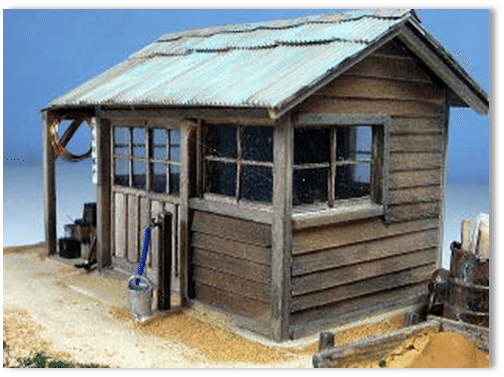

🔷 「古枕木を灼いてこさへた黒い保線小屋」

この保線小屋の空気感が実感としてわかる人と、わからない人とでは、詩への入り方がずいぶん違うだろう。私の幼少時、保線小屋が近くにあったのでその雰囲気を知っている。今から思えば、ずいぶん粗末な急設の感がある小屋で、簡素な佇まいだったが、線路工夫には休憩仮眠場所でもあり、労働現場の建物という感じが漂っていた。

日常的に人の出入りが頻繁な忙しい場所ではなく、ほとんど稼働していないトロッコとともに、捨て置かれたような感じさえしていたものだった。十月の寂寥感を演出するのにふさわしい事象と感じているのだろう。

また「ラツグの音譜」「四面体聚形形の一人の工夫」「米国風のブリキの缶」などの語句から連想されるのは、蓄音機とかレゴとかジオラマの世界だ。賢治は、詩の場面設定に、異郷の空気を思わせる童話風の雰囲気づくりをしている。

以下、つらつらと賢治は情景を書き並べているが、それは、「愛おしき我が郷土」という視点での眺めである。それがわかるのは、この詩の最後の二行があるからだ。こうある。

🔷 「おれはそのほかにもうなんにもいらない

火薬も燐も大きな紙幣もほしくない」

上の二行は最終行だが、これは、著名な「雨ニモマケズ」の、人間としての在り方を書き連ねていって最後に、「サウイフモノニ ワタシハナリタイ」と結んで、自分の理想を述べたものだと表明している手法と同じだと思う。

こんなに美しく、素晴らしく、かけがえのない郷土という唄いぶりではないが、最後の二行で、この詩の基本が愛郷にあることをわからせる。

ふたたび、印象的な語句を画像によるイメージで示して、賢治の頭に浮かんでいたものを以下、大づかみにしてゆこう。

🔷「碍子」、「電線」、「酸性土壌」

という言葉から思いがつながってゆくのは、舗装されていない土の道である。賢治の詩にあるのは、土の道の凹凸であり、雨なり雪なり烈日なり、地面に直接彫り込まれてゆく季節の爪あとの感覚である。

佐伯祐三の絵が、その匂いの一端を今日に伝えているだろう。

🔷「鉄葉細工 ( ぶりきざいく ) のやなぎの葉」

という語句は、ブリキ屋 ( 現在では建築板金屋 ) が、不可欠の商いとして町の中にあった時代を彷彿させる。賢治の時代、ブリキ屋は、モダンという言葉の響きに適うような生き生きとした商売だったはずだ。

つまり鉄葉細工という語句も、今日思うようなレトロな響きは帯びていない。

ブリキ屋の店先には、建築材として加工したブリキ板の切れ端があちらこちらにあって、それは意図せず生まれる抽象芸術のようなフォルムをつくり、季節ごとの日のひかりを跳ね返していた。冬はいっそう寒々とさせる冴えた輝きを、夏は、太陽に相対するような眼眩ましの白閃を。

※井戸のある風景や祭り等の日本文化を伝えておられるブログです。

🔷( こんどばら撒いてしまつたら……

ふん ちやうど四十雀のやうに )

謎の言葉だ。何をばら撒くというのだろうか。ひじょうに抽象的な観念を言っているように思う。たとえば、賢治25歳の頃、家族に総反対され日蓮宗への改宗のいざこざで、家族に投げつけた言葉を反芻しているのか。あるいは反国家的な、当時の国情から見れば危うい言辞をどこかで吐いたことを暗示しているのか。

四十雀のような、一匹の、寄る辺ない存在になってしまうだろうと言うのか。

この言葉のあとに、「雲が縮れてぎらぎら光るとき」と続くので、なおのこと、信仰に身を委ねる無心の思い、至福感に連想はつながる。

🎨 火薬とは? 大きな紙幣とは?

しかし、技術文明の進展により、激しく移ろってゆく世相に、皆が足並みを揃えられるはずもなかろうという、批評眼もこの詩には浮かび上がっている。

「赤い碍子のうへにゐる

そのきのどくなすゞめども

口笛を吹きまた新らしい濃い空気を吸へば

たれでもみんなきのどくになる」

という奇妙な表現は、「すゞめども」に、大衆の姿を象徴させているのだろうと思える。そう思わせるのは、詩のタイトル「火薬と紙幣」が、詩全行にのしかかっているからだ。

軍事大国を目指し、国力増強を大きなスローガンに掲げていた時代、「口笛を吹きまた新らしい濃い空気を吸へば」とはアイロニーの色合いを帯びる表現ではないか。

意味合いのぼんやりとした詩句が並ぶなかで、「火薬」と「大きな紙幣」は

意味がしっかりとれる語句である。この語句があるために、愛郷の詩でありながら思想詩でもあるという、一点の標石をはめこんでいることになるのだ。

令和5年10月 瀬戸風 凪

setokaze nagi