ワタクシ流☆絵解き館その76 青木繁「筑後風景」に点滅する、翻訳詩集『於母影』の詩句。

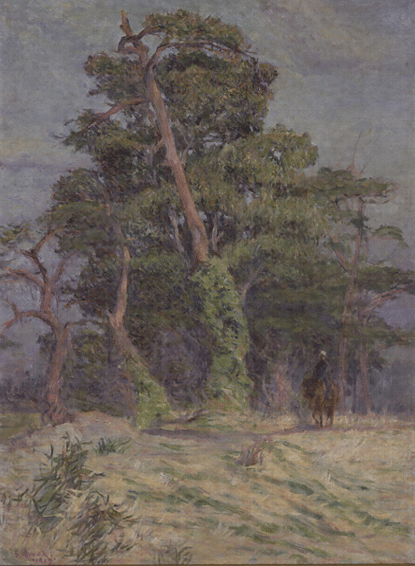

上図 青木繁 「筑後風景」 1908年 東京国立博物館蔵

「筑後風景」部分拡大

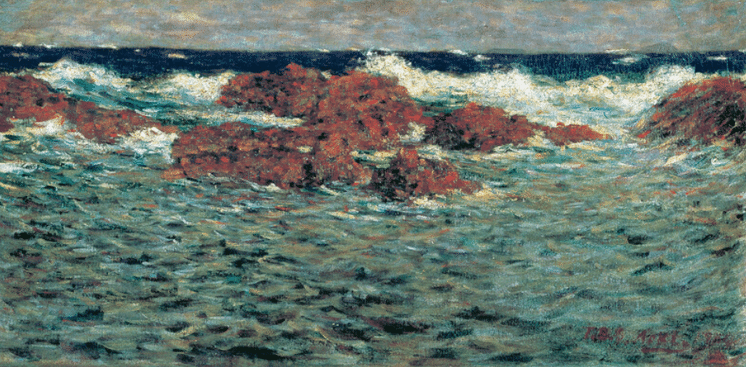

上図 青木繁 「海景(布良の海)」 1904~1905年頃

アーティゾン美術館蔵

「筑後風景」は、やむなく久留米に帰郷したけれども、東京の画壇復帰を心中に期して「漁夫晩帰」に着手、文展出品の「秋聲」を手掛けていた頃に描いている。

「海景(布良の海)」を参考作品に挙げたが、この絵のように、幻想的画風ではなく、もう一度、身辺の実景をけれんみなく描いてみようという心情になっていたことを示すだろう。馬に乗る人の姿も、実際に見た光景であろう。意図的に配したとは思えない。

しかし、筆者にはこの絵もまた、青木を表現者として支えている文学への憧憬が、この絵を弧愁や夢情感をにじませたものにしていると感じる。

浪漫派と呼ばれた詩人たちと親密な交友があり、相当に文学に傾倒していた青木の脳中に去来していた文学作品として、筆者には森鴎外による翻訳詩集『於母影』が浮かんでくる。

『於母影』は、森鴎外主催の新声社同人による訳詩集で、明治22年に発表され、森鴎外の翻訳作品集である『水沫集』に再録刊行されて世に広まった。

『於母影』は当時の文学青年たちに、歓呼をもって迎え入れられた詩集だ。青木が詠んだ短歌を見ても、彼がこの詩集からも影響を受けたことが感じられる。

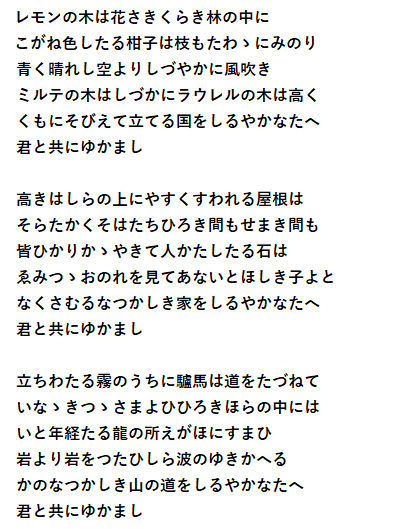

まず挙げるのは『於母影』の中の「ミニヨンの歌」。もとの詩の作者はゲーテ。表現はやや取っつきにくいが、雰囲気をつかむ気持ちで読んでほしい。

詩の中にうたわれた木や驢馬とは種類は異なるが、「筑後風景」でも木や馬がその詩のように主役を務め、何よりこの詩が映し出す楽園願望の思いは、妻子画友たちから離れ、故郷で身過ぎ世過ぎに明け暮れざるを得ない青木にも、心の拠り所として巣くっていたはずと思えるのだ。

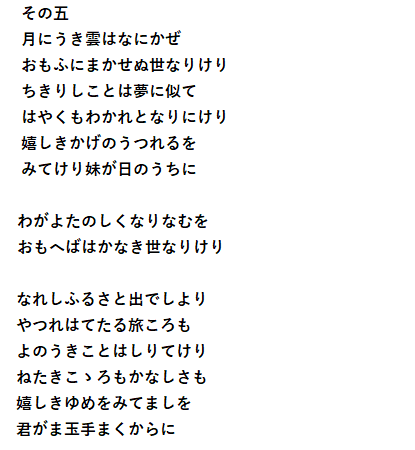

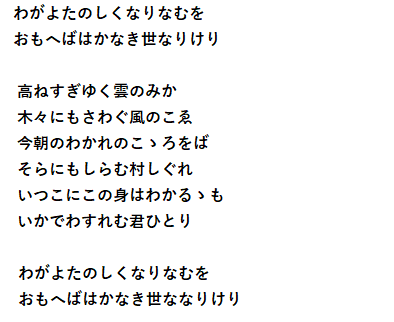

次には同じく『於母影』の中の「笛の音 ―少年の巻」より一部分。『筑後風景』を描いていた頃の、青木の境遇を重ね合わせてみれば、その心情にぴたりと寄り添うように思える詩句だ。

自ら捨て去りにした妻子だが、離れてみれば恋しさが募るのもまた、弱気に打ち沈むときもある偽りのない人の心であろう。

『筑後風景』をそこまで解釈するのは、(お前の深読みだろう)と言われると思うけれど、青木繁の作品をたどってみると、彼の文学の教養は、表現者の核にある火種となって、終生まで彼の絵画の中に揺らめいていると断言できる。筆者の青木繁の作品解釈では、そこを追い求めて来た。

『筑後風景』は売らんがために描いた絵かもしれない。生活費稼ぎの必要があったのは確かなことだ。しかし、意気込みに満ちて描いた絵には、かえって隠されてしまう画家の心中の素顔が現れて来るとも言えるだろう。

令和3年11月 瀬戸風 凪