ワタクシ流☆絵解き館その202 青木繁「朝日」―絵画エッセイ風に(青木繁生誕140年記念展)

アーティゾン美術館企画の巡回展「生誕140年 ふたつの旅 青木繁 ✕ 坂本繁二郎」を2022年11月、久留米市美術館で鑑賞した。

繰り返しデジタル画像・印刷画像で見て来た作品ながら、実物を凝視してみて初めてわかったこと、感じたことを挙げてみたい。

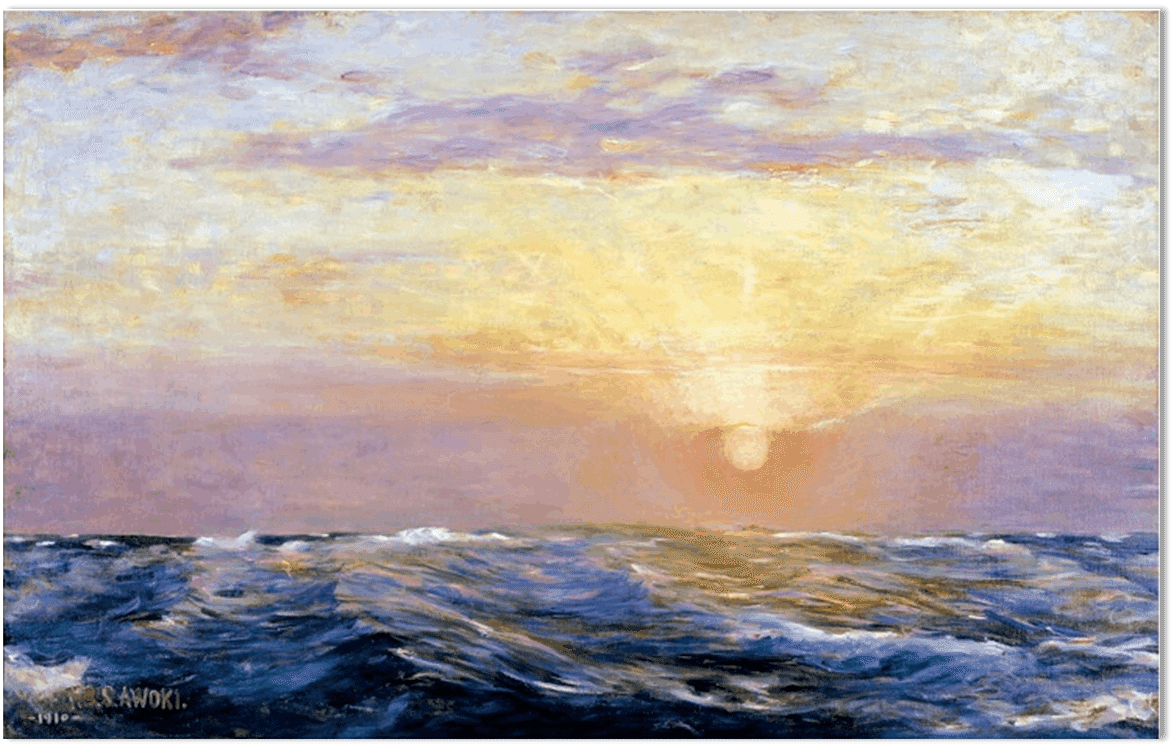

今回は青木繁の「朝日」を取り上げる。

■ 画家の血の鮮やかな一筋が、波間に浮かぶ

見出しのタイトルは、こけおどしで言っているのではない。もちろん比喩表現だが、実感を述べた言葉だ。

この会場での撮影が許されれば、はっきりと示すことができたと思うのだが、まことに残念ながら不許可であったため、やむなく説明には既存の画像を使う。筆者の見たものは伝わらないだろうと思うけれど。

何が見えたか。日輪の真下部分、ほんの数㎝、はっきりと真っ赤な絵の具で、朝日を反射するひと筋の波頭が描かれているのに気づいた。

思い入れが強すぎるせいであるのはわかっているが、筆者にはそれが、乾ききった皮膚の一部が、シャッと裂けた切創の血のように見えた。画面からそれがにじみ出て来ていると。

この見え方は、実物の絵を目の前に見なければ、決して得られないものだ。

絶筆というこの絵の事情を知っているから、そういう見方になるのは否定しない。しかし、朝日の海面での反射を、もっとぎらぎらと、燦爛のさまで描きたい衝動は起きなったのかと不思議に思うほど、筆致は抑制されている。その理知的と言ってもいいような波の表現の中の、鮮烈なひと筋の赤。朝日の反射の極まった一点の光陰。一瞬の激情を閃かせた絵筆のうめき。

そのごく少量の、濁りのない赤い色を絵筆にのせたときの心理、そしてそのひとはけのみで、パレット上の純な赤を再びは画面にのせることはなかった心理を思えば、この絵を絶筆と意識して描いたのは疑えないことと確信した。

ところが美術館の方が、その日、校外学習で来ていた小学生たちに、「この絵は絶筆ですが、青木繁はこれが最後の絵と思って描いてはいない」と説明されていた。美術館の方は、青木の残した文面・手紙など、学術的見地から検討してそう言われているのであろうと、側で聞いていて思ったが、筆者の心中は、

( ここで、この絵の時間の中で、青木繁は燃え尽きようとしているじゃありませんか )

と、思わず言葉を返してみたくなる思いに包まれていた。

■ 布良の夏の記憶が、「朝日」の水平線に瞬いている

きっと多くの鑑賞者に通ずる思いだろうが、「朝日」の海を見ていると、青木繁の画業に運命的な刺激を与えた1904年の布良で描いた海が、そこに蘇っている感覚を覚える。

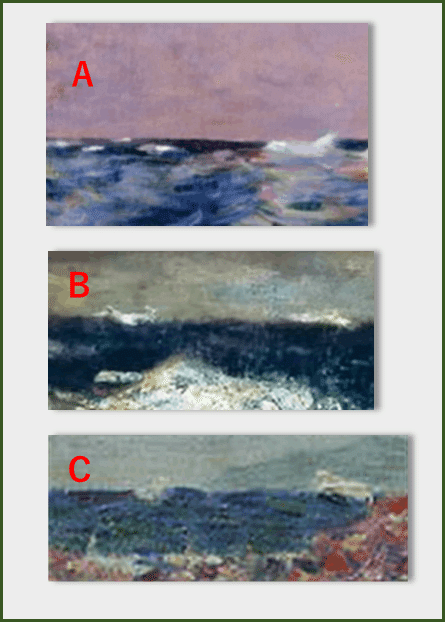

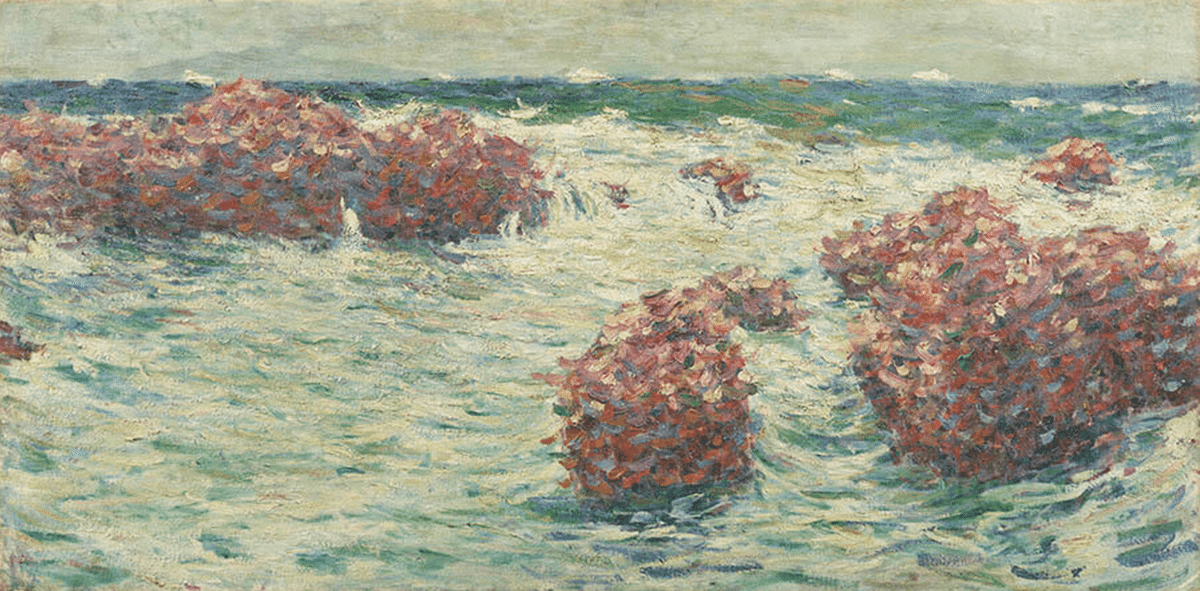

下に掲げたB、Cの二点の、布良での制作の海の絵もこの美術展には出品されていて、並んで展示された二点の絵を見た後の印象が生々しく残る眼で、最後に絶筆「朝日」の前に立つため、なおさら、波頭の砕ける光景が、青木の心を生涯とらえて離さなかったことに思いが及ぶのだ。

「青木の絵の中でも最大に近いサイズ」と美術館の方が説明していた。青木はもう語ることはなったが、生涯自分の作品を容れなかった文展に、もう一度挑戦し直す気概で、これでどうだ審査官たちよ、と心中に呟きながら絵筆をとっていたように思われてきた。情念を感じさせる画面である。

この絵もまた、デジタル画面や印刷画像では、その魅力の半分も感じ取れない絵だ。それほどナイーヴで、カメラの眼をあざむく描写である。

「ワタクシ流☆絵解き館」の過去の記事の中で「朝日」を題材にし、こう書いた。再掲する。

青木のタブローの中で、「朝日」ほど完成された絵はない。次作に進むには人生の時間が足りないことを意識していたであろう彼は、渾身でこの一枚を描き切ったのだ。 いつか必ず会いにゆきたい絵である。

それからわずか9か月のちに、願いが実現できた幸を感謝したい。

もし青木に「海の幸」「わだつみのいろこの宮」がなくとも、「朝日」はその一作で立っている。詩魂やせ涸れて、自家薬籠中の画風をなぞったような絵などとは全く異なる。

見る者をして、そこ立ち止まらせ、一瞬風のわたる海上へ心を連れてゆかれる力を持った作品である。

令和4年11月 瀬戸風 凪