ワタクシ流☆絵解き館その270 これも戦争画 ― 描かれた悲しみ

太平洋戦争のさなか、戦意高揚を目的に描かれ検閲を経て発行された、いわゆる公刊の戦争画集でありながら、紋切り型の過剰な戦闘場面の続く中に、ああ戦争っていやだな、と思うのではないかと感じ取れる絵が、まるで紛れ込ませたかのように出て来る。

当局がそこまで意識しないで載せた絵なのだろうが、太平洋戦争のさなかに

画集を手に取り、ページをめくっていたとき、これらの絵には、当時の人もきっとはたと手が止まったであろう。意図せず反戦意識を持たせることになっているのではないか。そういう絵を拾ってみた。

一枚目の絵。等々力巳吉「噫呼中の部隊長」。

「噫呼」と悲嘆の冠詞がタイトルにあるから、銃弾を受けて戦死の瞬間であろう。勇ましく敵に突撃した姿を強調しているのだが、戦場においては、人間の命って何て儚いものなのだろう、という感懐に包まれるはずだ。

戦後の俳句であるが、現代俳人上田五千石の

「萬緑や死は一弾を以つて足る」

という句が浮かんで来た。

等々力巳吉は従軍して、二枚目に示した絵のような兵の日常の姿も多く描いた。

次は那須良輔の「別れ」。那須良輔は、戦後は社会風刺画家として活躍した。

軍馬が命尽き、やむなく置き捨てて行軍を続けるありさまを描く。

陸軍工兵少尉だった俳人富澤赤黄男は、中国中部を転戦し従軍俳句を作った。

「幻の砲車を曳いて馬は倒れ」

は、その中の一句である。

この俳句は、軍馬の死を真正面から詠むと、軍の士気にかかわる事柄であるため、死は抽象化された表現であるのが、当時の息の詰まるような窮屈な精神状態を示している。

陣中句を多く残した長谷川素逝 ( 砲兵中尉 ホトトギスの作家 ) には、次の俳句がある。

「わが馬を埋むと兵ら枯野掘る」

戦後は風刺漫画化として名を成した

次の絵は、昭和洋画壇の俊秀、宮本三郎の「飢渇」。

その確かな描写の技量から、戦争画の描き手の花形であった。下の一枚は、なぜ検閲ではじかれなかったのだろうか。飢えてなお戦意挫けずという姿が表現されていると見たのだろうか。「前線の実態」といったタイトルでもおかしくない絵だろう。

次の絵は、抜群の描写力を買われ、戦争記録画を多く描いた中村研一の二枚。戦友に肩を貸す扶助の精神を伝えたいのだろうが、戦友はすでに死が迫る顔色をしているようで、悲壮である。

東京国立近代美術館蔵

中村研一の「野辺軍曹機の体当たり」。

散華と言うまやかしの形容句を思い浮かべる。米軍機B29との相討ちによる戦死。

飛行士である彼の人生の二十余年の歳月、注がれた愛が、空しく、言葉もなく砕け散る瞬間でもある。肉親の悲しみいかばかりかを思う。

こういう絵を描けと画家に圧力をかけ、画集に載せた時の実力者にも、おそらく子はいたであろう。自分の子がこんな死に方をするのを期待し、それは大儀なのだから立派なことだと納得できたとは決して言えないはずだ。

それなのに、自分の職務としては平然とそれを行える。正義の信念に絡めとられる人間のもろさ、それがもっとも怖い。

その矛盾は、特高作戦を考え、組織化した者たちの非道や、ガス室での大量殺戮に営々と務めたナチス党の無慈悲につながる。

下の絵は、負傷兵をモチーフにしている。「戦士の唯一の愉しみは楽器である」と、文章に添えられているが、この画像が検閲済であることに驚く。

右は塑像作品。従軍看護婦の献身が主題だろうが、それよりも先ず、失明した兵の悲しみを思わずにはいられない。

戦死者を戦場に弔う姿の三枚。

武田二郎「戦友の霊に捧ぐ」

上でも引いた長谷川素逝 ( 砲兵中尉 ホトトギスの作家 )に次の俳句がある。

「友を葬り涙せし日に雁高く」

二重作龍夫「花と兵隊」

次は寺内萬治郎の「無言の凱旋」と「母の手紙」。寺内萬治郎は、戦後は裸婦を描いて大成した。

亀山美明の短歌

妻も子も親もあらなむに姿なく白木の箱の凱旋ぞあはれ

日野草城の俳句

日章旗しづかに垂れて弔旗なり

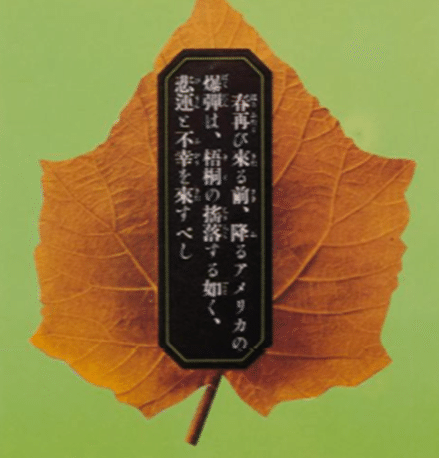

下の絵は、連合軍が描いた「戦争画」の一例。空襲前の、降伏勧告ビラとして、これを軍用機から戦場や都市に撒いた。拾って所持していると、捕縛され罰せられたという。

春再び来る前、降るアメリカの爆弾は、梧桐の揺落する如く、悲運と不幸を来すべし

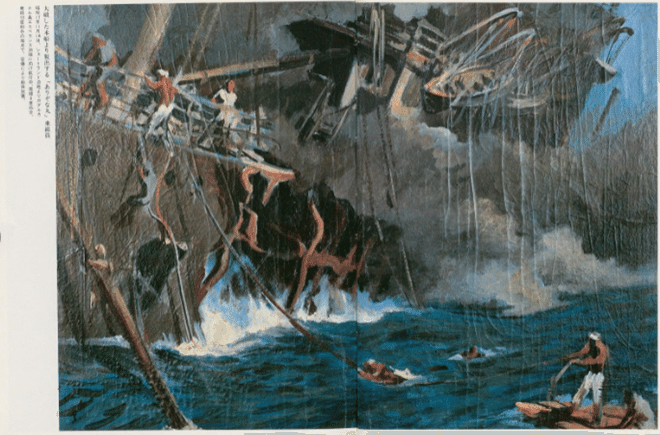

敗戦後に描かれた、戦争の実態を伝える絵もいくつか拾ってみた。徴用船が攻撃を受けて沈む様子を描き、傑作群の評価がある。戦時中にはとうてい発表できなかった絵柄である。

画家大久保一郎は、大阪商船のポスター、広報誌などで海洋風景を多く描いた。入念な聞き取りの上で、想像力を駆使している。

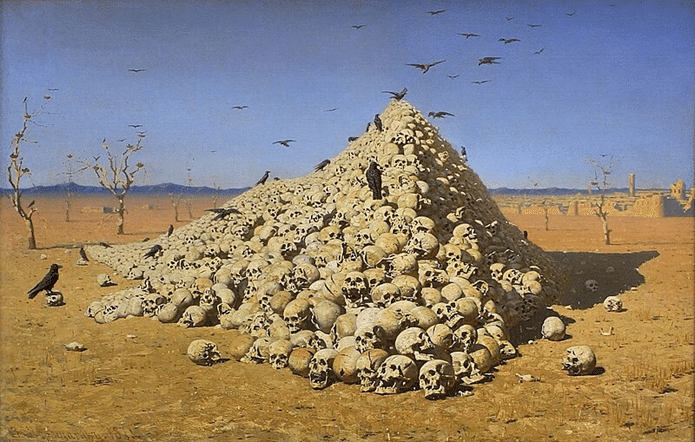

はっきりと反戦を訴えた現代絵画を最後に示そう。ロシアの画家、ヴェレシチャーギンの作品。

「一将功なり万骨枯る」

の漢詩の一行を思い浮かべるが、万骨枯れても誰にも功などなく、結局戦争は双方にこの結末をもたらすのが戦争の真実だと思う。

1877年~78年に起こった、ロシア帝国とオスマン帝国の戦争に取材している。

令和7年2月 瀬戸風 凪

setokaze nagi