ワタクシ流☆絵解き館その182 房州の雄々しき海景―清冽な写実 vs 青木繁の熱い感性。

青木繁、森田恒友、坂本繁二郎、福田たねの四人が、明治37年 ( 1904年 ) の7月に訪れた房州布良の旅の面影をたどる続篇。

今回はさらに、青木の同門である画家が描いた房州の海岸取材と思われる作品を取り出し、青木作品との違いを感じてみた。

先ずは、布良の旅の同行者森田恒友の絵から。

森田はこれ以後も1914年に渡欧するまでは、伊豆大島や房州に題材を求めての旅をしている。下の絵は、制作年が青木たちとの布良の旅からは時間が隔たるが、房州か伊豆大島の風景であろうと思われる。場所は特定できないが、半身裸体の女が描かれているので、布良の海女と見ることもできよう。

こちらの絵は場所は布良からはやや離れるが、同じく房総半島の銚子での取材。漁村の母子のワンショット。布良でも同じような光景が見られたことだろう。

さて次は、青木と同じく東京美術学校・白馬会で黒田清輝門下の画家の絵について。

下の絵は、青山熊治の地引網の光景。九十九里は、布良からはかなり離れるが、布良と同じく房総半島の外海(太平洋)に面した場所。布良でも、同じ漁法が行われていた。

青木繁が目にし、「海の幸」の男たちの原形になった漁師の姿も、このような様子であっただろうと想像できる。

シャヴァンヌの影響を思わせる象徴主義画風へと移行していった青山熊治だが、この時期は写実画の画風である。

漁の獲物を運ぶという似たような題材でありながら、青山は写実の高みを求め、青木は幻想の物語世界に画筆を走らせた。その違いが対照的だ。

もし、青山熊治が青木繁と布良行きをともにしていたら、二人はどんな絵を残しただろうか。きっと創作の上で、火花を散らしていただろう。

下の写真は、房総半島鴨川の地引網漁の明治時代の写真。

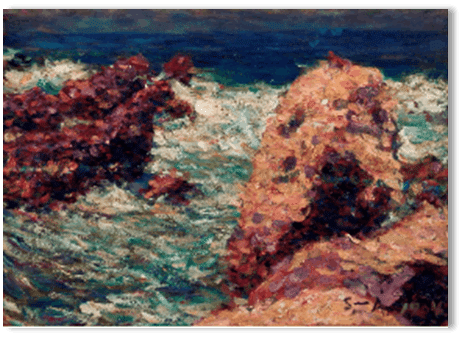

下の絵は、やはり青木と同じく東京美術学校で黒田清輝に学び白馬会に属して、その優等生だった山本森之助の海岸風景。山本の風景画はアカデミズムの代表格だった。

海の様子や、当時の画家の写生地などから考えて、房州の外海風景と思われる。描いた場所は異なるであろうが、題材は青木の「海景《布良の海》」や下に掲げた布良での作品「海」とほぼ同様である。

上段の青山熊治のところで述べたことが、山本森之助の絵でも言えよう。

山本森之助は、今ここに躍動する自然の実を、濁りなく写し取る技の極みを目ざし、青木繁は、恋と希望と憂愁の混淆した昂ぶりの極地を、「海景《布良の海》」や「海」で、海洋の輝きに借りて描きとめようとした。

両者の創作態度の違いに、芸術家の魂のあり処を思う。

令和4年9月 瀬戸風 凪