ワタクシ流☆絵解き館その204 青木繁「月下滞船図」―絵画エッセイ風に(青木繁生誕140年記念展)

アーティゾン美術館の所蔵品を中心とする「生誕140年 ふたつの旅 青木繁 ✕ 坂本繁二郎」( 巡回展 2022年11月 二人の故郷である九州久留米の久留米市美術館での開催 ) を胸ふくらませ鑑賞して来た。

青木繁・坂本繁二郎の代表作をほぼ網羅した充実の企画展。繰り返しデジタル画像や画集で見て来た作品ながら、実物を凝視してみて初めてわかったこと感じたことを、青木の作品に絞り、作品ごとに書いている。

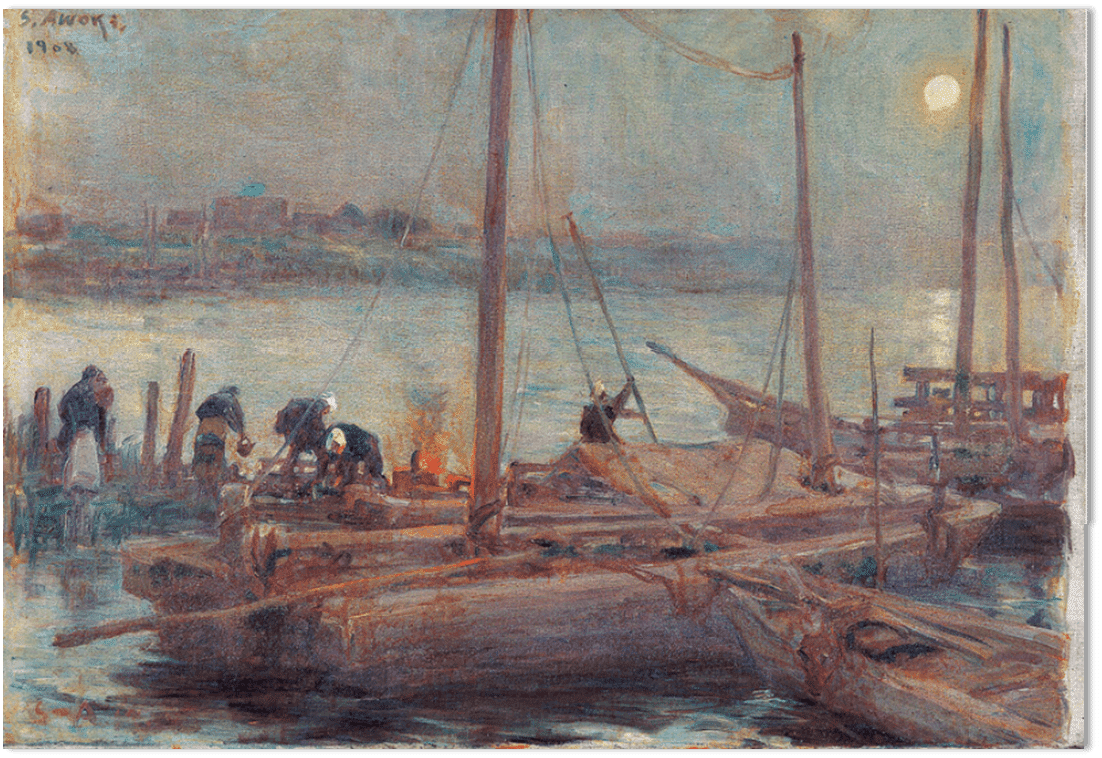

今回は、「ワタクシ流☆絵解き館」の記事で初めて取り上げる「月下滞船図」の感想。

■ 幼い日の船上の火の記憶

それは昭和40年代初頭の光景だったと思う。筆者はまだ幼なかった。

高度経済成長とともに、貨物運搬船は大型化し鋼船となり、木造運搬船などはすでに時代遅れのものになりつつある時代だったが、ときおり夫婦二人が乗る木造運搬船が、長く続いた船大工たちの手造り船の時代に幕を引くように、瀬戸内海に航跡を閃かせていた。

夕方には、手狭な後方甲板で七輪を使い、質素で簡便な調理が始まる。夕月が輝き始めると薄暮の靄の中に、七輪の練炭の火がぽおっと浮かび、 二筋、三筋の煙がからみ合ってなびいてゆく。そんな光景を今も、心の原風景のように思い浮かべることがある。( 若い皆さんには、おそらく想像の糸口もつかめない光景かもしれませんが )

刺激に満ちた時代。次々に生活を変えてゆく新しいものに心をわしづかみにされながら、追われ、捨てられ、滅びざるを得ないものたちへの哀愁もまた、幼いながらに感じ取っていたと思う。

この絵に描かれた火を置いた船は、漁船ではないが、一部、家船の機能も持った船かもしれないと思った。寝泊まり出来るように造られた職住一体となった船ー家船。船乗りが不用意に船上で火を燃やす理由はなく、この火は煮炊きより他考えにくい。

筆者の故郷の近くには、昭和40年代までは、家船によって漁をする人たちの拠点があり、今も東南アジアの各地には残るという、海洋の民の営みの象徴的な情景として記憶に留まっている。

「月下滞船図」を見つめている間ずっと、その幼い記憶が心中に漂っていた。

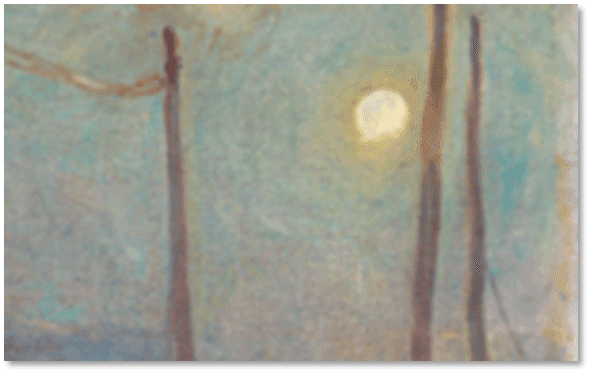

以下は、「月下滞船図」の部分

■ 炎のかがやきが呼び起こす高島野十郎

見つめているうちに心に差し込んできたのは、青木がこの光景に引き付けられ絵筆をとったのは、まぎれもなく火に魅せられたからだという思いだった。煮炊きや焚火や野焼きや、現在に比べ生活の周囲にいつも直火が瞬いていた時代の火。明治から大正の時代に描かれたもので、小さな直火が描かれた絵がいくつも浮かんで来る。和田英作の「赤い燐寸」、赤松麟作「夜汽車」、山本芳翠「灯を持つ乙女」などが。

「月下滞船図」の火を見ていると、まわりに描かれた諸々がかき消えてゆく感覚があった。

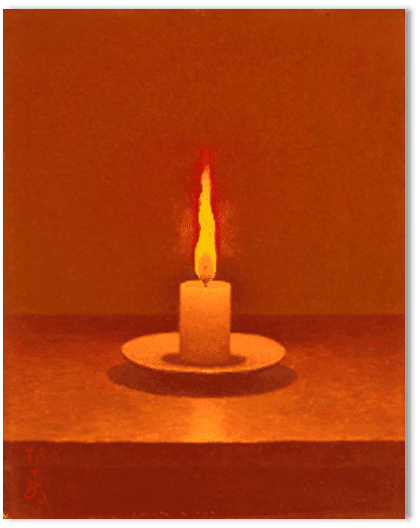

上に挙げた小さな火のある絵の連想から、青木繁の昵懇の友高島宇朗の弟である高島野十郎に、蝋燭の炎の揺らぎだけを描いた連作があるのを、そして以前、高島野十郎展において、蝋燭の絵ばかり何十枚かでぐるりを囲んだ圧巻の展示に、陶然となったのを思い出した。

もちろん、二人は高島宇朗を介しての仲であるだけで、絵画的につながりはないのだが、生来の激情性も災いして、晩年は孤高の画家人生を歩まざるを得なかった天才画家青木と、一方、望んで名利を捨て、隠士のような境遇を選んだ高踏の画家高島野十郎の魂を、静かな炎が、描くという行為のひとつの帰結点として、二人を結んでいるような錯覚を覚えた。

火のそばにいる人たちは、夕餉の支度をしているように見える。食材らしきものを持つ人、鍋らしきものを持つ人。映像であれば、「月下滞船図」の光景には、たゆたう波のひたひたという音が挿入されるだろう。けれど、この絵から何かの音を感じ取ることはなかった。

画面にはうす青い霞が掛かっている。こんなナイーヴな、薄い皮膜のような絵の具の置き方が出来る画家が他にいるだろうか。炎さえ、湿りを持っているように感じられてくる。

■ 同時展示作品の間に生ずるもの

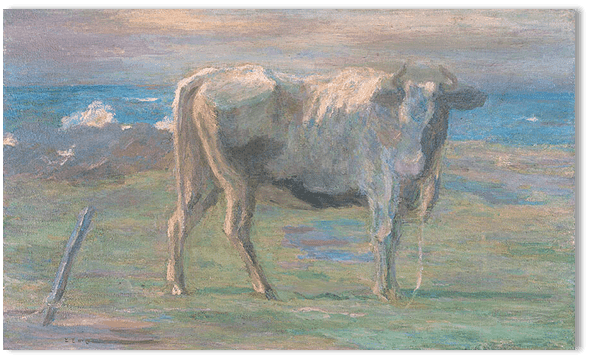

月を囲う橙色の隈さえも、船上の火の照り返しに包まれているように見えて来る。そしてさらに浮かんで来たのは、この企画展に並んだ坂本繁二郎の作品の中では最も好ましく感じた「海岸の牛」の色合いだった。

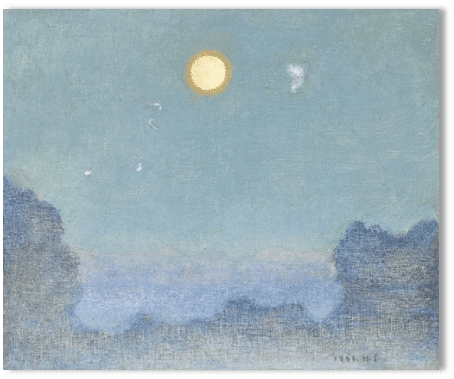

坂本繁二郎の絵では、月の絵 ( 下の図版「月」 ) も展示されていたが、それよりも未だ目に残る「海岸の牛」の地面の、水色とうす緑色の協奏によるやわらかな印象が、「月下滞船図」の月の浮かぶ薄暮の空に重なって脳裏に漂った。

それは全く、筆者のパーソナルな感覚であって、技術的にどこがとか、故郷の筑後地方の風土だとか、理由をつけられるようなものではない。その感覚は、同じ会場に並べられた絵の生み出す想念が展示室の空間を行き来し合っていて、ある一枚と、別の一枚がその場限りのセッションとして奏でる無韻の音を、自分だけが聞いた、というような喩え方しかできないだろう。

「月下滞船図」は、デジタル画像でも、印刷画像でも、何度も見て来た絵だが、これまでこんな感じ方を持つことは出来なかった。海のそばに生まれ生きて来て、現在もなお、木造の漁船がもやう船溜りを見て暮らしている筆者には、「月下滞船図」は、青木作品の中で最も近しい絵であったと、初めて気づいたのだった。

令和4年11月 瀬戸風 凪