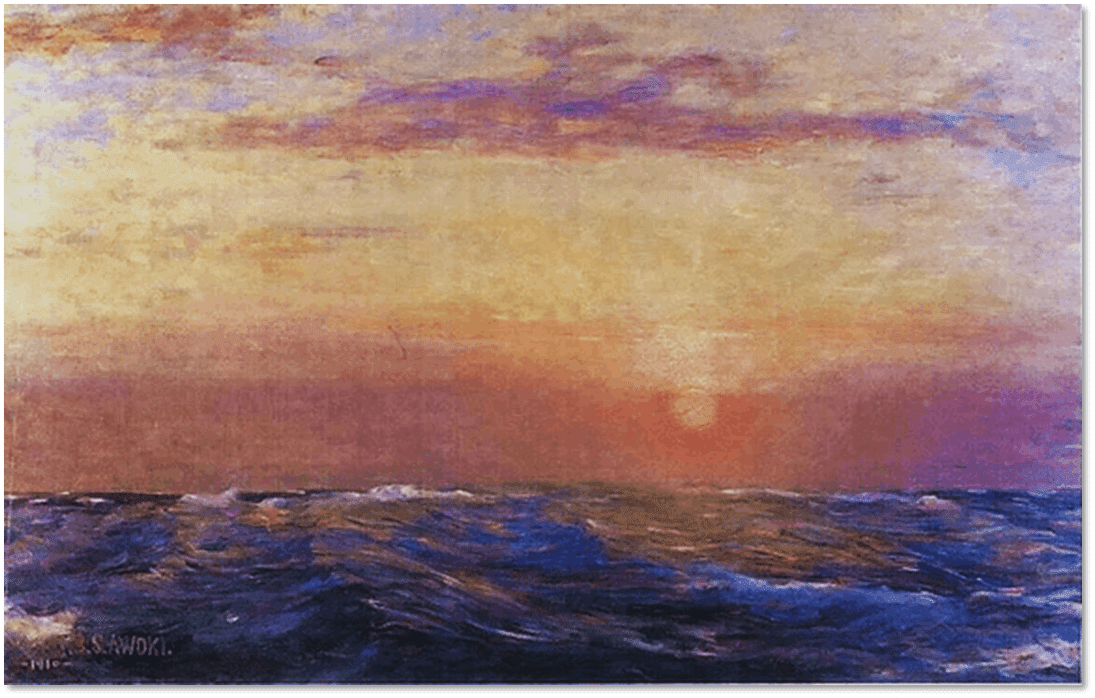

ワタクシ流☆絵解き館その117 青木繁絶筆「朝日」それを風景画と呼ぶべきか?

青木繁生涯の画業において、肌で感じとる眼前の事象としても、幻想世界の対象としても海は主要なモチーフであった。二大名作「海の幸」「わだつみのいろこの宮」を挙げれば、それを納得してもらえるはずだ。

さらには、筆者個人としては、潮流を身にまとい付けたかのような劇的構図の「運命」、若い日の憂愁と歓喜が混然となって迫って来る風景画「海景(布良の海)」をまぎれもなき傑作と思っている。

それらの傑作が証するのは、海の景に思いを託して表現するのは、彼の創作の核をなしていたということであり、ゆえに絶筆もまた海の絵であることに、筆者は必然性を覚える。

多くの人が心を打たれたと感想を述べる「朝日」を、くやしいことに筆者は実際に見たことがない。画集の中に、魂を遊ばせながら、青木の渾身の作品「朝日」から感じ取れるものを考えてみた。

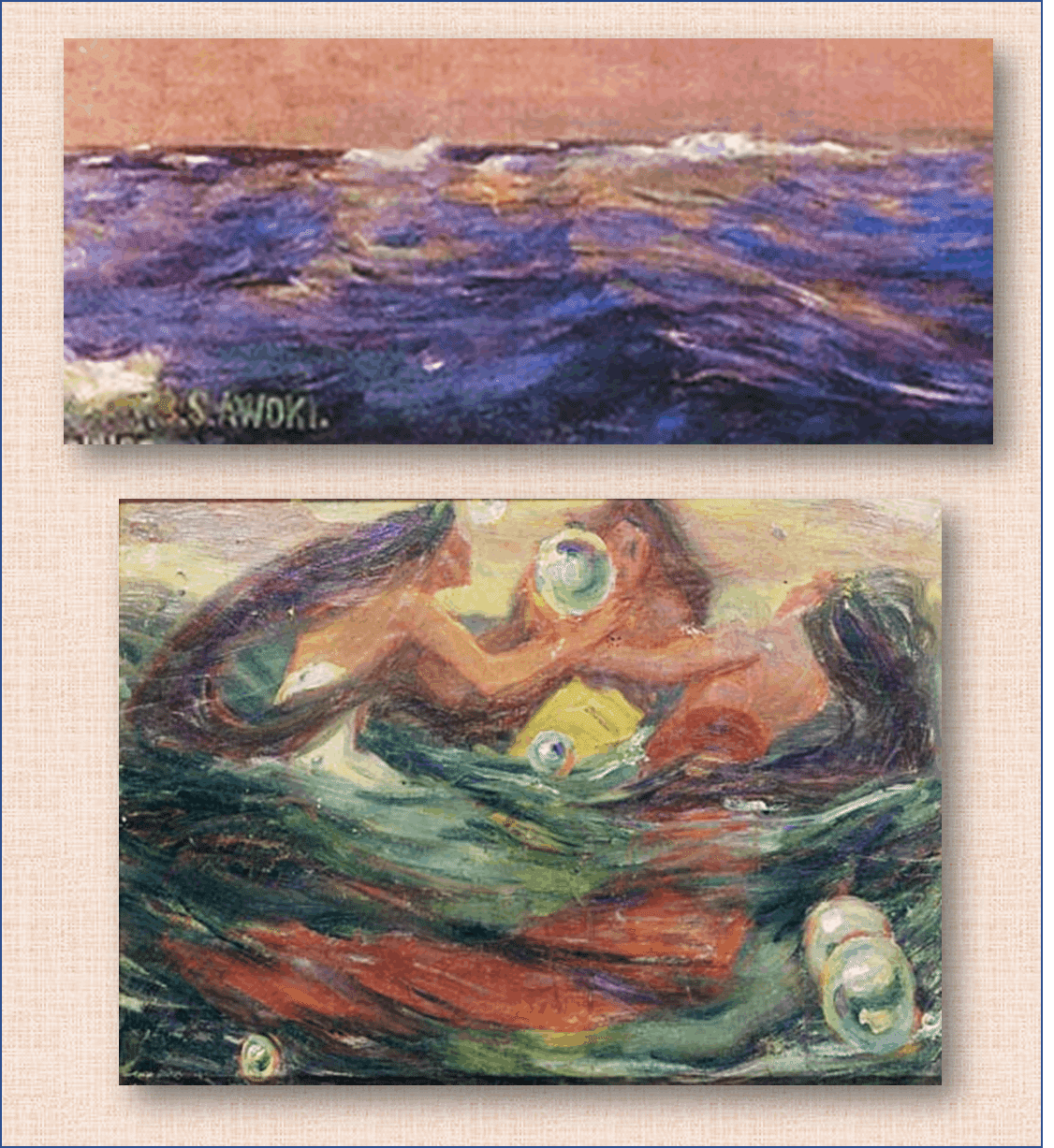

先ず「朝日」の海が、どういう視点からとらえられているかと考えたとき、イギリスの風景画家ターナーが心酔したというクロード・ロランの画風が浮かんでくる。比較してもらうためにクロード・ロランの代表的な作品を2点下に掲げる。

朝日の低い視点、重なり合って寄せて来る陰を帯びた潮、明けてゆく暁の空が映し出すほのかな希望、ロランの画風から受けるそういう雰囲気が青木の「朝日」にも同様に感じ取れる。

では青木はロランを知っていたかと、という問題になるだろう。以下は、大阪大学藤田治彦氏の1988年の論考「ピクチャレスクランドスケープの構成要素」により教示を得たことだが、クロード・ロランは、明治6年から16年にかけて発行された文部省の翻訳による「百科全書画学及彫像」に西洋画の巨匠として早くも紹介され、古典派の重要画家として明治時代に発行された西洋名画集には採録された画家であった。

推論に留まる意見になるが、見る機会はあったということだ。上野図書館や東京の大書店で、最新刊を貪り見ていた青木であるから、モノクロ図版の画集ではあったが、そのいくつかの作品を見て、胸中に印象を残した可能性がある。

クロード・ロランの上の2作品を引き合いに出したのは、水平線から昇り強い光を放つ朝日が演出している濃密な情感が、絶筆「朝日」を描いた青木の心に通うと考えるからだ。

(挿図 下)クロード・ロラン「上陸するシバの女王のいる風景」部分

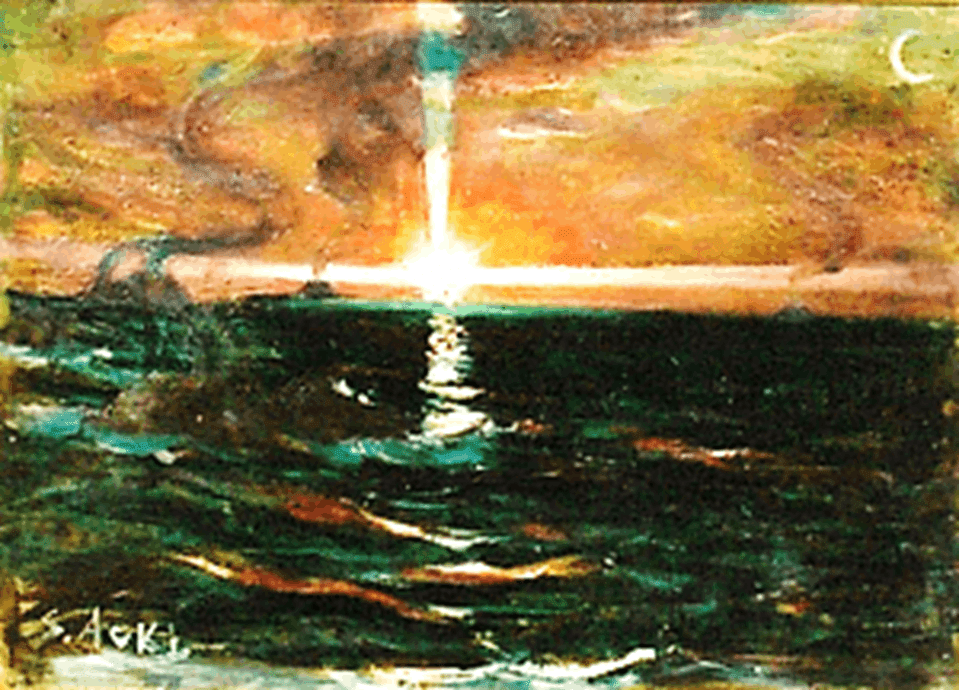

さて青木には、朝日と海の組み合わせで描いた別の絵がある。下に掲げた絵「旧約聖書物語 光あれ」である。経済的には苦境にあったが、「海の幸」で名を世に広め、意気揚々とした時代の制作。旭光をクロスとして演出した企みのある空想の情景であるが、筆の運びには、布良で見た夏の太平洋の印象が映し出されているように見える。

この作品の翌年1907年の「わだつみのいろこの宮」は、水を打ったような静謐の画面であるが、そこに至るまでの青木の作品には、波打ちよじれるものが度々描かれていて、要所をつかめば細部の仕上げにはこだわらない筆触が特徴的だ。「旧約聖書物語 光あれ」はその傾向を引く。

絶筆「朝日」に戻ろう。

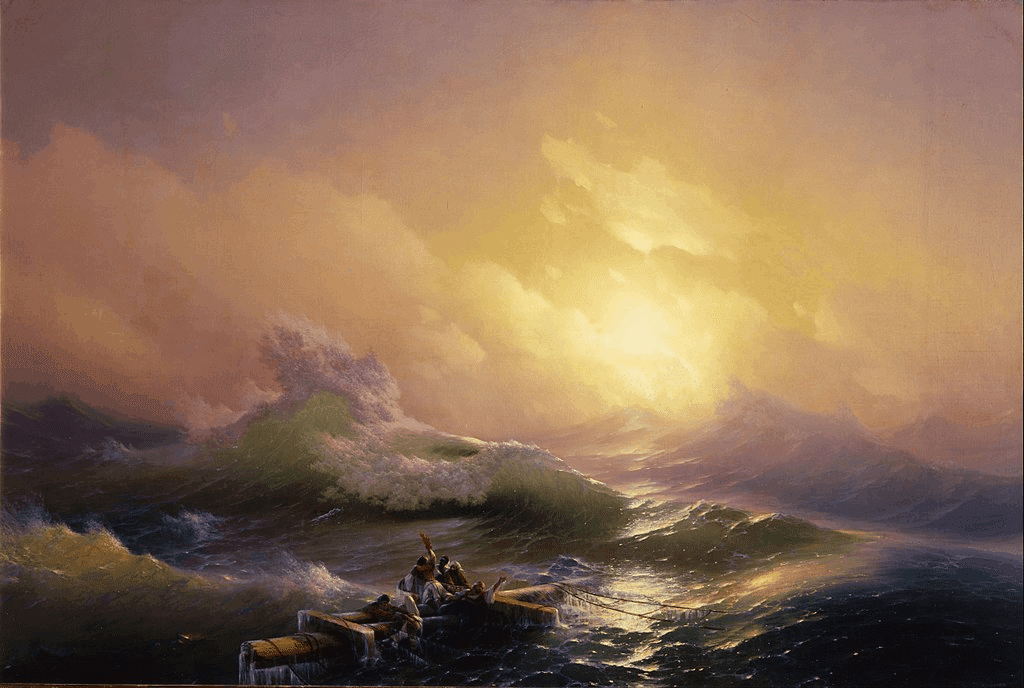

これは青木の画業とは関係のない絵の話だが、ロシアの大画家アイワゾフスキーの代表作に、難破した船員たちが、怒涛の先に輝く朝日を仰ぎ見る「第九の怒涛」という大作(下に掲げた図版)があり、若い日に実際に見て以来、筆者には鮮烈なイメージが焼き付いている。その絵を想像させるほど、青木の「朝日」からも、たやすく人を飲み込んでしまいそうな怖い海の印象を受ける。

「朝日」を描いたとき、青木は肺患による療養の身である。病状が進行していた当時の青木には、一作一作が、最後の創作になるだろうという自覚があったかもしれない。自己の画業の到達点を見い出したいという焦燥とも渇望ともいえる情念が彼に筆を取らせ、自身の絵と惜別しているかのような迫って来る感じを生み出していると思う。芭蕉の最期の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」に彼の心を比することができるだろう。

そしてこの絵からはまた、冒頭に述べた青木の一枚の絵が呼び起される。「海の幸」を描いた年、1904年制作の「運命」だ。二作品を比較すれば、「運命」のラフスケッチ風の描き方とは異なり、「朝日」の筆致は完成度の高さを示す。また主題の受け止め方は、絵を前にした者に委ねられている哲学的なタイトルの「運命」に対し、「朝日」はタイトルが示すとおりの明快な風景画だ。同じ画想からなる作品とは言えないだろう。

しかしこの二作品は重なって見えてくる。「運命」を描いているとき、青木の心が太くうねる渦に打たれていたように、「朝日」もまた、海に洗われるただ中に立っている。青木の心はもう岸にはいない。

青木には、「海の幸」によって、「わだつみのいろこの宮」によって表現してきた民族の母胎としての海を、画業の最後まで画題として追い求めることが、生きて今在る核心をなす営みであり、同時に慰謝であっただろう。それを風景画と呼べるだろうか。こういう言葉はないかもしれないが、情念画と称する方がふさわしいだろう。

その才能を顕かにする現世での評価がありさえすれば、居場所を得て青木は、さらに素晴らしい大作を世に出したはずだったという、亡き児の齢を数えるような、といった表現で喩えられる思いが筆者にもある。しかし、たとえそうであっても、やはり最期には、青木繁は「朝日」を描いたに違いないという気がする。

青木のタブローの中で、「朝日」ほど完成された絵はない。次作に進むには人生の時間が足りないことを意識していたであろう彼は、渾身でこの一枚を描き切ったのだ。

いつか必ず会いにゆきたい絵である。

令和4年3月 瀬戸風 凪