ワタクシ流☆絵解き館その212 明治の画家たちの心をとらえた画題ー安房の海岸風景

青木繁、森田恒友、坂本繁二郎、福田たねの四人が、安房の国の布良を訪れたのは明治37年 ( 1904年 ) の7月である。ここで、名作「海の幸」を描き、いくつかの海景を描いた。青木の作品によって、安房の海を知らない者にも、房州の海のイメージは鮮烈である。

布良を取材地に選んだのは、友人高島宇朗の勧めに心動かされたということがあっただろうが、画題として、東京からほど近い安房の国の海岸風景、漁村風景が、当時の画家たちには、創作欲を刺激するものであったという背景が考えられる。

明治時代には、東京湾岸の遠浅ののびやかな景観と鄙びた暮らしの情景があっただろうし、太平洋の波のうねりが、都会の人工的風景に倦んだ画人を、豪壮な気分へと導いてくれたであろう。

作例によってそれを見てゆこう。なお安房の国は、現在の千葉県南部である。筆者の故郷からは遠い地で、訪れたことがない。あこがれが募る。

■ 浅井忠の作品

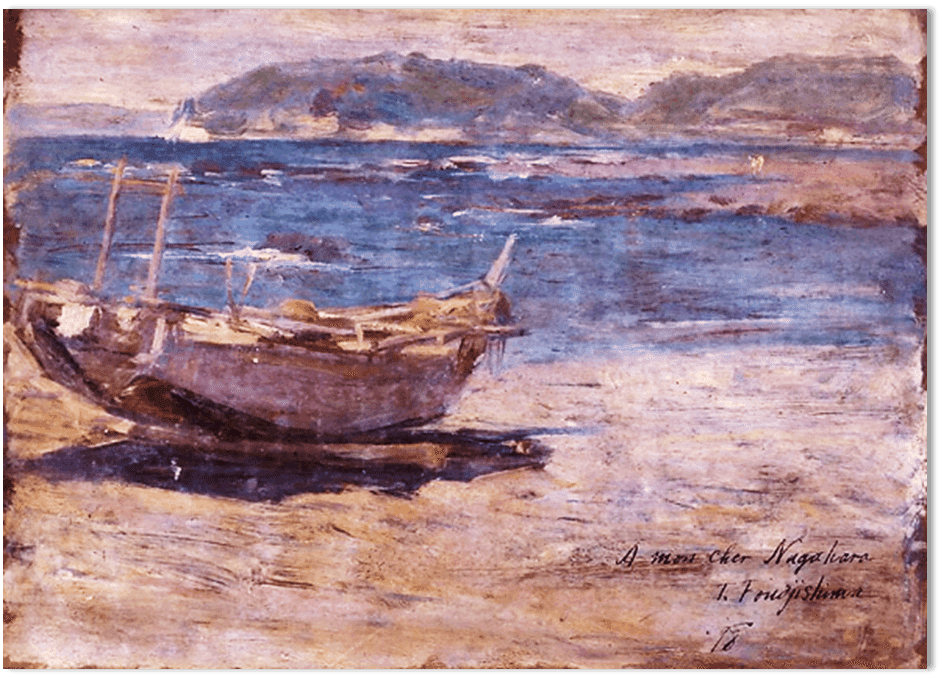

浅井忠は、度々房州に取材旅行している。下に掲げた作品の他にも、取材地が明らかでない海浜の絵の中に、房州での取材によるものがいくつかあると思われる。

浅井忠は日常の人々の暮らしに眼が向いていた画家だ。

明治と聞くと遠い時代の話のようだが、下の図版の「房州海岸風景」に描かれたような漁船は今も筆者の住む町にはある。筆者の住む町には、まさにこのような木造漁船が何隻も停泊していて、朝早くから沖合へと出てゆき帰ってくる光景を目にして暮らしている。

波荒い房州の海では、今の時代、こんな木造船は見られなくなっていることだろう。

■ 岩礁と海光に魅せられた画家たち

山本鼎は、明治35年 (1902年) 東京美術学校西洋画科に入学。明治33年 (1900年) 同じく東京美術学校西洋画科に入学した青木繁の後輩になる。明治39年の卒業後は洋画家、版画家として歩む。

下の絵「御宿風景」制作年には、東京美術学校在学中で、この絵は師の黒田清輝らの外光派の影響下にある習作である。こののち、明治45年、鼎はフランスへ留学する。

作者、種子島賢助については、調べが及ばなかった。明治美術会は日本初の洋風美術団体である。前掲の浅井忠は設立発起人の一人である。

明治美術会明治三十一年十年紀念油絵展覧会出品作

石川寅治は明治8年生まれ。小山正太郎の不同舎に学び、明治34年、太平洋画会を設立。文展、帝展、新文展、日展と続く官展に多くの作品を出品し続けた。

根本は、現在の千葉県 南房総市 白浜町。

渡辺幽香は安政3年 (1856年) 生まれ。画家五姓田芳柳の長女。父親の工房で、画家の兄、五姓田義松から洋画を学んだ。肖像画を多く描き、残っている絵で、風景画は珍しい。

大橋 正堯については、以前、東京勧業博覧会に出品した画家たちを追った「ワタクシ流☆絵解き館その147」の記事で紹介している。ぜひご一読を。

石井柏亭、石川欽一郎、磯部忠一、河合新蔵、丸山晩霞らと日本水彩画会を創立。太平洋画会にも参加した。

■ 布良で描かれた中村彝の渾身の作

中村彝は、1906年19歳で白馬会研究所に入り、翌年太平洋画会研究所に移るが、白馬会研究所では青木繁の後輩筋になる。

病気療養のため、布良を訪れていたときに描いた作品。青木が布良に来て「海の幸」などを描いた年から、6年後である。

実際の絵は筆者は未見だが、画集などで見るだけでも、その素晴らしさが伝わる。郷愁と夢想感と、さらには既視感までもが混然となった空気を絵から感じ取る。

近い将来の重要文化財指定絵画になり得る名作だと思う。

青木の絵のみならず、彝のこの絵をも生んだ土地。確かに布良という町には、芸術の聖性を潜めた輝きがあると思う。

布良に、白壁の家も復元されればどんなにいだろう。

※取材地は布良

■ 水彩画の巨匠も描いた漁村風景

大下藤次郎は、現在なお、水彩画を始める者にとり最大の手本となっている教師だろう。絵筆を走らせたい気持ちにさせる。そういう親しみやすさがある。

館山で当時、こんな大きな木造船を造っていた記録画にもなっている。

■ 日本画でも展覧会出品作の題材として

山内多門は明治11年生まれ。日本画家。川合玉堂、橋本雅邦に師事した。

画報社「美術画報/第30巻第5号」掲載図

■ 安房の地での取材であるかもしれない作品

タイトルに地名がなく、房州と決められないが、筆者がこれは安房の海の景色ではないかと感じている作品を以下に並べる。作者の名は知られているので、紹介は省く。

湯浅一郎は、人物画、特に日常の女性の姿を描いた絵で知られる。山本芳翠や黒田清輝に師事。白馬会系の重鎮作家だった。

■ 安房の隣国、上総の国の眺望

九十九里の平磯海岸は上総の国である。

ピサロやモネふうのタッチの「九十九里平磯海岸」は、中村彝32歳の作品。下に掲げた青木の「海」(1904年 アーティゾン美術館蔵)と並べて見たくなる絵だ。双方ともに、どこか焦燥感に駆り立てられている感じが伝わってくる。

令和4年11月 瀬戸風 凪

setokaze nagi