ワタクシ流☆絵解き館その81 青木繁「わだつみのいろこの宮」お遊び的ミステリアス編

青木繁 「わだつみのいろこの宮」 1907年 重要文化財 アーティゾン美術館蔵

今回は、何を描いたのだろう、もしかして描きこんだのか、という謎めいた細部に触れてみたい。

「わだつみのいろこの宮」の芸術的価値を尊重し、その絵を愛する筆者の気持ちからは、同じくこの絵を愛する人に、その見方は邪道なりと大きく叱られるだろうとは思うけれど、どうか、いろいろに見つめてみたい遊び心とみてお許しください。

左足の先は何が描かれているのだろう。右足は裸足だとはっきりわかるが、左足は、履物を履いているようにも見える。上の図の、青く色付けした部分を見てもらいたい。裸足ならこの描線になるのではないかと推定して、赤い実線で描き加えてみた。

しかし、その履物も何なのかわからない。最もそれらしく見立てられるのは木沓(きぐつ)だろうか。木沓は神代の時代のイメージにはそぐわないが、参考に、出土品の木沓を写真で示す。

しかし、左足だけ履物というのも意図がわからない。いったい何が描かれているのだろうと、いつも謎を感じている。

そしてトンデモ的・妄想的に見れば、(まさか)まるで断ち切られた腕が山幸彦の足首をつかんでいるようにも!

次は、井戸の水面の模様。

「古事記」には「海の神の女・豊玉毘売の従婢、玉器を持ちて水を酌まむとする時、井に光有り。仰ぎ見れば、麗しき壮夫有り」と記述されていて、山幸彦がカツラの木に座っていたため、井戸の水面が光輝いた、というのだ。

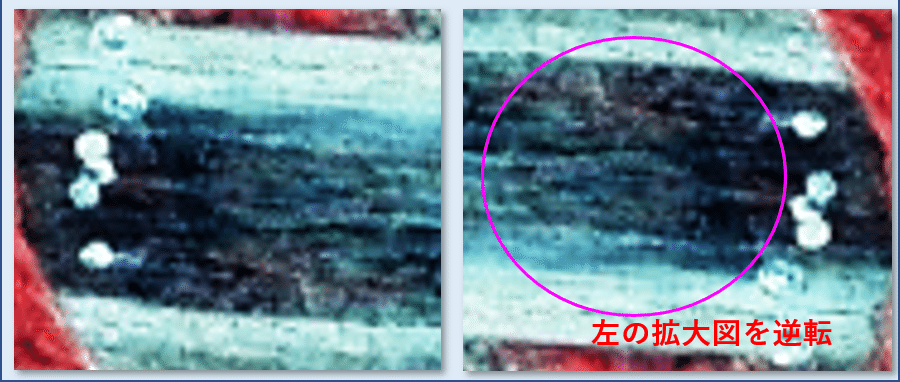

「わだつみのいろこの宮」では、水面に光は描かれていない。そこで水面に何が描かれているのかを見つめていて、映像を逆転してみると‥‥、ここから先はキワモノ的であるが、決して麗しくはないものの、山幸彦の顔のような模様が見えてくる。それが下に掲げた図だ。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」ということわざもあるので、何だって、先入観でみればそう見えるという感じで、受け取ってほしい。先入観を持って見た方にだけそう見えて来る。

青木繁が見た画集に、この絵があったかどうかはわからないが、彼が愛した画家エドワード・バーン・ジョーンズの作品に、水面に映る顔の絵がある。

この絵解きシリーズで以前、豊玉姫は藻を体に巻き付けているのではないかと解釈した。今回もその目線で見ると、藻の裾は、カツラの木まで流れ、幹を巻き込んでいるように見える。

それは見えない天の意志が、豊玉姫の心を汲んで、カツラの木に流れ藻を巻き付けさせた(つまり心は山幸彦に添っているという表意)とも取れるし、その逆に、山幸彦の意志によってすでに豊玉姫は、藻でからめとられているとも見えるはずだ。

今回は全くの遊び心による絵解きです。どんな入口からでもいいので、この絵に、そして青木繁の画業に興味を持ってもらいたいというのが望みです。

「わだつみのいろこの宮」についての、筆者の思いは、「ワタクシ流絵解き館/青木繁・わだつみのいろこの宮」の連作の中で、述べていますので、そちらをぜひお読みください。タグ「明治時代の絵」がその入り口になっています。