ワタクシ流☆絵解き館その97 青木繁「わだつみのいろこの宮」青年画家のアバンギャルド(=前衛)精神を見よ。

青木繁 「わだつみのいろこの宮」 1907年 重要文化財 アーティゾン美術館蔵

「わだつみのいろこの宮」は東京府主催の内国博覧会で、情実で三等末席入選になったにすぎない。ほとんど評価の外と言ってもいい扱いだった。

日本の神話画らしくなく、西洋神話画の亜流、アレンジのように見られ、審査官には絵柄の奇妙さが鼻についたのかと思う。

好まれなかった原因を改めて見つめよう。

![]()

錦衣玉食(きんいぎょくしょく)という高貴な人の、豊かな暮らしをいう言葉がある。美しい衣をまとうことが豊かさの証だ。下の図版がまさにそれ。青木の描いた豊玉姫の一重の衣は、そのイメージからずいぶん離れている。

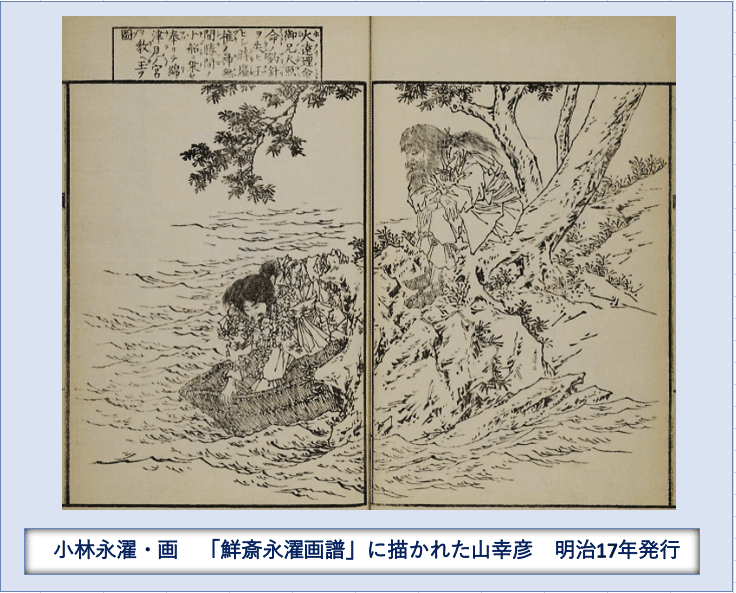

下の図版は、青木繁「わだつみのいろこの宮」が発表されたあとの時代のものだから、「わだつみのいろこの宮」の図柄に影響を受けていよう。それでも、山幸彦の様子も含めて、衣装は華やかであることを意識している。

こちらは、わたつみの国へこれから行こうとしている山幸彦。着ているもので、みこと(=貴人)を描いているとわかることが、神話画の前提事項だった。髭を蓄え、威厳を持たせている。

こちらは、わたつみの宮から帰って来た時の山幸彦。

「わだつみのいろこの宮」発表以降も、山幸彦のような貴人の装いは、下の図版のようなイメージで一貫している。

「わだつみのいろこの宮」の裸体表現は、他の神話題材の絵には見られない特異な描き方と言える。貴人の風には見えにくい感じを与えたことだろうと想像できる。

![]()

西洋美術でそうなっているのは、神話とエロスが結び付くということではなく、神聖性を侵す衣という夾雑物=俗の世界を忌む精神からだ。

青木が影響を受けているバーン・ジョーンズの作品を例に見よう。青木の脳中にあったのは、このような西洋の神話の男神たちの裸体の様子であり、それを日本の神話画に持ち込む意図があったはずだ。

「わだつみのいろこの宮」に目を移そう。上に述べたことからすれば、裸体のみ、無一物である方が神聖性を高めるのだが、山幸彦は、裸体に剣を下げている。カツラの枝と一体化させているので気づきにくいが、立ち上がった姿を想像すれば、何とも奇妙な姿に感じられても仕方なかっただろう。

![]()

西洋文化の流入を受けて、女性の髪形は大仰な日本髪から簡素な結い方に変わりつつあった。「わだつみのいろこの宮」の豊玉姫を見ると、まさにその趣のある髪型だ。その部分はいわば、当時のファッション画。

神話画では使われていない新鮮さを与える表現だが、その分、あまりに現実的すぎて嘘くささが立つとも言える。

これまでのワタクシ流☆「わだつみのいろこの宮」の絵解きシリーズで述べてきたように、この絵は、神話に題材を借りて、ある出会いがもたらす運命の変転、その予感をすでに感じ取っている者の、歓喜と悲哀が混じり合った内側の思いを、一瞬の場面の中に留めようと意図した作品だ。

西洋の神々の神聖性と、感情の内面を浮き彫りにする表現に大いに刺激され感化されて、構図が決まっているのは確かだろう。

そのことに思いを致す審査の眼が、発表当時にはなかったわけだ。身辺風景なら、日常の暮らしが匂い立ち、神話画なら厳かで古色感の漂う作風が求められた時代だった。

発表当時、歯牙にもかけてもらえなった理由は、この絵をよしとすれば、他の(美術アカデミズムの習得に忠実な)絵は否定されなければならない、という1対10の対比が成立したからだろう。

令和4年1月 瀬戸風 凪