【書評会】『ポスト・スポーツの時代』

【ポス研 第1回書評会】

『ポスト・スポーツの時代』(山本敦久, 岩波書店, 2020年3月26日出版)

日時:2020年5月15日(金)19:00〜22:00

場所:zoom(オンライン)

参加者:山本敦久(成城大学/スポーツ社会学)、川端浩平(津田塾大学/社会学)、竹﨑一真(非常勤講師/スポーツ社会学)、ケイン樹里安(大阪市立大学/研究員)、高原太一(東京外国語大学/日本近現代史)、諫山三武(未知の駅/編集者)

速記:諫山三武

【本書について】

「ビッグデータやAIの導入、サイバスロンやeスポーツなどの新たな潮流、ソーシャルネットワークを利用し社会を変えていくアスリートたち――さまざまな現象を通して、巨大な転換点にあるスポーツの今を読み解く。」

▲「週刊文春」4/23号〈文春図書館〉における本書の紹介文

【参加者について】

山本敦久(やまもと・あつひさ)

成城大学社会イノベーション学部教員。専門は、スポーツ社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文化論。著書に、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(小笠原博毅との共著、岩波ブックレット、2019年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(田中東子、安藤丈将との共編、2017年、ナカニシヤ出版)など。

川端浩平(かわばた・こうへい)

津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科教員。専門は社会学、カルチュラル・スタディーズ、日本研究(Japan Studies)。著書に『ジモトを歩くーー身近な世界のエスノグラフィ』(御茶の水書房 2013)、共編著に『サイレント・マジョリティとは誰かーーフィールドから学ぶ地域社会学』(ナカニシヤ出版、2018)、Cultural and Social Division in Contemporary Japan: Rethinking Discourses of Inclusion and Exclusion, Routledge 2019.など。最近はラップ音楽とマラソンに向き合っている。

竹﨑一真(たけざき・かずま)

1989年生まれ。学習院大学、関東学院大学等非常勤講師。専門はスポーツ社会学、身体とジェンダーに関するカルチュラル・スタディーズ。現在は、戦後日本における身体美文化(ボディビル、八頭身)の出現を舞台とした日本人の主体形成について、ジュディス・バトラーの系譜学的思考の視座から考察する博士論文を執筆中。

ケイン樹里安(けいん・ジュリアン)

大阪市立大学都文化研究センター研究員。非常勤講師。専門は社会学/文化研究。「ハーフ」と呼ばれる人々、「よさこい踊り」の研究。海外ルーツと身の回りの人々をつなぐメディア HAFU TALK(ハーフトーク https://www.hafutalk.com/)共同代表。コーラとから揚げが燃料。深夜の飯テロが趣味。

twitter : @juli1juli1

note: https://note.com/julinote

reserchmap: https://researchmap.jp/julian908

高原太一(たかはら・たいち)

1989年生まれ、東京外国語大学大学院博士後期課程。専門は日本近現代史、地域研究。現在、砂川闘争をテーマとした博士論文を執筆中。趣味は水球と街歩き。最近はジモト歩き(川崎市宮前区)をしながら、意外な歴史のつながりに感動中。

論文に「『砂川問題』の同時代史-歴史教育家、高橋磌一の経験を中心に-」(東京外国語大学海外事情研究所,Quadrante, No.21, 2019)。

諫山三武(いさやま・さぶ)

1988年生まれ、フリーの編集者。3.11後、「Alternative Lifestyle」(もう1つの生き方)をテーマにした紙メディア「ZINE 未知の駅」を創刊。パーマカルチャーやモバイルハウスなど、資本主義に巻き込まれながらも、それとは異なる生き方を各地で思考・実践する人たちを取材し続けしている。所属は株式会社未知の駅(代表)、武蔵大学(非常勤講師)。最近は薬草とヨガにハマっている。小社の新刊『薬草仙人の手帖』(井澤嵯壽, 未知の駅, 2019)発売中。

twitter: @michino_eki

web: 株式会社未知の駅

【概要】

『ポスト・スポーツの時代』の著者・山本敦久さんをお招きし、オンライン書評会を行いました。この著書を起点にしながら、「ポスト」(Post-)とは何か、そこからどのような社会学的想像力が発せられるのか、さまざまな論点を提起し、議論しあいました。進行は、予め竹崎・ケインの2人がレジュメを用意し、本書に対するリアクションを発表、それらを手がかりに議論を展開する形で進めました。

※もとは6人の知り合い同士で始めたクローズドな会でしたが、この2020年5月15日の初回書評会を機に、今後、さまざまな「ポスト」(ポスト社会学/ポストカルチュラルスタディーズ/ポストコロナ/ポスト研究会/ポスト居酒屋...etc)について議論を深めていこう、ということでその翌日(5月16日)「ポスト研究会」(通称「ポス研」)が発足しました。

▼当日のレジュメはコチラからダウンロードしてください。

竹崎一真/ケイン樹里安

ーーー

(1)『ポスト・スポーツの時代』が書かれた経緯:「ベストアルバムではなくデジタルリマスターにしたかった」

竹﨑:じゃあ始めましょう。まず、山本さんからこの著書が書かれた経緯から説明してもらえますか。

山本:まず最初に「ポスト・スポーツ」という概念なんだけど。その前に、この概念自体が、本書を貫くひとつの「仕掛け」になっているというあたりから話してみたいと思います。

過去に発表した論文を含めて、ひとつの本にする場合、いわゆる「ベストアルバム」のようなかたちで出版したくなかったのね。10年以上前に書いたものをいま載せる場合、これはサブちゃんや太一くらいの年齢(31〜32歳)のときに書いたものも載せることになるんだよね。そのときとは、きっとスポーツの論じ方とかも変ってきている部分もあるだろうし、一貫して変わってない部分もある。スポーツという現象自体も、ここ数年で大きく変わってきている。もちろん、小笠原博毅さんとの『反東京オリンピック宣言』(航思社, 2016)や『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット, 2019)という、ある種、社会の風潮や空気や圧力に切り込んでいく実践的な書物を出したという自分なりのスポーツ論の流れのようなものもある。過去に書いたものを現在のスポーツの議論や現在の僕の関心のなかに接続できるような「仕掛け」や「くるみ方」がないかなっていうのを出版に向けて考えていたのね。

2019年、つまり出版前の1年間は、新しい原稿(序章、第1章、第2章)を書きながら、同時に、今回採録したい過去に書いた論文も読みなおしていたんだけど、そこに「どんな仕掛け」が可能かなと。夏休みに、たまたまブライドッティの『ポストヒューマン:新しい人文学に向けて』(フィルムアート社, 2019)を読んでたんですよ。内容もすごくよかったんだけど、それ以上に、本全体の「くるみ方」が面白いなと思ったのね。最新のポストヒューマンに関する現象の哲学かと思って読んだら、そうじゃなくて、「ポストヒューマン」っていう括りで60年代後半以降の思想を読み直すということをやってるんだよね。これが大きなヒントになったわけ。

スポーツはいま大きい過渡期だから、1章と2章はスポーツで起きている変容に関する議論、ビッグデータ、AI、テクノロジーの話をした。最先端で起きていることをちゃんと考えてみようというところをやったんだけど、そうすると昔書いたものって、60年代のアスリートの社会運動だったり、ポストコロニアルのスポーツ論が多かったりするので、どこに線があるのかなっていうのを考えてたのだけど、「ポスト・スポーツ」っていう概念で、今まで自分が書いたものを読み直そうということをやってみようと。

それで岩波書店の編集者の押川さんに、企画書を出しなおして、どうかなってもちかけたらそれは面白いということで、ポストスポーツっていう概念で今まで自分で書いたものをデジタル・リマスターし直すという方法をとったのね。それは自分なりには面白かった。単にベストアルバムにしない方法として自分でリマスターしてみたっていうのが特徴かもしれないですね。川端さんみたいに1つのテーマで調査やるっていうよりも僕の場合はいろんなものを書いてきちゃったので、なんか繋がりはあるだろうなっていう時に、やや強引ではあったのだけど「ポスト・スポーツ」っていう括りでやってみた。かえってそれが新しいものになったという感じです。

川端:僕も単著を構成していくときの方法は同じですよ。対象やテーマは同じでも、別々に書いたものを、こういう問題意識で繋がってるんだなって言うことを再発見しつつ、だからこの本でいうと第1章と第2章みたいに、オンタイムの問題意識とつなげて、そこでばっと全体ができる感じっていうのはわかります。

山本:1番ヒントになったのは、神山健治さんの作品。攻殻機動隊のSAC2045の監督さんなんだけど。プロダクションIGでこれまでもいい作品を作っています。神山さんが攻殻機動隊(SAC2045)をつくるまえに、『ULTRAMAN』をつくったのね。それを見てて、「ああ、再解釈ってこういうことなのか」と感心して。ウルトラマンってスペシウム光線だすでしょ。

それを現在において再解釈する場合、そこに意味を与えないといけないから、こことここにコネクタがあると(手首)。手首同士を接触するとスペシウム光線がでるんだと。昭和のウルトラマンでは当たり前だとされていたことに、科学的な、あるいは現在的なテクノロジーの意味を加えなおしていったのね。ああ、これが読み直しなんだな、再解釈なんだな、リマスターなんだなって。だから神山さんがウルトラマンをどう読み直したのかなっていうのをみて、自分がゼロ年代に書いたスポーツのポス・コロ論やスノーボード文化をポスト・スポーツという概念で再解釈してみようという試みだった。

とはいえ、まったく突然のように思いついたというよりも、ずっと「ポスト・スポーツ」という概念は、頭の中にあって、それが呼び出されたということもある。後付けだけど、ずっとこの概念でスポーツを考えてきたという感触があったから、わりと無理なく、それぞれの章、それを僕は「器官」と呼んでますが、各器官が、バラバラなようでいて、なんとなく個体化されたわけです。本それ自体が、モハメド・アリやマラドーナの「器官なき身体」のようなものになるように工夫したわけです。

(2)輪郭をもたないポスト・スポーツ的主体の形成(発表1/竹崎一真):「出来事は新たな存在を作り出し、新たな主観性を産出する」

竹﨑:本書がそういった認識をもって書かれたってことを踏まえて、議論していきましょうか。私はレジュメ2枚しか用意してないですけど、ケインさんにも簡単なものをお願いしますっていったら厚いの持ってこられて...。

ケイン:本当はそれは読書ノートで、レジュメにしようと思ったらなかなか時間とれなくて…。

山本:ケインは、スポーツに特化された研究者じゃないから、それは大変だよね。

ケイン:「ハーフ」と呼ばれる人々の研究も「よさこい踊り」の研究してるので、おもしろく読ませてもらいました。あと、実はすでに1章2章の話は授業で使って役立たせていただきました。

竹﨑:僕の方から先に片付けたいと思います。一応みなさんにレジュメを渡してますけど、画面共有します。簡単に、本書の重要なところ、ポストスポーツの時代ということで山本さんは「リマスター」と言ってましたけど、どういった視点からこれが書かれているかということを冒頭に、そしてこの本は大きく2つに分けられますよね。最新のテクノロジーの話しと、アリやカーロスとスミスといった”歴史”が対象というところ。そこで、その2つの視点からどういうことが考えられるかということを洗い出してみました。

まず簡単にポストスポーツという視点とは何か。

ここは序章最後、22ページに書いてあるところが重要だろうなと思います。

「データ革命や先端テクノロジーと結びつくことでようやく可視化されるようになったポスト・スポーツの特性は、脱個体化された身体を転位の契機とする。そこに出現する新しい身体は、多様な人たちが多様なままに、複数性の身体が複数のまま分有されるような世界を創り出すことを目指す。したがってポスト・スポーツの身体は、何かを代理表象するのではなく、多様な身体が多様なままでいられるように社会を編みなおすエージェンシーとなるのだ。これが『ポスト・スポーツの時代』のアスリートの姿なのである。」(p.22)

さっき山本さんがリマスターだといってたけど、オーソドックスな近代批判っていうオールドなことも含みつつそれをポストスポーツという新しい見方で、それをどう分節化しながら新たに融合させて議論していくのか。特に主体性がキーワードになるかと思いますが、そこを掬い取るためにこの本があるんだろうなと思います。

じゃあここから何が考えられるか。

その大きなテーマの1つが、テクノロジーの進歩による新しいパラダイムがあるんだろうなと思います。この点で重要なのが、68ページで書いていた山本さんの主張ですね。

「もはやスポーツの実践は、身体的主体性を動因とする構造を失いはじめ、データを主体化するためのフィードバック・ループ、あるいは絶え間ないプロセスと化している。そもそも、輪郭を持たないということが、ポスト・スポーツの身体を特徴づけているのだ。(中略)スポーツを変容させる力、あるいは規律訓練を遊離する仕組みは、もはや個々の身体に現れるのではなく、絶えず生成されるデータによって調整され、変調していく前-個体的な現象に現れるのである」(p.68)。

ここではドゥルーズの話を引用しながら”偶然性”の「制御」について触れている。これがキーワードになる。この視点が非常に面白くて、山本さんの本は問題提起、議論の土台になるような本に位置づけられるなと感じました。

なのでこの話を受けて、このあとスポーツ社会学、スポーツ文化研究という領域でどんな話ができそうかということを論点として書いてみました。

1つは、マー君(田中将大)のようにデータへと主体化=従属化していくプロセスを考察する権力論。これはこれからでてくるんだろうなと思いますね。表象分析や言説分析もできるし、エスノグラフィーも、これはぜひ川端さんやケインさんからもアイディアがでてきたら面白いだろうなと。

2つ目はむしろデータから外れていく主体というのがいると。山本さんも書いてたけどイチローの話、引退後のイチロー。この間、ドキュメンタリーやってましたけど、イチローが作ったチームには野球経験者のない人もいたりするんですよね。データとかじゃなく、純粋にスポーツを楽しもうっていう主体が世界で最高レベルでやっていた選手から生まれると。現役時代のイチローだと近づけないけど、引退後は近づきやすくなっているのでそういうフィールドワークもいいんじゃないかと思いますね。

3つ目は、ぼくは歴史社会学なので、スポーツのデータ化の歴史を追いながら、身体がどう考えられてきたのかっていう視点から考えるのは、今日のデータ至上主義的な時代との連続性を考える意味でも必要になる作業かなと思います。1,2,3とアイディアを出しましたが、こういう多様な研究が思い浮かぶような、そんな議論の土台となるような本ですね。

あと4,5は山本さんに聞きたいことです。僕もドゥルーズ読んだけどまだちゃんと勉強してなくてわからないところがあって…。この「偶然性を制御する」ということについて。この「制御」っていう人間の営みにはどういうメリット・デメリットがあるのか、つまり「制御」することのエコノミーって何なのか。特に、それがスポーツの中で起こるっていうのはどういうことなのか。偶然性の制御って、資本主義の中で今非常に重要視されています。例えば、株価の調整も含めてAIが勝手にやっちゃうような。今回もコロナの影響でめちゃくちゃ株価が下がるけど、あるとこでストッパーをあたえて一定の制御をあたえるみたいなこともよく報道されてました。そういう社会の中での予定調和化が起こるのは、社会を統治する上で必要だったんだろうなと思いますが、スポーツの中でもそれが起こりうるようになってしまった。あらゆるデータを積み重ねていくことで、スポーツの中での予定調和を生もうとしてしまっている。そうなるとスポーツの醍醐味はドラマ性だって言われてますけど、そのドラマの真正性っていうのはどうなっていくのか。あるいはメディアがそれをどういう風に報じていくのか。これはこれからの大きな問題であるかなと思います。

そして第二の問いですね。山本さんの昔から書き溜めてきた論文がこのポストスポーツの時代という本にどう位置づくのか。山本さんは、「批判的ポストスポーツの政治」という視点で括ることを172ページに書いてました。その視点を導くうえで、重要なのが、198ページに書いてあったドゥルーズ、ガタリの引用ですね。

「出来事は新たな存在を作り出し、新たな主観性を産出する」(p.198)。

この引用は重要だと思います。山本さんは、この認識を受けて、172ページのところでこう書いている。ポスト・スポーツとは、

「支配従属関係を生み出し、それを継続する支配的なスポーツのあり方を常に批評し、スポーツを通じて創られる社会領域内に多種多様な存在が多種多様なままで存在できる様式を認めていくプロセスを示す概念なのである。」(p.172)。

つまり、近代スポーツが理想とする主体に抵抗していく主体こそが「ポスト・スポーツ的主体」として位置づけられるっていう主張なんですね。

そういう形でここを理解した上で、いくつか論点を上げました。

1つ目は僕の疑問ですが、現代スポーツ論と近代スポーツ論の裂け目ってどこにあるのだろうっていう問題です。近代スポーツに対してはわかるけど、現代スポーツ論とポストスポーツ論がどう違うのかがよくわからなかった。

2つ目は、「ソーシャルなアスリート」というのがキーワードになってたと思うけれど、山本さんが調査の対象にしていたラピノーとかキャパニック、あるいは出てきてないですけど、スノボーの国母くんとか、そういった今日の「ソーシャルなアスリート」と70年代の「ソーシャルなアスリート」が本当に同じなのかなという疑問ですね。やっぱり彼らのいた時代から半世紀経っているので、現在のソーシャルなアスリートの特徴は何なのかということも見ていくと面白いのかなと思います。例えば、ポストコロナの問題で、一部のアスリートは、前までオリンピック出たいといってたけどコロナの問題になってオリンピックやるなんてふざけんなっていう動きもこの間に生まれてきてます。彼らの主張はおそらくカーロスたちと違って、グローバリゼーションに対する抵抗の動きなんですね。こうした主体の登場はポスト・スポーツの視点からどう考えられるのか、極めて現代的な課題だと思います。それから無邪気なアスリートたち、フェンシングの太田とかもそうですけど無批判にオリンピックやりたいんだっていう人たち、それもある種のソーシャルなアスリートだと思う。それをどう捉えるかも個人的な興味としてある。

そして3つ目の論点ですね。ポストスポーツの時代の新しいスポーツと主体性の問題についてです。今回はサイバスロンやeスポーツがでてきましたけど、動かない身体と企業、若い子でも億単位の報酬が発生する状況が出た。これを主体性の視点からどう切るか。そういう動かない身体とスポーツが結びついたかと思えば、一方でグレートレースみたいな、何百キロっていう距離を走るスポーツがある、一人で走ったり、チームでなんとか乗り越えるみたいなスポーツですね。これは、過剰な身体の生産です。しかもそれは自然の中で行われる。整備されてない道や山、川、海が舞台となる。テクノロジー化されたスポーツから逆行していくようなスポーツの動き。これもスポーツ文化を考える上で重要だろうと思います。そしてその一方でゆるスポーツっていうのも出てきましたよね。要は最近はやりの街コンとか、あるいはサークル活動でやられているスポーツなんですが。楽しんで誰かとつながっていくような、ゆるスポーツというのはかなり都会的なスポーツでSNSを介さないとできないようなスポーツになってきていますね。そういったものとポストスポーツ的主体性をどう節合させていくのかというのも面白いかなと思います。

そして最後ですね。本書の「おわりに」に書かれていたことが重要だと思います。「SNSによってグローバルに繋がっていく『ソーシャルなアスリート』たちがこの数年の間に、スポーツのあり方を変えはじめている。彼ら/彼女らは、オリンピックに代表される近代スポーツの価値観によって作り出され、固定化される差異や不平等を解きほぐし、多様な人々が多様なままに生きていける世界を見事に提示している」。彼らは、「既存のアイデンティティや規範を疑い、支配関係を批判し、社会的正義を表現するプラットフォームになろうとする」。「ポスト・スポーツ」とは「このような新しいアスリートたちの出現を捉えるための概念である」(pp.272-273)。これを受けてなんですが、いわゆるオルタナティブスポーツっていう視点、これもスポーツ社会学で使われている用語で申し訳ないけど、つまり、近代スポーツから脱却して、多様性とか、包摂を中心とするスポーツを創るという発想があるんですが、オリパラがまさにそれを自分の権力拡大のために使っている。つまり、オルタナティブスポーツが目指した多様性や包摂をオリパラが「奪用」してしまっている、っていうのが現状です。なので、スポーツと容易に結びつくポリコレをどう捉えていくかが重要になっているんです。そんな時、カーロスやスミスのような主体性は、埋没させられていくどころか、むしろ包摂されてしまうんじゃないかという危惧があるんですね。そういう意味ではやっぱり、フーコーの生権力論を組み直して考える時期にきているんじゃないかって思います。今までの支配モデルじゃなくて、多様性包摂というか、大衆や抵抗者に対して有る種迎合するような、権力性を内包し始めているわけなんですよね。ということはフーコー的な生権力論ではない、新しい認識枠組みを考えていかないといけないと思いました。以上です。

山本:ありがとうございます。このまま授業でレジュメとして使わせてもらおうかなと思った(笑)。いっぱい論点がでて。

竹﨑:この本をきっかけにいろんなことが書けると思った。その先の発想はなにもないけど、こういうのがでてくるだろうなって。

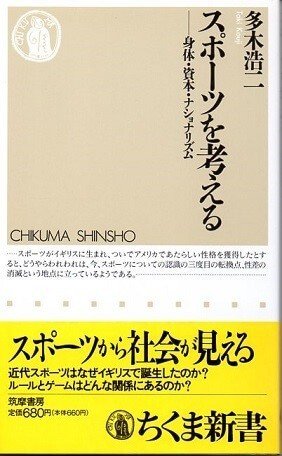

山本:こういう風に読んでもらえると嬉しいなっていう読み方でもあるし、ああこういう風に読むのかという意外な部分もあって。僕の本にとって、多木浩二さんの『スポーツを考える―身体・資本・ナショナリズム』 (ちくま新書, 1995)がとても重要な位置にあります。仮想敵でもあるし、憧れでもある。95年にこの本が出版されて、これがスポーツの社会学や身体論をやろうという研究者にとっての古典となってきた。現代スポーツを考える時のベースとしてあって、多くの学者や院生がそれを使ってきたけど、それを引き継いだり、超えようという本がなかなか登場しなかったから、多木浩二さんが書かれた内容の25年後の本というのを意識して書いたところはあります。そういう観点で言えば、僕の本を1つのネタやにしてベースにして、いろんな研究をやってくれる若い研究者や院生や学部生たちが出てきて、僕らが多木さんの本を使ったり、それと苦闘したように、『ポスト・スポーツの時代』を使ってもらえるのが一番いいかなと思います。太一とか竹崎みたいに、歴史を掘って詳細にっていうのは、僕の今回の本のなかにはない部分で、むしろ大きい枠組みの提示を狙ったところが大きいので、次の人たちが僕の本をさらに検証してくれたりしたら一番嬉しいなという感じです。

川端:山本さんも書いてましたけど自分の立場性というか、社会学があってカルスタがあって、その中で自分の置かれている立場に言及しますよね。それでいうと竹崎さんの話は後輩的というか、同じスポーツ社会学の文脈を前提にしていて、僕はあんまり関係ないんですけど、その文脈の中でこの本がある種の参照点として、批判的なスタンスからスポーツ社会学を研究したいと思っている院生たちが共有できるテキストになるんだろうなと感じました。

山本:上野俊哉さんの『アーバン・トライバル・スタディーズ: パーティ、クラブ文化の社会学』(月曜社, 2015)は大好きな本で。最初に「多様な読者のスタイルへの導き」のような案内を用意しているんですよ。そういうのをやってもよかったかもしれないかなと後から思います。学者や研究者だけでなく、スポーツライターや記者、ジャーナリスト、ファン、それにアスリートたちへの案内や入り口のような。

あとは、世界的にみて、スポーツを研究するということは、すごく軽く見られてきたわけで、それへの反発もこの本にとって重要です。身体やスポーツはいまでも、あまり学問の対象として評価されにくい。そんなの意味あるのか、とどこかで差別的な視線を浴びるわけです。カルスタの中のスポーツ研究をどうつくっていくかっていうのと、社会学全般の人たちに、身体やスポーツを扱うことの困難をこうやれば突破できるよっていうのを提示してみたいっていうのはあったんだけどね。

諫山:もちろんスポーツ研究の本としても読めるけどジェンダー、人種、メディア、サブカルチャー、ライフスタイルなど、本の射程範囲が広いので、僕はこの本は「カルスタの新しい入門書」として読めると思いました。教科書として授業に使いやすそう。

川端:授業で使える。現代社会の問題と結びつけて提示しやすくて、スポーツの話ってけっこう言語化しにくい部分があるのをすごく、他のテーマや理論とこういう風に結びつければいいのかっていういいヒントがある。

ケイン:講義で使って助かったって話を先にいってしまいますと、eスポーツに論じた本や論考を参照しながら授業をする際に、なかなかしっくりくることがなくて。たとえば、「eスポーツを過剰に責めるのをやめてやれ」って論点・論調は共感しますけれども、それを学生に説明するために必要な「なぜなのか」という根拠や概念や理論の紹介へと繋げられるような論点をキッチリ書いてあるものなどはなかなか見つけられなくて。

一方で、やっぱりeスポーツって講義で受けが良いんですよ。食いついてもらえるので手探りで今までやってきたのですが、いつも疑問形で終わってたんですよね。「eスポーツはスポーツだと思いますか?」って。でもその先を突破して見せてもらった。具体的なテクノロジーの名前、youtubeに動画が載ってたりして。割とこう、学生にもよくわかるし具体的な事例から絡んでくるので。もしかしたら理論やってから例に入ってもよかったのかもしれませんが、まずはスポーツとテクノロジーとの関係性やeスポーツとの共通点と差異の具体例から、まずは講義内でやってみたところです。で、早速助かりました。

山本:eスポーツ論については、この本をベースに若い人たちに、こんな程度なの?っていう批判をやってもらうための「ざる要素」満載で、あえて議論をこれから膨らませるための空間作りのために載っけてるところもあって。ただね、そうね、ジュリアンがいうように、いままでのeスポーツ論って、まあ歴史が薄いから、こういう議論の立て方はあるよっていうとこまでは準備できたけど、eスポーツそれ自体の身体ってどうなの、どういう社会的作用や文化的葛があるのってとこまでは深く踏み込んでないから、本当に子供のときからやってきた世代が僕の議論を踏み台にして次のeスポーツ論やってくれればって思う。だからジュリアンの授業を受けている学生が、eスポーツ論を組み立てるときの1歩目になってくれればいい。そういう感じで展開してくれたら嬉しいかな。

ケイン:それは本当に楽しみですね。

山本:eスポーツって、授業でやっぱりウケるんだよね。みんななんらかのかたちでやってるんだよね。観たり、プレーしたり、プレー実況聞いたりとかしてる子が多いから。この話は学生は食いつきやすいもんね。

竹﨑:ぼく、体育の授業で学生とやりましたよ、PS4と任天堂スイッチ。その日はたまたま2時間続きで体育があって。しかも夏。なので、2時間目は学生にゲーム持ってこさせて、ウイイレやりました。

ケイン:でもそれって体育という枠組みのなかでやること自体が大きな変化ですよね。

山本:でも体育の授業にeスポーツを取り入れるというのは、コロナ時代には可能性あるよね。

ケイン:切断されながらも繋がるっていう。

竹﨑:どうですか、レジュメの中で気になった点ありますか?

山本:全部気になったけど、特に最後の、オルタナティブスポーツの点かな。

竹﨑:オルタナティブスポーツって20年前ぐらいから言われてるようなことだと思うんですけど、それを唱えた人たちは、要は、近代スポーツのあり方を批判してたわけですよね。ところが、オリパラが多様性とか包摂って言い始めた。LGBT含めそこらへんを回収しつつオリンピック資本主義に組み込まれていった。そういった政治の権力性をどのように批判的に見ていったらいいのかなっていう。要はこのポリコレがあらゆる企業の中で特に大企業の中で必要になってきているというのが最近の潮流ですけど、それを捉える概念というのをこれからつくっていかないといけないと思うんですね。フーコーの生権力ってそこまでは想定していなかったと思うんです。たしかに生かす権力だけど社会の人口調整のレベルでしか考えて無くて、一種の道徳やモラルみたいなところも含みつつ拡大していく資本主義というのを捉えるような視点、そんな認識枠組みってたぶんスポーツ、オリンピック研究から出せるんじゃないかと思ったんですよ。

ケイン:竹崎さんのレジュメとお話をうかがいながら思っていたのが、いくつかやり方があると思うんですね。フーコーの議論に乗っかってやるか、スルーしてやるかっていうとこだと思うんですが。ただ、フーコーディアンの平井秀幸さんって方がいまして。平井さんのフーコーの規律概念の整理が面白いのです。「規律から管理へ」っていうドゥルーズの読解をもとにしたテーゼが日本社会では広まっているように思われますが、それに対して、「フーコーの規律ってそういう話(だけ)じゃないで」ということを整理されてます。ですので、ドゥルーズ流の読解に「乗っかる」のではなく、あるいは、フーコーを「スルーする」のもでなく、規律や統治の問題として、多様性を称揚するものが「合理的だ」と判断する統治の合理性の台頭として、オリンピックといったスポーツ・イベント/メディア・イベントを批判的に分析するのもおもしろいと思うのです。このあたりは、ずっと僕、気になっていたところなので、個人としてもチームとしても、統治性研究の肩を借りて研究プロジェクトを進めると、とてもおもしろいのではと思います。

川端:有るものは捨てなくてもいいかなというのはありますね。フーコーだったら、ニコラス・ローズとか、ああいう現代の文脈を踏まえた話とかになってくるんで。それを経由して、フーコーからドゥルーズへみたいな(あるいは規律訓練型権力から環境管理型権力といった)日本の文脈のなかでどういう部分が捨象されているかという視点からポスト権力みたいなものを言語化するかってことは重要ですよね。

ケイン:去年の紅白歌合戦、違和感しかなかったのですよね。「とりあえずラグビーだしときゃ多様性への配慮・尊重はOK」みたいな演出にずっとモヤモヤしていました。だから竹崎さんの論点から深めて、統治の合理性という視座から「多様性の称揚・配慮・尊重」をめぐる危うげな動向を引き続き言語化していかなければなと思いました。

山本:『未知の駅』創刊号(2012年2月発行)に掲載された小笠原さんの記事「独走論ー独り走ることー」はいろいろ考えさせてくれる。同一性や統一されたものから切断されたものが、そこで再度、単一的なものになってしまと、それはまたファシズムと変わらないじゃん。だから多様性を取り込もうっていう働きは、差異を単一の全体性に回収するという働きがあるから。切断し続けていくことをどうやったらできるか、そのための言葉を造り続けないといけない。近代スポーツ批判がまた新しい単一性や同一性になったり、ファシズムになっちゃうから。それをまた切っていくということをやっていかないといけないのかなぁと思うんだよね。

高原:発表レジュメにある、この本がもつ「近代批判」性についてもう少し説明してほしいと思った。本の論点である、前-個体性とか複数性の身体とも関係があると思うので、ここを竹崎さんがどうつっこもうとしたのかなっていうのを教えてほしいな。

竹﨑:つっこもうとした点でいえば近代批判や近代スポーツ批判というのはスポーツ社会学の昔からのテーマ。そのなかでポストスポーツというのを山本さんが出してくる。僕は近代批判とかはまぁそうだろうなっていう共通意識はもつんですけど、じゃあ山本さんの視点って「現代スポーツ論」とどういう差があるのか、この点はスポーツ社会学の中ではかなり問われるのではないか。

高原:なるほど。基本的なところだけど、現代スポーツ論と近代スポーツ論の違いについて、僕たちにもう一度教えてくれる?

竹﨑:スポーツっていうのは近代化の過程の中から生まれたわけです。国民の身体を規律訓練化していく、その手段に使われたのがスポーツで、体育っていう教育システムが生まれたわけです。近代化するためには、体育が必要ってなったんですね。なので、近代化しようとする国がこぞってスポーツ(体育)を輸入したんです。スポーツのグローバル化ですね。そしてその流れで生まれたのがオリンピックだったわけです。エリート主義をかかえこんだ、ある種の戦争ごっこ。それを批判したのがスポーツ社会学という学問なんですね。その中で、最後にのとこでオルタナティブスポーツについて書いたけど、今までのスポーツと違うスポーツ、教育のありかた、エリート主義、あるいは勝利至上主義ではないスポーツを考えないといけないよねっていうのが、一時期の学会的なテーマだった。つまり、これまでの近代思想がつくってきた主体性への批判として、スポーツをどう作り直すかっていう視点から出されたものなんですね。だからそういったスポーツに対する認識論を、仮に「現代スポーツ論」というのであれば、この「ポストスポーツ論」というのはどういう差異なのか。

山本:「現代」スポーツ論っていうのはただの時代区分だったりする。それじゃないものを言わないといけない。近代が終わったから現代、みたいなのじゃなくて。そういう時期区分のこだわりがないわけよ、従来のスポーツ社会学って。スポンサーがついて、テレビが中継されて、大衆化されたから現代でしょ、みたいなその程度のまとめかたしかしてなくて。無意識に時期区分の方法として現代スポーツって使われているのね。植民地主義時代や男女の二元論など決着がつかないままの近代の痕跡があるわけで、それを忘却して現代スポーツって言ってしまうことそれ自体が忘却や隠蔽の政治になっている。

高原:たとえば、近代歴史学から現代歴史学に移行するポイントとして、「記憶論的転回」とか「言語論的転回」のような蝶番を果たすものがあって、パラダイムシフトが起こるんだと思うのよ。近代から「現代」でも「ポスト」でもいいけど、なにを軸として転回が起こるのか。本から読む限り、主体性から前-個体性にチェンジしていくのかなとも思ったんだけれども、そのあたりが、もう少し本書でいう前-個体性がどのような意味を含めて使われているのか。山本先生、この概念はどういうことかを説明してもらえますか。eスポーツも、前-個体性の文脈で語られているように思ったんですが。

山本:前‐個体性というのは、「主体化へのプロセス」を考えるために使ったのね。同一性(アイデンティティ)を与えられた、いわば固定化されたアイデンティティへ向けて構成されるプロセスと、バラバラになっていく差異の束のぶつかり合いやその間にあるものを論じたかった。ファシズムと抵抗、同一性と差異の関係を両義性と言って済まさずに、同一性に括られない、バラバラなものをどうやって捉えればいいのかと考えたのね。それを前‐個体性と呼んだわけ。情動とか、認知とか、刺激とか、血流とか、エクスタシーとか。いまだ主体化されていない物質的な部分がスポーツのパフォーマンスや身体を繰り返し構成し続けているということを考えたかった。

いま資本は、スポーツのどの部分に投資し始めているかってことを考えるために重要なものがこの前-個体性だと思う。現代スポーツというのは、スポーツの商業主義化を想定してきた。それを考えるとアスリートのイメージの商品化とかそういうところに多くの企業が投資してきたんだけど、ここ数年はそうじゃなくて、もっと違う部分に資本が入り込んでいるなという気配を感じます。それを捉えるために、メルロ=ポンティの言う「身体図式」に立ち返った。要するに身体のイメージや表象の商品化はこれからも続くと思うけど、それ以上に、もっと抜本的に、人間がもってる認知機能とか反射とか情動っていうところに資本は回路を見つけている。そういう企業がでてきている。SAPのようなドイツのグローバル企業は、もうイメージじゃないところに投資し始めているから、そこらへんで新しい区切りが出始めているんじゃないかな。

「身体図式」というのは、主体の手前にあるんだけど、そこに直接的にテクノロジーが接続されたりしている。そのあたりは、2章で書いた前-個体性としての身体図式が開発の対象になった。だから、いまスポーツの主戦場は、個体性としての身体の闘いではなく、前-個体性の闘いが主要なフィールドになっている。

川端:僕なんかはそのあたり、山本さんと同時代からすんなり腑に落ちたんですけど、やっぱり前-主体的なものっていう話ですよね。サッカーのフォーメーションとかでどういったところで反射とかそういったところを前提として、自分で自分はこう動くべきというのを内面化するところに規範が入ってくるのは間違いないというか。科学的に見て、前の文脈というのがあって、なんていうんですか、人類学とかだと、存在論的展開ではないですが、やっぱり技術的アシストがあることによって、プレーの前とか後ろが可視化されるようになって、それが前提で話するといろいろわかるようになった気になるけど、そこにAI的な知的アシストみたいなものに加えて規範意識が入ってくることが問題になるんじゃないでしょうか。そこは共感しながら読みました。

高原:これは、中井正一の言葉なんですけれども、「訣別する時に、初めてほんとうに逢えたのだ」(中井正一『美学入門』朝日新聞社、1975)と考えたとき、切断されることによって、もっと出会ってしまう。「ポスト・スポーツ」になることで、あるいはその時代のなかで、「主体性」というきわめて「近代」的な存在と出会ってしまう。これは中井が言ったことと真逆な、マイナスな意味になってしまうけれども、そういう出会いもあるのかなって。

山本:それが竹崎のさっき言ってたやつなんじゃないの。

高原:そうすると、生権力に対抗する生政治もどう変わってくるのかなと。竹崎さんは、そのあたりはどう考えるのかな? 例えば、本書では、マラドーナやアリのようなスポーツのスーパースターが、政治の中心人物となってきた歴史をたどっていますよね。その政治というのは、つねに民衆的というのかな、これまでの政治的リーダーみたいなとはかけ離れた。また彼らを取り囲む人びとも、いわゆる政治の主体ではないような存在。でも、マラドーナならば南米の反トランプ運動のなかで行動したり、発言したりして、それに対して人びとも熱狂する。それは、従来の政治的運動とか、主体性みたいなのとは違う動きを生み出していく可能性が、この「ポスト・スポーツの時代」にはあるのかなと思って。

とりわけ、マラドーナみたいな日常生活とか普段はダメな人というか、麻薬で苦しんだり、言動や行動も「フツー」ではない。でも、サッカーボールがあるとき、スタジアムのなかでは、あるいは人びとの前に出たら、それ以外のときには全然ダメな人が、その瞬間だけ「民衆」の期待を背負ったり、代弁者になれたりする。マラドーナ本人がどう思っているかは分からないけれど、もし彼のような存在が政治の「リーダー」になったら、今までの政治運動や政治主体とは違うコミュニティやつながりのあり方が作れるのかな。ぼくがマラドーナのファンだから、こう考えたいのかも知れないけれど(笑)。ただし、この本で挙げられている「批判的ポスト・スポーツの系譜」に含まれているスポーツ選手って、アリだったり、ジョン・カーロスだったり、非常に個性的な、まさにスター性を内包した人物が多い。逆にそれはカリスマ的なものに依拠しているなら、「ポスト・スポーツの時代」なのに、非常に古いというか、古典的な「カリスマ支配」のような政治になってしまうのではないかと一方で感じたりもしたんですが、どうですか?

山本:カーロスとかスミスとか、闘争の主体って言われてるもののなかに、ポスト・スポーツの契機を探してみるということかな。アリやマラドーナの身体運動のなかにポスト・スポーツはつねにあったんだけど、それを分節化する言葉や空間がなかったり、それを拾い上げる視座がなかったり。ポスト・スポーツは、近代スポーツが誕生したときからそれを批評し続ける動きだったんだよっていうことを言おうとしているから、古いといえば古いんだけど、人間の名称としてはね。具体的な名辞はあるけど、あくまで、同一性や主体から逃れたり、バラバラにされたものに「ポスト・スポーツ」の潜在性があって、それが現働化されるときに、アリやマラドーナという身体になる。でもその同一性はいつも不安定で、つねに壊れていく。だから、バラバラな器官のままで、統一されないようなもの、それでも個体性のような、おぼろげなものがある。それを身体と呼ぶわけだけど。そうやってスポーツの身体を再提起してみたというのが、この本の特徴のひとつかな。

川端:マラドーナとかモハメッド・アリとか固有名詞が出てくるじゃないですか。別のものに置き換えたらどうなるのかなって。本を読みながら自分にとっての印象的なアスリートのことを想起したので、いろいろ想像しながら読んだけどその話をすると、結論にいっちゃいそうだから、次のケインさんにパスいたします。

(3)「ソーシャル」という言葉は何を指すのか?(発表2/ケイン樹里安):「社会的正義を表現するプラットフォームとして社会を編みなおす」

ケイン:僕はレジュメというより読書ノートですね。最初に自分のために目次をひっぱってきたレジュメです。正直な感想を言いますと、『身体と教養』(ナカニシヤ出版, 2016)とか『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(ナカニシヤ出版, 2017)で読んだきた山本さんの論考が新たな論点と共にまとめられていたお得な1冊でした、というものです(笑)。先程この本がベストアルバムではない形にするってお話をきいたのであれなんですけど、読み終わって、たぶん山本さんのものをずっと読んできてからこそ思うことと、自分の問題関心ゆえに気になっていることがあります。先取りしますと、「ポストスポーツとテクノロジー」という話から背骨を通していくというご説明でしたが、読者としては第三部の話を第一部の論点から「切る」時にどうなるのかが、大変気になっていますし、僕はそういう風に読みましたって話をしたいと思います。

さて、まずは序章・1章・2章は一気に読みました。問題設定がすごく面白かったです。「普通」の身体からの逸脱現象やヒューマニティ・人間性との衝突、などなど確かに確かにと思いながらこれはそのまま授業のマクラでつかいました(笑)。

で、山本さんが論じるように「ポストスポーツの主体は絶えず生成され集積され分析されるデータ」となるのであれば、わたしたちの眼前で繰り広げられるスポーツの主体は一体どこへいくのか。第一部は、ここがポイントですよね。つまり「スポーツの主体はどこへいったのか」っていうことが前半。それに対して、本の後半は、実は「主体がいる」んですよね。だからその意味でもこの本は2つにわかれていると思います。これまでの論考との関係性はあるけど、やはり本書の前半で、この本は二分されている。第二部がつまり、第二部の「転回するハビトゥス」におさめられた2つの章が蝶番としてどう機能しているのかが、この本を論じる際の分かれ目になるように思いました。

といいつつ、 第一部めちゃおもしろかったです。現在生じつつある、「データによる身体図式そのもののトレーニング」。ここはほんまやなぁって思いました。自分が編者を務めたふれしゃか(『ふれる社会学』(2019,北樹出版)によさこいの章があるのですが(http://www.hokuju.jp/books/view.cgi?cmd=dp&num=1124&Tfile=Data)、たとえば、よさこい踊りだと、振付師っていう、まぁ、ある意味「絶対的な神」のような存在がいるわけですが(学生チームはもう少し分業体制だったりすので権力が分散されていそうですが)、そういうカルチャーに慣れてる人からすると、いま競技スポーツはこんなことになってるんだっていう驚きがありました。もちろん振付をアーカイブするような動向もダンス界隈でないわけではないですが、それとも違うわけです。マルセル・モースのいう威光模倣がデータ(の分析者)にとって代わられるという部分は、読み物としても面白かったです。

サイバスロンとかeスポーツ、スポーツとeスポーツの関係をどう考えるかというところで、そこも考えさせられました。ポスト・スポーツと呼ばれる状況においては、データが主体となりつつあることで、競技スポーツがプラットフォームの仕様に大きく振り回されるようになりつつある。いわば、「eスポーツを身体を酷使するスポーツとして論じる」とは逆の方向から、「スポーツがeスポーツの側へ向かってきている」ような動向が可視化されつつあるようにみえるわけです。

ここで想起するのは、やはりブリュノ・ラトゥールで、アフターネットワークセオリー(ANT)でした。つまり、「どういうアクターとの協働のなかでパフォーマンスが生まれるのか」という観点から、スポーツやeスポーツを共に論じることが可能となるのではないか、ということです。ANT的な視座から、新しいスポーツとe-スポーツの経験的研究ができるのでは、と思いました。たとえば、eスポーツやってる人ってめっちゃいいキーボード使うしネット回線も全然違うとか、手首にサポーターつけてたりって状況と、競技スポーツのアスリートがどういう環境や道具の「ただなか」でトレーニングしてるのか、という話ですね。そこはすごく参考になる読者は多いと思います。自分は『ポスト情報メディア論』(ナカニシヤ出版, 2018)のなかで、ちょっとしたよさこい踊りのオートエスノグラフィを試みたことがあるのですが、もう少し精緻化して記述していけるようなヒントを頂いた気がします(http://www.nakanishiya.co.jp/book/b377212.html)。

あとここですね、60ページの、レジュメにも下線を引きましたが、「ポスト・スポーツの時代におけるアスリートは「創意工夫しながらプレーする存在ではなく、データによって予測される結果に対応してリスクマネージメントに従属するエージェントであるかのようだ」。ここは特に、はっとさせられました。MLBのフライ革命における「偶然性の排除」という論点が鮮烈ですが、3章の話と絡めつつ考えますと、リスクマネジメントは「就活してる学生がSNSの『不適切』な投稿を消す」みたいなのものと実はちょっと似てるのは、とも思いました。本書のなかでメジャーリーグがちょっとおもしろくなくなったって話題がでてきましたが、僕はフィギュア・スケートをある時からほとんど見なくなってしまったのですよね。どのタイミングでジャンプを飛ぶのかとか、着氷の角度がテレビの演出で映し出されるようになったあたりだったと思います。データ提供されることによる味気なさ、ですね。つまり、かつては「すごい演技だ」と素人的に楽しめたであろうものが、偶然性を排除した合理的な段取りの一環であることを視覚的に可視化されてしまったときの興覚めしてしまう感じといいますか。もちろん、そこを楽しめる方も大勢いいるのでしょうが、僕はおそらくそこについていけなかった「にわか」なのだと思います。こうした「なんとなく見なくなっちゃった」ことを本書と読んで改めて考えて、言語化できるようになったことはよかったように思います。

で、3章に入りまして、ここはいろいろ考えましたね。「ハビトゥスなきハビトゥス」と本書で呼ばれる、いうならば「新しい(ように観察される)ハビトゥス」ですよね。可変性、配慮、刻一刻と変わっていく状況に即座に対応し、常にリスクマネジメントを行うというハビトゥスを求められる時代状況。求められるなんですよね、こうしたハビトゥスが。ココ読んだ時にオンデマンド講義の準備してる僕だなって思ってしまいました(笑)。マニュアルは送り込まれてきたら即座に対応する、というか、もはやマニュアルが送られる前からリスクを予期して講義準備と学生対応を開始していた、みたいな…(笑)。オンライン講義で本をかざしながら「というわけで本日もやって参りましょう、ますはこちらの本なんですけどー」と楽しげにまくし立てているときの身体技法といいますか、これやはり、部分的には youtuber・配信者の「独りごとを適切に発し続けられる」ハビトゥスを身体化しようとしているわけですよね。一方で、こうしたハビトゥスは、就活生のハビトゥス、さらにはよさこいで司会とかもやってる人のハビトゥスとの親和性といいますか。「ハビトゥスなきハビトゥス」っていわれてるものはもっと以前からあるものとの連続性の上で言語化できるのではとも思いました。

第4章の問題設定はカルチュラル・スタディーズ系の講義で使えそうなところだなと思いました。「スポーツという行為を身体化された規範として、様式化された資格に基づく解釈のプロセスとして論じる」(145)。大変よくわかると思いながらここは読んでました。そのなかで人種というのがもう1回再構築されるよねって話と、その中でちょっと思ったのが、つまり90年代以降のNIKEの身体表象による消費の喚起、要するに、「黒人性」のイメージを活用する販売戦略の話がありますけど、後半に論点がありますが、ビッグデータでその「人種間の身体能力の神話」が解体されつつある、と。人種研究してる人としては、この論点にきちんと応答なり追加の論点提示をしないといけないなと思いました。たとえば、一方では、少し前に大坂なおみさんは日本人なのか外国人っていう(大変勝手な)話題が過熱していましたよね。以前、Wezzyというオンライン雑誌の論考で「ちぎりとられたダイバーシティ」と呼んだのですが、「役に立ったら国民で役に立たなかったら外国人」あるいは「役に立つ部分のみは前景化させ、そうでない部分は後景化させる」といった、個人を構成する多様な要素を時と場合に応じて「ちぎりとる」身振りが実際に日本社会においても、さらにはサッカー選手エジドの身にも起こったわけです(https://wezz-y.com/archives/59018)。そこで改めて考えると、データによって「黒人神話」なるものが解体されていくのは、こうした過熱する人種をめぐる言説と、どういう関係にあるのか、もちろん自分でも考えないといけないのですが、今日はせっかく山本さんがおられるので、山本さんがどのようにその緊張関係を考えておられるか、ということを聞いてみたいと思いました。

あとココ面白かったですね。「観戦の経験は選別・訓育・統制の過程」(P.161)。ここはなんか何度言っても強調しすぎることはないと思いました。何かを観戦する経験のなかにぬるっと入り込むものがあることを、言語化し続けていくことが必要ですよね。

5章に移りまして、もともとの論考を読ませて頂いてたので懐かしさを覚えながら読んでいました。ただちょっと思ったのがなんで「ソーシャルなんだろう」ということでした。ずっと思っていて、6章もそうですが、「ポストスポーツの身体」っていうのを山本さんが使う時の概念としての幅と「ソーシャルなアスリート」っていうときの幅、つまり「ポストスポーツの身体」に「ソーシャルな身体」が含まれるのか、どうなのか。あとソーシャルって言葉にも結構引っかかっていて。デュルケームのように、個人に外在的なものとしてそこにあるのが社会だっていう理解をするのであれば、ソーシャルなアスリートってまさに権力関係に左右されるほかない存在としても描けるわけですよね。だからこそ、社会を変えうるアクターなのだ、というような両義的な存在ともいえるかと思うんですが、どういう意味合いで「ソーシャルなアスリート」と呼ばれているのかが気になりました。 といいつつ、「あとがき」の273ページに、社会的正義を表現するプラットフォームとして社会を編みなおす、という表現がでてくるので、「あ、ここでいうソーシャルって社会的正義のことなのか」と納得した部分もないわけではないです。とはいえ、社会的正義を表現するプラットフォームとしてスポーツなり社会なりを変革するような行為主体としての「ソーシャルなアスリート」という理解で正しいのかどうか。お聞きしたいです。

さて、6章です。めっちゃ勉強になったと同時に、1~3章と後半はやはり分かれている気が致しました。自分なりにまとめると、以下のようなかたちになりましたが、このような理解でよろしいでしょうか。読み上げます。

「ポスト・スポーツとは、近代スポーツやグローバル資本主義化するスポーツ内部の矛盾や危機、意図的・非意図的な行為による別の政治的舞台への転換、支配者の鼻先であえてわかりにくい表現による能動的な抵抗によってあらわれるもの――現象・視座・批判の方法――である。ポスト・スポーツは、映画のフラッシュバックの技法のように過去の歴史や記憶、他者の声、ユートピアの未来を「透視」させる潜勢力をもつ。ポスト・スポーツなるものがかたちをあらわすことが可能となるのは、まずもって、スポーツが諸問題や諸力が邂逅・節合される場であり、アスリートが、民衆の快楽・期待・失望・絶望などのさまざまな感情と情動を共鳴・伝染させる行為主体であるからである。ポスト・スポーツの時代とは、スポーツの時代の後になってやってくるものというよりも、「『スポーツの時代』は、これまでずっとポスト・スポーツとのせめぎ合いの時代だった」(239)と理解することが、ポスト・スポーツなるものを触知し、描き出すための必須のステップとなるだろう」。ただ、このような本書後半の理解を中心にしたポスト・スポーツの整理と、前半におけるポスト・スポーツはやはりどのような関係にあるのだろうか、と改めて思います。

7章も面白かったです。中身はディスカッションで話すとして、ここに出てくる方々って地元のお友達なんだろうかって思いながら呼んでました、謝辞を読んでから読んだので(笑)。別のライフスタイルの提案と社会批評の可能性という話は、スノーボードがセルアウトをしたからこそ、興味深く聞こえますよね。といいつつ、最後はちょっと方向性が異なるので、もしかしたら四部構成なのかもしれません。

改めて、論点を述べますと、「ソーシャルなアスリート」っていうときの「ソーシャル」を山本さんはどう考えているのか、ソーシャルだからこそ振り回されるんじゃないか。両義的なものとしてとらえようという目線はあったのか、などといった部分をお聞きしたいです。そして、本書に出てくる鮮烈な事例としての、「黒人アフリカ人ランナーの神話がビッグデータによる解体を受けつつある」ってところを、本書後半の議論に差し込んだときに、どういう風に考えていけばいいのか、というところです。ビッグデータによる神話の解体と人種化の言説の増殖・過熱をどういうふうに同時に論じていくべきなのかっていうことを、この本を読んだ読者として聞きたい。というところです。ひとまず終わりたいと思います。

山本:ありがとうございます。

竹崎:重要な論点が出てきましたね。

山本:ソーシャルって言葉は、僕みたいなおじさんと、ジュリアンの世代の中で、なんか違いがあるんだろうか? 僕の中では「ソーシャルなアスリート」という言葉を使ってみたのには、いくつか理由があって。多義的に設定しました。若い人たちがくいつくかなっていうのがまずあった(笑)。

もう1つはスポーツ選手というのが、家族・国家・資本に絡め取られていて、もはやスポーツの中に「社会」がなくなってきたのがこの30-40年の流れなのね。社会がない。逆にネットを介した「ソーシャル」っていう領域は生み出されつつある。アスリートやスポーツの現場は、ナイキのような資本主義か、ナショナリズムか、家族で蓄えられるスポーツエリート資本に独占されつつある。ストリートからアスリートにっていう回路はなくなりつつある。だから社会/ソーシャルっていう領域を意識した。もう1つはドゥルーズっぽい感じだけど、分割しえない個人が、分割可能である「分人」になという現象をスポーツのなかに見てみるという方法としての「ソーシャル」。無数のデータに分断されていって、それが流通していくという意味で最近のインターネットの中で作られていく新しい働きを考えてというのがあった。

あまり限定して使ってないからジュリアンみたいに「うっ」て止まってもらえると一番いいなって思ってるんですよ。じゃあソーシャルってなんですかって聞かれると困るんだけどそこで読んでくれた人が引っかかってくれればなにか1つ考えるポイントができるかなっていうところであえてソーシャルって使ってみたというのもあるのかな。

竹崎:ジュリアンさんの中で「社会」というのは、ラトゥールを意識している面はあるんですか。『社会的なものを組み直す』(法政大学出版局, 2019)で捉えていたような「社会」を想定していた?

ケイン:それもありますが、『ふれる社会学』(北樹出版, 2019)って入門書・教科書をつくるときに悩んだのが社会をどう説明するかってところなのですよね。自己選択・自己責任だけで語りきれないところがありますよねってところで説明は行っているものの、やはり悩ましい部分は残るわけです。名前を挙げられたラトゥールも社会っていう言葉をひっくるめてブラックボックスになってしまうことを回避しようという試みとしてANTを打ち出していますよね。そうした文脈もありますので、それでも山本さんが「ソーシャル」ってつけられたのがなぜなのかっていうところをお聞きしたいです。

山本:スポーツ選手ってスポーツライターやテレビのように、誰かを介して発言がでるけど、ダルビッシュとか、最近のアスリートたちは直接自分で言葉を届けられるじゃない。だからいわゆるソーシャルメディアの意味もある。社会っていうことよりも、インターネットを使って自己表象していったり自己ブランディングしていくときにどうやってメディアを使っていくかっていうときのSNSという意味でのソーシャルの側面も重視しました。ジュリアンのSNSの使い方ってうまいじゃない。だからそういう意味でのソーシャル、とも(笑)。

ケイン:SNSがうまいかはわかりませんが(笑)、競技というマジックサークルの中にいて他者表象されるばかりのアスリートではなくて、SNSなどを駆使しつつ直接、観客ないしはオーディエンスに社会的な発言を行うアクターと名指したいときに、ソーシャルって言葉を選ばれたってことですね。

山本:もっとANTやったほうがいいと思うのよね。道具が変わったらスポーツも変わるから。スキーの板が変わったらいきなり勝てなくなる選手がいる。新しい道具との関係によってスポーツってどんどん変わっていく。道具とのネットワークが別の存在の組み合わせになる。こういうことを考えたほうがいいと思うんですよね。

ケイン:『ポスト情報メディア論』(前出)のなかで自分が曲を聞いて触発されながら振付を考える時のオートエスノグラフィーみたいなことをやってみたのですけれども、ああいうものでさらに洗練されたものがもっと増えていけばいいなとは思います。踊りでも、靴で変わっちゃうとか、床の材質で変わるってあると思うのでそういうところは研究が広がったら面白いですよね。

山本:僕は、本当にアホみたいに闇雲に走ってた時期があって。ちょうど2年前くらい。そのときは薄い靴底が主流だった。2年たったらいっきに厚底なのよ(笑)。厚底は、厚底用の走り方になるわけ。ヒールが高かったりするから。だからラトゥール的な意味で、どういう媒介や道具を使うかによって全然その関係性が組みなおされる。そこをスポーツ研究したほうがいいよね。

(4)ビッグデータの解釈と人種化をめぐる諸問題

川端:僕はNIKEがあまり好きじゃないからフランスのルコックじゃなくて、なんだっけ、あの分厚いやつ知ってます? 流行ってて。基本的な構造としてはNIKEとかと同じ世代の厚底派で、アレが入ってないんですよ、カーボンがね。だけど傾斜するようになってて、太腿とお尻を使って走れみたいな自己啓発的な設計はされてるんですよね。だからなんていうんですか、NIKEのやつはやっぱりドーピングみたいな言い方されてますけど。HOKA ONE ONE。これいいところがあってちょっと高いけど薄い靴ってね寿命が短いんですよ。すぐへたっちゃうんです。僕くらいの距離を走ると3ヶ月でアウトです。これは倍持ちます。あと、薄いランニングシューズはソールの部分が消耗していくと石とか刺さっちゃうんです。デザインもユニセックスなんですね。

山本:忠鉢信一さんっていう朝日新聞の記者をやっている僕の先輩がいるんですよ。忠鉢さんが昔「ケニア人はなんで足が速いんだ?」みたいなことを調べたの(『ケニア! 彼らはなぜ速いのか』(文藝春秋, 2008)。スポーツ科学者や遺伝学者とか世界中の専門家たちを取材して回ったんですが、結局わかんなかったんですよ。なんで速いのか。でも近年、カメラの性能があがって、いろんなものが見えてきて、結局、身体の技法が違う、走り方が違うってことが見えてきちゃったわけじゃない。

さっきのジュリアンの話で、黒人の身体がデータ化されるっていうこともあるけど、そうなるとすぐに今度は、別の「神話づくり」が始まって。要するに、つまさきから落ちるっていう、ケニア人ランナーたちの身体技法を考えるとき、「じゃあなぜつま先から走るような走り方ができるのか」という問いがフリとして出てくる。そうすると、「アフリカは道が舗装されていないから」とかって、また別の人種のストーリーっていうのが何重にも準備されていく。常に新しい神話。有森裕子さんですら、そういう発想にいっちゃうのね。なぜケニア人はつまさきなのか。それは整地されてないところ走るときは、つまさきから着地するよねって。こうやって、環境的な人種主義の言葉が発話されるわけです。

川端:彼女は面白いランナーですよね。扁平足でああいうベタベタした走り方で。

山本:だからそのデータによってどうこうっていうのはあっという間に埋められてしまうっていうのはあるんだよね。どこまでもアフリカ人は速いっていうことの説得力をもたせなきゃいけない人たちが神話をつくりだしちゃう。ボクサーのメイウェザーなんかは、黒人じゃないとボクシングは強くならないって自分で言っちゃうわけだから。ボクシングは人種主義だって。でも、パッキャオや井上みたいな歴史を変えるアジアのボクサーがでてきている。まあ、だからボクシングは黒人のものだっていう強いアイデンティティが出てくるのかもしれないけど。データでいろいろ客観的に観られるようになったけど、それはそれで別の物語は出てくる、人種化されることから逃れられていない。

ケイン:ビッグデータの解釈の段階でそういう人種化が入ってくるわけですね。

竹崎:いたちごっこですよね。「権力に外部はない」っていう発想。バトラー然り、フーコー然り。どうやってビッグデータが、主体を解体するのかっていうのはちょっと興味ありますけどね。けど、そこから出てきたデータを今度はまた人種化するわけじゃないですか。そのプロセス。

山本:基本的にはデータは「粗大ごみ」なんだよ。でもそれはデータマイニングするっていうときに意味づけと規範と価値付けが含みこまれるから、データ自体は客観性じゃなくてごみなんだよそれは。でもそれはごみをどう組み上げるかっていうときにいろんな解釈が入ってきちゃうから。

川端:膨大な動画を蓄積していてもほとんど誰も見ることのない監視カメラみたいなことですよね。

竹崎:コロナではごみなはずなのにすごい説得力もってるじゃないですか。神話というのは権力をもってる人たちから、レヴィストロースが言っているけど、神話っていう絶対的な概念が、言語化されて人間がそれを享受して、そしてさらにそれを言語化して横に広げて、神話構造を維持していく。要は上から下に広がっていくっていう構造ですね。ところが、いまのコロナ社会は、上が言っていないことが噂話レベルで広がって神話化されてしまう。そういう現象もあるのかなってこの間、思うんですよね。

山本:「たまたま感」が凄いよね。たまたまSNSで見たものがその日の自分の振る舞いを決定しちゃったりとか。

川端:マスクしないで走ってると、お前昨日まで同じランニング仲間として同胞だったはずなのに、掌返したような態度かよって感じますよ。だけど、マスクの下にいろんな顔があるっていう想像力も大事ですよね。自粛系の表情やパフォーマンスをして目立つ人とランニングですれ違うという刹那的な出会いの中で出会っちゃうので、いろいろ複雑な気持ちになるけどマスクの下にはそれぞれの顔がある。

山本:本書の前半部分は、データが主体を解体していく働きを論じたのね。後半は、主体がいるというツッコミね。そういうふうに読める箇所もあるよね。後半は、同一性や主体が解体されていくプロセスを書こうと。そのこととデータによってバラバラになっていく主体っていうものが、類似性をどこかでもっているんじゃないかという想定のもとに全体をくるみ直してみたんだけど。後半は割と、竹崎もジュリアンも主体があるやんっていうところなんだね。

竹崎:山本さんはそれもポストスポーツ的主体だって主張してますよね。前半では制御された主体なんですよね。後半はそれではない、抵抗の主体になってしまっているので、「真逆やないかーい」みたいなそのへんはなんとなくジュリアンさんも思ってるとは思うんですけど。

高原:また主体に戻っちゃうけど、その抵抗するときの「主体」って、どういう意味なんですか?

山本:それは「主体化へのプロセス」という意味かな。バラバラな器官をまとめ上げようとする権力の問題。だから、規律訓練の身体ということかな。無数の差異やバラバラな器官が、同一性を与えられ、意味のなかに固定化され、既存の主体にされてしまうという権力の働きから逃れたり、その回路からはずれちゃったりするアスリートとして、アリやマラドーナを考えてみたのね。

高原:なるほど。

川端:主体化の話だけどマラドーナとかをもってくる感覚というか、みんながそれぞれ、以前のスポーツと今のスポーツを繋ぐものとして想像するアスリートはそれぞれ違う。マラドーナを使ったあたりは、どういう感覚っていうか、みんなで共有してもいいかなと思うんですけどどうですか。

山本:別にマラドーナじゃなくてもいいしアリじゃなくてもいいんだけど、スポーツを社会学なり思想なりという、言葉の空間のなかで描いていくとき、全く知らない人を出すというのは、ちょっとむずかしいものがあって。できるだけみんなが共有できるイメージの中で、みんなに読んでもらうためには、これは太一にも批判されたけど「スター」をだしてくるというのは1つの方法なのかなと。誰もがスポーツに詳しいわけじゃないから。聞いたこともないフライ級のボクサーがでてきても話が成り立たないから、多くの人達と共有できるような仕掛けなのかな。

川端:そこがポイントでやっぱりそこが重要だと思います。僕がカルスタを受容したときの文脈でいうと、サブカル=カウンターカルチャーみたいな歴史的文脈でパンクであるとか、そういったものが抵抗文化として読み解かれていきました。ところが、山本さんも僕も同時代だけど、自分のときのリアリティではサブカルってもう脱政治化してたと感じてました。もう一方で僕なんかはもともとあまり興味なかったポップなもの、それをどう結びつけてオルタナティヴな文化批評みたいなものを展開できるのか。そういったところで高原さんもみたいな批判もあると思うんですけど。1つはそういうポップなものとサブなものの境界線って本当はないですから。マー君とかもそうですよね。なんか、彼なんかはすごくメジャーなものとして描かれるかもしれないけど、そうじゃないものもどこか感じますけど。ポピュラーだけどもかなりユニークな物も感じるわけです。その話が1つ。もう1つはその話とはズレるのですが、気になってるのはマー君とか、身体的にでかいんですよね。だから、ただ単にポピュラーな優等生というだけではなくて。あと、みんなメジャーで活躍してる人って190cmくらいあるんですよね。だからサイズの問題。野茂もそうだけどサイズをどう考えるのかっていうのは山本さんの本を読みながらいろいろと考えさせてもらいました。

竹崎:それはスポーツ社会学では大事で、ジェンダー論語る時に筋肉の問題どうするんだって。

山本:これは批判されるだろうなと思っています。前-個体性って話してるところに「でかいやつ結局強いじゃん」って話ね。

川端:イチローはやっぱりミステリーです。メジャーで活躍した選手は身長が高くて体重も重いです。でもイチローっていう例外的な人がいるなって。イチローが僕の趣味じゃないので論じたい対象ではないけれど、ビッグデータに管理された野球は何か違うという感覚はポストスポーツを考えるうえで示唆的ですね。

竹崎:面白いのがアメリカのビッグベースボールみたいな大きな人が欲望される文化の中で、イチローをこよなく愛してイチローの真似したい黒人選手いたじゃないですか、マリナーズとかにも。そういうのがでてくるっていうのは、なんでなんだろうなっていうのはちょっと気になるんですよね。イチローがアメリカのベースボール文化の中で、どういう風に欲望の言説が創られるのかっていう問題は面白いと思います。

山本:ありがとうございました。自分で気になってたところを竹崎くんもジュリアンも鋭く提起してくれたので、そこを深めていったほうがいいなと感じました。本書では「大きい話」をいっぱいしたので、これの次の実証版であるとか、フィールドワーク版をやってくれるのも楽しいかなというのと、もうちょっと自分もやりたいなっていう欲望が湧いてきましたね。

【書評会後記】

『ポスト・スポーツの時代』についての語りは、「スポーツ」の話に留まらなかった。山本氏が提起した「ポスト」(Post-)という思想は、歴史に、あるいは情報(テクノロジー)に埋没してしまったもの(主体)に光をあて、それらが人間の営みにおいて何であったのかを捉え返すことの重要性をわれわれに教えてくれた。そして、6人だけとはいえ、多様な人々によって織りなされる討議は多くの思考の可能性を生んだ。現状、このコロナ禍においてあらゆる学会や研究会が中止・延期となっている中で、この研究会は発足したが、いまだからこそこのような討議が生まれ、新たな批判的思考の回路が生まれるのだろうと思えてならない。いつもだったら喋って終わりの研究会が、このように文字起こし、自ら語ったことを再思考することによって、こんなにも実りあるものとなった。この作業はとても手間がかかることだが、”ポスト”研究会のあり方としてこのスタイルは続けていきたいと思う。(竹崎)

【参加者からのお知らせコーナー】

▼ケイン樹里安からのお知らせ。

①『ふれる社会学』(3刷,2019,北樹出版)から、さらに学びを深めるためのサイト「オンラインでふれる社会学」、オンライン講義のための事前学習・事後学習のためのワークシートやリンク集が掲載された「ふれしゃかhook」を公開しています。ぜひご活用ください。

「ふれしゃか」本体と共に、ぜひSNSに感想やコメントを投稿してくださいませ。

・オンラインでふれる社会学:http://www.hokuju.jp/fureru/shiryo.html

・ふれしゃかhook: http://www.hokuju.jp/fureru/fureshakahook.html

②全国各地で開催中の刊行イベント「#ふれしゃかフェス」のオンライン版、そろそろできないかと企画中です。予定が決まりましたら、SNSやnoteでお知らせいたします。

・ヒトミ☆クパーナさんによるふれしゃかフェスのレポートはコチラ

「しんどくなったら思い出して」社会学の入門書「ふれる社会学」イベントレポ

https://www.hitomicubana.com/fureshakafes/

③川端さんと僕の論考が掲載された『都市問題』(特集:若者の生き方)、ぜひご笑覧くださいませ。

・川端浩平(2020)ジモトを歌う――川崎の在日コリアン・ラッパーの世界観

・ケイン樹里安(2020)共に都市を歩く ――「フィリピン・ハーフ」かつ「ゲイ」の若者のアイデンティティの軌跡

※朝日新聞「折々のことば」で「共に都市を歩く」論考が取り上げられました!

https://www.asahi.com/articles/DA3S14382619.html

▼諫山三武からのお知らせ。

「ZINE 未知の駅」バックナンバーは「未知の駅オンラインストア」より購入できます。

いいなと思ったら応援しよう!