近代短歌(4)金子薫園(1876-1951)

あけがたのそぞろありきにうぐひすの初音ききたり藪かげの道

あけがたのそぞろありきにうぐひすの初音ききたり藪かげの道

『片われ月』

【明け方】あけがた

夜明けのころ。類語には「未明」「薄明」「暁」「早暁」「払暁」「有明」「曙」などがある。「未明」は「明け方」より前の状態をいい、「薄明」「早暁」「払暁」は空が明らみはじめたという点に焦点がある。「曙」も明るさをいうが春に使われる場合が多い。中秋の名月は陰暦八月十五日の月をいうが、その翌日(十六夜)以降、月が点にありながら明るくなりはじめた空を「有明」という。

季語は以下のようになっている。

春:春の暁、春暁

夏:夏の暁、夏暁

秋:有明、秋暁

飯田龍太は「夏暁」について、「春暁・秋暁より情緒の湿りがなく、より即物的な印象があろうか。」(カラー図説 日本大歳時記 夏)と述べている。

春暁やくらりと海月くつがへる 加藤楸邨

夏の暁けや牛に寝てゆく秣刈り 一茶

秋暁や胸に明けゆくものの影 加藤楸邨

【鶯】うぐいす

うぐいすは一月の終わりから二月の初めにかけて「初音」を響かせる「春告鳥」である。「ホーホケキョ」と鳴くが、谷から谷へ「ケキョケキョ」と鳴き行くのを「谷渡り」、冬に小さく「チャッチャッ」と鳴くのを「笹鳴き」という。「梅と鶯」の組み合わせは日本の伝統的な画題であり、古くから親しまれてきた鳥である。羽色は鶯色よりやや茶色い。

「鶯」「春告鳥」などが春、「笹鳴き」が冬の季語になっている。

鶯の身をさかさまに初音かな 其角

憂き身にて聞くも惜しきは鶯の霞にむせぶあけぼのの声 西行

【藪蔭】やぶかげ

藪によって影になっているところ。

「藪巻」は冬の季語になっている。雪折れを防ぐために低木や竹藪などを縄や筵でぐるぐる巻きにすることを指す。

藪巻のひとつひとつに風の鳴る 法師浜桜白

わがおもひ君が思と逢はむ夜は旦をさく花紅おほからむ

わがおもひ君が思と逢はむ夜は旦(あけ)をさく花紅おほからむ『伶人』

【旦】あけ

一般的な読み方ではないが、「元旦」などから分かるように「夜明け」という意味がある。ちなみに「旦夕」は「朝と夕」という意味の熟語。類語は【明け方】の項を参照。

【花】はな

この「花」を桜だと考える必要はない。

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ

花を買ひ来て

妻としたしむ 石川啄木

白芙蓉薄日のかげに君とゐてまたあひがたき日とおもふかな

白芙蓉薄日のかげに君とゐてまたあひがたき日とおもふかな

『わがおもひ』

【芙蓉】ふよう

「芙蓉」は秋の季語になっている。高さ1~3mほどになる落葉低木で初秋に10~13cmほどの五弁花を開くが、花は一日で枯れてしまう。花弁は紅色や白色、一重咲きや八重咲きのものがあり、特に白の八重咲きを「白芙蓉」、一日の間に花弁が白色から紅色に変わるものを「酔芙蓉」と呼ぶ。

立ち出でゝ芙蓉の萎む日にあへり 白雄

この庭に見るものなけど夕暮の色かきあつめし紅芙蓉 尾山篤二郎

【薄日・薄陽】うすび

日差しの弱いもの。

あさひ さす いなだ の はて の しろかべ に ひとむら もみぢ もえ まさる みゆ 会津八一

沈丁花春のゆふべの庭の面に冷たくにほひひろごりにけり

沈丁花春のゆふべの庭の面に冷たくにほひひろごりにけり

『覚めたる歌』

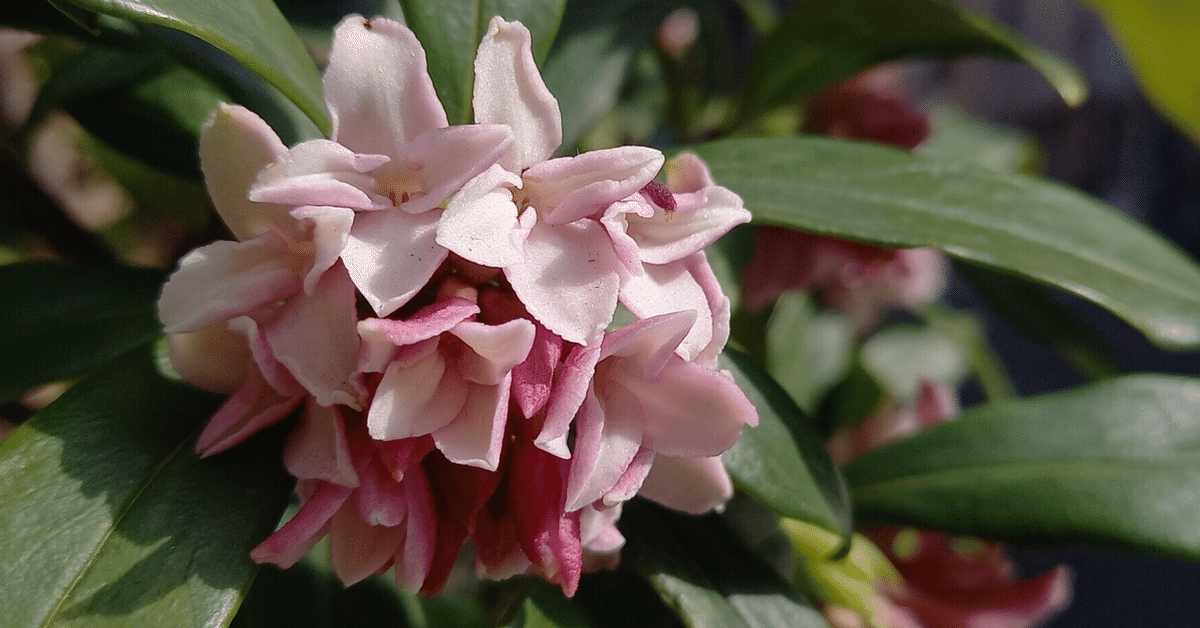

【沈丁花】じんちょうげ(画像)

「沈丁花」は春の季語になっている。高さ1.5mほどになる常緑低木で、秋に蕾を持ち、冬を超えて春になると開花する。花に見えるのは実は萼片である。花弁と萼の区別だが、基本的におしべの周りにあるのを花弁、その外側にあるのを萼というらしい。萼片の外側は紫紅色で、内側は淡紅白色である。萼が白一色なものもある。その香りが沈香や丁字(ともに香料として使われる)に似ていることから「沈丁花」と呼ばれるようになった。この歌では初春を思い浮かべればいいだろうか。

沈丁の香の石階に佇みぬ 高浜虚子

部屋空ろ沈丁の香のとほり抜け 池内友次郎

書くものはみな書きをへて冬の日の暮るるに間あり雪の降りくる

書くものはみな書きをへて冬の日の暮るるに間あり雪の降りくる

『覚めたる歌』

【雪】ゆき

「雪」に類する語は四季すべてで季語になっている。

春:残雪・雪解け・雪代

夏:雪渓

秋:秋雪・富士の初雪

冬:初雪・雪・吹雪

雪残る頂一つ国境 正岡子規

雪渓のとけてとどろく巌かな 加藤楸邨

浮み出て初雪の不二歪みなし 管裸馬

初雪を見てから顔を洗ひけり 越人

むまさうな雪がふうはりふはりかな 一茶

さいはての駅に下り立ち

雪あかり

さびしき町に歩み入りにき 石川啄木

日をつぎて吹雪つのれば我が骨にわれの病はとほりてゆかむ 斎藤茂吉

【内容】

念のため付言すると、「暮るるに間あり」で四句切れになっている。仕事を終えたが、まだ日が暮れるまで時間がある。そして、雪が降ってくるのを確認するという流れだ。句切れを意識すると視線の流れが読み取れるかもしれない。