人生で初めて買った婦人画報3月号・特集「私の源氏物語」 & MOE4月号・特集「源氏物語と平安の女性たち」

婦人画報3月号

特集

「私の源氏物語」

人生で初めて婦人画報を購入しました。

理由は「源氏物語」が特集されていたからです。

最初に壇ふみさんと、山本淳子さんが廬山寺で対談されているページがありました。

ちょうどPodcastで山本淳子さんの解説を聞いていたので、リンク貼っておきます。

↓

以前投稿したこの記事

ここにも書いたように「あさきゆめみし」だけで、現代語訳の書籍を1冊も読んだことがありませんでした。

せっかく購入するなら挫折せずに読み切れるものを選びたい…でもどれから読んでみたらいいのか、違いはどうなのかわからないままでした。

そのヒントがこの雑誌にあったんです。すごくわかりやすかった!

・まずは二大文豪

原文

さきの世にも御ちぎりや深かりけむ、世になく清らなる玉のをのこ御子さへ生まれ給ひぬ。

いつしかと心もとながらせ給ひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなるちごの御かたちなり。

より

第一帖「桐壺」光源氏誕生

婦人画報 P74

解読不能のわたしには読んだだけでクラクラしちゃいます。

この原文を用いて、二大文豪

与謝野晶子 訳

谷崎潤一郎 訳

この2つを大きく並べて視覚的に違いがわかりやすいようになっており、2人の訳の具体的な違いや背景、書籍の紹介がされていました。

・昭和を代表する女性の作家たち

第二帖「帚木」書き出しの原文を用いて

円地文子 訳

田辺聖子 訳

瀬戸内寂聴 訳

この3つの違いと書籍の紹介。

・2000年代以降の現代語訳

第四帖「夕顔」夕顔の家の原文を用いて

大塚ひかり訳

林望訳

角田光代訳

この3つの違いと書籍の紹介。

・世界文学としての源氏

最後に第九帖「葵」もののけ現れるの原文を用いて

橋本治 訳

アーサー・ウェイリー/佐復秀樹 訳

アーサー・ウェイリー/毱矢まりえ 森山 恵 訳

この3つの違いと書籍の紹介…と、4つに分かれていました。

他にも「光る君へ」の脚本家・大石 静さんのインタビュー記事もありました。

書店ではもう最新号が発売されていますので、これから購入される方は、Amazon等バックナンバー購入サイトから取り寄せてみてください。

MOE4月号

特集「源氏物語と平安の女性たち」

MOEは気になる特集や、欲しい付録があるときに、ときどき購入しています。

今回の特集「源氏物語と平安の女性たち」のなかで、気になったのページが2つありました。

・日記に見る平安女子の恋と暮らし

イタリア出身の翻訳家、イザベラ・ディオニシオさんの文章と、イラストレーターtomekkoさんのイラストで紹介されているページです。

イラストレーターtomekkoさんのブログ。今回掲載されているイラストがチラッと見れます。↓

「紫式部日記」 紫式部

何でもしゃべっちゃう!

まるで給湯室の女子トーク

「枕草子」 清少納言

ピンヒールで街を駆ける!

自立したカリスマ姐さん

「蜻蛉日記」 藤原道綱母

待ちわびて呪った21年間

美人妻の満たされない恋心

「和泉式部日記」 和泉式部

宮廷をざわつかせた魔性の女

10ヶ月のアバンチュール

「更級日記」 菅原孝標女

妄想が止まらない!

二次元に恋する文字オタク

このように5つの日記がユーモラスに解説してあり、どれも気になって、どれから読んでみようかなと思わせてくれるページでした。

・よみがえった源氏物語絵巻

復元模写・加藤純子さんインタビュー記事でした。

国宝 源氏物語絵巻を復元されていて「平成復元絵巻」というそうです。

模写に使うのは、どれも当時あった天然由来の絵具。

かつては中国やアジア各国で広く使われていたが、日本だけが途切らせずに伝承し続けてきた。

胡粉ネイルに使われているものも、その一部なのでしょうか。

外出先でアルコールを使う方は、トップコート必須です。

MOEに載っていた絵巻は、「柏木ニ」という、柏木を見舞う夕霧の場面でした。

本当はこんな色彩で、こんな模様だったのか!と、驚きました。

もっと他の絵巻も見てみたい!と思って調べてみると、「よみがえる源氏物語絵巻」という書籍があるみたいなのです。

そして購入してしまいました。↓

NHK名古屋放送局で、2001年から2005年まで全五回のシリーズで放送されたものが書籍化されたものです。

国宝「源氏物語絵巻」が描かれた当時どのような姿だったのかを最新の科学調査によって探るプロジェクトの取り組みを二年にわたって取材し、現存する国宝「源氏物語絵巻」のほぼすべてを網羅して紹介しました。

調査では、絵具の種類を元素レベルで特定する蛍光X線分析によって平安の絵師が用いた絵具が特定されたほか、特殊な写真撮影法によって肉眼では見えなくなっていた装束の文様が浮かび上がりました。

全部で十九図載っていましたが、わたしが1番惹かれたのは「宿木ニ」でした。

絵の右側に匂宮と夕霧の娘・六の君が……

左側には左大臣家の女房たちがいるのですが、その調度品や装束の華やかさは復元されていなければ見ることはできなかったものです。

解説には

烏帽子に大袿姿の匂宮、花菱亀甲繋の地紋に唐花の丸文を上文として配した優美な二倍織物の表着をまとい、顔を伏せ恥じらいながら匂宮に抱かれる六の君の姿がことさらに美しく描かれている。

几帳や屏風を隔てて居並ぶ女房たちは、詞書にある通り、普通の盛装とは異なり常識を外れるほどに趣向を凝らした装いで、今をときめく左大臣の婚礼にふさわしい厳かで華麗な情景が繰り広げられている。

匂宮の大袿には、粒子の異なる銀泥が塗り重ねられ、透明感のある絹の光沢や風合いが表現されている。秋の澄みきった朝の光を象徴しているかのように、この場面には群青が多く用いられている。

MOEのインタビュー記事での印象的だったこの部分。

原本と同じ素材の絵具や筆、紙を使って描かれる復元模写。一方で、画材をつくる職人の数は激減しています。

私たちは幸運にも、腕のよい職人たちが残した画材を入手できるギリギリの世代です。

今後は同じように模写できなくなる時代が来るかもしれません。

でも、少なくとも記録としては残ってほしいと思うのです。原本は色あせてしまったけれど、私の復元模写は今できたばかりの紙に、今描いたばかり。少なくとも数百年は身代わりとなって、歴史をつなぐことができます。

原本から受けた感動が未来に受け継がれて、後の世代が

「自分も復元模写に挑戦したい」と思ってもらえるものでありたい、そう願っています。

自分が描いたものが数百年先の誰かに届く…素敵なお仕事ですよね。

デジタルなものがどんどん進化して、行きつく先にはアナログなものにこそ価値があるようになるのではないかと思うときがあります。

ここまで伝承してきた画材を途切れさせることなく残せることを願います。

MOE4月号は現時点で最新号ですが、バックナンバーが購入できる店舗が載ってるHPリンクを貼っておきます。(MOEのバックナンバーもAmazonにあるようです。)↓

最終的に

どの現代語訳に

したのか?

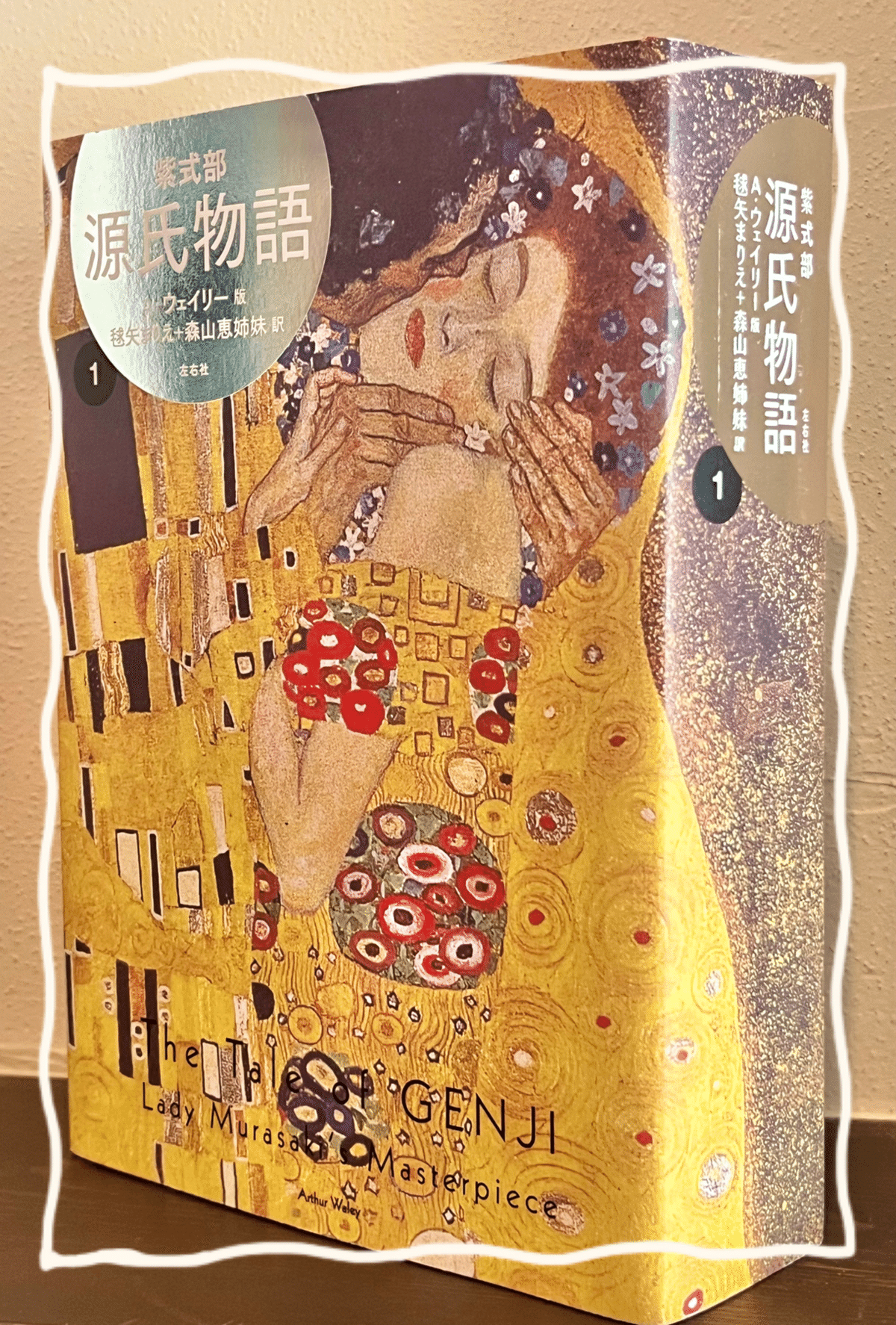

クリムトの接吻の装画。

レディー・ロクジョウ。

この言葉に惹かれて、

アーサー・ウェイリー/毱矢まりえ 森山 恵 訳

これに決めました。

見てください。1巻だけでこの厚さ!

1巻は明石までで、全4巻あります。

まずは1巻を読み終えてから、次を購入しようと思ってます。

挫折しないで読めるといいな。

ファイティン!!