円覚寺(2)

前回のつづき。

前回は総門・山門でした。

仏殿へ進んでいきます。

仏殿

もとの仏殿は関東大震災で倒潰してしまいました。

現在の仏殿は昭和39年に再建された鉄筋コンクリート造です。

近代建築とはいえ、元亀4年(1573年)の仏殿指図※1に基づき、正確な禅宗様で(サイズは縮小して)建てられています。

※1仏殿指図

寺院の建築様式は大きく3つに分けられます。

・和洋

・大仏様

・禅宗様

「禅宗様」を確立させたのは建長寺(鎌倉五山の一番)で、当時の禅宗のお寺はおしなべてこれを踏襲したため、定型化しました。現在もほぼ変わっていません。

建長寺の「指図」

雲龍図

仏殿の天井画「白龍の図」。前田青邨が監修。

雲龍図は主に禅宗の法堂に見られますが、どうして龍なんでしょう?

龍は仏教を保護する八神のうち一神で、修行の場を見守ってくれているんですって。

水墨画が多いですが、ここは着色されています。

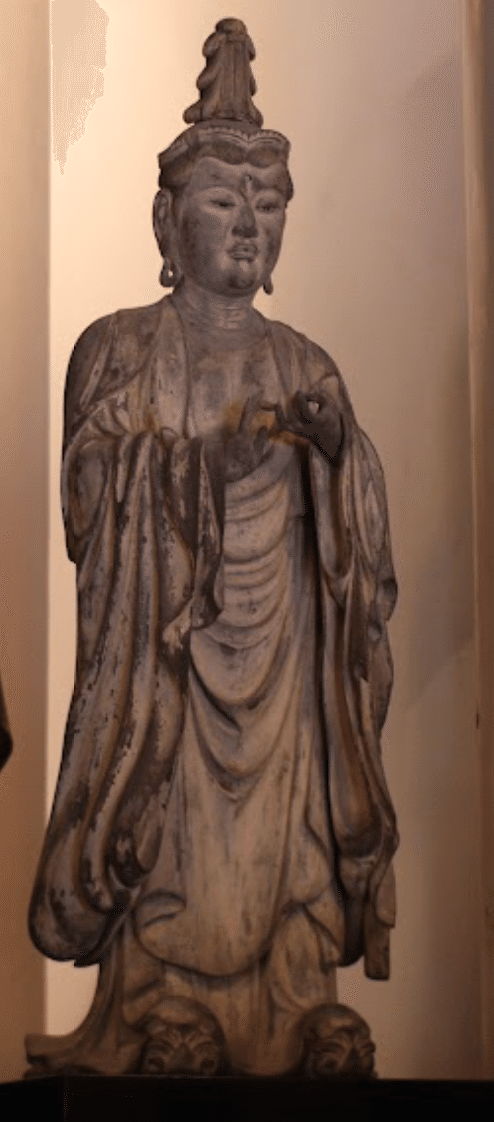

円覚寺のご本尊「宝冠釈迦如来」さまです。

何度も火災にあっていますが、お顔だけには、創建時の部材が残っているそうです。

お位牌に「今上天皇聖寿万歳」と書かれています。

同じ禅宗の曹洞宗が地方豪族や一般民衆に広まったのに対し、臨済宗は時の武家政権に支持されました。

とくに室町幕府においては、官寺という立場だったようです。

「鎌倉五山」の言い方も、朝廷主導で寺院を序列化していたことを表しているのですね。

武家社会だけあって、凛々しいお顔です。

左脇侍「梵天」(鎌倉市有形文化財)

とろっと柔らかそうな衣が素敵。

右脇侍「帝釈天」(鎌倉市有形文化財)

ギリシャ彫刻くらいの立体感がありますね。

あれ?

釈迦如來の脇侍と言えば、左脇侍が文殊菩薩、右脇侍が普賢菩薩ですよね?

梵天と帝釈天?

ぼんてんとたいしゃくてん?!(驚きの余りひらがなに)

いえ、脇侍に絶対な決まりはないのですが、梵天と帝釈天の例は寡聞にして存じ上げず。

調べてみたら、他例がありました。

「東寺」の二間観音や、愛知県「滝山寺」の三尊像(運慶作)など、ふむふむ、メモっとこ。

選仏場

元禄12年(1699)建立で茅葺屋根です。

その名の通り、仏を選び出すという意味で、修行僧が悟りを開いて仏になるための座禅道場だそうです。

南北朝時代の「薬師如来像」が中央に祀られ、「不動明王」と「大慈大悲観世音菩薩」が安置されています。

いいお顔をしてらっしゃいます。

大慈大悲観世音菩薩

不動明王

中国風の「火灯窓」は、禅宗様の特徴です。

方丈

本来は住職が居住する建物ですが、現在はホールのように多目的に使われているそうです。

靴を脱いで入ります。

五百羅漢図(重要文化財)を展示中でした。

五百羅漢図は中国の天台山で修行する羅漢たちを描いたものです。

羅漢たちは、龍をおろして雨を降らせたり、虎や獅子を手なづけたり、空を飛び、海面を歩きます。

そんな神通力を発揮している場面と、喫茶や入浴などの日常生活を描いたのが五百羅漢図です。

これらは、中国の五百羅漢を模写したもので、その後の日本で、多くの画家が影響を受けました。

羅漢たちが空を見上げていると、黒雲がたちこめ、龍が現れました。

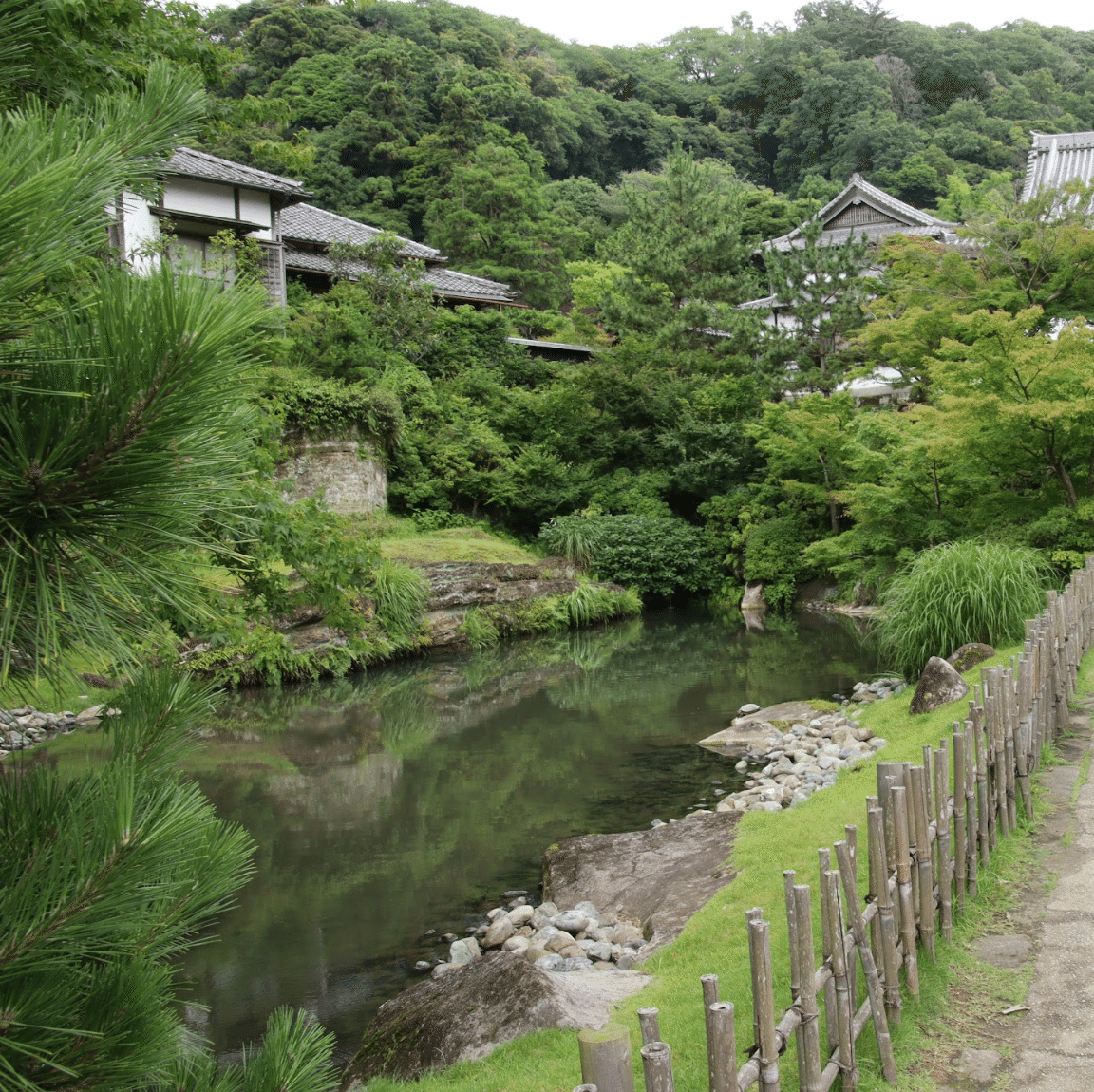

妙香池

舎利殿

この奥に「国宝・舎利殿」があります。

しかしここから奥へは入ることができません。

ホームページから写真をお借りします。

舎利殿には源実朝が宋から請来した「佛牙舎利」(お釈迦さまの歯)が祀られています。

この建物の特徴は、屋根の勾配や軒の反り。

上段の垂木は、扇子の骨のように広がっていて、「扇垂木」と呼ばれています。

屋根が実際より大きく見える効果があります。

花頭窓。

江戸時代の花頭窓は下部が広がって華やかなのに対し、外枠の縦線がまっすぐ、質素な形になっています。

この様式と全く同じと言われている地蔵堂(国宝)が東京都東村山市にあります。

近写しておりますので、よろしかったらこちらをご覧ください。

百観音霊場

いいものを見つけてしまいました「百観音霊場」。

石仏が並んでいると胸が踊ります。

なんて可愛いの。

本日、一番良かったのはここです。

嬉しそうなpopo

本日の着物生活普及活動。

古典柄「源氏車」のろうけつ染め。

源氏車は、御所車の車輪だけを図案化したものです。

長い記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。

<参考資料>

円覚寺ホームページ

https://www.engakuji.or.jp/