写仏部作品No.21 平等院鳳凰堂『雲中供養菩薩』

あんこちゃんの平等院鳳凰堂の記事が公開されたのは7月22日。

そのとき、雲中供養菩薩を写仏しようと思って、ぼやぼやしていたら、今頃になってしまいました。

あんこちゃんの記事はこちら。

雲中供養菩薩とは?

ご本尊の阿弥陀如来さまを囲むように、壁に懸けられている小さな仏像様たちです。

小さいと言っても、像高50センチくらいはあります。

あんこちゃんの記事を流用させていただくと、

鳳凰堂中堂内部の長押上の壁に懸けられている52躯の菩薩像。

天喜元年(1053)に定朝工房で制作されたもの。

南北に半数ずつ分けて懸けられ、南北1から26までの番号がつけられている。

5躯は比丘形(僧形)で、他は菩薩形。

頭光を負い、飛雲上に乗って、それぞれ楽器を演奏したり、舞を舞ったり、持物を持っていたり、合掌したりしている。

写仏作品。

キャプションもあんこちゃんの記事の丸写しです。

揩鼓(かいこ)を持つ菩薩

皮を擦って音を出す

中国でも日本でも廃れたが

法隆寺に由来するものが一つだけ残っている

箏(そう)を持つ

菩薩箏(こと)のことですね

琵琶を持つ菩薩

琵琶の頸の部分が曲がっているもの

腰鼓(ようこ)を持つ菩薩

腰にかけて両手で打つ鼓

これは時物かな?何なのか?

演奏している楽器の種類は全部あわせると18種類あるそう。

さてあんこちゃんの説明にもあるように、雲中供養菩薩は、定朝工房で作られました。

定朝は、平安時代の後半から鎌倉時代まで、およそ1世紀の間、定朝一色と言っていいほどに人気があった仏師です。

それまで仏師は裏方的な存在で、名前が出ることはほとんどありませんでした。

飛鳥時代の止利仏師が知られているくらいでしょうか。

そんな中で定朝は、仏師の名前をブランドにしたのです。

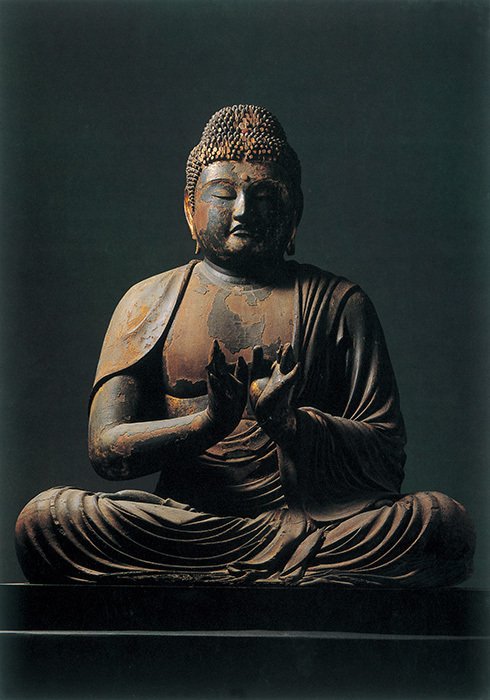

現存している確かな定朝作品は、平等院鳳凰堂のご本尊、阿弥陀如来坐像しかありません。

このやわらかーい、穏やかなお顔をご覧ください。

「円満具足」と言われる所以です。

衣の線も、彫りが浅くて、布の柔らかさが表現されています。

鎌倉時代に作られた、運慶の願成就院・阿弥陀如来と比較すると、衣の違いがよくおわかりになると思います。

彫りにエッジが効いていて、コントラストが強いですね。

身体もボリュームがあって、力強く、貴族好みから武士好みに変わったのがよくわかります。

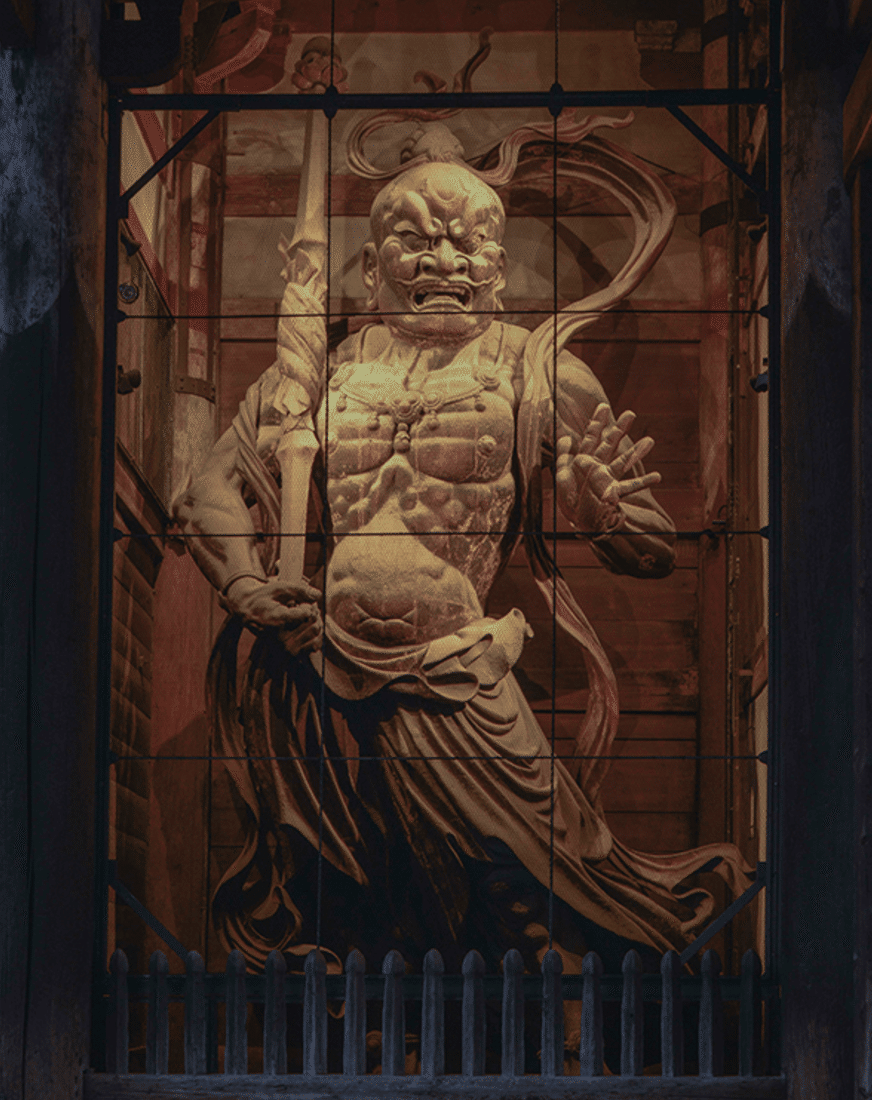

ところで、一番有名な仏師と言えば、運慶と快慶でしょうか。

ときどき、運慶と快慶、どっちが好き?という質問があります。

かつては比較対象として、よく東大寺金剛力士像が引き合いに出されていました。

2躯を比較して、快慶のほうが絵画的だよね、なんて言われていたものです。

が。

昭和63年から平成5年まで行われた修理で、体内からおびただしい墨書銘が発見され、両方とも、運慶、快慶、湛慶、定覚の4名が中心になって作られたことがわかりました。

おそらく100人以上の仏師集団が携わり、プロデュースは運慶だったであろうと考えられています。

だからこれはどちらも運慶風なのです。

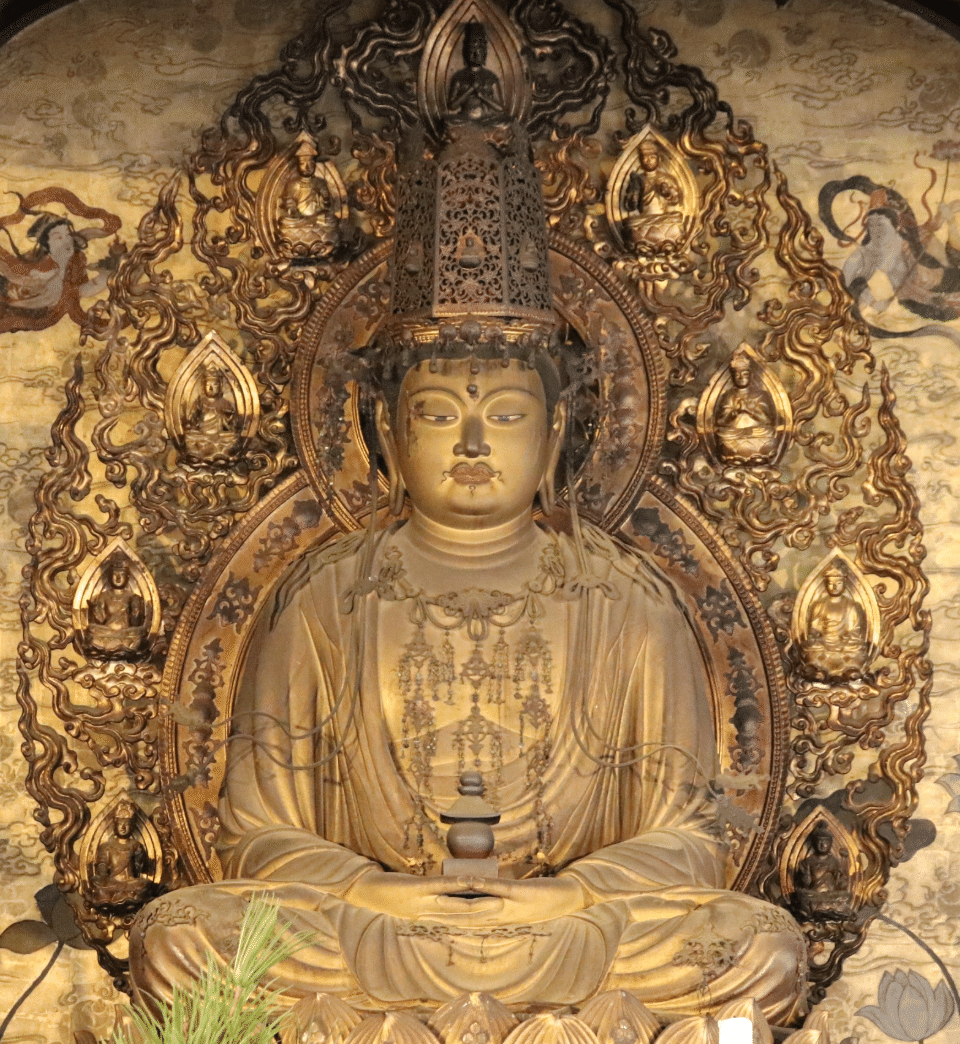

では快慶風とは?

醍醐寺三宝堂の弥勒菩薩坐像。

これですよ、なんてきれいなの。

運慶とはまるで雰囲気が違う。

快慶は、穏やかな定朝風を踏襲していると言われています。

現代も、仏師たちのお手本は、定朝なのだそうです。

さて。

このあたりの仏像史、実は今回のテスト範囲です。

他のことに比べたら、仏像はまだしも私の得意分野。

なんて思ったら大間違い。

曼荼羅の荼を「茶」って書いちゃったりね。

比叡山の「叡」はスマホのルーペで見たわ。

というわけで、テスト1週間前になりました。

noteをお休みするのは無理だと前回わかったので、ときどきお邪魔します。

更新はしませんが、みなさまの記事を拝読させて頂きつつ、がんばって勉強したいと思います。

最後に、最近の写仏部員の作品をご紹介させてください。

blancheさん

彩色つきのあでやかな写仏、美しいです。

blancheさんは器用な方で、日々たくさんのタスクをこなしながら、豊かな芸術生活を送っていらっしゃいます。

M夫人さんの麻耶夫人。

法隆寺宝物館に展示されている、金銅仏麻耶夫人をご覧になったことがある方なら、このたしかなデッサン力がおわかり頂けるでしょう。前かがみの感じ、たっぷりした袖の感じ。

脇の下からお釈迦様が生まれてくる所です。

M夫人さんのこちらの記事は、法隆寺宝物館の仏像がたくさんあって、楽しいですよー。

あやのん先輩がアーカイブしてくださっている写仏部マガジンです。

あやのん先輩、いつもありがとうございます。

<参考資料>

いつきさん、いつもありがとうございます。

にぎやかし帯はこちらから使わせて頂きました。

江里康慧『仏師から見た仏像史』ミネルヴァ書房 2021年

水野敬三郎監修『日本仏像史』美術出版 2001年