印刷博物館

9月21日(土)

印刷博物館へ行ってきました。

TOPPANホールディング(凸版印刷)の企業博物館で、本社ビルの中にあります。

本社ビルはこんなに立派。

周囲は下町風情。

所在地:東京都文京区水道1-3-3 TOPPAN小石川本社ビル

アクセス:東京メトロ有楽町線「江戸川駅橋駅」より徒歩約8分

入場料:大人:400円 学生:200円

日本の印刷物を、古い順に並べてみます。

キャプションのないものは印刷博物館にて筆者撮影です。

<奈良時代>

百萬塔陀羅尼

日本最古の印刷物はお経です。

本来なら写本のほうが功徳が得られるのですが、全国に広めようとしたら、刷ったほうが速い。

称徳天皇の発願であり、すなわち印刷は国の事業でした。

まだ板木を彫る技術はなく、おそらく新羅から伝わった板木を使って、日本で刷ったと考えられていますが、100万部も刷るには、木版では摩耗してしまうため、金属板だった、あるいは複数あった、など、不明な点が多いようです。

<平安時代>

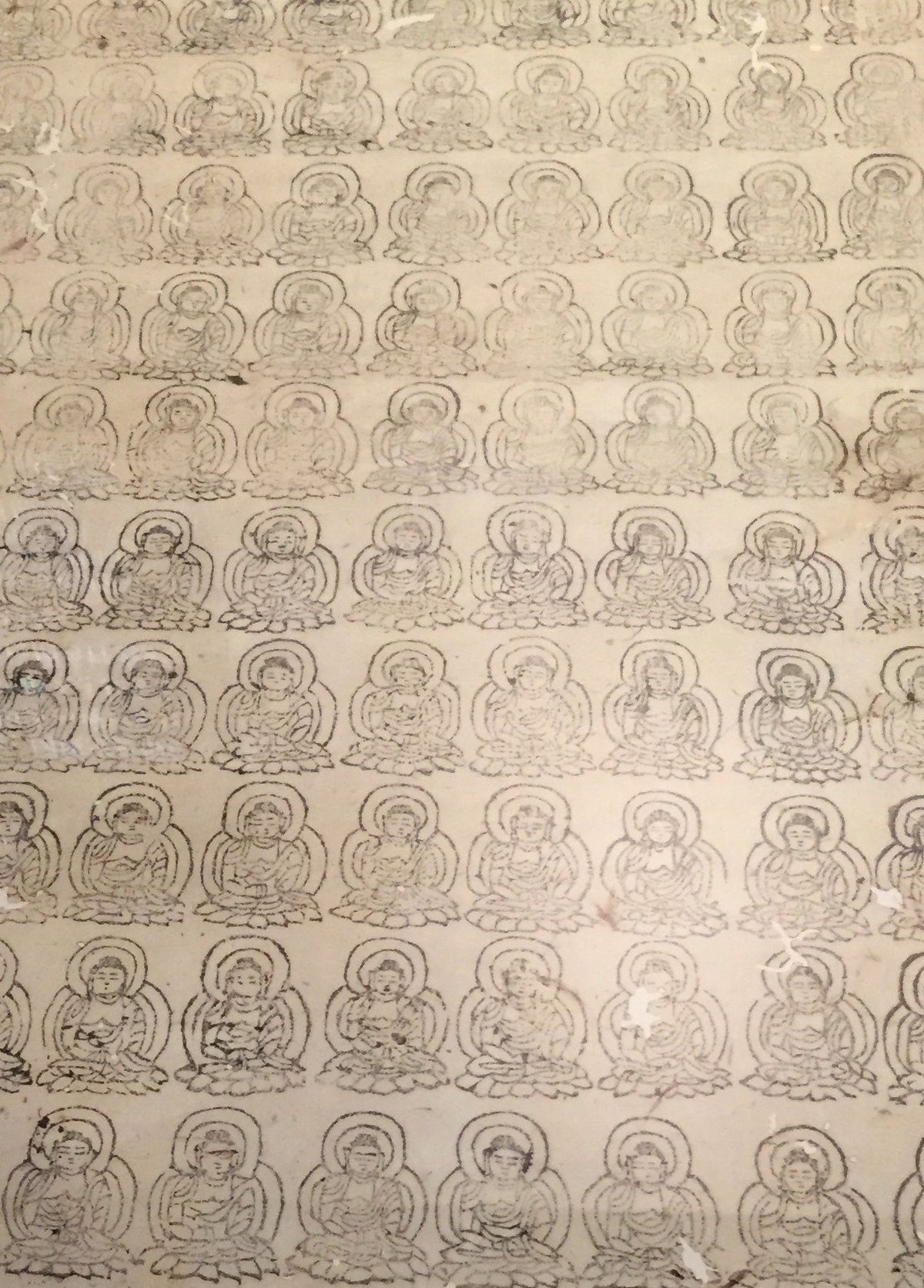

阿弥陀如来坐像摺仏(部分)木版 460 x 330 mm

日本最古の仏教版画です。

京都の浄瑠璃寺に、平安時代に造られた9体の阿弥陀如来の彫像が祀られており、その像の内部に納入されていたのだとか。

スタンプのように見えますが、1枚の板に彫っています。

阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀) 京都・浄瑠璃寺

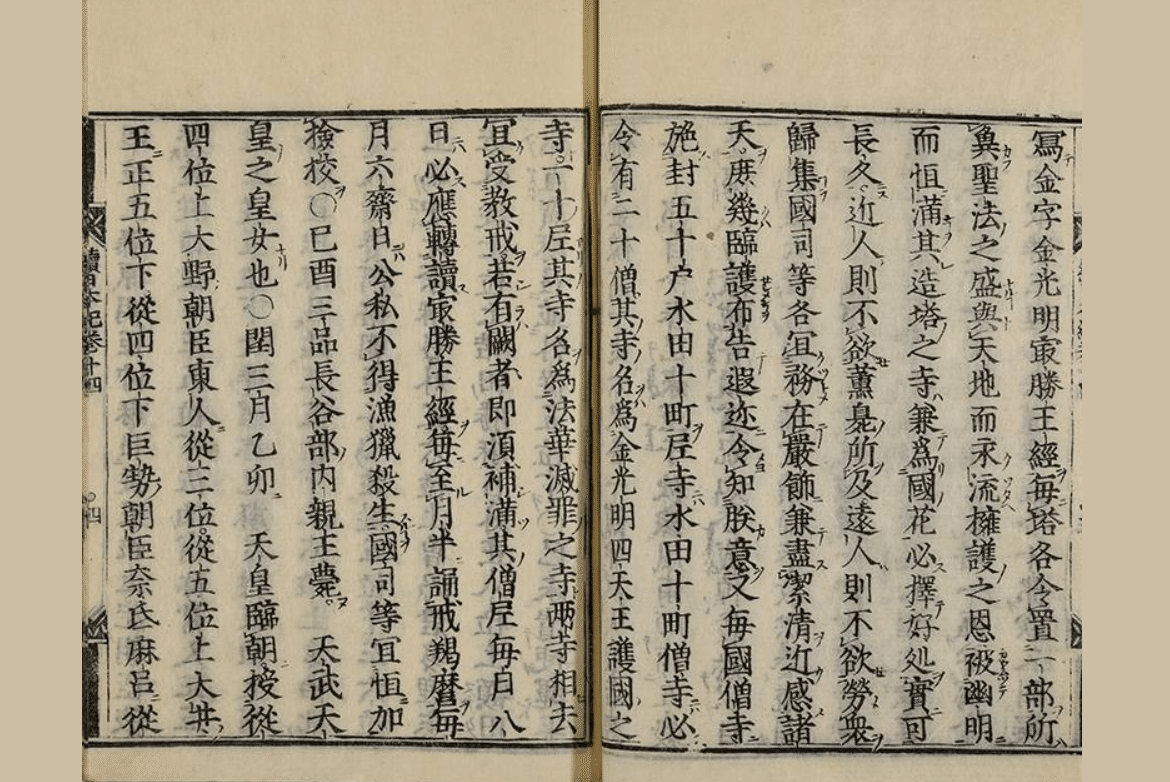

<鎌倉時代>

国家事業だった印刷業が、寺院によって盛んに行なわれるようになります。

京都五山、鎌倉五山で印刷された書を「五山版」と言います。

広義には、この頃お寺で出版されたすべてを「五山版」と言うそうです。

それまで寺院が出版するほとんどは写経による「仏典」でしたが、詩集など世俗の書物「外典」が持ち込まれます。

五山文化は、喫茶、沐浴、味噌、醬油、饅頭、書院造り、池水石庭、水墨画、挿花、盆栽など、中国の影響をうけて、日本文化を様々に革新しましたが、読書にも、大きな足跡を遺したのですね。

陸放翁詩集(五山版)

<室町時代>

医書大全

日本で最初に出版された医書。

明で執筆されたものを、堺の阿佐井野宗瑞(室町時代後期の出版人)が翻刻したもの。

病状に応じた処方が記されており、江戸時代まで再販を繰り返しました。

ここまでは板木による印刷です。

1ページごとに、板に彫刻していました。

本を出版することを「上梓する」と言いますが、その語源は、古代中国で板木に「梓」を用いていたため、中国で使われていた言葉が輸入されたそうです。

板木「成唯識論述記」 興福寺蔵

興福寺で出版された書を「春日版」と呼びます。

春日版は「匡郭」や「界線」がないことが特徴です。

<南北朝時代>

そこへ、活字文化が2通りのルートで入ってきます。

1つはイエズス会が、布教と日本語学習のために出版したキリシタン版です。その後禁教となったため、現存するものは貴重です。

平家物語

もう1つは、豊臣秀吉が朝鮮出兵で持ち帰った、朝鮮活字です。

世界で初めてつくられた金属製の活字で、優美なものでした。

これは相当驚いたらしく、豊臣秀吉はすぐに後陽成天皇に献上しました。

朝鮮活字

一時期、衰退を余儀なくされました

武士が力をつけていた戦乱時代、徳川家康は武力政治よりも文治政治を行おうと、蒐書につとめていました。

活字による印刷技術を知ると、みずから印刷事業に乗り出します。

「駿河版」と「伏見版」がありました。

<江戸時代>

駿河版

活字の面白いところ。文字がずれています。

貴族、寺院、皇室、武士と権力者のものだった出版は、医者、学者、やがて藩校や寺子屋の教科書にも用いられ、民間にひろがると、印刷業を営む「書店(書肆)」が登場します。

商業化にともない、読者層がひろがり、ひらがな版も普及しました。

こうして文化の大衆化が進んでいきます。

徒然草

連なった文字の活字もできました。

連綿活字

ところが商業化するにつれ、活字の問題点が浮き彫りになります。

板木の場合は、1ページずつ彫刻するので、時間もかかるし、かさばるため場所を取ります。

活字はいったん解体して、別の版に組み直せることがメリットでした。合理的で経済的だったのです。

しかし版を解体してしまうため、版権が存在しません。

板木なら、それを所有している人が版権の所有者であり、売買も可能です。

また、読書者層がひろがるにつれ、ルビ、絵入り、図入りの本が求められるようになりました。

活字よりも1枚板に彫ったほうが多様性に応えることができるため、ふたたび板木印刷に戻ったのでした。

日本永代蔵

<明治時代>

そんなわけで、活字文化は50年で終わってしまうのです。

あれ?

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』のジョバンニは、活字を拾うバイトをしていたんじゃなかった?

明治時代に復活した活字を「近世活字」と言い、江戸時代を「古活字」と呼んで区別しています。

ところで、原稿用紙というと、このタイプが思い浮かびますが。

中央にある蝶ネクタイのようなものが何なのか、不思議に思ったことはありませんか?

これ「魚尾」というそうです。

かつて本は「袋綴じ」になっていました。

片面しか印刷しなかったので、半分に折って、綴じていたのですね。

折ってある部分が、両端になり、魚尾が半分見えています。

この部分に、タイトルや巻数を書いていました。

その名残なのですね。

明治時代までの印刷の歴史をご紹介しました(常設展)。

現在、「特別展」を開催中で、近代的な写植機やモリサワフォントなど写真植字の歴史が展示されています。

最後までお読み頂きありがとうございました。

<カバー写真>

印刷博物館公式X

https://x.com/insatsukoubou

<参考資料>

廣庭基介他『日本書誌学を学ぶ人のために』世界思想社 1998年

長澤規矩也『図解書誌学入門』汲古書院 1976年

井上宗雄他編『日本古典籍書誌学辞典』岩波書店 1999年