唯一無二!貴重な原画をどう再現するか⁉ 最新スキャナーのディープな話【大人の工場見学・精興社】

絵本づくりを支えてくださっている、印刷会社さん・製本会社さんの職人技やこだわりの工夫。「縁の下」ならぬ「本の下」の力持ちな皆さんのすばらしさをお伝えしたい…! そんな思いでスタートをした、連載第2回目。

前回に引き続いて今回も、絵本印刷の老舗・精興社さんにお話を伺いました。

今回は印刷ではなく、絵本の原画をどうやって印刷データにしているのか?という部分。1回目に引き続き……いや、むしろそれ以上に!? 非常にディープな内容になっております!

普段は見られない裏側探訪、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。

★前回の記事はこちら!

***************

第2回 原画のスキャン・補正(精興社)

今回は3月刊行予定『せなけいこ詩画集 ちいさな世界』のための、原画スキャンに立ち会います。

せなけいこさんと言えば、ベストセラーを多数生み出している絵本業界の大作家さん。一度見たら忘れられない「おばけ」や「うさぎ」のキャラクターを、みなさん目にしたことがあるのではないでしょうか?

その作品で特徴的なのは、何といっても「貼り絵」で描かれていること。

絵本を作るときは、原画を一度スキャンして印刷データをつくるのですが…貼り絵のように凸凹している原画は、一般的な作品よりもスキャンが難しく、現場の方の腕が試されるのです…!

そんなすばらしい技をご紹介してくださったのはプリプレス部・加藤さん、小林さん、そして営業部・吉島さん。今回もじっくり丁寧に、そして時に熱く、お話してくださいました!

加藤 友明(神田事業所 プリプレス部)

1982年入社以来40年近くスキャナー業務を担当。

2021年に定年後も、勤務している。

小林 知映(神田事業所 プリプレス部)

2001年入社。入社時よりスキャナー担当。

2012年よりDTP編集作業担当。

2017年よりスキャナー・色修正担当。

吉島 直人(神田事業所 営業部)

2014年に精興社へ入社。

入社5年は文芸・専門書といった文字組版の出版社を中心に担当。

2019年から絵本の出版社を担当するようになり、2020年よりポプラ社を担当。

聞き手:ポプラ社 編集部/上野萌

~前置き~原画入稿後の流れ

さて、いきなりではありますが……

なんといっても今回はディープな内容ですので、先に、完成した原画がその後どうやって印刷されていくのか、ざっくりご説明したいと思います。

(※流れは作品によって異なるので、あくまでも今回の詩画集の場合です)

① 作家さん→出版社 原画をお預かりする。

今回はせなけいこ先生から、原画を12点お預かりしました。

② 出版社→印刷会社 原画を入稿。

作家さんや作品によっては、この絵はこんな風にスキャンしてほしい…という要望も添えてお渡しします。今回はできるだけ原画に忠実な色味で、とご依頼をしました。

③ 印刷所にてスキャン・画像補正

今回ご紹介するのはここです!

④ 印刷会社→出版社、③が完了した画像を印刷し、色校正を提出。

作家さん&出版社で、色の出方などをチェックします。必要に応じて、画像補正⇔色校正を繰り返し、本のレイアウト全体がそろったら本番印刷へGO!

これ以降の流れについては、連載1回目の記事もぜひ!

絵本において、やっぱり印刷時に一番大事なのは、絵の色やタッチの出方。今回ご紹介する③の工程は、連載1回目でご紹介した印刷と同じくらい、重要な工程なんです。

~1~最新式スキャナー

さて、ではでは本題スタートです!

今回は精興社さんの、神田事業所へお伺いしました。

お忙しい時期にありがとうございます!!

精興社さんが担当をされている、あらゆる絵本の原画が集まる場所、プリプレス部です。

代表してスキャンの工程を見せていただくのは、こちらの原画。

この素晴らしさ…絵本の形になってもぜひ、みなさんに綺麗に見ていただきたいです!

洋服の袖や、指の先などに立体感があるのがわかりますね!

これを普通の挟むタイプのスキャナーでスキャンしてしまうと、のっぺりと平らに押さえつけてしまって、絵の本来の良さを引き出せません。

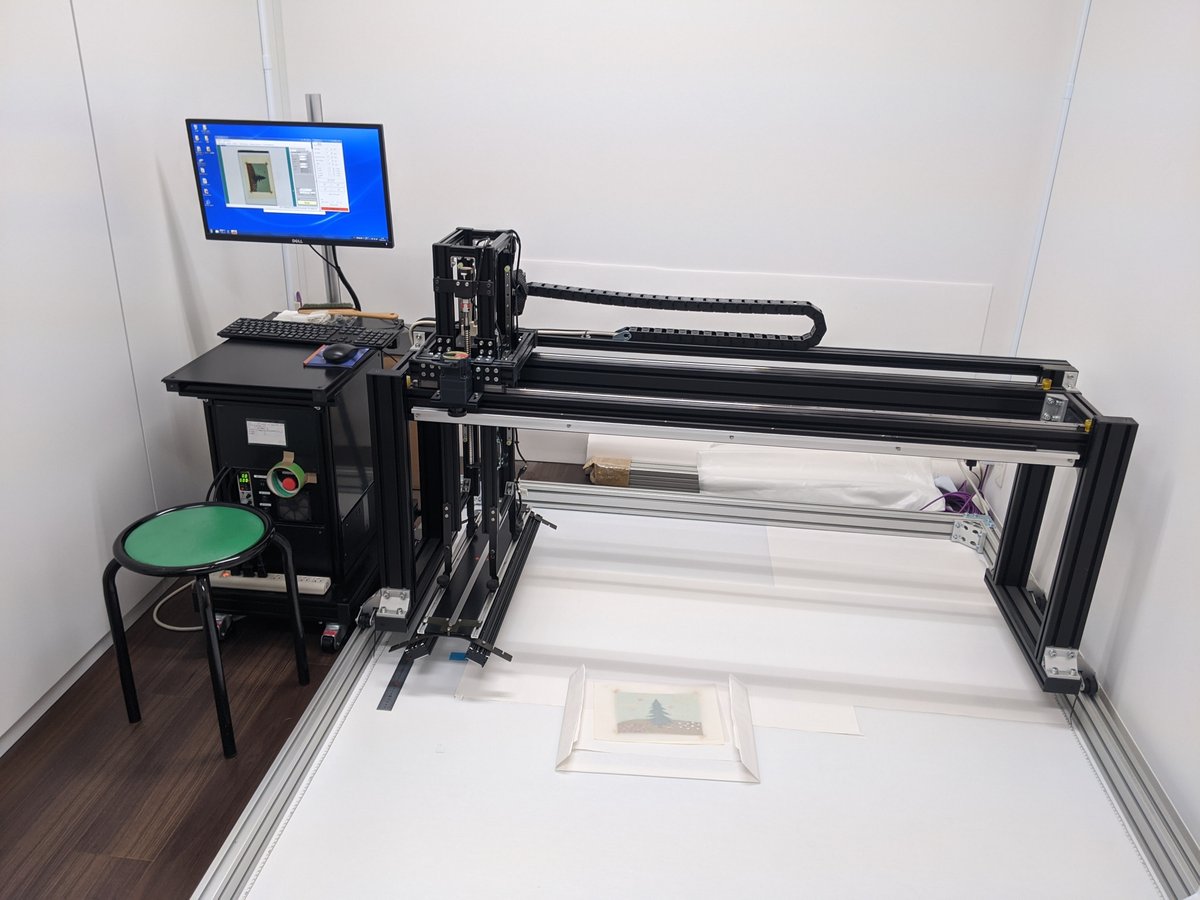

そこで今回、精興社さんの秘密兵器(?)、一昨年導入したばかり! という、こちらの機械でスキャンをしてもらうことになりました。

ドーン!

で、でっかい!

sabiaと呼ばれているこちらの機械。専用の4畳半くらいある小部屋に鎮座していました。撮影可能な範囲は、下に敷かれている白いスクリーンの幅いっぱい。広い!

その特徴は、大きなブリッジから吊り下がっているココ!

そう、カメラのレンズが浮いているので「非接触」で撮影ができるのです。

もともとは、美術作品の撮影のために作られたというこの機械。8㎝までの厚みに対応できるとのこと。

余談ですが、この機械は縦にしても使えるので、壁にかかった絵画をそのまま撮影することも可能なのだとか。

へえ~~~すごい便利。たしかに、油絵など凹凸のある作品を、べた~っとスキャナーに押しつけるわけにはいかないですもんね。

立体感がある作品のほか、まだ乾いていない作品、裏返すのがためらわれる作品(今回の貼り絵もそうですね)にも適しているそうです。

ではさっそく、スキャンしていただきましょう。

部屋を真っ暗にして……左側にあるモニターで操作していきます。

撮影1回目完了。

あら、なんて簡単! と思うかもしれませんが、もちろんここで終わりではないんですよ。

~2~影の調整

さて、つぎの3枚の画像を見比べてみてください。

何に注目してほしいかというと…影の出方です。

原画に凸凹があるということは、光を当てれば、その逆方向に影が出ますよね。スキャンする上では、実はこの光の方向がとっても大事!

「立体感を出してほしい、というリクエストはよくいただくのですが、なぜ立体感が出るかというと、それは影があるからなんですね。

実はこのことは見落とされがちで……。立体感はほしいけど、影はとってほしいというご要望をいただいて、どうしようかな…となるときもあります(笑)」

そして原画を置く向きで調整しています。

さて先ほどの3枚の画像ですが、

(A)は光を上側からのみ当てたもの。

(B)は光を左側からのみ当てたもの。

(C)は光を右左の両方から当てたもの

です。

ぜひもう一度、画像を見てみてください。今度は引きでも。立体感がそれぞれ違いますよね!

(B)が一番、立体感は強いでしょうか?

(C)は両光(光の量が2倍)なので(A)(B)にくらべて全体が明るいですが、その分、影も薄くなっていますね。

(※ちなみに画像の明るさ自体はこのあとの補正で調整されます。なのでここでは、影の向きのみにご注目ください!)

(A)(B)は、貼り絵の部分だけでなく、用紙のシワまで拾っていますね。今回の作品では、ここまで影が強く出てしまうと、真ん中の子どもたちに目がいかず少しうるさいかもしれません。

「立体感を強めに出したい、という希望をいただときは、この影の向きを特に気を付けています。基本的に、1つの作品内で影の方向はそろえるようにしています。たとえば左開き(左から右へとストーリーが流れる)の絵本なら、右側に影が落ちるようにスキャンをすることが多いですね。」

なるほど…たしかに、影がお話の流れと逆についていたり、あちこちに向いていたら、違和感が出そうです。

ちなみに、出版社や画家さんから影の方向を指定されることはあるのでしょうか?

「これまではないですね。一度に撮影できる範囲も決まっているので、こっち向きがいいかな…と私のほうでひとまず判断して、まずはその画像で見てもらうようにしています。そこでもし直してほしいという希望が入ったら、光の向きを変えて再スキャンをする、ということも稀にあります」

わたしも今まで、影について考えたことはありませんでした…! いつもお願いせずとも、違和感が出ないように調整してくださっていたんですね。

~3~画像補正

さて、今回使用する画像が決まったら、続いて画像補正です。

小部屋の隣にあるこちらのPCで作業します。

「原画とスキャンした画像では、どうしてもズレは出てきてしまいます。今回は原画に忠実に、というご指示だったので、そこをなるべく近づけるように調整していきます。」

この作品では、影はそんなに強調しなくてよいので、

上で紹介した(C)両方向からの光バージョンで進めます。

まずはRGBで撮影された画像を、印刷用にするためCMYKに変換。

そして原画を手元に持ってきて、大きなズレがないかを確認します。

全体にちょっと暗かった様子。

特にオレンジ色が、原画よりくすんで出てしまいました。

色を調整したい部分を選択したら、画面上で数値をひとつひとつ変更して、調整していきます。

ここで1つ大事なのは、画面上の色と原画の色を揃えたとしても、それを紙に印刷したときに同じ色になるとは限らない、ということ。

それに、どの用紙に刷るかによっても、色の出方はまったく違ってくるそう……。ふむふむ。

なので小林さん・加藤さんは、今回の印刷用紙を把握した上で、その用紙に刷ったら、原画の色に近づくかな…という塩梅を、経験則から想像しながら調整していくそうです。

す、すごい…これぞプロの技!

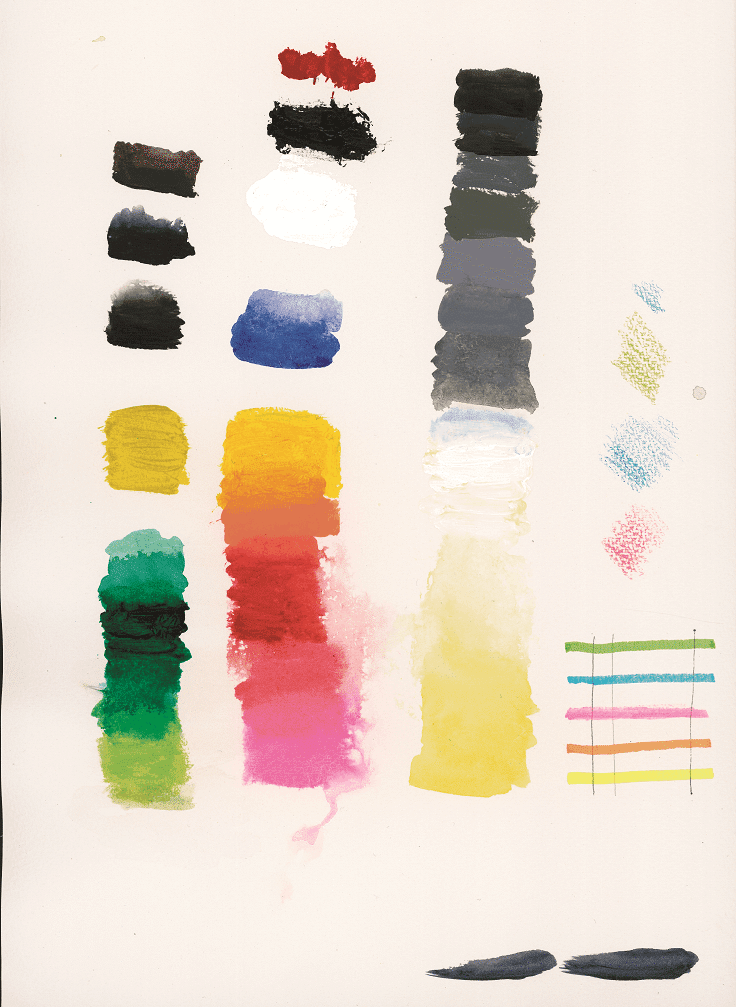

そのサンプルも見せていただきました。

この3枚は同じ色が印刷されていますが、用紙が違います。特に右端がわかりやすいでしょうか? まったく色がちがいますね!

「画面上でいくら見ていても、調整しきれないところはあるので…最終的に迷ったときには『プルーフマスター』という印刷機で、本番と同じ用紙に印刷をしてみることもあります。これは本番で印刷する機械と同じ調子になるように、調整されているものです。」

1つの絵に、そんなことまでしてくださっていたのですね…手が込んでいます!!

さて何度も調整を繰り返し……完成したのがこちらの画像です。

前回よりずいぶん、明るくなったのがわかるでしょうか? 発色もよくなりました!

以上でひとまず、画像データが完成です。

ただし「前置き」で説明したように、この後の色校正のやりとりで、色を再調整する必要が出たときには、再補正をしたり撮影からやり直すこともあるそうです。

「このような感じで、絵本に使用するほかの原画も順番に作業をしていきます。担当者によって絵をどう補正していくかの解釈が違うので、基本的に1冊の本は一人の担当者がすべてのスキャン~画像補正までを行います。」

ちなみに精興社さんでは、年間で約100点、原画ありの絵本を印刷されているのですが、それらをわずか3名で分担して作業しているそうです。

た、大変……。

その熟練の技で、絵本のクオリティを保ってくださっているのですね。

~4~スキャナー比較

さて、以上で全体の流れは終了なのですが……

精興社さんはsabiaの他にも2台、スキャナーをお持ちです。それぞれの特徴についてのお話が、とっても愛情に溢れていて面白かったので、ご紹介します!

1.フラットベッドスキャナー

これは普通の会社にもあるスキャナーに似ていますね! 平らに挟んでスキャンをするタイプです。

特技:印刷物のスキャン。自動で印刷物の網点を消す機能がついている。

(※印刷物をふつうに撮影すると、モアレが出ることがあります)

苦手:色の再現、とくに薄い色。

たとえばピンクと薄いグレーが同じ調子で出てしまうことがある。

絵本の原画をスキャンすることはほぼない。

2.ドラム式スキャナー

こちらは相当な年代物。ドラム式スキャナー自体は、1962年に印刷用に日本に入ってきて、これまで日本の印刷文化を支えてきてくれた…という超ハイスペック機械。

精興社さんにあるのは2008年製で、なんと、シリアルナンバーが記念すべき日本のラストドラムスキャナー(最終生産機)とのこと。貴重!

古くてもバリバリ現役で綺麗! 未だに大事に使われているのがわかります。

わたしは初めて拝見しましたが、スキャナーといえばかつてはこの形が主流だったそう。この筒状になったところに、原画を巻き付けて回転させながら、スキャンします。

巻き付いていますね!

この筒の部分が高速回転します。

特技:

CMYKスキャンが基本。

中間色の再現性に優れている。

極淡い色調のスキャンも得意。※

苦手:

厚手の原画のようにドラムに巻き付けられないものはスキャンできない。

クレヨン画や油画のようなペタペタ貼りついてしまうものもスキャンできない。

※色はどんどん薄くなっていくと、最後は人間の眼でも色判別が難しくなります。このスキャナーでは、通常のスキャナーでは破綻してしまう(グレー化してしまう)ような極めて淡い色調でも判別することができます。

3.sabia

そして、先ほどご紹介したsabiaです。

特技:きれいな色を、できるだけきれいに出すこと。

苦手:きれいに出すため濁りを消そうとして、必要な色がとんでしまうことがある。

イエローを濁りなくきれいに出そうとした結果、線が途切れてしまっています。

「一番はやくてきれいに撮影できるのは、実はドラム式です。ただそれぞれ得意不得意があるので、その作品ごと・原画ごとにこちらで判断をして、適したものを使い分けています。」

ふむふむ。ここにもありました、プロの判断!

それぞれの特徴がわかりやすいように、こんなものも用意してくださっていましたよ。

以下の3点はぜんぶ、上の同じ原画をスキャンしています。上記の特技・苦手を参考に……どれがその機械がスキャンした画像か、わかりますか?!

(超・上級者向け。わかったらすごい!)

答えは、ご紹介した順と同じ、

A→フラットベッドスキャナー

B→ドラム式スキャナー

C→sabia

です。地色の色味も異なりますし、発色の良さ…特に右下の蛍光イエローのところや、左端の緑色の出方が、一番ちがいます。

スキャナーによってこんなに個性があるとは……うーむ、奥深い。

それぞれの個性を生かしてがんばってくれているんだなと思うと、愛おしくなってきました。この機械たちもまた、本づくりに欠かせない「本の下の力持ち」ですね!

さてさて、今回もたくさんのこだわり、プロの目利きをお伺いできて…みなさんにもまたひとつ、絵本の面白さを実感いただけたでしょうか?

貼り絵や立体作品の絵本を見たとき、ぜったい影に注目してしまいますよね……!

お忙しい中、2回にわたり取材にご協力いただいた精興社のみなさま、本当にありがとうございました!

後日、今回スキャンをしていただいた原画の校正紙が届きました。

3月刊行に向けて絶賛進行中です。加藤さん、小林さん、吉島さん、みなさまのお力をお借りして、原画の魅力が存分に伝わる紙面になるはず!

ぜひご期待ください♪

(文/編集部 上野萌)