未来の読者に伝えるために、本は何度も生まれ変わる。

出したままの姿で何十年も読み継がれる本もありますが、何度か形を変えて読み継がれていく本も多いです。小説の単行本が文庫になったりすることはおなじみですよね。ビジネス書の単行本が新書になることもあります。それぞれ形が変わるときにタイトルやデザインが変わることもよくあります。

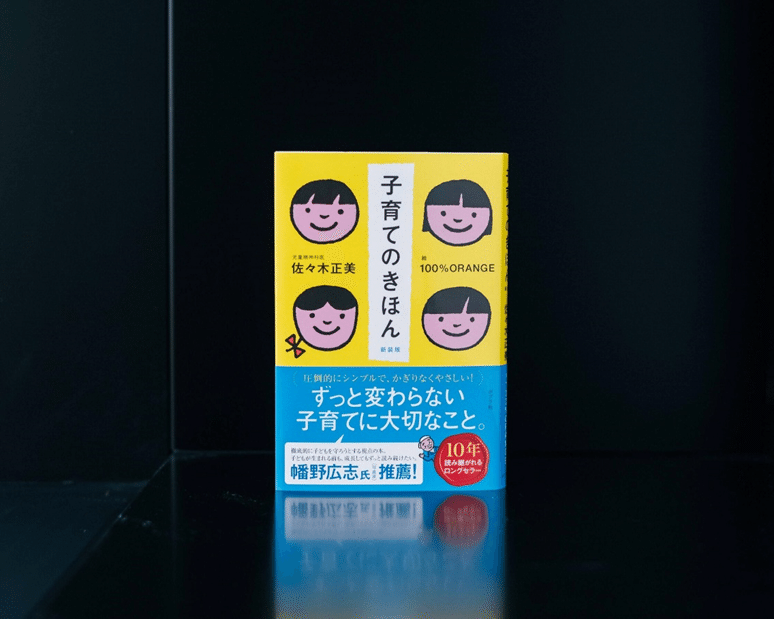

2025年1月に発売された『子育てのきほん 新装版』(佐々木正美・著)もそういった本のひとつ。2014年に出版された単行本を、2019年にタイトルやデザインを変えてあらためて単行本としてリニューアルし、それをさらにリニューアルした特殊な本なのです。

こんにちは。『子育てのきほん 新装版』になるまでの2回のリニューアルを担当した辻と申します。この本が歩んできた10年間のリニューアルの道のりを、ぼくの当時の気持ちや考えとともにご紹介させてください。

ぼくは大学生の頃から家族のエッセイや子育てのエッセイをよく読んでいました。椎名誠さんの『岳物語』、平野レミさんの『ド・レミの子守歌』、川上未映子さん『きみは赤ちゃん』、宮藤官九郎さん『俺だって子どもだ!』などなどです。そのなかでとうぜんのように児童精神科医の佐々木正美先生の本も何冊か読みました。読者へのあたたかいまなざしと、たしかな経験と研究にもとづいた信頼感のある言葉に惹かれました。

2014年に新卒で入社したポプラ社からも、佐々木正美先生の『どうか忘れないでください、子どものことを。』という本が出版されていました。ぼくが配属になったのは児童書の営業部だったので、その本と直接的なかかわりはありませんでしたが、その人気はぼくにも伝わってきました。じりじりと着実に売れて重版をしていく、必要な人の手にしっかり届いていくタイプの本。書店の大きさにかからわず小さな関東郊外のお店で、嘘だろ、と思うくらい売れたりしていて、やっぱり信頼されているんだなあとぼんやり思っていました。

それから3年後、ぼくは一般書の営業部に異動に。そこで、『どうか忘れないでください、子どものことを。』のことを思い出しました。あらためて読んでみると、やっぱりいい本なんですよ、これが。子育てに悩んているときに、こんな言葉をかけてもらったら救われるだろうな、というやさしい言葉にあふれてる。

ぼくはひとりの出版社の営業として、純粋に、この本をもっと売りたい!と思いました。と同時に、おこがましいですが、当時28歳だったぼくが感じたこの本の良さをもっと前面に出して、もっと新しい世代の読者にこの本を届けたい!と思いました。そして当時の会社で、この本と真剣に向き合えるのは僕しかいないと思ったんです。

■1回目のリニューアル方針

そこで、この本のリニューアルを編集部の先輩に提案しました。単行本を文庫や新書にするのではなく、デザインやタイトルを変えて、あらためて単行本にリニューアルするという提案です。方針は大きく以下の2点です。

・とにかくハッピーな雰囲気にする

・判型を小さくする

先輩はぼくの提案をおもしろがってくれて、編集担当を引き受けてくれました。企画は営業のぼく、細かい本作りは先輩、という具合です。

「幸せ」ではなく、「ハッピー」というのが重要なポイント。かみしめるのではなくて、思わずジャンプしちゃうような「ハッピー感」を出したい。そんな気持ちで本の外側部分の構想を固めていきました。

・とにかくハッピーな雰囲気にする

①100%ORANGEさんにイラストをご依頼

100%ORANGEさんとは直接お仕事をしたことはありませんでしたが「ハッピー」な感じを出してくれるだろうという確信がありました。しかも当時、福音館書店の『母の友』の装画を担当されていたので、そのイラストと子育てが瞬間的に結びつく人が多いのではないかと思いました。ぼくが100%ORANGEさんのことを好きだったので、純粋に仕事がしたかったという理由もありましたが。

②タイトルを変える

タイトルでもハッピーな雰囲気を出そうと思うんですが、そのハッピー感をうまく言葉にすることができないと、なんだか軽い本と思われかねない。

本を読み込んで、いい言葉を抜き出したりしながら、家から駅まで歩いている間、電車に乗っている間、風呂に入っている間……スマホにアイデアをメモしながらずっとタイトルを考えていました。それを20案くらいに絞って先輩に提案。 ああでもない、こうでもない、と一緒にぐるぐる話をしながら、結局、候補の中でいちばんスタンダードな「子育てのきほん」としました。勇気のいるタイトルではあります。でもむしろ佐々木正美先生のこの本だからこそつけられるタイトルなんじゃないか。

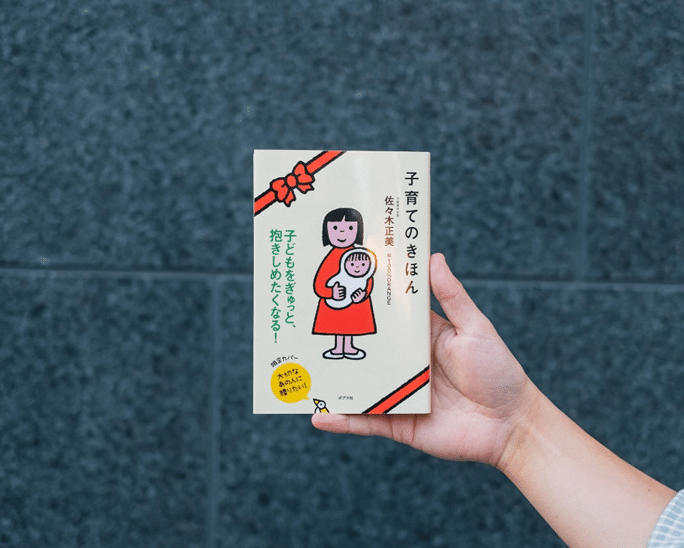

帯のメインコピーは「子どもをぎゅっと抱きしめたくなる!」に決定。タイトルは王道、ストレートなものにしたので、帯でハッピー感を演出しようという作戦です。

・判型を小さくする

この企画を考えていた2018年ごろ、佐々木正美先生の『はじまりは愛着から』や中川李枝子さんの『子どもはみんな問題児。』など、ソフトカバーで判型が小さい育児エッセイがよく読まれていました。これに合わせて判型を小さくしたかったんですね。元々の本はA5版のハードカバーだったので、なかなか重厚な印象。判型を小さくすることはハッピーな感じ、かわいい感じを演出することにも一役買ってくれたように思います。

営業面では、販売台を作ったり、特製ステッカーを作ったりしました。特にステッカーは好評で、それを気に入ってくださった地方のある書店さんはこれまでに500冊以上(!)もご販売してくださいました。クリスマスに合わせて限定の特別全面帯を作ったり、クリスマス用のポップを作ったり。育児書としては異例の大きな初版でスタートできたし、重版も3回しました。リニューアルした結果には、じぶんでも及第点をあげられるかな、と思っています。

■2回目のリニューアル方針

それから5年経って、2024年今回のリニューアルを始動しました。今回の方針も2点です。

・ロングセラーとして、未来へこの本を残す

・リニューアル感をしっかり出す

この5年で、解決しなければいけない課題がでてきました。

・ロングセラーとして、未来へこの本を残す

いちどリニューアルした『子育てのきほん』はなんと本体価格が1000円(!)なんです。安いことは読者にとっては本当に素晴らしいことですが、この本、もともとちょっと原価が高かったんですね。そして昨今の紙の価格高騰により、さらに原価は上昇。そのため重版がどんどん厳しくなっていました。だから申し訳ないんですが、価格を上げる必要がありました。

重版ができないと、せっかく心をこめてリニューアルした本が、ゆくゆくは読者のみなさんの手に届かない状況になってしまうのです。価格をあげてでも、この本を未来に残したい……! でも価格を上げるからには、それなりの納得感がないとダメですよね。「紙の値段が上がっているので本の価格を上げました」だけだと、ぼくが読者ならちょっと嫌かもしれない。

・リニューアル感をしっかり出す

ということで、5年前と同じような気持ちで、またしっかりリニューアルをしようと思いました。

①カバーイラストを変更する

まずカバーのイラストを新しくしました。今回も100%ORANGEさんの描き下ろしです。リニューアル前の流れをくみつつも、斬新さのあるイラストをいただけました。子どもの顔がたくさん並んでいてかわいい!

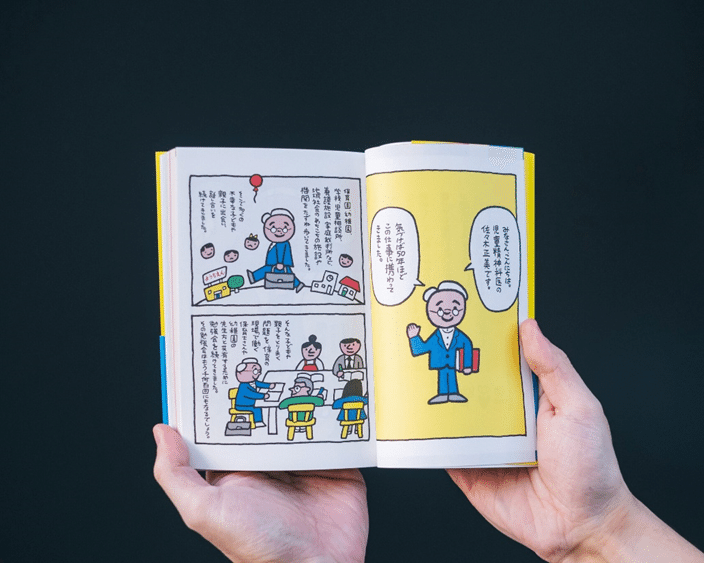

②導入漫画を入れる

最近、佐々木先生のことを知らない方が増えてきているかもしれないなあと体感的に感じていました。だから、佐々木先生はこういう人で、こういう主張をしている人なんです、というのがスッと簡潔にわかるものがあると良いなと思ったんです。

もちろん勝手に作ったわけではありません。佐々木先生の奥様に漫画を入れるご許可を得て、既刊本や資料を読み込んでネームをつくり、100%ORANGEさんに漫画の描き下ろしをご依頼。ラフが出た段階で、佐々木先生と長年お仕事されてきた子育て協会代表の杉浦正明先生に内容をチェックしていただきました。

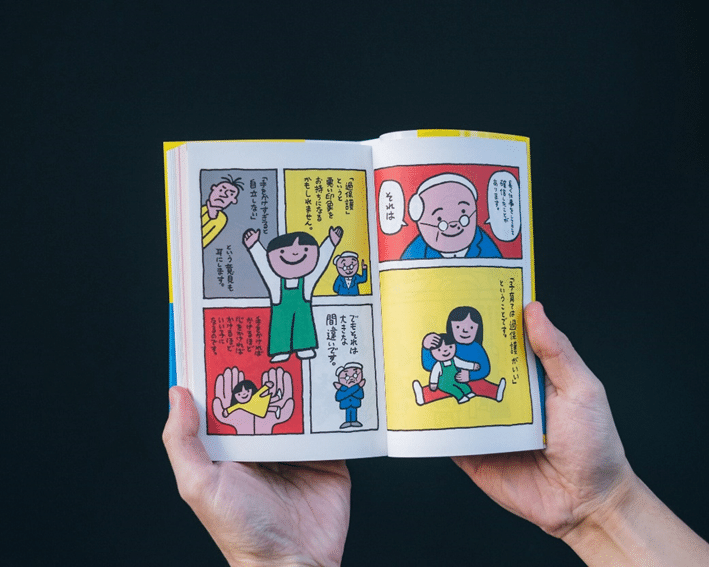

➂オールカラーにする

リニューアル前の『子育てのきほん』はカラーページがかなり入ってはいたものの、モノクロページが中心の本でした。いっそのことオールカラーにしちゃえばいいんじゃないか、そのほうがもっとにぎやかにできるよな、と思って製作部に相談してみると、オールカラーにしても製作金額に大きな差はないということがわかりました。

本文のデザインもオールカラーの華やかさが伝わるように変更。特に伝えたい一文はカラーの太字にして強調。でもカラフルにすればするだけ良いというわけでもないので、やりすぎには注意。

内容も一部入れ替えました。こちらも奥様にご了承いただき、子育て協会の杉浦先生に内容をチェックしていただきました。杉浦さんには推薦のお言葉もいただき、巻末に収録しました。

この本はもともといまから10年前に出版されたものです。社会の状況も、子育ての環境もずいぶん変わりました。しかしながら、佐々木先生がお書きになっている子育ての「きほん」は昔も今もずっと変わりません。子育てで悩んだときに、この本を開いてみてください。きっとその悩みを解決するヒントがありますよ。(子育て協会代表 杉浦正明)

④帯に推薦文を入れる

帯推薦文は、写真家の幡野広志さんにご依頼。ぼくは幡野さんの本の編集担当をしているので、しぜんとお会いする機会が多くなります。その中で、お子さんに接するときの姿勢の話を聞いていたし、子育てをたのしんでいるようすをこの目で見ていました。だからあんまり悩まずに幡野さんにご依頼することを決めました。

こうして2回目のリニューアルが完了し、2025年1月、『子育てのきほん 新装版』としてあらためて刊行することとなりました!

時代はどんどん進んでいき、子どもをとりまく環境も信じられないくらいのスピードで変わっています。でも杉浦先生が寄せてくださった言葉のように、「佐々木先生がお書きになっている子育ての『きほん』は昔も今もずっと変わらない」のです。だから今回の帯には、「ずっと変わらない、子育てに大切なこと。」というコピーを入れました。

この10年で本の形は2回変わりました。でも佐々木先生のメッセージ自体は変わりません。この変わらない大事なメッセージを、本の形を変えることで、後世に伝えていくことができるんです。いままでにない新しい本を生み出すことは編集者としてのおおきな喜びですが、すでにある本を工夫して後世に伝えていく今回のような仕事も、ぼくにとってはおおきな喜びです。

『子育てのきほん』『子育てのきほん 新装版』リニューアル担当 辻敦