ただ……船は浮かばないのです

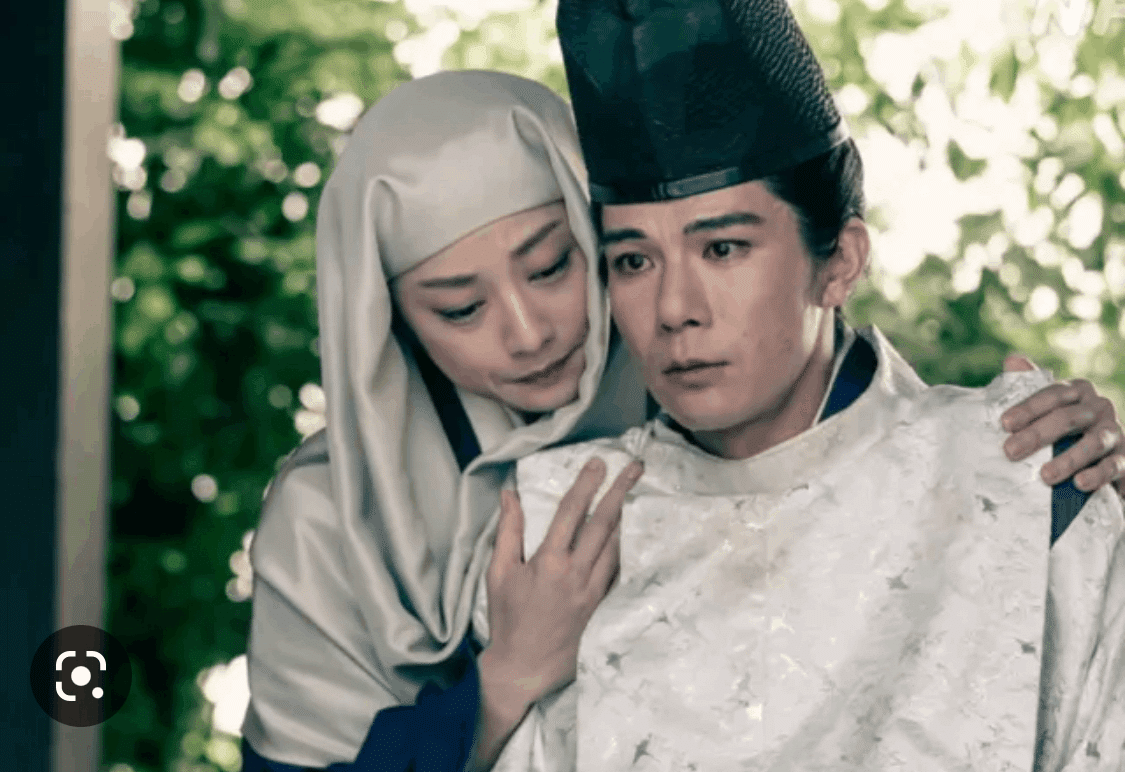

本来は記事タイトルと画像には、論じている作品を使うはずなのに、これで4度も比較対象過去作品、しかも今度は大河ドラマでもない漫画作品の絵面を使ってしまった。

「ただ……船は浮かばないのです」があまりにもタイトルとして押し出しが強かったのでつい禁断の果実に手を染めた格好になったが、今回はテーマがはっきりしているので、副題も付けやすかったのだと思う。ちなみに同じテーマでの『鎌倉殿の13人』は第42話「夢のゆくえ」で、『草燃える』は第47話「幻の船」である。

3作品とも、そして史実でも小四郎は造船計画には反対していて、記事タイトルのように船に細工をしているのは『鎌倉殿の13人』と『風恋記』(木原敏江)で、『草燃える』では形跡はないものの疑われているような場面がないわけでもないので後述する。

『吾妻鏡』にも焼失した東大寺の大仏の再興に尽力した宋の技術者陳和卿のことは記述があり、頼朝との拝謁は断ったものの、実朝との拝謁は望んでいた。拝顔すると

「私は前世において、あなた様の弟子だった者でございます。」と語りだす。陳和卿曰く実朝は前世には宋の医王山というところにある寺の最高位の長老で、自分自身はその長老に従っていた弟子の一人だったという話なのである。実朝は自身が見た夢の内容と一致したことで、陳和卿を信じ、前世に住んでいた医王山に参拝するために宋へ渡航することを思い付き、陳和卿に唐船を造るように命じる。そして義時と広元の反対を押し切って、造船を決意した。

以上が『吾妻鏡』の造船の概要である。

『草燃える』と『風恋記』では陳和卿が実朝の夢をなぜ言い当てたことについては言及していない。『草燃える』でも陳和卿(草薙幸二郎)を信じたのは当事者の実朝(篠田三郎)だけで、周囲は誰も信じてはいないが、夢を言い当てた根拠を示すことは出来ていない。しかし『鎌倉殿の13人』では源仲章(生田斗真)を通して陳和卿(テイ龍進)が実朝(柿澤勇人)の「夢日記」の内容を知ったのではないかと泰時(坂口健太郎)が推理している。無論「夢日記」も創作だが、それを思いついたこと自体敬服に値する。

さらにいうと船を作り宋に渡る渡航計画は逃避願望で『風恋記』も『草燃える』も、実朝は厭世的で、『草燃える』など実朝の最初で最後の反抗期なのだ。『風恋記』でも実朝は「名のみの将軍などうっちゃっていっさいの血なまぐさいしがらみを捨てはるかな遠い国へ羽ばたきたい…」と夢を語る。

『鎌倉殿』の実朝も、泰時や御台所(加藤小夏)と好きな人たちと一緒に宋に行きたい本心は密かに吐露するものの、逃亡したいとまでは考えていない。NHKのドキュメンタリー番組『英雄たちの選択』では、実朝の造船計画は、決して現実逃避ではなく、鎌倉を豊かにしようと日宋貿易を考えていたことが述べられている。

「船でも造って唐の国に渡りどこぞの入道のように交易に力でも入れるかのう」

この頼朝の発言(大泉洋)も落馬の直前だが、まるで予言のよう、いや過去と交錯もしている。一見ポジティブ発言だが、”入道”のことは清盛を示していることであり、”船でも造って唐の国に渡り”は成長した実朝の願望を意味していることでもある。それは小四郎(小栗旬)が望まないことでもあるのだ。ひょっとして水筒の水に細工したことに後悔した小四郎は、再度得心してしまったのかもしれない。

頼朝の遺言または予言にもなってしまったが、本作品でも実朝の厭世的な逃亡計画を覆して、彼にも壮大なビジョンを持っていたことを三谷幸喜も望んでいたのだと思う。たとえ船が浮かばなくても、もう少し実朝の意思を押し出すように描がくことは出来たのだと思うが観た感じではせっかくのビジョンが失速してしまったようにも感じる。

現に『英雄たちの選択』で指摘されたように進水式には3メートル以上を要するが、浅瀬である由比ヶ浜での進水は困難なのだ。実朝自身もそのことはわかっていて満潮時の増加分等も考慮しながら悪戦苦闘していたらしい。結局は進水することは出来なかったのだ。

なので本来は小四郎が船に細工をしていたことは考えにくい。ただどうしても小四郎を犯人という説を採用した方が、物語的には『草燃える』や『風恋記』のように悲劇の貴公子という物語の方が作りやすいといえば作りやすいのだ。『鎌倉殿』では、せっかく現実逃避説を翻して宋との貿易を望んでいた説を採用したのだから、出来れば叔父に妨害されて失速してしまうより『英雄たちの選択』のように進水式に泥まみれになるような実朝の姿を見たかった部分もある。

とはいうものの、実際に漫画を記事タイトルとその画像を使用してしまうくらいその方が劇的なのである。

『風恋記』の義時は、画像にある「船は浮かばないのです」のように、陳和卿自身に船に細工を命じるくらい圧倒的に強く、誰も逆らえない。直接の細工の描写のない『風恋記』に比べれば『鎌倉殿』はかなり具体性がある。(小四郎に命じられたであろう)五郎(瀬戸康史)とトウ(山本千尋)は船の看板に忍び込み、板図(設計図)を書き換えてしまうのだ。これまで五郎は『草燃える』のような汚れ仕事を視聴者に見せなかったのか、免れていたのかは不明だが、

第33話「修善寺」の台詞が生きてくる。

小四郎が五郎に息子のことを、あれはかつての私だと吐露したときに、

「ならば私は兄上にとって太郎とは真逆でありたい。太郎が異を唱えることは全部私が引き受けます」と五郎は返すのだが、まさかこういう汚れ仕事だったのかとは思いもよらなかった。

そして『草燃える』でも、小四郎(松平健)も広元(岸田森)も実朝の造船計画のことは正面きって反対はしていたが、妨害するような形跡は残していない。ただ確かに形跡はないに等しいのだが、明らかに妨害したなという匂いがあった。

それは小四郎と平六(藤岡弘、)の会話に残っている。その会話の発端は、浮かばずに醜く傾いてしまった船に

「由比ヶ浜の船が夜鳴きがするぞ」と噂が立つ。人々は船霊と言って怖がり、誰も近づこうとしなかったのだ。

船霊の噂を流したのは、公卿(堀光昭)と恋人同士になっていた平六の次男、駒若(京本政樹)である。幻となった船は彼らのあいびきに使われていたのだ。この設定は永井路子の原作『北条政子』からで、『草燃える』にも漫画版『吾妻鏡』(竹宮惠子)にも、あたかもこれが史実のように使われている。

当然ではあるが、三谷はこの設定を丸ごとは採用しないものの、実朝が同性愛者だという自分の創作の参考に使ったものと思われる。

そして、船霊の噂のことは看過できなくなった小四郎と平六は例によって狸合戦を繰り広げるのだ。

小四郎が問う、

「そういえば、平六殿、由比ガ浜にさらし者になっているあの船が夜毎に夜鳴きをするという話を知っておられるか?」は、

「公卿殿とお宅の息子があの船をラブホにして謀反の話をしているのは本当か?」という意味である。そして平六が答える、

「うん。わしが聞いたのは、あの船には船霊がやどっている話だ。せっかく御所が宋に旅立とうされてあの船を作らせたのもついに海上に浮くことも出来ずにそれを恨んで船霊が夜毎泣いているという話だ。」は、

「さあね。それよりあの船のことが頓挫したのはわぬしの裏工作か?それならラブホになってるのが本当ならわぬしの責任ではないか?」という切り返しだろうと勝手に翻訳した。

平六が夜鳴きを船霊に書き換えたのは、御曹司と息子の醜聞が公表されないようアシストしたということか?

結局実朝の夢の船は浮かぶことはなく、最初で最後の反抗期ー逃亡願望は永久に閉ざされた。

それにしても自分の人生の夢を託した船がラブホになってましたというのはあまりにも可哀想な実朝だ。公卿だって可哀想ではあるんだけど。

『草燃える』では、平六ですら実朝の造船計画が頓挫したのは小四郎の裏工作が原因だと思っているぐらいなので、明らかに犯人として描かれていたように思う。ただこの狸合戦は、原作にはなく、脚本家の中島丈博が2人のあいびきという永井の創作に自身の創作を追加したものと思われる。

繰り返すが、『鎌倉殿』の第25話「天が望んだ男」で頼朝が残した「船でも造って唐の国に渡りどこぞの入道のように交易に力でも入れるかのう」という言質を元に政子(小池栄子)が練り、実朝が夢見た壮大な2つの計画が本話のメインテーマである。

一つ目の計画は無論、船を造って宋に渡る渡航計画であり、もう一つは後継計画、家督を譲り自身は鎌倉殿を辞し大御所になることの宣言である。しかも自分に子が出来ることはないので外から養子を取る、そして朝廷に連なる特に高貴なお血筋の方をもらい受ける、すなわち後鳥羽の親王の誰かということを意味している。

確かに『吾妻鏡』でも建保4年(1216)9月18日に実朝の昇進の早さに憂慮する義時と広元に

「源氏の嫡流は自分で途絶えるのだから家名を高めたい」と反論しているが、『鎌倉殿』で頼朝が残した例の発言も、実朝の大御所宣言も、それが故・頼朝+政子の入れ知恵だったことも創作である。

『草燃える』は『吾妻鏡』に踏襲し、実朝も上記と同じ宣言をしている。だからと言って養子を取る、ましてや朝廷から迎えるなどということは言っていない。むしろ政子(岩下志麻)が上洛して藤原兼子(夏純子)と交渉し後鳥羽(尾上辰之助)の親王を後継に迎えることが内定した際に実朝は恐怖すら感じるのだ。そこで実朝を愛し始めた御台所(多岐川裕美)は今度は子作り宣言を行い、当初は心を開かなかった御台所に諦観していた実朝もそれに応じるのだ。当然のことながらこちらも実朝が源氏は自分で途絶えると言ったことや、政子が上洛して兼子と後継問題のことで交渉したことは史実と同じだが、それ以外は創作である。『吾妻鏡』でも『草燃える』でも当初実朝は、「兄のことを考えると坂東の豪族からは嫁をもらいたくない」ので自らが都の姫君を御台所に迎えたいと望んでいたし、『鎌倉殿』でも本話のように政子と実朝は、後継のことで御家人同士の争いを避けるために朝廷から養子を取るという考えもあながち間違っていないと思う。三谷も『草燃える』で自分の代で途絶えると言っておきながら母が朝廷から養子を取ることに嫌悪感を抱く実朝に矛盾を感じたのか、自作では大胆な仮説を立てたのだろう。確かに大胆な仮説であるし、『草燃える』の厭世的な実朝よりポジティブには見えるが、やはり失速しているように見えるのだ。

日照りが続いたことで、将軍家領の年貢について、「この秋から三文の二を免除する。おおむね毎年一箇所を順番に免除するように」という実朝の政策も、御家人より民に向くところは実朝らしいし、悪く言えばポピュリズムとも言えるのだが、理想論を語ることは悪いことではないので、ここもあまり失速させなくてもいいのではないかと思ってしまう。

本話では宋に渡る渡航計画の頓挫と後継問題が縦糸になってはいるが、対照的に登場人物の退場が横糸になっていることが印象的である。

丹後局(鈴木京香)の再登場を知った当初は、おそらく政子の上洛の際かと予想した。藤原兼子(シルビア・グラブ)に交渉し、莫大な贈物が功を奏し後鳥羽の親王を世継ぎに迎えることが内定し、従二位の位も授けられた。いいこと尽くしの政子の成功の裏に丹後の影が、とまで思ったが、考えてみると政子上洛のときには丹後は既に没しているのである。それに後鳥羽院政開始のときは朝廷を去っていることを加味すれば、それば萎む期待だ。諸国巡礼だと言いつつ丹後局は宋に渡る渡航計画の開始から進水式までの建保4年(1216)に没している説が濃厚なのだが、その1年後に政子は上洛し、上記のように交渉に成功している。政子も丹後も最高位は従二位だが、本作では鎌倉に足を運んだ丹後と対面している政子はまだ無位無冠なはずなのに何故か上座に座している。丹後は諸国巡礼の身ながら、それでも従二位なのだから政子の下座に座す理由もないはずだ。これを知ってて描くのだから、この丹後の再登場には意味深というか、気に入っている政子にエールを送ろうと死ぬ間際に魂として訪れたのだとしたら、三谷流の大したシスターフッドだろう。

「人並みの人生など望んではなりませぬ」

遺言とも取れる丹後の言葉も、政子が自分に発した言葉とも取れるのだ。

だが比企尼(草笛光子)が最後に姿を現したときも、あれは実体だと三谷は言い張るので、丹後も実体のつもりで描いているつもりなのだろう。

八田知家(市原隼人)の退場というものがあるとは思っていなかった。何しろ生没年未詳なので。とはいえ没年は建保6年(1218)3月、享年73あるいは75という説もあるのでそちらを採用したのかもしれない。進水式から1年も経たないまま没しているのだから、小田城の築城者としてもふさわしい壮大な花道を用意してくれたとは感慨深い。

進水式当日知家はユニフォームのような裸になって船を引くのだ。

「この仕事を最後に夢のある仕事に出会えた」と珍しく喜びを表し、三善康信に(小林隆)、

「いや、まだお若いではないか」と引き留めようとされても

「若く見えるが実はそうあなたと変わらない」

と打ち明けるのだ。これもまさかのカミングアウトで、全視聴者はこの事実が本編で言及されるとは思っていなかったはずだ。まるで第23話の「狩りと獲物」で10歳の金剛に「成長著しい金剛」というテロップが出たときのデジャブのようなものだからだ。

そして最後は時政(坂東彌十郎)の話になる。

オープニングクレジットに出るということは没する場面があるのだということにも驚いた。『草燃える』では伊豆への蟄居が最後の場面だったので、それに対抗する気持ちがあったのかもしれない。

「今生の別れにございます」と第38話「時を継ぐもの」で小四郎に言わせたのは実は最初からフェイクだったわけだ。他の身内が逢うのかもしれないのにもうナレ死もないとつい決めつけてしまった。

それにしても牧の方は確か京在住は時政死後以降じゃなかったのか?

時政の派手な13回忌まで自力で行っているのに名誉毀損なのではないかと思ったが、公式サイトの登場人物にはりく(宮沢りえ)が残っているのでまだ出番はあるのだろう。

あと、面倒を見てくれるサツキ(磯山さやか)が気になった。『草燃える』には北条家に「さつき」(立枝歩)という侍女がいた。原作にもいた。別に時政の手がついた形跡もないが、13人の合議制以降に職務は自分の娘に引き継いでいた。”サツキ”という名前自体がオマージュなのだろうか…

ドヴォルザークの『新世界』が流れると単なるBGMには決してならず、本話は特に不穏な空気からは逃れられなかった。だが、晩年の時政にはもう不穏な空気はなく「家路」のメロディーで終わるのである。

補足

「私だよ。上皇様だよ。」親子二代(むこうは三代)に渡って治天の君の生霊に取り憑かれるとは、これも思ってもみなかった。御台所と寝所を共にするようになったことも視聴者に見せてくれている。たとえ何も起こらくても。