今週の詩|世界でいちばん短い詩「冬眠」(草野心平)

こんにちは。詩のソムリエです。

今週の七十二候は「熊穴にこもる(くま あなにこもる)」。

北風びゅうびゅう吹いてきて、人間も冬眠したいような季節ですね。

今日は、「冬眠」というタイトルの、「世界でいちばん短い詩」を紹介します。

読めない詩?

草野心平(1903-1988)による、こんな詩です。

「冬眠」草野心平

●

・・・

はい、「●」だけの詩です。

「え、これが詩なの」と思ったみなさん、じーっと●を見てみましょう。

なにに見えてきますか?

冬眠で体をまるめて眠っているいきもの。

冬眠のための、暗くてあったかい穴。

いろんなものに見えてきます。

詩人・草野心平は、「冬眠」に続いて「春殖」というタイトルで

るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

という詩を発表しています。

これはかえるの繁殖のようすを描いたものということで、「冬眠」もかえるの姿だという見方が多いようです。

草野心平はかえるの詩を1930年代からたくさん書いていて、冬眠あけのかえるの「春のうた」(下記)は小学校教科書にも採用されているので、なんとなく覚えがある人もいるかもしれません。

みずは つるつる。

かぜは そよそよ。

ケルルン クック。

ああいいにおいだ。

ケルルン クック。

(「春のうた」一部抜粋)

彼の「気配をとらえる」感覚はほんとうにうらやましいなぁ。そして、かえるや空気とお話できそうな雰囲気のやさしいお顔なのです。(写真右)

草野心平と棟方志功、きゃわわ

— めぐ@詩のソムリエ (@amarlka) May 13, 2021

(https://t.co/OfPfdGuyZx) pic.twitter.com/lhpw6fZf0V

おまけの詩学:視覚詩(カリグラム)のはなし

さて、標題の「冬眠」は1951年発表。「これは詩なのか??」「絵画なのでは?」という論争がありました。

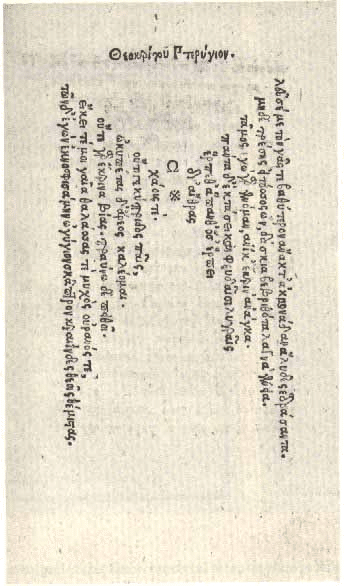

このような視覚的な要素のつよい詩はCalligramme(カリグラム/視覚詩)といいます。世界最古のカリグラムは古代ギリシャの詩人、ローデス島のシミアス(Simmias de Rhodes)による「Pteryges(翼)」という作品。

視覚的遊び要素をいれた詩は、古くからあります。「カリグラム」を世に知らしめたのは、フランスの詩人、ギヨーム・アポリネール(1880-1918)。

「冬眠のような詩は他にありますか?」

— かわうち草野心平記念館 (@tenzanbunko0716) December 13, 2019

という質問が多かったのですが、

視覚的に表現された詩はたくさんあり、ギヨーム・アポリネールが有名です。

このエッフェル塔を形をした詩は Calligrammes という詩集に掲載されております。これはドイツのと戦争でのことを表現した詩です。 pic.twitter.com/OGVcBdMwlU

これらはまだ文字として読めるじゃん、と思われますが、草野心平の詩と同じく「読めない」詩もまたアポリネールと同時代にかかれています。

それが、クリスティアン・モルゲンシュテルン(1871 - 1914)によって書かれた詩「Fisches Nachtgesang(夜に歌う魚)」。

静寂なようで雄大で、すきな作品です。

カリグラムと日本の詩歌

標題の「冬眠」が発表された50年代から60年代にかけて日本の詩壇はどういう状況だったかという話をすこしだけすると、詩人が「詩」の概念を拡大する試みをおこなった時代でした。戦争詩からの脱却、あたらしい時代をつくろうとするムーブメントが起こっていたといえるでしょう。

寺山修司(1935-1983)が「ハート型」や「階段型」の詩をつくったり、詩をラジオ・ドラマにしたりとさまざまな挑戦をしました。

草野心平の「冬眠」は、時間がなくて原稿を書いたとか詩じゃないとかいろいろ言われますが、同時期に書かれた作品を読むと、やはり「詩」というものをラディカルにとらえなおした表現へのチャレンジなのではないかと思います。

***

さあ、「冬眠」は詩なのか?

わたしは、詩だと思います。詩ではない、という批判のなかにあった「行間がない」という指摘がおもしろいなと感じました。「●」だけで書かれた作品には、かえって行間があり、詩と読者のあいだに対話が生まれ出る余白があるように思います。また、「絵画」であるという指摘は、こうしてパソコンで誰にでも再現できるという点であてはまらないでしょう。

いずれにせよ…重要なのは「詩であるか否か」のジャッジではなく、作品と読者のあいだに何か立ち上がるか、なんじゃないかと思います。

ちなみに、現代短歌の荻原裕幸・加藤治郎両氏は記号をもちいた作品を発表しています。

世界の縁にゐる退屈を思ふなら「耳栓」を取れ!▼▼▼▼▼BOMB

×××は麒麟×××$$$だ×××記述できない午前十時を

―荻原裕幸

言葉ではない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ラン!

1001二人のふ10る0010い恐怖をかた101100り0

―加藤治郎

***

最後まで読んでくれてありがとうございます。よかったら「スキ」(♡マーク)も押してくれると励みになります。すてきな一日になりますように。

冬眠のきもちで、あたたかくしましょう。

Twitterでは詩の裏話や、詩のソムリエの日常をつぶやいています。

これからも、心が潤う詩をたくさん届けますね!

いいなと思ったら応援しよう!