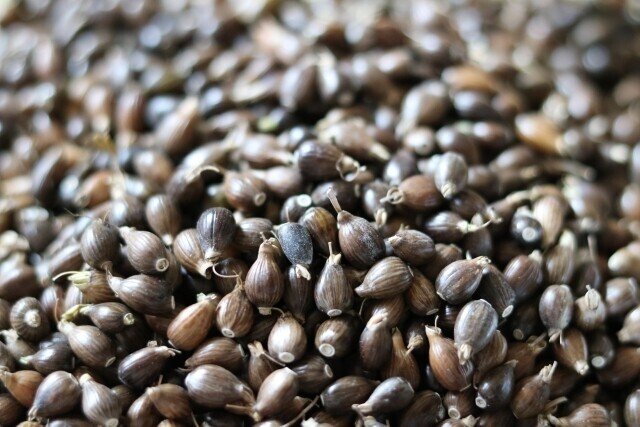

ハトムギ(中里在来)

【ハトムギ】鳩麦

学名:Coix lacryma-jobi var. ma-yuen

イネ科ジュズダマ属 一年草

英名:Job's tears; Adlayまたはtear grass

原産国:インド、インドシナ半島付近とされる

主な生産地:岩手県、栃木県、富山県、島根県、北海道など。※富山県が2016年から3年連続国内トップと記載あり(越中とやま食の王国)

世界ではインド、東南アジア、中国など

<基本情報>

多年草「ジュズダマ」の変種。可食部は偽果及び苞鞘(ほうしょう/苞が変化し硬化した状態/と果実が一体化)。殻の苞鞘、種皮を除いた種子がヨクイニン。

ジュズダマ属は古くから利用されてきたと言われるが断定できておらず、ハトムギの日本伝来は江戸時代の1716~1735年あたりに、中国や朝鮮半島からと推測されている。「トウムギ」「チョウセンムギ」「シコクムギ」と呼ばれていたが、「ハトムギ」になった時期は不明(明治が濃厚)。由来も鳩が食べるから、「八斗麦」からとあるが詳細はわかっていない。

見出し画像ともに「本草図譜」(ほんぞうずふ)岩崎灌園(1786-1842)

本の完成自体は1828年/国立国会図書館デジタルコレクションより

1981年以降、水田の転作用として各地で栽培が広がった。岡山在来、中里在来、徳田在来から始まり、後に品種改良が進み現在は「あきしずく」が広く栽培されている(農業・食品産業技術総合研究機構、日本のハトムギ栽培より)

<主な栄養成分・フィトケミカル>

タンパク質(多数のアミノ酸からなる)、食物繊維は他の穀類よりも多く、他にはビタミンB2、カルシウム、カリウム、鉄分などが豊富。

古くから滋養強壮や利尿、消炎、イボとりに利用され、漢方では生薬ヨクイニンが有名。生薬ハトムギとしても登録がある。(日本薬局方外生薬規格2015)

含有成分コイクセライドは肌代謝を高めると言われており、肌荒れやアトピー性皮膚炎などの研究が進められている。

<青森県では>

前述の在来種の一つ「中里在来」は青森県北津軽郡の旧中里町(現・中泊町/2005年に小泊町と合併)の品種。国の政策で水田から転作作物として、1982年から栽培を始め、当初は国から薦められた品種で生産していた。企業組合中里はとむぎ工房は、中里在来が良質と判断し在来種に戻し、現在も生産を続けている。

現在の在来種生産は、岡山県の「岡山在来」と2種だけである。

そんな中里在来のハトムギを使った素朴なおやつはこちらです。

病みつき注意。