ダリ・ショックは絵画だけじゃなかった

この記事は、本アカにUPした記事の再UPです。今後美術展レビューをマガジンにまとめるためにコチラに移していきます。

コチラ展覧会レビューのマガジン・ひよこ編

そんなわけで、Piyoko-Labo イラスト担当ひよこです。

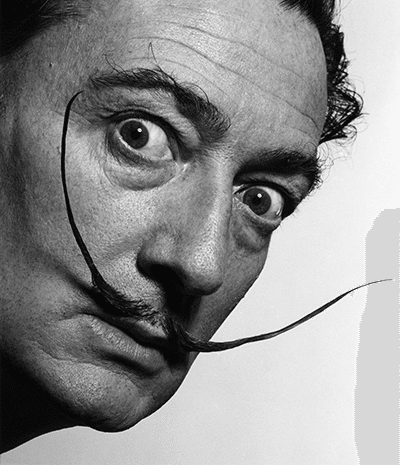

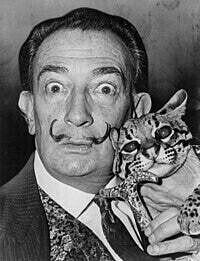

サルバドール・ダリと言えば、このお鬚の変なおじさん。。。シュルレアリスムの巨匠であり、絵画だけでなく、彫刻や映画や執筆でもその才能を世間に見せつけた「スター」。

少し前の話ですが、2021年3月に、三重県立美術館「ショック・オブ・ダリ サルバドール・ダリと日本の前衛」を見て来ました。

今までダリは、大回顧展やシュルレアリスム展でたくさん見て来たけど「ダリに影響受けた日本人画家」を紹介した展覧会は初めて。

ひとくちに「ダリに影響」と言っても、構図、モチーフ、世界観、どこを切り取るかで印象はがらりと違う。なのに「ああ、ダリだ!」とわかるのが面白い!!

ダリと日本人画家

前半はダリの作品、後半はダリの影響を受けた日本人画家の作品を展示。それにしても、ダリの絵が完璧なほどうまいので、それを真似るってなかなかハードル高いよね、と思いました。。。

ダリの絵(に限らずシュルレアリスム全般)は、この技術的な完成度の高さがあってこその世界観なので、やっぱりモノがリアルに見えないと、ただのおかしな絵になってしまう。マグリットやキリコなどもそうだけど。

そして、当然だけどダリも若いころは本当に色んな絵を描いていたんだなぁと。印象派的な絵やセザンヌ風からキュビズムへ。ピカソの影響はかなり受けていそう。

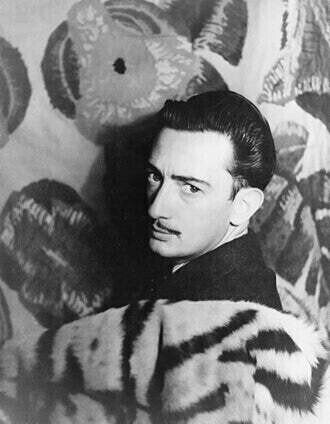

しかし早熟なダリは20代ですでに著名人となり、雑誌の表紙が本人写真なんだけど若いころはイケメン!

Wikiのこの写真もなかなか♡

のちの年上妻・ガラとの関係でもわかるように、若干マザコン気味で、亡くなった母親の肖像画がダリそっくり。

ダリは母親亡き後、妹(やっぱりダリそっくり)を偏愛し、妻のガラ亡き後は、後を追うように死去しています。

ダリにとって女性は聖なるものの象徴?そして自分を護り慈しんでくれるものの象徴だったのだろうか。ダリが好んで描く天使は、女性そのモノ?

あのお鬚やユニークな言動が取り沙汰されがちだけれど、実際とってもピュアな人だったのではないか。だからこそ、こんなに惹かれるんだろうなぁ。。。同じ天才でも女性を振り回したピカソとは違うのですね。

桜がかなり咲き進んでいました。

午後からたっぷり常設展まで観覧。

常設展もシュルレアリスムに対応した幻想世界や同じくスペインの画家ゴヤの版画作品(個人的にはこれがすごくよかった!)、柳原義達記念館の彫刻作品などなど盛りだくさんでした。

この三重県立美術館は、窓から眺められる借景やロケーションもよくて、好きな美術館なのです。

2018年「ぼくと わたしと みんなの tupera tupera 絵本の世界展」

影絵シールで窓が彩られています。かわゆし♡

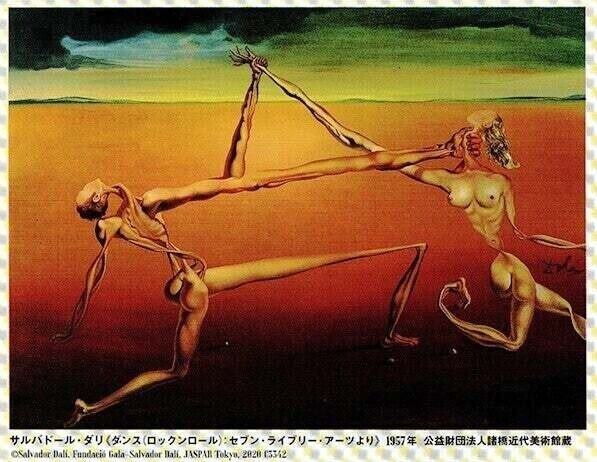

見出し画像は、私もダリ風に描いてみました。え?どこがって?

ダンスする二人はDaliの名前の形になっているのですよ~。わかるかな?

4/24~6/27は、福島県の磐梯山麓にある諸橋近代美術館に巡回。GWの福島は素敵だったでしょうね!

三重県立美術館で美術館の動画を流してて、ロケーションがあまりに素敵で行ってみたくなりました。諸橋近代美術館は実業家・諸橋廷蔵氏のコレクションによる私設美術館なのですが、今回の展示のダリ作品はここの所蔵品が多くてすごい!他は山形の上杉美術館の作品も多く、東北やるな。

ダリと日本人写真家

タイトルの「ダリ・ショックは絵画だけじゃなかった」というのは、ダリに影響を受けたのは画家だけではなかったから、です。

名古屋市美術館では、近代名古屋での写真運動の歴史をつづる「『写真の都』物語 ―名古屋写真運動史:1911-1972―」を開催。すごく面白かったです。

エントランスで盛り上がる名建築。黒川紀章氏は地元ナゴヤの誇る建築家。六本木の国立新美術館も黒川氏の設計のため、やはりどこか似ています。

60年の間に写真は「絵画的な表現」「シュルレアリスム」などの絵画的な芸術的写真から、ジャーナリズム的な記録として残す「リアリズム」へと次々変化していきます。

時代ごとに求められる写真表現は、こんなに違ったのだと、改めて実感。

初期の写真はミレーなどの印象派の絵画そのもの。シュルレアリスムの時期は、写真なのにダリの影響をまんま受けています。右上がそれ。左下はマグリット風かな?と思いますが、ダリはやっぱりわかりやすい。

山本悍右 題不詳 他(名古屋市美術館 ミュージアムショップTwitterより)

ここから先、少し話が脱線します。

絵画的な写真は、今日の私たちが見れば「絵画でいいじゃん」と思うし、フォトショで一発でできてしまう表現かもしれません。

技術的に「ちゃんと映す」ことだけで難しかった時代。さらにそこに意図を持った「作品として」撮ることはそれだけで価値があったのでしょう。

やがて時代とともに、絵画的な写真は、その意味や価値に疑問が持たれるようになります。

戦後は木村伊兵衛や土門拳が登場し、写真にはジャーナリズムや記録的な要素が求められるようになりました。そうした戦後の名古屋を代表する写真家が東松照明。

左下:東松照明《混血児 名古屋 1952》

左下が東松照明の写真。

終戦から間もない1952年当時、混血児は今以上に人目を引いたでしょう。周りの人々の目のほとんどが混血児に注がれています。そんな中で彼はじっと右の方を見つめています。

その視線の先には何があるのか?それを一切撮っていないところがこの写真の素晴らしさ。想像力が掻き立てられますよね。

何一つ飾ることはなく、事実を切り取る写真が、私はやはり好きです。

作り込むより、「その瞬間」を撮れた”キセキ”を見たいから。

この後に見たPiyoko-Labo文章担当でカメラマンの宮田が講師を務めるクラスの「スナップ展示」は興味深かったです。