俳諧連歌で遊ぶために

俳諧連歌で遊ぶために

筆者は歌人でも専門家でも研究者でもありませんが、前々から俳諧連歌を楽しむためのガイドのようなものを書いてみようかと考えておりました。本稿は、実質的には『「俳諧連歌で遊ぶために」を書く事を楽しむために』的な内容になりました。

はじめに

本稿は、漫画作成アプリComipo!を使用して作成しました。本アプリは自ら作画しなくても漫画を作れるという事で、絵心のない筆者はこれまでもビジネスセオリーの解説や詩集の挿絵などを作成し、大変重宝しておりますが、このアプリを使った漫画作成、という、これまた別なスキルが必要な事は確かで、余り使い込んでいない筆者にはなかなか大変な作業になりました。

以下、このComipo!で作成した漫画をページごとに画像で保存し、そのイメージをそのまま貼り付けて構成しています。なお、右下にComipo!による出力である事をちぃ~さく表記しています。

Linked-Song Laboにようこそ

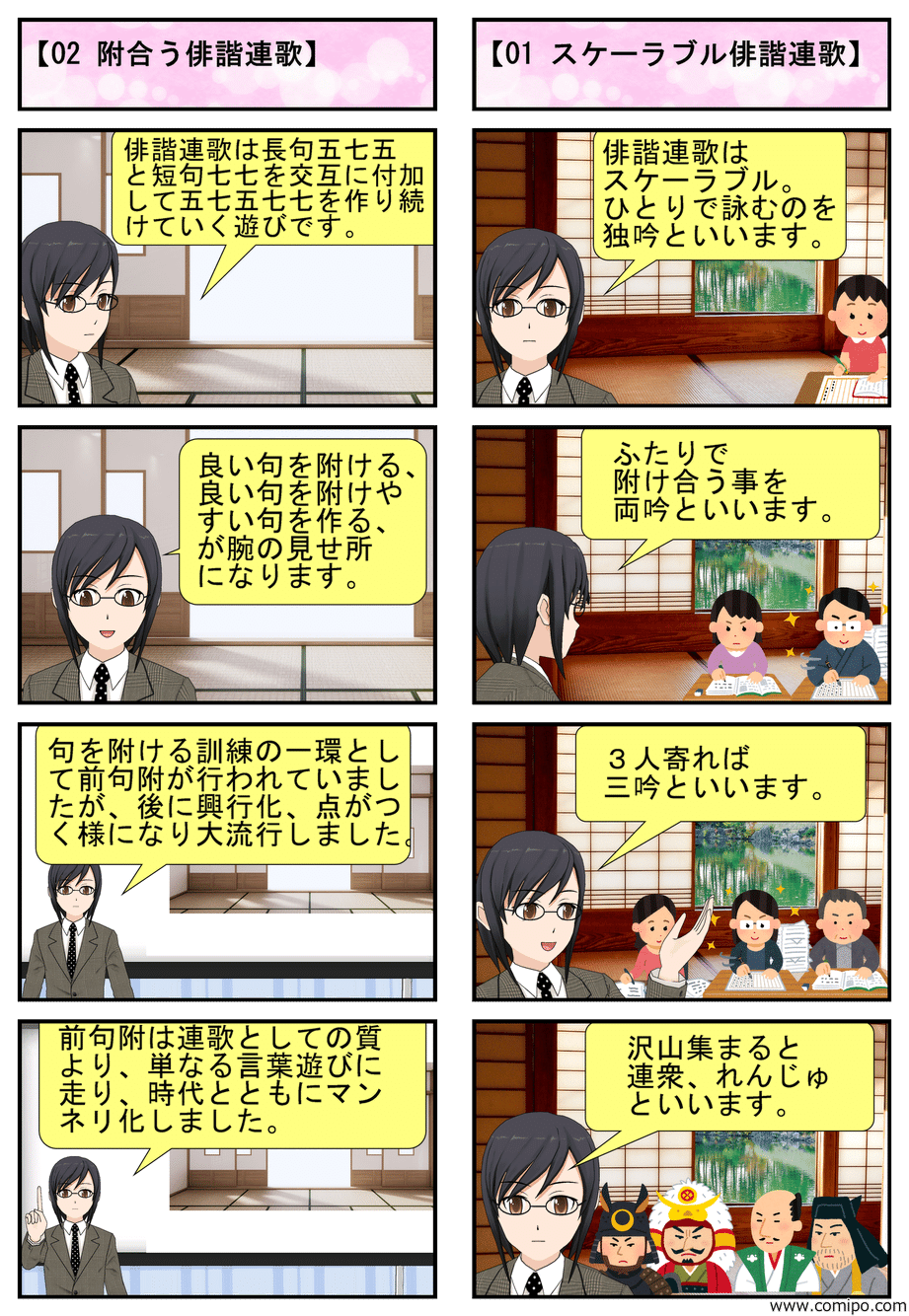

01スケーラビリティと02附合うということ

03前句附→川柳と04発句→俳句

05俳諧連歌の楽しみ方と①TRPG

②意思疎通と③創造性

④一期一会と即興力

附句の行き着く処と原点回帰

やっちゃいけない事と芭蕉さんの変革

ネタの使用回数、場所、話題変更ルール

基本用語編

ここからは俳諧連歌や連歌の歴史から、重要なトピックをいくつか選んでご紹介します。俳諧連歌をお楽しみの際に思い出していただければ幸いです。

おわりに

今までいくつか書いてきた俳諧連歌の話の中で取り上げた話題と重複する内容はありますが、多量でない事と、外部に依存してしまうとひと通り読む為には書いた物をハシゴしなければならない手間を考えると、この程度は理解とご容赦いただけると幸いです。

次のステップとしては、いよいよ実際にやったらこうなった、という話でしょうか。但し、前稿俳諧連歌の試みで書いた様に、筆者は俳諧連歌そのものがしたい分けではなく、形式はある程度追従しながらも、内容は、脚韵を入れたり一貫したストーリーを描いたりという、変化を旨とする俳諧連歌とは真逆の方向性で詠んでいくので、純粋な俳諧連歌の情報をお求めの方には意にそぐわない内容になる点、予めお断りしておきます。

ともあれ、どんな物が出来るか、色々と楽しみながら試行錯誤していきたいと思っております。