保有資格一覧

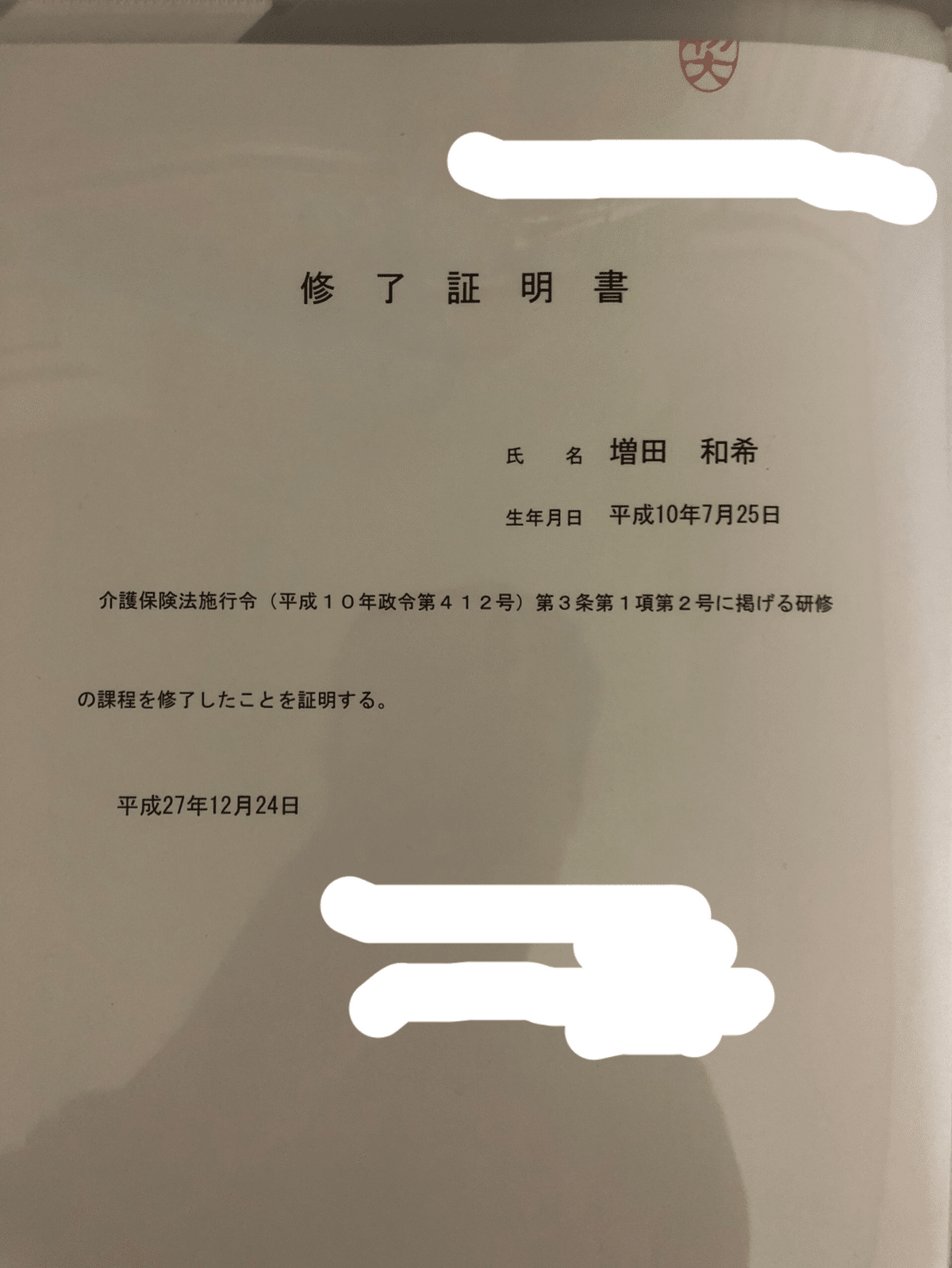

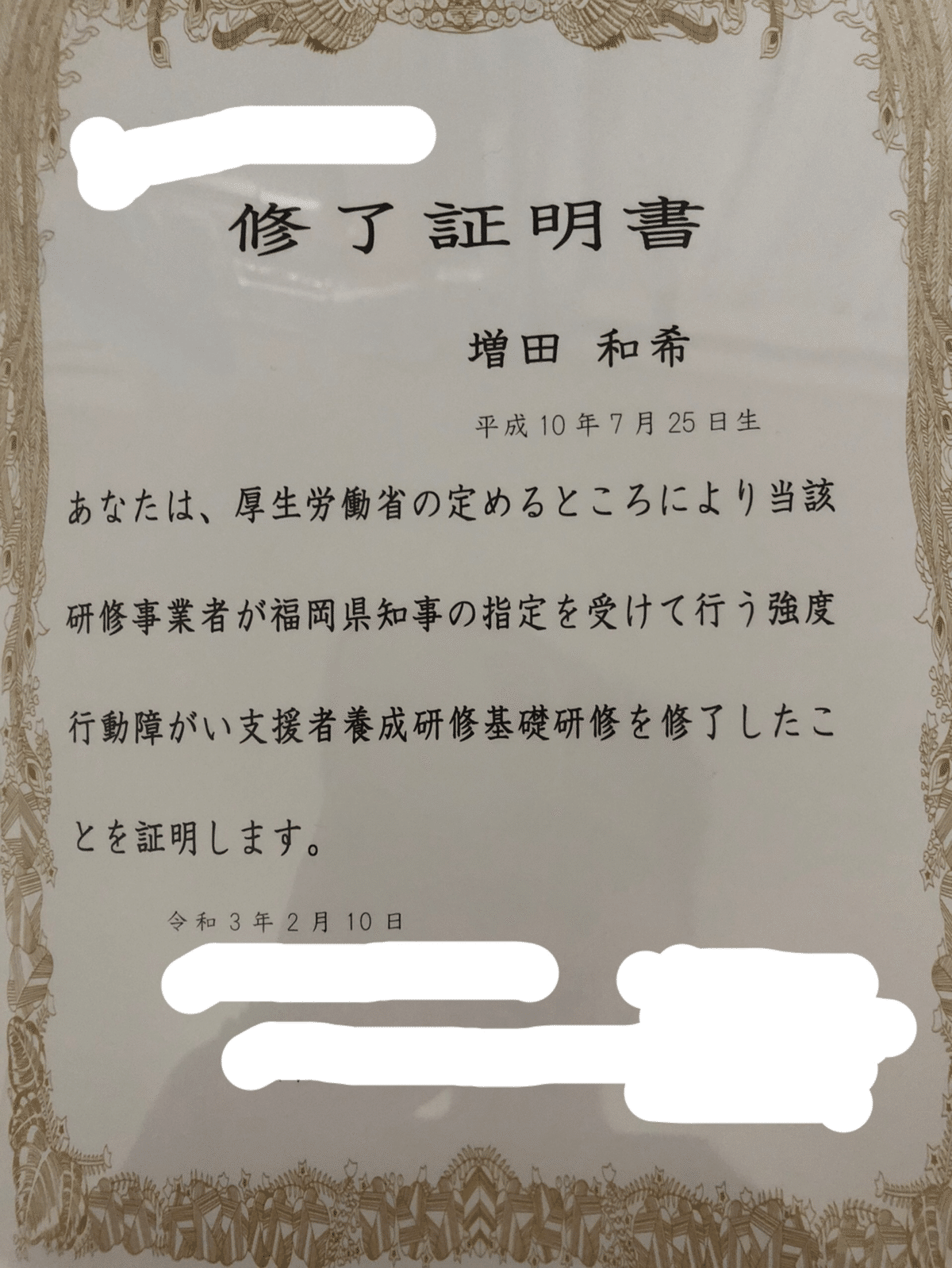

以下は平成27年から令和4年1月現在までに修了した研修になります。

※修了証明書は修了年月日の順番です。

*知的障がい・精神障がいにより、自分一人で行動する事が著しく困難であって常時介護を必要とする障がい者に外出時の危険回避、外出前後の着替えや移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

主に障害支援区分3以上の方で行動関連項目等の合計点数が10以上の方へのサービス提供で移動支援(ガイドヘルプ)と似ていますね。

移動支援は市町村の地域生活支援事業

行動援護は障害者総合支援法の障害福祉サービス「自立支援給付(介護給付)」になります。

また、行動援護のサービス提供責任者になるには行動援護従業者養成研修の修了と実務経験を満たす必要があります。

行動援護に従事する場合にも必ず行動援護従業者養成研修の修了と実務経験を満たすことが必要です。

〈研修の修了によりサービスによっては算定可能な加算があります〉

*類似サービスに行動援護がありすが移動支援は小学生や障害の等級・障害支援区分にかかわらず利用できるサービスです。

それに対し行動援護等の障害者総合支援法の障害福祉サービスは18歳以上の障害者を対象にしており18歳以下の方は利用する事ができません。

ただし思春期などで特別な配慮を必要とする場合は重度訪問介護など利用を認められたケースがあるようです。

*この資格で身体障がいや難病患者 車椅子の方への移動支援に従事することが出来ます。

市町村によってはこの資格が重度訪問介護従業者養成研修を修了していないと働くことができません。

知的障がいの方への移動支援は介護職員初任者研修以上の研修を修了された方は従事することを認めている市町村が多いです。

*研修の修了によりサービスによっては算定可能な加算があります。

*研修の修了によりサービスによっては算定可能な加算があります。

*視覚障がいの方への外出支援(ガイドヘルプ)に従事するには必要です。

*特定の方への痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ)、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)を実地研修を終える事により実施する事ができます。

実際に重度訪問介護等で喀痰吸引等を実施、喀痰吸引等支援体制加算が算定可能ただし特定事業所加算⑴を算定している場合は算定することが出来ません。

*同行援護のサービス提供責任者になるには同行援護従業者養成研修応用課程と実務者研修などの研修を修了する必要があります。

応用課程を受講するには一般課程を修了する必要がある為、必然的に一般課程も受講する必要があります。

*介護保険制度における福祉用具貸与事業を行う事業所では、2名以上の配置が義務付けられています。

主な仕事内容は福祉用具の選定相談、福祉用具サービス計画書の作成、福祉用具の適合・取り扱いの説明、訪問確認です。

私は取得していませんが、福祉住環境コーディネーター2級を合わせて取得されると良いと思います。

*障害支援区分4・5の方への重度訪問介護に従事することができます。

*障害支援区分6の方への重度訪問介護に従事することができます。

統合課程又は追加課程修了者は障害支援区分6の方へのサービス提供8.5%が加算

重度包括支援対象の方へのサービス提供15%が加算 算定する事ができます。

*重度訪問介護の対象拡大に伴い、平成26年度より重度訪問介護従業者養成研修が見直され、主として行動障害を有する者を支援する重度訪問介護の研修として「重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程」が新たに設けられました。

*簡単に説明すると重度訪問介護従業者養成研修基礎課程・追加課程の内容にプラスして喀痰吸引等研修第三号研修(基本研修)の内容を含んだものです。

*福祉住環境コーディネーターは住宅改修のアドバイスや福祉用具などの選定アドバイスがあります。

福祉用具専門相談員と似ていますが福祉住環境コーディネーターは東京商工会議所がされている民間資格、福祉用具専門相談員は都道府県知事が指定して実施する公的なものです。

福祉住環境コーディネーターのみの資格では仕事はほとんどありません。

基礎となる資格へのプラスαの知識として活用されることが多いようです。

また、介護保険を使って住宅改修をする際に必要となる住宅改修が必要な理由書を作成することが出来ます。

原則、担当のケアマネジャーが作成しますが福祉住環境コーディネーター2級以上の合格者にも作成を認めている市町村があります。

理由書を作成出来る有資格者にはケアマネジャーの他に理学療法士、作業療法士、地域包括支援センターの職員です。