2018京都大学/国語/第二問(理系)/解答解説

【2018京都大学(理系)/国語/第二問/解答解説】

〈本文理解〉

出典は湯川秀樹「科学と哲学のつながり」。筆者は日本人初のノーベル賞受賞者(物理学賞)。

①段落。「科学には限界があるかどうか」。科学が自身の方法で、人類のために厖大かつ永続的な共有財産を蓄積しつつあるのを見ると、科学によってすべての問題が解決される可能性を、将来に期待してもよさそうに思われる。しかしまたその反面において、人間のさまざまな活動の中のある部分がある方向に発展した結果として今日科学というものができあがったこと、したがって他の人間活動と提携し背馳しつつ発展するものであること、科学者にとってまだ多くの未知の領域が残っていることなどを考慮すると、素朴な科学万能論を信ずることはできないのである。

②段落。この問題に多少なりとも具体的な解答を与えようとすると、まず科学に対するはっきりした定義を与えることが必要になってくる。どんな定義にも異論が起こり得る。しかし科学の本質的な部分は事実の確認と、諸事実間の関連を表す法則の定立にある。事実とは何か、法則とは何かという段になると、また意見の違いを生ずるであろう。しかしいずれにしても、事実という以上は一人の個人的体験に止まらず、他の人々の感覚によっても捕らえ得るという意味における客観性を持たねばならぬ。したがって自分だけにしか見えない夢や幻覚などは、一応「事実」でないとして除外されるであろう。心理学などにとっては夢や幻覚も研究対象になりうるが、その場合にも、体験内容が言葉その他の方法で表現ないし記録されることによって、広い意味での事実にまで客観化されることが必要であろう。この辺までくると「科学と文学との境目は、もはやはっきりとはきめられない」(傍線部(1))。自己の体験の忠実な表現は、むしろ文学の本領だともいえるであろう。

③段落。それが科学の対象として価値を持ち得るためには、体験の中から引出され客観化された多くの事実を相互に比較することによって、共通性ないし差違が見出され、法則の定立にまで発展する可能性がなければならぬ。(例/抽象による客観化/抽象の中で「生き生きとした体験の内容」が脱落)。科学的知識がますます豊富となり、正確になってゆく代償として、私どもにとって別の意味で極めて貴重なものが、随分たくさん科学の網目からもれてゆくのを如何ともできないのである。科学が進歩するにしたがって、芸術の種類や形態にも著しい変化が起るであろう。しかし「芸術的価値の本質は、つねに科学の網によって捕らえられないところにしか見出されない」(傍線部(2))であろう。

④段落。一言にしていえば、私どもの体験には必ず他と比較したり、客観化したりすることのできないある絶対的なものが含まれている。人間の自覚ということ自体がその著しい例である。哲学や宗教の根がここにある以上、科学が完全にそれらに取って代わることは不可能であろう。(中略)。科学が自己発展を続けてゆくためには、出発点において、またその途中において、故意に、もしくは気づかずに、多くの大切なものを見のがすほかなかったのである。このような「科学の宿命」(傍線部(3))をその限界と呼ぶべきであるならば、それは科学の弱点というよりもむしろ長所であるかもしれない。なぜかといえば、この点を反省することによって、科学は人間の他の諸活動と相補いつつ、人類の全面的な進歩向上に、より一方大きな貢献をなし得ることになるからである。

〈設問解説〉

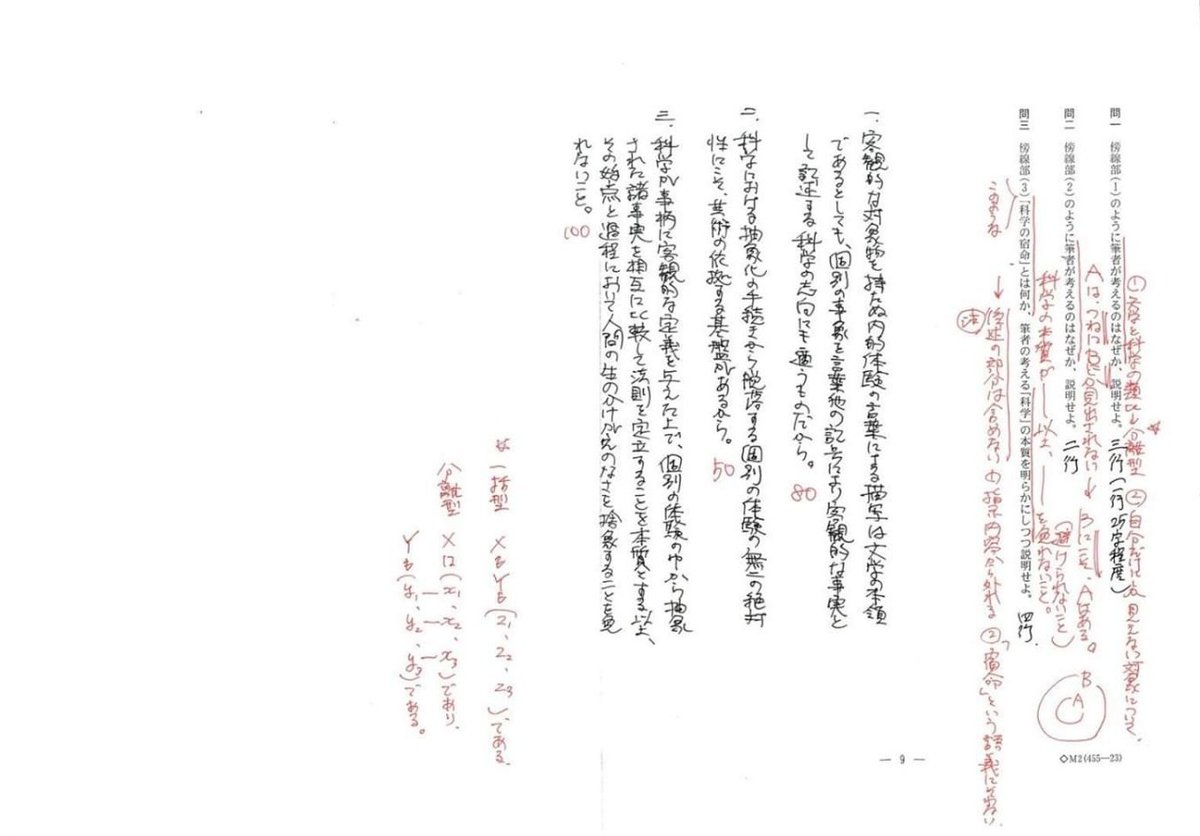

問一 「科学と文学との境目は、もはやはっきりとはきめられない」(傍線部(1))のように筆者が考えるのはなぜか、説明せよ。(三行/75字程)

理由説明問題。はじめに二つの視点が浮かぶとよい。一つは、傍線が「この辺までくると」に導かれることから、本問の話題は、②段後半「自分だけにしか見えない」事象(A)への科学と文学双方のアプローチの仕方に限定される、ということだ。本来、科学と文学の記述の仕方は明確に違う(科学は個別具体から抽象客観へ向かう/文学は個別具体の唯一性を強調する)から、本問のような問いにはならない。ここでは、心理学の対象となるような「客観的な対象物を欠いた」事象(A´)に話題が絞られる。

その上でもう一つ、科学と文学の類比を示せば、本問への解、「科学と文学との境目は…きめられない(G)」の理由が導ける、ということだ。類比の答え方は、一括型と分離型がある。前者は「XもYも、Z(z1/z2/z3…)だ」(Z=X∩Y)となり、後者は「Xは(x1/x2/x3…)で、Yは(y1/y2/y3…)だ」となる。本問の場合は、科学と文学のニュアンスの違いも表現すべきなので、制限字数的にも後者を採用する。すると、傍線前後の文から、科学「個別の事象を/言葉その他の記号で/客観的事実として記述」(←②前半も)、文学「内的体験を/言葉で/忠実に表現(→描写)」と対応させられる。これに、条件としてのA´と②段末文「文学の本領」を加えて、「A´について~描写は文学の本領だが、(それは)~科学の志向にも適うものだから(→G)」とした。

<GV解答例>

客観的な対象物を持たぬ内的体験の言葉による描写は文学の本領であるとしても、個別の事象を言葉他の記号により客観的な事実として記述する科学の志向にも適うものだから。(80)

<参考 S台解答例>

特定の個人に限定的な体験内容を表現ないし記録して客観化し対象化する際の科学の営みは、自己の体験の忠実な表現を本領とする文学の営みと明瞭に区別できないから。(77)

<参考 K塾解答例>

科学も文学も、人間活動の発展の結果として存立すると同時に、事実のもとをなす個人的体験を他者と共有すべく忠実に表現しようとする点において共通しているから。(76)

<参考 Yゼミ解答例>

個人的体験を表現することは文学の本領とされ、客観化を本質とする科学とは対極にあるはずだが、科学の本質を担う事実には、個人的体験の客観化が含まれるから。(75)

問二 「芸術的価値の本質は、つねに科学の網によって捕らえられないところにしか見出されない」(傍線部(2))のように筆者が考えるのはなぜか、説明せよ。(二行/50字程)

理由説明問題。傍線部の表現に着目する。一つは「捕らえられない」という「否定表現」である。「否定表現」(消極規定)は、それに続く「肯定表現」(積極規定)を導き解答の核に利用するのが定石(ないある変換)。ここでは、「捕らえられない」ものをXと置いておく。もう一つは「(いつも)~しか」という「限定表現」である。傍線部を記号化して「Aは(科学の網に捕らえられない)Xにしか見出されない」とすると、それは「(科学の網に捕らえられない)Xにこそ、Aがある」という強調構文に置き換えられる。後は「Aがある」を着地点(G)として、その手前の「A´があるから(→G)」とすると答えが完成する。

まずXについては、③段末文の傍線を受ける④段冒頭の「一言にしていえば」という表現に着目し、それに続く「私どもの体験には/他と比較したり…できない/絶対的なものが含まれている」より、「個別の体験の無二の絶対性(X)」と導く。また「科学の網によって捕らえられない」も比喩的なので、③段半ばの「科学における法則の定立」についての具体例を使った説明より、「科学における抽象化の手続きから脱落する」と言い換えXにつなぐ。A´については、④段落1~3文目「体験の絶対性とその自覚に哲学や宗教の根がある」という内容を「芸術」にも援用し「Xにこそ、芸術の依拠する基盤があるから(→芸術的価値の本質がある(G))」とした。

<GV解答例>

科学における抽象化の手続きから脱落する個別の体験の無二の絶対性にこそ、芸術の依拠する基盤があるから。(50)

<参考 S台解答例>

芸術的価値は、科学の営みから脱落する、極めて貴重な、個人的体験に固有の、絶対的なものを捉えることにあるから。(54)

<参考 K塾解答例>

芸術的な価値は、個人の最も生彩に富んだ絶対的経験に根ざし、体験の法則化を目指す科学では把握できないから。(52)

<参考 Yゼミ解答例>

芸術的体験の内実は、個人の体験による具体的感性であり、事実を客観化する科学とは本質が異なるから。(48)

問三 「科学の宿命」(傍線部(3))とは何か、筆者の考える「科学」の本質を明らかにしつつ説明せよ。(四行/100字程)

内容説明型要約問題。素直に誘導に乗り、「科学の本質」を説明した上で、「宿命」につなぐ。どうつなぐか、がポイントになるので、「宿命」から逆算して「本質」をまとめる。「宿命」→「本質」の順で考察する(長い要約は足場から)。

「宿命」については、「このような」に導かれるので、それが受ける前文が答えの根拠になる。「科学が自己発展を続けてゆくためには/その出発点において(A)/またその途中において(B)/…大切なものを/見逃すしかなかった」。「大切なもの」とは、問三で考察したように「個別の体験の/無二で/絶対的なもの」である。これでもよいが、「人間の生のかけがえのなさ(C)」とし、「科学は自らの発展のためにCを捨て去ることを免れない」と解答のベース(足場)を作る。

次に「本質」について。はじめに②段落3文目「科学の本質的な部分が/事実の確認(D)と/諸事実の間の関連を表す法則の定立(E)/にある」に着目することは易い。Dについては、②段落より「事柄を客観的に定義することで意味を限定すること」と捉えておく。そして、それが前提となってE「法則の定立」がある。これは③段前半(特に冒頭文)より、「個別の体験の中から抽象化・客観化された諸事実を相互に比較して法則を定立すること」とまとめられる。

それで「本質」から「宿命」への「つなぎ」だが、DにしろEにしろ抽象化・客観化する過程で、それにそぐわないものは「捨象」されるのが前提なのである。こう考えると「本質」から「宿命」へのつなぎは自明となる。さらに、先に提示した「このような宿命」の受ける文のAとBが、各々DとEに対応するのにも気づきたい。

これで解答は構成できるが、一つ注意点として傍線の後の内容(「長所」)を「宿命」として盛り込んではならない。まず「このような」の受ける範囲ではないし、「宿命」という語にもそぐわない。この「長所」は「宿命」への自省からくる「可能性」にすぎない。湯川も後年、アインシュタインらと反核運動に携わったように、科学の現在と未来は、「長所」を「宿命」に繰り込めるほど、楽観的なものではない。何でも書けばいいのではないという自省を迫る事例である。

<GV解答例>

科学が事柄に客観的な定義を与えた上で、個別の体験の中から抽象された諸事実を相互に比較して法則を定立することを本質とする以上、その始点と過程において人間の生のかけがえのなさを捨象することを免れないこと。(100)

<参考 S台解答例>

科学の本質が、個人的体験の抽象化、客観化によって得られる事実の確認と、諸事実間の関連を表す法則の定立にあることから生じる、科学の継続的発展における、個人的体験に固有で客観化しえない絶対的なものの脱落の不可避性。(105)

<参考 K塾解答例>

事実を明証しつつ法則を定立する科学は、発展の途上で方法の枠外にある様々な人間固有の経験を捨象せざるをえないが、その限界を自覚することで、人間の他の営みと相補い人類の全面的な進歩に貢献すべきものとしてある。(102)

<参考 Yゼミ解答例>

科学の本質は、事実の確認と法則の定立であり、客観的に証明可能なことである。そのため、人間の自覚など、哲学や宗教が根付く客観化できない諸要素を初めから切り捨てざるを得なかったという、超えられない限界があること。(104)