「元旦の午後」は間違った日本語なのか? (承前)

前回の記事で図版研が架蔵する明治大正期の漢和辞典や国語辞典をいくつか眺めてみて、「元旦」の語釈が「元日」なのかそれとも「元日の朝」なのかについて、前者つまり字書はどうも明治の途中あたりから混乱しだしているらしいこと、後者すなわち辞書ではいずれも「元日と同じ」とされているらしいことがおぼろげながらみえてきた。

そこで今回はまず明治期の、類語辞典や漢語辞典・漢詩便覧の類い、そして玉篇や康煕字典・節用集の流れを汲む古いタイプの辞書を引っ張り出して、「元旦」や「旦」字の扱いがどうなっているのかをみてみることにしよう。

類が混乱を呼ぶ明治の類語辞典

まず書架から取り出したのは類語辞典。

明治四十三年(1910年)、初版刊行の翌月に早くも四版を出している津村淸史『同意語二十萬辭典』。

「元旦」は、「ひ(日)」項の日付別のところのに出てくる。

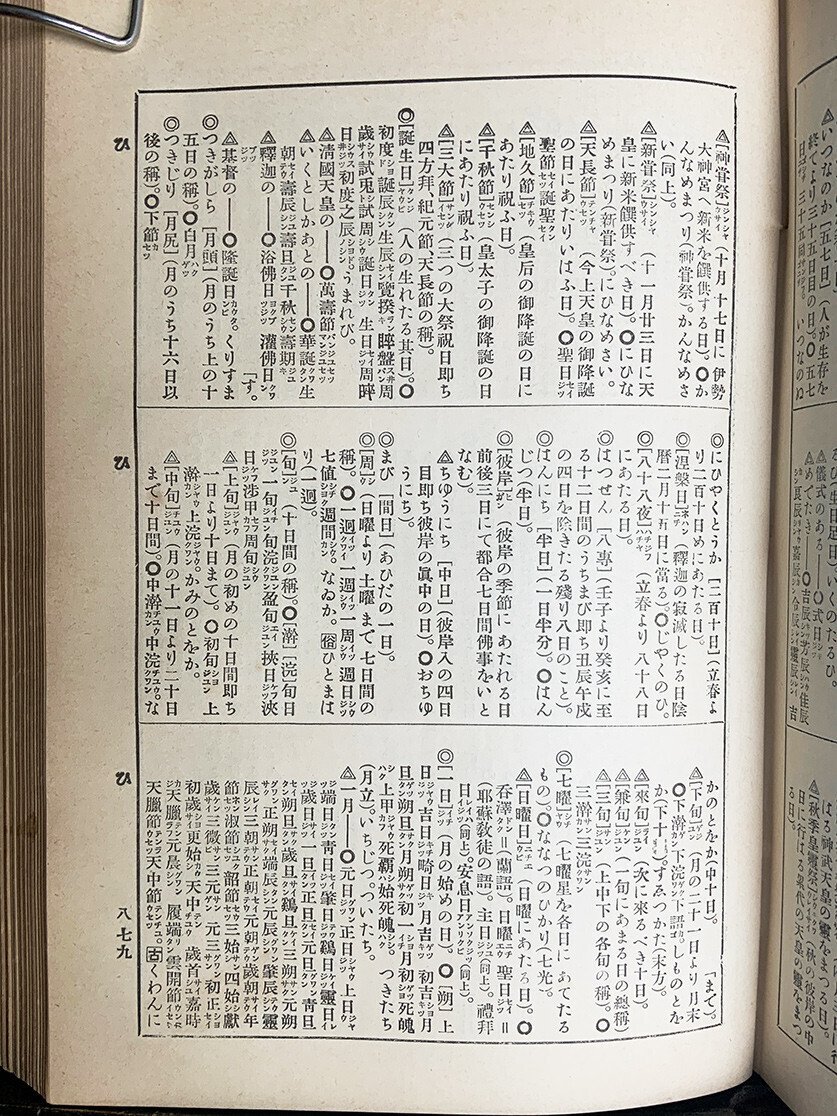

◎[一日]イチジツ(月の始めの日)。○[朔]……つきたち(月立)。いちじつ。ついたち。

△一月——○元日グワンジツ正日シヤウジツ上日ジヤウジツ端日タンジツ靑日セイジツ肇日テウジツ鷄日ケイジツ靈日レイジツ歳日サイジツ一旦イツタン正旦セイタン元旦グワンタン靑旦セイタン朔旦サクタン歳旦サイタン鷄旦ケイタン三朔サンサク元朔グワンサク正朔セイサク端辰タンシン元辰グワンシン肇辰テウシン靈辰レイシン三朝サンテウ正朝セイテウ元朝ゲンテウ歳朝サイテウ年節ネンセツ淑節シユクセツ韶節セウセツ三始サンシ四始シシ獻歳ケンサイ三微サンビ三元サンゲン元三グワンサン初正シヨセイ初歳シヨサイ更始コウシ天中テンチユウ歳首サイシユ嘉時カジ天朧テンラフ元晨グワンシン履端リタン雲開節ウンカイセツ天朧節テンラフセツ天中節テンチユウセツ。[古]くわんにち(元日)。みつはじめ(三始)。

も〜、1月1日だけでどんだけあるんだよ、という感じで同意語がぞろぞろ並んでいるのだが、「元旦」は「元日」にはじまるそのヴァリエーションのなかのひとつに過ぎない、というような扱いにみえる。

しかも、「○旦」という語だけでもいくつもあるし、「朝」「晨/辰」という「旦」と共通する意味をもつ字がつく語も少なからずあるのだが、にもかかわらずいずれも「一月一日」という日にちを指しているのであって、朝に限る、などとはどこにも書かれていない。

そこで念のため、「あさ」のところもみてみる。

あさ【朝】(名)(夜明けて後眞晝の前の間)。「あけがた。參看」。[旦][晨]日旦ニツタン平旦ヘイタン朝旦テウタン詰旦キツタン明旦メイタン淸旦セイタン晨旦シンタン平明ヘイメイ旦明タンメイ晨明シンメイ今晨コンシン向晨カウシン晨朝シンテウ旦朝タンテウ旦日タンジツ。あした。

……

◎としのはじめの——○歳旦サイタン元旦グワンタン ゲンタン正旦セイタン三朝サンテウ元朝グワンテウ歳朝サイテウ

お〜い〜。やっぱり両論併記なのか〜い???

しかし別項参照の注意書きがない以上、もしこれを片一方しか引かなかったら、「元旦」にもう一方の語釈があることには気づかないだろう。いーのかこんなんで。

「元旦=元日の朝」は出てこない文語辞典

次に、日常語から漢語を引く、という今ではあんまり見かけない種類の辞書。

『同意語二十萬辭典』の前年、明治四十二年(1909年)に出た松平圓次郎+山崎弓束+堀籠美善『俗語辭海』。

この「俗語」というのは現代の意味とは違って、口語のことを指す。漢語そのものだけでなく、それを使っての話し言葉に対応する文語表現も例示している辞書だから、漢語辞典というよりも文語辞典といった方が適切かもしれない。

「元日」が立項されていて、「元旦」はその中に含まれていた。

「ぐわん-じつ」ではなく「がん-じつ」となっているのは、(note第2回目の記事「どうして重量単位「グラム」に「瓦」字を宛てたのか?」でもちょっと触れた)合拗音「ぐゎ」が、すでにこのころ「が」の音にすっかり変わってしまっていることを表わしていそうだ。

【がん-じつ】(元日)(名)正月の一日。新年の初日で三大節の一。

元旦(ガンタン)元辰(ガンシン)元晨(ガンシン)三元(サンゲン)三朝(サンテウ)三微(サンビ)三始(サンシ)歳旦(サイタン)朔旦(サクタン)韶節(セウセツ)叔節(シユクセツ)年節(ネンセツ)鷄日(ケイジツ)靑日(セイジツ)嘉時(カジ)更始(カウシ)

おもいつくところをざっとさらってみたのだが、こちらの辞書では「1月1日の朝」を示す語は立項されていないようだった。

明治十年代以前の「元旦」と「旦」字

二十世紀初頭の辞書では、「元旦」の語釈はやっぱりワケわからんことになっている、というのが改めて確認できたところで、前回みた明治二十年代の『日本大辭林』や『言海』よりももっと古い、明治十年代以前の資料をみてみることにしよう。

明治十六年(1883年)の木山鴻吉『鼇頭校正東京玉篇大全』。

扉のアニリン赤が、如何にも明治初期っぽい色合い。題簽や綴じ糸が赤っぽいのは、虫に喰われないよう旧蔵者によって本の外側全体に柿渋が塗り付けてあるから。

「旦」を引いてみると、

旦……アシタ ツト アカツキ アキラカ

「明らか(=明るい)」以外は、「朝」「夙(=早朝)」「暁」だ。

明治十三年(1880年)の橋爪貫一『訓蒙康煕字典』。

布張りの帙に納められた、4冊組の袖珍字書。この小ささと軽さ、やはり携帯用なのだろうとおもう。

「旦」のところに書いてあることは、玉篇も康煕字典もほぼいっしょ。

明治十二年(1879年)の岩崎茂實『新選正字通』。

総革装の袖珍字書。この革の手触りが実に気持ちいい☆ 残念ながら、扉は破り取られている。

これも書いてあることは一緒だが、熟語が4つ載っている。「元旦」はなかったけれども。

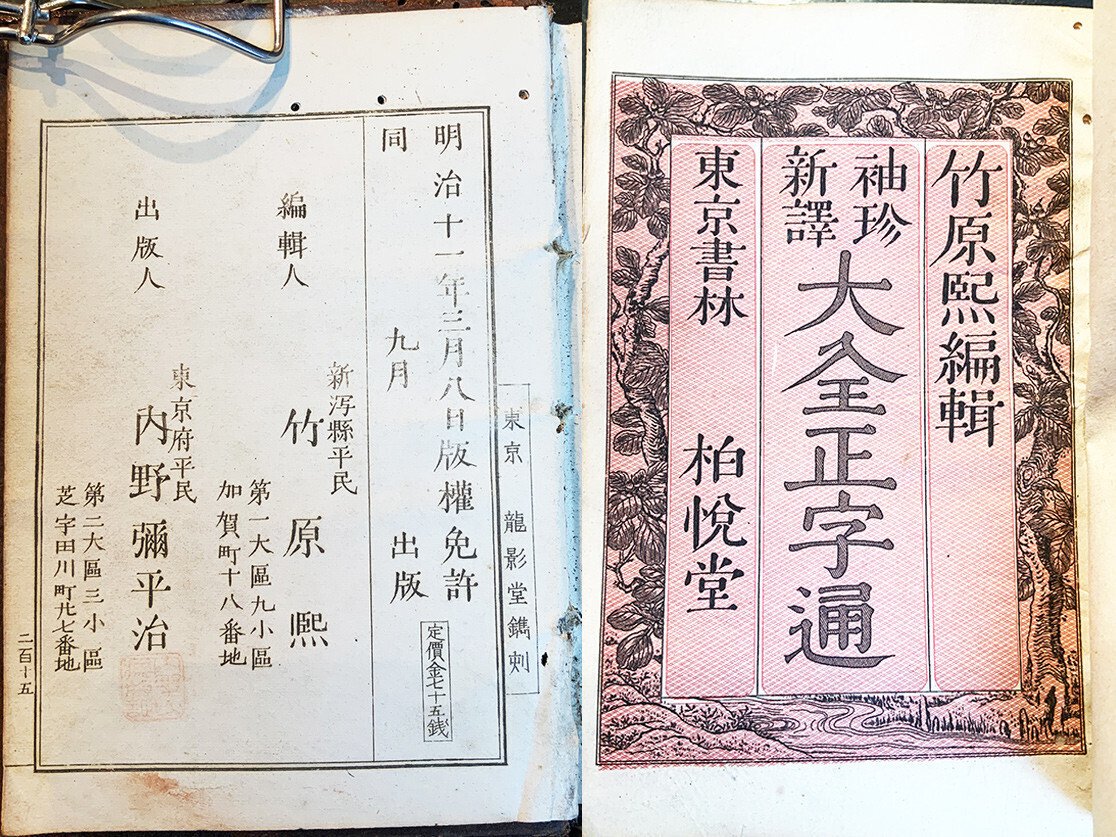

明治十一年(1878年)の、竹原煕『袖珍新譯大全正字通』。

これもひとつ前☝のと同じく、手触りのよい総革装の袖珍字書。当時はこういうのが流行ったらしい。扉の細密銅版画がまたステキ♥

前の3つの字書☝と違って「アキラカ」はないが、「明也朝也曉也」と『說文』から、そして「正月朔—」と『書經』からの引用が添えてある。

ひとつ前☝の字書もそうだが、☟こんな風に、巻頭に「引用書目」の略号一覧があるので、どこから引っ張ってきた用例なのかがわかる。

☝と同じく明治十一年に出た、竹岡友仙『新撰幼學便覽』。

この手の漢語便覧は、漢詩を作るときに適切な漢語を択ぶのに使われる、歳時記のような本。

……元日 一月一日 元且 歳且 同上 改且 同上 蓂朔 同上 履端 同上 三始 年ノ初 月ノ初 日ノ初 三元 同上 三朝 同上……(引用者註:「且」は誤字ではなく、「旦」の異体字……と解釈すべきなのだろう、多分w)

ここでは「元旦」は「一月一日」と同じ、となっている(すぐ下が空欄になっているが、その次の「歳旦」に「同上」と添えてあるからにはここも「同上」と解釈しないとおかしなことになる)。

これくらい古い時期の辞書になると、「元旦」が載っていない、というものがだんだん増えてくるようにおもう。漢語字引の類いなど、そもそも「元」字ではじまる語がほとんど出てこなかったりするし、節用集にも「元旦」が載っている例は少ない気がする。

明治四年(1871年)の、編者不詳『大全正字通』。

早稲田大学図書館ご所蔵の、享和二年(1802年)刊『大成正字通』

の改題後刷り本らしい。どうしてわざわざ「大全」に変えられたのかわからないけれども。

元日 元日 三朝サンテウ、鷄且ケイタン、元且グワンタン 三始サン シ、首祚シユ ソ、履端リ タン(引用者註:「且」は「旦」の異体字とみなしておく)

どうやら、明治になるよりも前から「元旦=元日」という語釈はなされていたようだ。

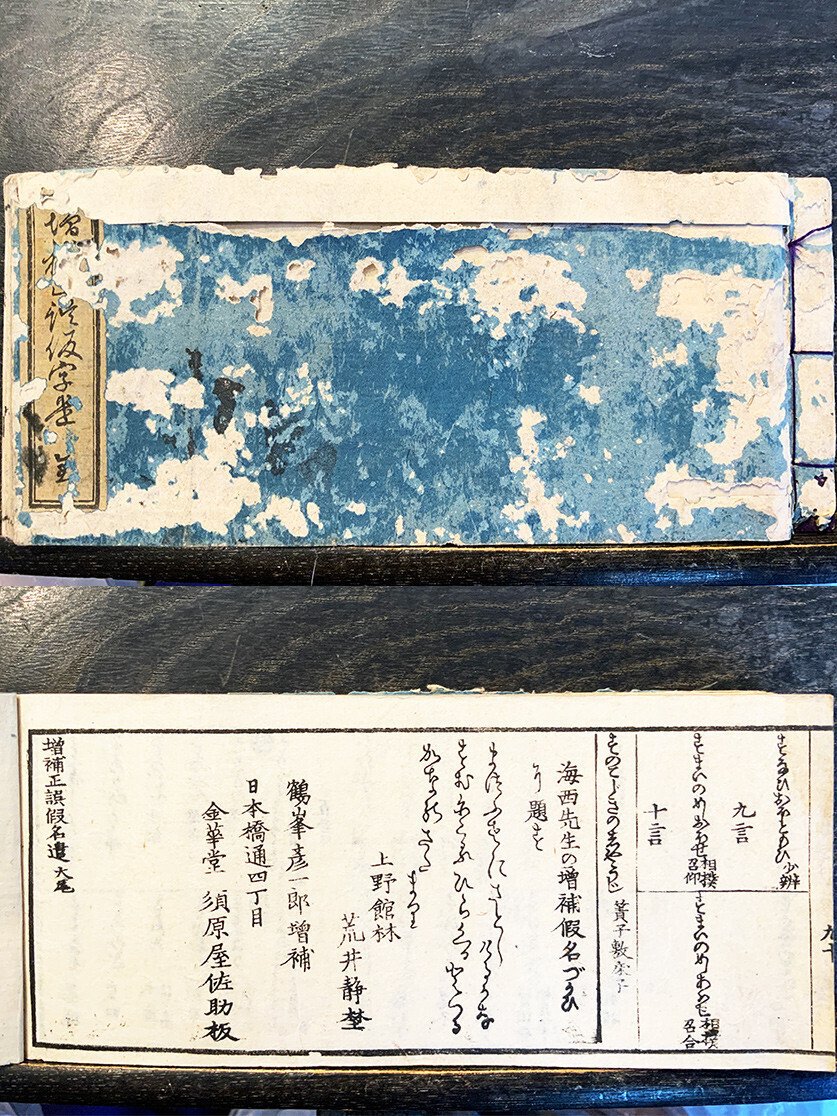

「元旦」が載っていない一例として、虫喰いだらけの表紙の仮名遣い辞書。

「丁未」って巻頭「凡例」に書いてあるけれども、明治四十年じゃなくて弘化四年(1847年)らしいww そして書かれたのはさらに古く、十八世紀のようだ。

載っているとすれば「くの部五言」の「名」のところに「元旦」があるはずだけれども、「ぐわんざん 元三」しか出てこない。

「元旦」が山ほどある「元日」同意語のひとつに過ぎないのだとすれば、出てこない辞書が多くても不思議はない、といえなくもないけれども……。

結局、明治のはじめくらいまで字書や辞書をさかのぼってみても、やっぱりイマイチ「元旦=元日」か「元旦=元日の朝」かよくわからなかったな〜、それにしても、どうして漢和字書系と国語辞書系とで語釈が割れているんだろう??? などと考えているところへ、前回の記事をご覧になった件の日本語研究者氏からメールが着信した。その中に、

元旦は、中国古典ですでに両方の用例があるようです。

と書かれていた。

むむ〜、これはやはり、「元旦」という漢語の「製造元」をたどらねばダメかしらん……。

ってことで、今回でこのテーマは片付けるつもりだったのが、また次回に続くことになってしまったのだった。