どうして重量単位「グラム」に「瓦」字を宛てたのか?

前回の記事をご覧になった、「もじもじカフェ」事務局

https://twitter.com/mojimojicafe/

のお方から、どうして「グラム」に「ガ」の音しかもたない「瓦」字を宛てたのか不思議におもってちょっと調べてみたら、『広辞苑先生、語源をさぐる』という本の中で辞書『広辞苑』の編者としてしられる新村出が、次のように書いておられるのが見つかった、とのおしらせがあった。

日本語の癖として二重子音(double-consonants)が来ると、最も多くの場合、次の音節(シラブル)の母音を両子音の間へ割り込ませて発音する癖がある。この傾向は日本語には非常に多い。千二,三百年前に漢語を日本読みにした時,盛んにこのことを繰り返した。また二重子音の場合でなくとも、日本人は語末の子音(Auslaut,final-consonant)を発音することが困難であって、先立つ母音を添えて発音するのが癖であった。これは、古典を見るとしばしば出会う例である。また一つの読みくせでもある。そういう癖は、日本語ばかりでなく、アジアの南方人にもまた、往々認められた。また古い印度の語を漢訳した時にも、中国人が同じような癖を訳語の上に現していた。(中略)

これは日本語の一つの特徴であって、音声学的に説明するならば、強力音がなくて、平静音が多いから、したがってこういう結果が起ったのである。例外なくそうであるとはいえなくても、多くの場合に、ある場合においては次の母音を先立つ両子音の間へ入れるとか、あるいは先立つ母音を後の方へ割り込ませるとかいう具合になっている。徳川中期以後の日本人が学んだオランダ語の場合でもglasをグラスと発音せずにガラスとして、後の母音をgとlとの間に割り込ませて、今日までそれで押し通している。オランダ語時代においては、グラム(gram)をガラムといった。……

(2018年 河出書房新社)

おぉ、なるほど〜。ガラスとおなじく、「グラム」を「ガラム」といった、というのは、すとんと腑に落ちるお話。

オランダ語「Glas」から日本語になった「ガラス」

東北学院大学で教鞭を執っておられた、蘭学書にもご造詣の深い英語学者の斎藤静が昭和中期に書かれた『日本語に及ぼしたオランダ語の影響』という本

によると、オランダ語音写の「ガラス」用例は大槻玄澤+有馬元晁『蘭說辨惑』卷之上の「硝子諸器」項に出てくるのが早いらしい。

インターネット公開されている早稲田大学図書館ご蔵書は斎藤のおっしゃる天明八年(1788年)版ではなくて寛政十一年(1799年)の刊だが、ありがたいことに同館の「古典籍総合データベース」で全ページ公開されているので、誰でもディスプレイ上でつぶさに眺めることができる。

その卷之上をみてみると、七丁表

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ru08/ru08_03035/ru08_03035_0001/ru08_03035_0001_p0016.jpg

の終いのところに、確かに

おらんだごにては「がらす」といふなり

と書いてある。

ただし、斎藤が挙げておられる年代順用例リストを眺めても、漢字で音写した例はなさそうだ。ガラス自体がそれ以前に日本に伝わっていたし、ポルトガル語起源の「びいどろ」という呼び名も既にあったし、それにそうしたヨーロッパ系外来語の発音とは関係のない「硝子」「玻璃」といった語が早くに宛てられたからなのだろう。

現在確認されているうちでは、我が国で二番目に早いとされる、明治十一年(1978年)に刊行された医療器械のカタログ。

「44 畫度盞」は今でいうメスシリンダ。添えてある仮名はドイツ語を音写したものとおもう……が、「グラス」の前の「メンジユール」というのが綴りがおもいつかず、よくわからない。「劃度(畫度)」は「目盛り」のことだが、それだったら「マススタップ(Maßstab)」「スカラ(Skala)」「ワーゲ(Waage)」辺りに近い音が「グラス」にくっついていてもよさそうなものだが……。

多分☝のカタログと同じような時期に出されたとおもわれる、地本屋が出した小さな図解英単語帖。

「GIass」にみえる「グラス」の「盃」が陶器や木杯っぽい図だったり、「glass」の音写が「ガラス」だったり、「硝子」の読み仮名が古風な「びいどろ」だったり、いささか混乱気味ww

さて、「もじもじカフェ」のお方のメールにはまだ続きがあって、さらに江戸期の蘭学書に「ガラム」用例を探ってみられたところ、日本計量史学会『計量史研究』誌23巻24号(2001年)に同学会編集部会による資料記事「郡上蔵版『西洋度量考』」に添えられている同書印影のなかに「瓦蘭馬」という音写用例を見出された、ということだった。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10631972_po_ART0002608042.pdf?contentNo=1

十九世紀の半ば、安政二年(1855年)に刊行されたこの本も、早稲田大学図書館に所蔵されているようだ。こうした古い貴重資料は一般人にとって、その実物を手に取ってみられるような機会はまずない。たとい古書市場に出ても、およそ庶民レヴェルが手を出そうか迷うような価格帯にはないので、気前よく無償で時間も場所も気にせず閲覧できるようにしてくださるのは、本当にありがたい。

前回記事の話は、もうあれでお終いにしてうっちゃる気まんまんだったのだが、美しい整版の画像をうっとり眺めているうちに、「グラム」=「瓦」事情をもうちょっとだけ追ってみようかな、という気になってきた。な〜んとなく、新たな「沼」にずぶずぶと足を取られそうな気配は感じつつも。

「グラム」はかつて本当に「ガラム」と呼ばれていたのか?

『西洋度量考』をみるに、十一丁表

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0512/bunko08_c0512_p0017.jpg

にたしかに「量 gramma」が立項されていて、これに

瓦蘭馬又「ウィクチー」ト云《いふ》……(引用者註:ルビ振りではない読みは推定)

とある。「-ram-」「蘭」にあたる部分を「ラム」と書くのは、☝新村おっしゃるところの日本語の「癖」によるもの、ということになろう。

十一丁裏〜十二丁表

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0512/bunko08_c0512_p0018.jpg

の同じく「gr-」で始まる語をみてみると、「量 Grein」や、「百四十四箇」つまり12ダースを指す「數 Gros」のように、なるほど後ろに置かれた母音に引っ張られた段の仮名が宛てられていることがわかる。

ただ、少なくとも「グラム」「グレイン」「グロス」といった「国際標準語」として我が国へ導入された単位が、「ガラム」や「ゲレイン」、「ゴロス」のように「訛って」いるのは塩梅がよろしくない、という話になったのだろう。だからこそどこかの時点、遅くも明治の初めまでには漢字による宛て字は元のままでも、その読みは修正されることになった。その結果として、音写に用いられている漢字の音と、振られているルビの読みとの間にずれが生じることになったに違いない。

反対に、二重子音の間に余分な母音が挟まった「ガラス」という語が「今日までそれで押し通している」のは、後に「グラス」が(☝の『醫療器械圖譜』や『新撰獨學英語捷徑』にも例がみられるように、多分ドイツ語か英語経由で)「ガラス製の、主に液体を取り分ける容器」とか「ガラスレンズを用いた光学器械」とかの派生義を表わす語として日本語に入ってきた際、「素材としてのガラスそのもの」を指す語として既に定着していたオランダ語由来の前者が後者とは異なる音のままの方が、どちらのことをいっているのかわかりやすくて便利だったからではないだろうか。

ところで、仮名による外来語の音写について。

日本語の母音が5種、というのは世界的にみて割と標準的なのだそうだが、子音のヴァリエーションはどちらかというと、あんまり多い方ではないらしい。

そして、表音専用の文字として使われている仮名は、ほとんどすべてがそれぞれ1、2コの子音+母音を連ねた短い音節を表わす。日本語は子音と子音との間に母音が挟まるか挟まらないか、語尾の子音の後に母音が続くか続かないか、で意味が変わるような音の使い分けがほぼないので、外来語として二重子音やら子音でおわる語尾やらをもつ語を音写しようとすると、どうしても無理が出てくる。かといって、今まで使われていなかった新たな表音法を苦心して編み出してみたところで、まぁだいたいそーゆーのは定着せず、ほどなく忘れ去られて消えていってしまう。

そして、録音手段がなかった時代のことばの発音と、それに対応する表音文字表記との関係は、たとい自国語であっても推測の域を出ない部分が大きくなってしまう。ましてや、日常使われない外国語の音をすでにある自国語表記用の表音文字でむりやり写すとなると、その関係性を身をもって知っている「生き証人」がいなくなってしまった途端、わからなくなるのは時間の問題になる。

仮名は「ん」を除けば母音を伴わない字母がなく、そもそも二重子音や語尾の子音を正確に表わすことができない。いきおいその近似の表現として、やむなく母音を伴う音節文字のどれかしらを「えいやっ」と宛てて表現せざるを得ない、ということになる。

そう考えていくと、例えば「Gram」なる語を受容するにあたって「gra-を仮名で写すときは、gに宛てる仮名の段は次のraに揃えることにしよう」というようなルールを採り、実際にこれを発音する際には本来挟まっていない母音はよまないで原語になるべく近づける、という方針に決めていたとしても、そのような特殊の「ルール」が書き残されず、あるいは記したものがいつしか失われて後世に伝わらず、ただ例外的に外来語に使われていた仮名表記だけが文献として残った場合、当然「書いてあるとおり」に読まれるように早晩なってしまう。

現に、かつて字音仮名遣いで語尾の「-ng」を「-n」とは異なる音として表わすために、前者に「ウ」、後者に「ム」を宛てた、という話を聞いたことがある。例えば「唐」字の漢音は旧仮名では「タウ」と書くが、現代の北京官話では「tang」、広東粤語では「tong」とよむことから察せられるように、我が国へ入ってきた時には「tang」のような音だったとおもわれる。ところが、後代そのルールがすっきりサワヤカに忘れられたらしく、額面どおり「たう」と読まれるようになってしまい、時代が下るにつれて母音が「au」→「oo」と変化して、とうとう現在の「とう」という読みになった、という経緯をたどったらしい、ということだったように記憶する。もはや、「唐」に「タウ」とルビを振ったところで、それを「もしかしてtang……かな?」などと考える人はひとりもいないだろう。

それと同じように、本来は母音を伴わせているつもりではなく二重子音や語尾の子音に宛てた仮名が、その意図が忘れられて「書かれているとおり」に読まれるようになってしまったことが、「癖」が生じるきっかけになったりはしなかったのかしらん……などという寝言はさておくとして。

蘭学者たちが「Gram」という語を受け容れたとき、それを日本語に取り込むにあたって(実際どう発音していたのかはともかく)仮名で「ガラムマ」と写し、それにしたがって「瓦蘭馬」という漢字表記していた例があることは確認できた。

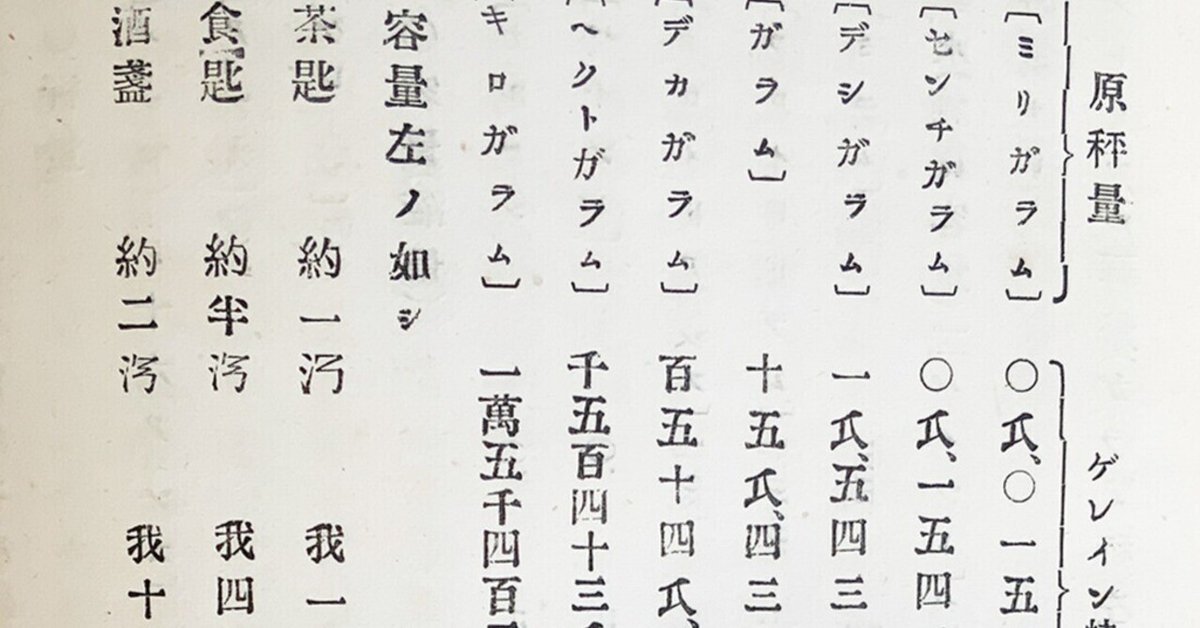

版権免許を取ってから上梓までに一年半近くもかかった、明治十一年(1878年)刊行のアメリカ薬学書の翻訳本『七科約說』をみてみたら、「○「メトリカル」秤量(ガラム秤)左ノ如シ」と題されたグラム×グレイン換算表は仮名書きで「ガラム」になっていた。

二十世紀末にうっかりミスで、折角打ち上げ成功した火星探査機をあっさりオシャカにした実績

までありながら、いまだに帝国単位に固執するアメリカの、しかも十九世紀の出版物だからといって、メートル法が載っていなかったわけではなかったようだ……というのは偏見が過ぎるかしらん。

ちなみに、「瓦」は旧仮名遣いで「ぐわ」と書く(十九世紀あたりまでは「わ」は「王」字に由来する変体仮名、またしばしば「ぐハ」と書かれていたりするのが通例)。「くゎ」「ぐゎ」は、「ワ」行合拗音のうちでは最も遅くまで「か」「が」との区別が残っている音だそうで、今日でもなお地方によっては方言に使い分けが保たれているらしい。二十世紀初めあたりには四国や東北など古いことばが保たれやすいとされるいわゆる周縁地域のみならず、大阪市内ですらもまだ使われていたことが、國語調査委員会『音韻調査報告書』の「第廿二條字音ノkwa, gwa(クヮ、グヮ)ト、ka, ga(カ、ガ)トノ區別アルカ。(中略)「畫」「外」「願」「月」ヲ「グヮ」「グヮイ」「グヮン」「グヮツ」ト拗音ニ發音スルカ。」の項をみるとわかる。

しかし1850年代の蘭学の世界では既に、「瓦」は明らかに「ガ」音を表す字として認識されていたらしいことが、☝『西洋度量考』からはうかがえる。よって、字音仮名遣いが「瓦」字を択ばせるに影響を及ぼしたわけではなさそうだ。

オランダ語の「gra-」は、そもそもどのような音なのか?

今回の「研Q」にハマるきっかけを与えてくださった、先の日本語研究者氏との知遇を得たのはもう何年も前、実は印刷博物館で催された「もじもじカフェ」イヴェントに臨時のお手伝いとして関わったときだった。つまり、氏と事務局のお方とはそれ以前からの直接のお知り合いなので、障りは特にないだろうと判断して、今回の非常に興味深い☝ご教示を勝手ながらそのまま研究者氏にお伝えしてみた。

すると案に相違せず大層面白がってくださった上、

「グラム」は今のオランダ語の響きでは「h(に続いてuのようなaのような無声音)ラム」と聞こえるらしい

1835年の『蘭学重宝記』に、「十瓦蘭馬」「徳加瓦蘭馬」という用例があったのを確認している

などのご返答をいただいた。天保六年刊の『蘭學重寳記』は著者が「賀壽麻呂大人」なる名義なのだが、原資料の寄託を受けておられる津山洋学資料館のご解説によれば、これは宇田川榕庵の変名なのだそうだ。

興味があっても原本にアクセスするすべのない稀覯資料の方はおいといて。日本語研究者氏のメールにあった、オランダ語の「gra-」の発音についての☝ご教示を眼にした際、そういえば幕末期に日本へ渡り、明治維新後自ら立ち上げにも関わられた大阪舎密局で日本人への西洋科学などの教授に尽力なさった「ハラタマ」という化学者の名が、「ガラタマ」となっている例とふた通りあったっけな、というのをふと思い出した。

彼はたしかオランダ人だった筈……どういう綴りなんだろう? とおもって調べてみると、「Koenraad Wolter Gratama」。

あらま、これも「gra-」じゃないの。と、にわかに「実際、どういう風に聞こえる音なのか」が知りたくなった。

オランダ語発音についてちょこっと調べてみると、「g」音は非母語話者にとって最もとっつきづらい、発音の難しい音らしい。日本独文学会『ドイツ文学』誌第152巻に載った、朝倉純孝『オランダ語辞典』の清水誠書評

によると、次のような件りがある。

「凡例」の3. には,発音は国際音声字母 (IPA) を用いたとあるが,「オランダ語の発音」の 5. では,「[ɡ] は [g] の摩擦音」として gaan [ɡaˑn] (dt. gehen) の例を挙げている。しかし,この記号は以前のオランダ語記述での慣習であり,現在のIPAでは軟口蓋有声摩擦音に [ɣ] (gaan [ɣaˑn]),軟口蓋有声閉鎖音に [ɡ] を用いる。

つまり、この「g」音は実は無声ではなく、有声摩擦音らしいのだ。

「国際音声字母」については公式サイトの「Interactive IPA Chart」で、どれがどんな音なのかを聴くことができる。

☝これの第二表「Pulmonic consonants(肺気流子音)」の五段目「Fricative(摩擦音)」の右寄りの方に「[ɣ]」がある。この音に対する無気音がその左隣の「[x]」で、ドイツ語「Nacht(夜)」やスコットランド語「loch(氷蝕湖)」の「ch」の音だよ〜、と説明すると、あるいはおわかりいただけるかも?(このふたつの「ch」は同じ音のはずだけれど、仮名では「ナフト」「ロフ」とかじゃなくて、前の母音に引っ張られた「ナハト」「ロッホ」という表記を慣用的にするよね、そういえばww)

んでもって、次にオランダ語の「r」音だが、「BBC NEWS JAPAN」サイトに2019年掲載の記事「「R」の発音ひとつで分かる色々なこと あなたは誰?」

の「どんどん巻いていこう」のところを読んでみると、次のように書いてある。ちょっと長いが、面白いので手前勝手ながら がさっ とまとめて引用してみよう。

大昔の欧州では、ラテン語話者は「R」を舌先で発音していた。現代のイタリア語話者の大半が使うあの発音だ。フランス語話者も長いこと、あの「R」音を使っていた。しかし17世紀後半のパリで、喉の奥でうがいするような音を出す「R」がおしゃれ族の間で流行した。舌先を振動させるのが面倒だったのかもしれないし、単にかっこいいとおもったのかもしれない。ほかには「R」を「L」や「Z」に置き換えたり、(とんでもないことに)「R」をまったく発音しないという人も増えた。そのため、有名な医師のニコラ・アンドリィ・ド・ボワ=ルガールは、喉の奥を振るわせる口蓋垂音を使うように提唱した。この口蓋垂音の「R」は次第にフランス中に広まり、舌先を振動させる「R」はやがて「下品」、もしくは「田舎っぽい」と見なされるようになっていった。

そしてこの音は、町から町へとおしゃれ階級の間で広がり、ドイツ、オランダ、そしてデンマークまで伝わりましたとさ……と言われるものの、ことはそれほど単純ではない。喉の奥の「R」「はこのころすでにドイツの一部地域で出現していたという記録もある。しかも、使っていたのは都会のおしゃれ族に限らない。とは言うものの、口蓋垂音の「R」がドイツや近隣諸国に広がったのは確かに、都会のおしゃれ族や行商人の移動に伴ってのことだった。1700年までにベルリンに定着し、18世紀後半までにはコペンハーゲンに広がり、そこからデンマーク一帯に伝わり、さらに19世紀後半までにはスウェーデン南部に到達し、そこで止まった。ドイツと古くから交易していたノルウェー・ベルゲン周辺にも伝わった。

同じ音はオランダにも伝わったが、オランダは各地で色々な「R」が混在している。舌先で発音する人も喉の奥で発音する人もいるほか、アメリカ人のように口の中央で発音する人もいる。言語の変化の最先端を行くのは通常、若い女性だが、オランダの若い女性がどういう「R」を好むかは、都市によって異なる。……

ということで、オランダ国内ではどうやら地域によって発音がマチマチらしい……ありゃま。

ただ、「[ɣ]」の音は調音点、つまりその音を出す口の中の場所が舌の後ろの方だから、☝のパリの「おしゃれ族の間で流行」してヨーロッパ各地にひろまったという「r」音に続けて発音するには都合がよかったろうことが想像される。

じゃあ実際、ネイティヴスピーカに喋らせたらどのように聞こえるのかな? とおもったところで、「gram」のは見当たらないから、かわりに英語の「please」にあたる日用語「graag」のサンプルを引っ張ってきてみよう。

で、再生ボタンを押してみたところ、速い! 耳慣れない音に脳がびっくりしているうちに眼の前をびゅーんと駆け抜けていく感じで、何と発音しているのかなかなか聴き取れない。

それでも注意を凝らしつつ、何度か繰り返して再生しているうちに、あ〜、そういわれれば「フラーフ」のように聞こえなくもないかな〜、くらいには感じるようになる……ならないかな? どうかな? 強いて分析してみると、

くぐもった音だから、口の奥の方で発しているらしいことはわかる

しかし[k][g]のような閉鎖音じゃなくて、どうも摩擦音らしい

☝「Interactive IPA Chart」の[ɣ]ほどはっきりとは「[g] の摩擦音」感をおぼえない(四番目の男の人のが、ややそれっぽいか?)

けれど、[x]ほどのキツい摩擦音でもないから、やはり有声音……なのかな?

少なくとも「ハラーハ」とか、ましてや「ガラタマ」式に「ガラーガ」とか、には聞こえない。理屈で考えてみても、「aa」の部分は広母音だからそれなりに口が大きく開いているだろうけれども、その前後は口を閉じた状態と開いた状態との中間、というわけだから、途中は中途半端に開いた状態で息が出ていることになる。それで発する有声音、となれば、ねぼけた「ア」のような「ウ」のようなあいまいな音として耳に響いても道理、ということになるのではないかしらん。

とにかく、なぜだかさっぱりわからないが「G」で綴るからには、元々は閉鎖音の[g]だったものが、いつからか摩擦音に変化したのだろう。ポルトガル語のブラジル訛りでは「r」をしばしば[x]と発音するから、「Rio」が「ヒウ」のように聞こえる

、という話があるが、それに似た経緯なのかもしれない。

しかし「Gram」の蘭学経由での日本語への移入について探ろうとしている物好きにとっての問題は、ここで「graag」の発音を吹き込んでおられるのは十八世紀のオランダ人じゃない、ということだ。そして聴いている側も、江戸時代の日本人の耳ではない。

それに、口を大きく開いて声を出せば誰でもだいたい同じになる「ア」とかのような単純な音とは違って、たといネイティヴでも小さな子どもが発音に苦労しそうなややこしい子音が、二百年もの間変わっていないとはとてもおもえない。パリ発祥ともいわれる口蓋垂音「r」が元は巻き舌音だったように、もしかすると時代を遡ればもっと強烈な、それこそ日本人がうがいの音として一般に表現する「ガラガラガラ」に近い発音だったのかもしれない。

ともあれ、はっきりいえることがあるとすればせいぜい、「この妙ちきりんな音を、いったいどうやって日本語で書き表したものか?」と当時の蘭学者たちがその優秀な頭脳をさんざん悩ませたに違いない、ということくらいだろう。

さてさて、お次は「グラム」が日本に伝わったのはだいたいいつぐらいか、というのと、それからヨーロッパ系外来語を音写する漢字はどれを使うかについて決まりか何かあったのか、というのもテキトーに探ってみようかな、ともおもったのだが、今回の記事がすでにいー加減長くなったし、そろそろくたびれてもきた。ここで一度打ち切って、改めて稿を替えることにしよう。

ということで、以下次回。