今、「ゼルダの伝説〜時のオカリナ」を考える

以前、社内のプランナー、3Dデザイナー向けの勉強会用に用意した原稿ですが、諸般の事情で使用しなかったものを色々整えたものになります。今まで散々語り尽くされてきたものですし、一部は時代に合わなくなった部分がありますが、3Dアクションゲームとしてエポックメイキングな作品であることは間違いないのではないでしょうか。そこで今、改めてこの作品について考えてみたいと思います。

はじめに

初代PS以降、3 Dポリゴン技術の一般化がきっかけとなり、 ビデオゲームは2Dから3 Dへと移行していきました。特に3D(アクション)ゲームの初期に於いては、後に名作と呼ばれるタイトルも生まれましたが、全体としてはまだ3Dに適したゲームデザインやプレイ体験が提案できないという内的要因から、また、ユーザーが3Dに慣れていないなどの外的要因などから、3Dアクションゲームの文法が確立せず、各メーカーが試行錯誤を重ねていた時代でした。

また初代PS時代は、インディー的な開発メーカーも多かったこともあり、既存ゲームの枠に収まらない野心的?なゲームも数多くリリースされたことも、カオスな状況を作り出す原因のひとつだったかもしれません。

そんな中、蝦爽と現れたのは、ニンテンドー64専用ソフト"ゼルダの伝説~時のオカリナ (以後、時オ力と表記)“です。このゲームが当時のゲームシーンに与えた影響はとても大きく、3D(特にアクションゲームのジャンルに於いては、時オ力前と時オ力後では、ゲームデザインの洗練度が全く違う、まさにエポックメイキングな作品と言えたと考えていますし、世間的な評価も概ねそういったところなのではないでしょうか。

これから3 Dでゲームデザインをするにあたり、2Dで確立したシステムを、どう分解、再構成して3Dに落とし込むか、3Dのゲームを作るには、どういうことを大事にし、どう考えたらいいか、という意味に於いてこの“時オカ”は若いゲームデザイナーにとって良い教材になると考えました。

時オ力自体はとても古いゲームではあり、ユーザーが3Dゲームに慣れてしまった現在となっては、既に時代遅れになってしまっている要素も多々あります。

が、大事なのは、ユ一ザーにどう楽しんでもらうか、2Dのゼルダに慣れ親しんだユーザーも納得する、ゼルダ特有のプレイフィールをどう味わわせるか、この考えは今も通用するものとして、勉強会を開催させていただきます。

時オカはここが凄かった! 5つのポイント

2D時代の広大なマップを3Dで再現

整合性のあるマップと秀逸なレベルデザインによって、冒険の楽しさを存分に味わえる。

背景を避けるカメラシステム

自然にプレイヤーを注視するカメラによって、複雑な操作無しでゲームプレイに埋没できる。

”Z注目"で遊びやすくなったバトル

3 D空間内での、効象との関係性を2Dに変換する画期的システム。これによってバトルの遊びやすさが劇的に向上した。

状況によって変化するアクションボタン搭載

ユーザーが意識せずとも、よじ登りやジャンプなどの多殿なアクションが可能に。

移動モーションのこだわりがスゴイ

操作する触感、楽しみを味わえるように生み出されたアイディアの数々。

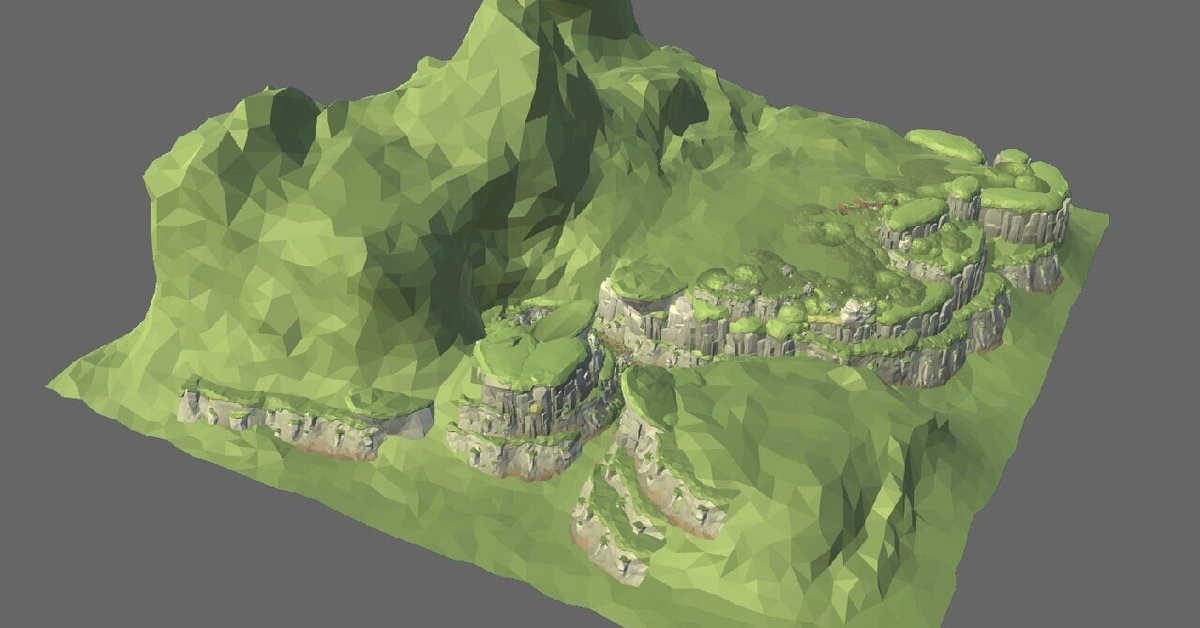

2D時代の広大なマップを3Dで再現!

ファミコン、スーパーファミコン時代のゼルダと言えば、 広大なマップ。迷路のように入り組んだマップの各所に点在するダンジョンなどに到達し、そこを踏破することで冒険を進めていく、ステージクリア型のアクションゲームには無い”シームレスな探検”がウリでした。

また、強敵を倒し、アイテムを手に入れることで行動範囲が広がっていき、悪の中枢へと徐々に近づいていく、RPGならではの、ゲームプレイを通じたストーリー展開を楽しむ”冒険感”も特徴でした。

更に、様々な仕掛けが仕込まれた、謎解き、パズル要素溢れるダンジョン等、2Dゼルダで既に確立された遊び要素をどうやって3Dに落とし込み、かつ、3Dならではの新しいプレイフィールを打ち出すか、相当に頭を悩ませたに違いありません。

そこで時オカは、2D時代のフィールドマップを一歩進め、ダンジョン構造に頼らない、現実にあり得る自然なフィールドマップを採用しました。途中、ロードを殆ど挟まず(街などへの移動はさすがに画面切り替えでしたけど)、走ったり、馬に乗ったりで、世界の隅々まで移動することが出来ました。3Dであることを活かし、地形の起伏などの物理的な要素だけでなく、ゲームのテーマでもある”時間”の概念も取り入れ、朝、昼、夕方、夜と、時間と共に刻々と変化していく環境と、そこで起きる数々のイベントの数々、爆弾やフックショットなど2D時代の攻略性は残しつつ、カメラを回転させたり、立体的な仕掛けを組み込んだり、といった3Dであることを活かしたアイディアを組み込んでいきました。まさに3D時代のアクションRPGの下地を作ったと言えるのではないでしょうか。

背景を避けるカメラシステム

今ではユーザーが3Dに慣れてしまったので、存在感はやや薄くなり(というか自然に組み込まれるようになった)ましたが、当初、この”障害物をよけるカメラ”というのは相当に画期的でした。特にゼルダは狭い場所を探索する遊びが多かったので、このシステムが“遊びやすさに与えた影響は計り知れないです。カメラが背景を避けるというシステムである以上、 袋小路のような場所に入ってしまったらリンクの周囲があまり見えない、という状況になることもありましたが、それでもこのカメラシステムの功績はとても大きかったと思います。

”Z注目"で遊びやすくなったバトル

3 Dの操作に慣れていないとき、特に“奥行き”の把握が難しく感じられました。横(X軸)縦(Y軸)奥(Z軸)と、1軸増えているため、操作システムも煩雑になりがちで、特に敵との間合いが重要な“ソードアクションゲーム”では、操作に慣れるまで、単純な動きのザコ敵でさえ、倒すのに苦労するゲームも少なくありませんでした。

そこで考え出されたのが”Z注目”システムです。これはある操作によって、対象となるオブジェクト(敵も含む)に常時自動エイミング処理を行うことで、対象との関係性を、左右と奥行きに絞ったシステムで、常にプレイヤーキャラは対象の方を向いているため、見逃すことが無く、相手との距離を縮めたり、遠くしたりで、相手の攻撃をかわしたり、スキをついて攻撃したり、と言った、複雑なアクションが、簡単な操作で行えるというものです。

これは非常に画期的で、遊びやすさに繋がるということで、以降の3Dゲームに大きな影響を与えたと記憶しています。これも2Dの遊び感覚を3Dアクションに変換した好例と言えるでしょう。このシステムは誰をターゲットにするかを明確にする必要があるため、乱戦にはあまり向かないのですが、ゼルダシリーズとの特徴である、巨大なボスとの闘いに於いては、絶大な効果を発揮しました。

状況によって変化するアクションボタン搭載

これも今となっては全く珍しくありませんが、3Dの"床”に埋め込まれた情報から、その上に乗ったプレイヤーが、その情報に応じたアクションを取る、という半自動アクションシステムが採用されました。

これによって、走りなだら崖から落ちようとすると自動でジャンプしたり、蔦の絡まる壁の前では、よじ登りアクションになったりと、その状況に応じた適切なアクションが呼び出され、ユーザーの負担なしに多彩な行動が可能となりました。

これも、3Dの遊びにくさを払拭し、ユーザーが自然に楽しめるようにしたアイディアと言えると思います。こちらも現在はより昇葉され、より自然な形でゲームの中に組み込まれるようになりました。

移動モーションのこだわりがすごい

最後にモーションデザイナー的な観点から、時オ力の、特に移動モーションのすごさを紹介します。モーションブレンドなども一般的ではない時代に、リンクの移動モーションは、非常に自然で気持ち良い挙動でした。これは単体のモーションがよく出来ているということもありますが、そのモーションをゲーム内でどう再生し、どうユーザー操作と連動させたか、という点が大きく関係していると考えます。

まず、アナログスティックの倒し具合で、歩き~走りが自然に移行するのがとても自然で素晴らしい操作感でした。しかも、リンクは移動を停止したとき、その場で“足踏みをしてストップするのですが、この”足踏み”モーションは非常に効果が高くて、走りモーションがキャンセルされてこの汎用の“足踏み”が再生されるという簡単なものながら、この動作を挟むことで、その場に止まった”ということを強く実感できます。移動中のカメラとの連動も絶妙で、カーブを描くように走ると、まるで身体が少し傾けて走っているように感じられました(これは個人の感想に近いと思いますけど)。

さらに、馬に乗っての移動の気持ちよさも素晴らしかったですね。馬を操作しているリンクは、馬が走っている最中も独自の動作(弓を射るなど)を行えるため、まさに人馬一体の感覚を味わえました。4足歩行の動物モーションはキャラクターの中心が腹の下になるので、自然に動作させるのがとても難しいのです。例えば馬を方向転換させようとしたときに足が滑ったまま回転する、というゲームは多かったです。ゼルダでは、急激に馬を方向転換させようとすると、ある方法によって、このおかしさを解消しています。

ポリゴン数、フレームレート共にすごく低いゲームでしたが、アニメーションはとても凝っていて、雑魚エネミーも、ポーンの回転だけでなく、スケールや移動を使った。ムニムニとしたやわらかい質感を表現していました。3Dの見た目も含めた”硬さ”を払拭しよう、という試みがこういったところにも感じられます。

最後に

と、当時を思い出しながら書いてみましたが、ここに挙げたひとつひとつのアイディアとしては、実は時オカ以前に、他のタイトルで採用されたものがあったのかもしれません。

ここで言いたいのは勿論、個々のアイディアも素晴らしいのですが、「2Dのゼルダを分解し、3DのアクションRPGとして再構築した」ということ、そのためにこれらの要素が、一種のパッケージ感を持って機能したということで、それらゲーム要素を各論で捉えるのではなく、時代や流行に関係ない「ある目的を達成するために、どういう仕組みが必要で、その仕組みを実現するためにはどういうアイディアや技術が必要なのか」ということを考える意味において、この「ゼルダの伝説〜時のオカリナ」の与えた影響は計り知れないと考えていますし、それを知ることは決して無意味なことではない、ということで紹介させていただきました。