短編小説 | カッサンドラ

「あなたは占いって信じる?」

彼女からよく聞かれる。僕の答えはいつも決まっていた。

「無批判に信じるっていうことはないね。だいたい占いなんて、いかようにも解釈できるようなことしか言わないよね」

僕は持論をつづけた。

「あえて言えば、占いなんて、明日の天気は晴れか雨でしょう、と言っているようなものだよね」

彼女は尋ねる。

「それって、どういう意味かしら?」

「たとえば、明日のことを占ってもらうだろ。占い師の言うことはこんな感じさ。『明日は厄介なことに巻き込まれるかもしれません。今日のうちに、トラブルになりそうなことを片付けておきましょう』みたいな」

「それがどうして、『明日の天気は晴れか雨でしょう』と同じだと思うの?」

「それは、たとえば、僕が占いどおりにトラブルに巻き込まれたとしたら、あなたの事前の準備が不十分だったからだ、ということになる。もし僕がトラブルに巻き込まれなかったとしたら、それはあなたの準備が万全だったということになる。つまり、どっちに転んでも占いは的中した、ということになるよね」

「そう言われれば、そんな気もするわね。だけど、そういう類いの占いじゃなくて、明日あなたに起こる出来事を、寸分違わず占うことができるとしたら、あなたはその占いを聞いてみたいと思う?それとも聞きたくない?」

「本当にドンピシャで当たるのならば、聞いてみたいような気もする。けれど、そんな占いなんてないだろうね」

「あたしね、自分でもよく分からないんだけど、友だちからは『カッサンドラ』ってあだ名されていたの。あなた、試してみる?」

「カッサンドラって、ギリシャ神話に出てくる予言能力をもつ王女だっけ?」

「たぶん、そんな感じの人」

「それで、どうやって君は占ってきたの?」

「それがよく分からないの。ただ、相手の人と目を合わせていると、相手の脳裏に、これから起こることがスクリーンのように映し出されるようなの。試してみる?」

僕は若干恐怖を感じたが、彼女の申し出に従い、明日の僕の運勢を占ってもらうことにした。

「じゃあ、いいかしら。私の目を黙ってよく見つめていてね」

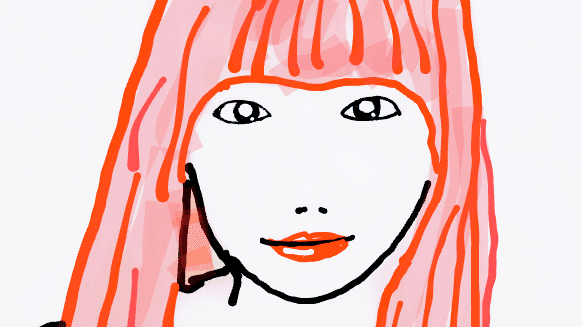

いよいよ彼女の占いが始まった。こうやって何も語らずに彼女の瞳を見つめていると、とてもかわいらしい。赤毛の中に、哀願するような瞳が透き通っている。僕は彼女の瞳をじっと見つづけた。

何分経過しただろう。彼女の瞳の中に、僕の姿が映っている。すると、僕はじっとしているにもかかわらず、彼女の瞳の中の僕が徐々に動き始めた。

いつもどおりの日常が映し出されてきた。どうやら明日の仕事帰りの僕の姿のようだ。

電車で帰宅途中、ずっと立ちっぱなしでつり革をつかんでいる。身動きできないほど混雑していた。

その時、急に電車が止まった。どうやら、人身事故があったようだ。しばらくして、車掌のお詫びの言葉が車内に流れた。

「ついてないな」と僕は呟いた。運転再開の目処はたっていない。

どのくらい時間が過ぎただろう。おそらく、数時間立ち往生していた電車が、ようやく動き始めた。

それから、ほどなくして、自宅の最寄り駅についた。僕は彼女にこれから家に帰ることを告げた。電話の向こう側で、彼女が言った。

「あら、たいへんだったわね。食事はもう作ってあるから、早く帰って来てね」

「ただいま」

部屋の明かりがついているのに、返事がなかった。

もう一度「ただいま」と言ってみた。やはり返事がない。

僕は仕方なく、ポケットから鍵を取り出して、玄関の鍵を開けた。

「帰りました」と言いながら、部屋の中へ入っていった。

彼女の姿が見えない。

「どこに隠れているの?」と叫んだ。すると、どこからともなく、急に彼女の真っ赤な瞳が現れた。

「あたしね。さっき、踏み切りで死んじゃったみたい。ごめんなさい。さようなら」

彼女が亡くなってから、もう一年以上が過ぎている。あの日以来、僕はずっと同じ幻影を見ている。あの日あの時、彼女の言葉を信じて、ずっと彼女に寄り添っていたならば、こんな悲劇は起こらなかっただろうに。

「カッサンドラ」(終わり)

#2000字のホラー

#眠れない夜に

#カッサンドラ

#短編小説

#小説

#予言

#占い

いいなと思ったら応援しよう!