AIによる炎上のリスク回避と将来展望(後編) ~国内外のAIガイドライン策定の動き~

ピラミッドフィルム クアドラ(以下:クアドラ)は2023年10月27日(金)に、生成AIと法律をテーマにしたウェビナーの第2回を開催。

前回は生成AIを利用したコンテンツ制作の可能性と法的リスクをテーマにお届けしましたが、今回は「AIと社会的炎上」をテーマに、生成AIのリスクを炎上事例から探り、どういった対策が考えられるのか、失敗から学ぶ回避戦略を法律専門家と共に解説していきました。

今回も第1回に引き続き、プロデューサー溝渕和則と塚本貴洋が登壇。

生成AIを法的観点で解説していただくのはタイラカ総合法律事務所の平山先生です。

noteでは本ウェビナーでお伝えした内容を前後編の2回に分けてまとめていきます!

前編ではAIによって引き起こされる社会的炎上とその対策について解説していきましたが、後編ではAIを活用するにあたり、判断の大元となるAIガイドラインの国内外での策定の動きを解説していきたいと思います。

※今回お伝えする内容は、2023年9月時点の情報になります。

国内外のAIガイドライン策定の動き

AIガイドラインについては、最近、岸田首相が国際会議で生成AI開発者向けの国際的指針を策定するなどの発言してました。

ガイドライン策定に向け、各国でどのような動きが見られているのでしょうか。

アメリカでは

まず、アメリカ議会では2023年9月にAI規制に関する初の協議が行われました。

これにはIT業界のキーパーソンたちも参加し、イーロン・マスク氏やメタ社のマーク・ザッカーバーグCEOなども出席したそうです。

この協議は、生成AIの開発企業から歓迎されており、偽情報拡散のリスク管理とサービスの信頼性確保につながると期待されています。

しかし、免許制導入なども検討されているようで、これに対しては技術革新を阻害し、新興企業の市場参入を困難にする可能性があるとの指摘もありました。

アメリカは技術革新ではリーダー的立場にありますが、AI規制に関する動きは、やや遅れ気味な状況といった印象を受けます。

EUでは

EUでは、2023年6月に「AI規則案」が採択されました。

生成AIを含む全AIを対象とした初の国際的なAI法案で、AIをリスクレベルに応じてカテゴライズし、それに基づいて規制を適用するとしています。

これは欧州市場に関与する全ての企業、つまりEU圏内に支社を持つ日本企業も対象となります。

施行は2024年以降を見込んでいるそうで、すでに規制に向けた体制整備に向けた議論が始まっているようです。

EU諸国はこの規制の枠組みを整えるとともに、AIへの投資を拡大しているそうで、スペインはEU内で初めてAIの監督機関を設立、イギリスも国際AIサミットを主催してAIガバナンスの取り組みを加速させています。

AIの規制とイノベーションのバランスをとるために、EU諸国は他の国よりも法整備に置いては先を行っていることが感じられます。

中国では

中国では2023年8月に「生成AIサービスの管理暫定規則」を発表しました。

これは、中国共産党の政治安定を保つための動きと見られていますが、中国のAI開発業界に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、アメリカのOpenAI「チャットGPT」は月間ユーザーが1億人を超えている一方、中国の対話型AIはまだ普及しておらず、政府の統制強化が影響していると考えられます。

かつて中国のハイテク部門、特に消費者向けのインターネット業界は激しい競争を展開していましたが、今では「上からの指示」を仰ぐスタイルに変わっているようです。

中国の規制環境は他国より厳格であるため、イノベーションを阻害する可能性もありますが、現在のところ、中国企業のAI開発の焦点は産業用アプリケーションに向けられているようで、生成AI規制による直接的な被害は報告されていないとのことでした。

日本では

日本政府は2023年9月に、生成AI(人工知能)の適切な使用に向けた新たなガイドライン案を発表しました。

事業者向けではありますが、AIシステムの機能やリスクに関する情報の透明性も重視されています。2023年中には、この骨子案を基に正式なガイドラインが完成する予定で、フェイク情報やプライバシー、著作権保護への懸念に対応していくそうです。

また10月には、生成AI関連の知的財産権の問題についての勉強会が開かれ、生成AIによる音声や映像をユーザーが識別できる技術の活用も協議されたようです。

AI生成されたものには「透かし」のようなものが入るなど、今後こういった取り組みは当たり前になっていくかもしれません。

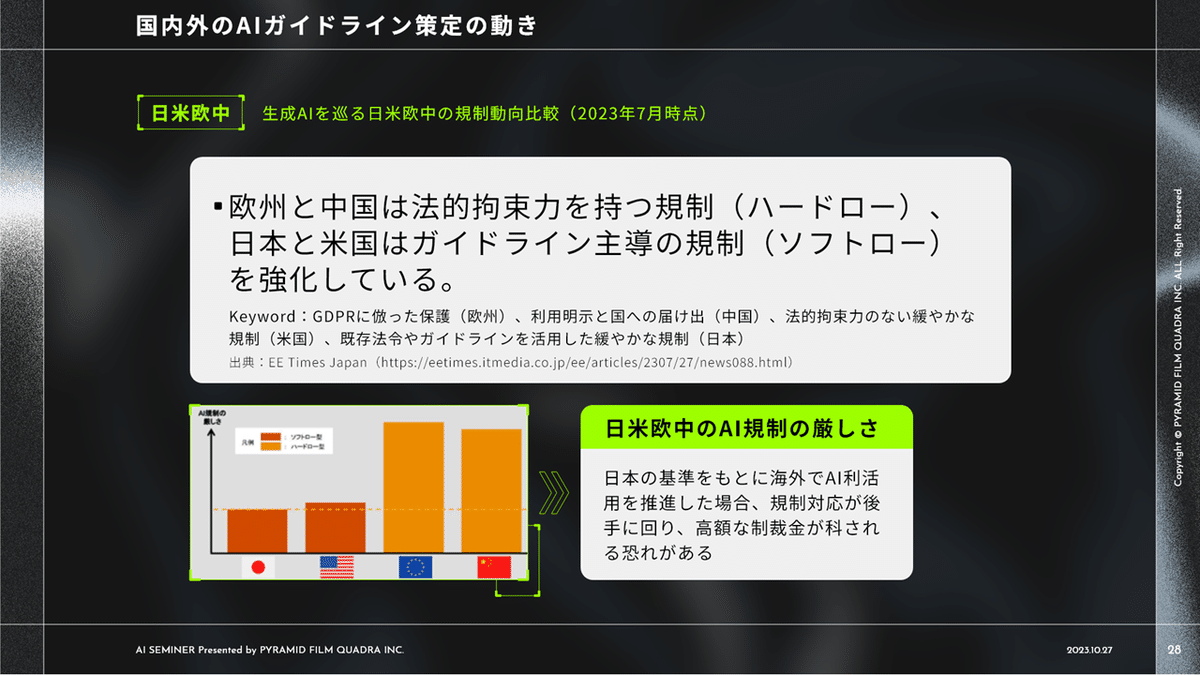

国内外の規制動向の特徴を比較

これまでご紹介した国内外の規制動向について、改めて特徴を比較していきます。

EUと中国では法的拘束力を持つ「ハードロー」が強化され、罰則を伴う法的規制が存在しています。

特にEUでは人権・個人情報保護が重視され、中国では生成AI利用には明示と国への届け出が必要となっています。

一方、日本とアメリカではガイドライン主導の「ソフトロー」が強化されています。

アメリカは自由なテクノロジー発展を重視し、日本は既存の法令やガイドラインを活用していくようです。

このように比較してみると、各国の文化や価値観、経済状況に基づいてAIの利用を管理しようとしているということが分かります。

日本企業がAI活用に向けて取るべき戦略

最後に、日本企業がAI活用に向けて取るべき戦略について解説していきます。

まず、グローバル展開する日本企業にとっては各地域での法令対応コストがかさみかねないため、日本企業の責任者はAI規制に関する海外動向を注視する必要があります。

さらに、AIサービス提供企業と自社利用企業で推奨される運用方法は異なってくるでしょう。

AIサービス提供企業は、EUや中国からサービスを利用できる場合、法規制の域外適用対象になり、高額な制裁金が科される恐れがあります。

そのため、法規制のモニタリング、各種ガイドラインに基づくアセスメント、 セキュリティ対策やプライバシー保護のシステム実装が推奨されます。

AI自社利用企業においては、AI利用による情報漏えい、誤ったアウトプットの活用、 信頼性の低いAIサービスの利用などが懸念されます。

そのため、社内規定や管理部門の整理、従業員教育、海外動向モニタリング、アクセス制御やログ保存などのシステム実装を推奨されます。

現在、日本はアメリカ同様に緩やかな規制を採用していますが、その中でもアメリカに比べて規制に関する認識が少し弱いように感じます。

競争力確保のためには、 規制が変化する前にプロアクティブにAIガバナンスを構築しつつ、規制対応を中心に据えた大枠の設定を行うことで、ユーザー体験向上につながっていくのではないかと考えられます。

後編のまとめ

前後編を通して、炎上事例から学ぶ対策方法と国内外のAIガイドライン策定の動きを解説していきましたが、改めてここまでの内容をまとめていきます。

まず、AIの活用は効率化と価値創造に貢献しますが、リスク認識も必要になってきます。AIの誤判断やバグ、プライバシー侵害の可能性があるため、明確な管理体制も求められるでしょう。

さらに法的規制も重要で、不正防止のためのルール作りが必要で、それを基にAIの開発と運用手順を明らかにし、プロセスを説明することで信頼性が強化されるのではないでしょうか。

AIはますます普及しており、今後コンテンツ制作においてAIは欠かせないものになってくるでしょう。

様々なリスクもある中で、これから先どのようにAIを活用するか、炎上などもしもの場合にどう対応するかを考えておくことが必要です。

弊社ではAIを活用したコンテンツ制作も行っております。生成AIの活用したコンテンツ制作でご相談がございましたら、ぜひお気軽にお声がけください!

また、本ウェビナーの録画データは以下からご視聴いただけます。ぜひご覧いただけますと幸いです!

▼お問い合わせはこちらまで

株式会社ピラミッドフィルムクアドラ レポート事務局

pfq_report@pfq.co.jp

タイラカ総合法律事務所

info@tairaka.jp

(この記事の内容は2023年11月20日時点での情報です)