野尻湖のナウマン象と化石

週末、長野の野尻湖にいきました。

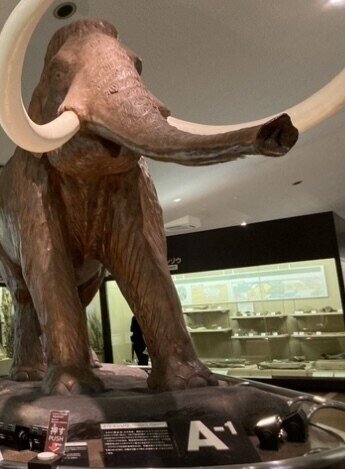

野尻湖といえば、そうナウマン象です。

地元の博物館で模造の剥製をみましたが、ぱっと見、マンモスな感じ。牙2.4メートル、モサモサの毛。ついでにヘラジカの模造剥製もみましたが、大きいのなんの。奈良のあの鹿を思い浮かべると、4倍サイズ。こんな巨大生物が日本にいたなんて、ビックリでした。しかもアラスカなどには、今もいるのですね。

ナウマン象も、ヘラジカも、野尻湖にいた頃は、直近の氷河期だそうで、寒冷地の動物は巨大化するセオリーからすると…まあ、納得なんですが、あんなのが闊歩してたなんて、大きさの概念がおかしくなりそうだなと思いました。

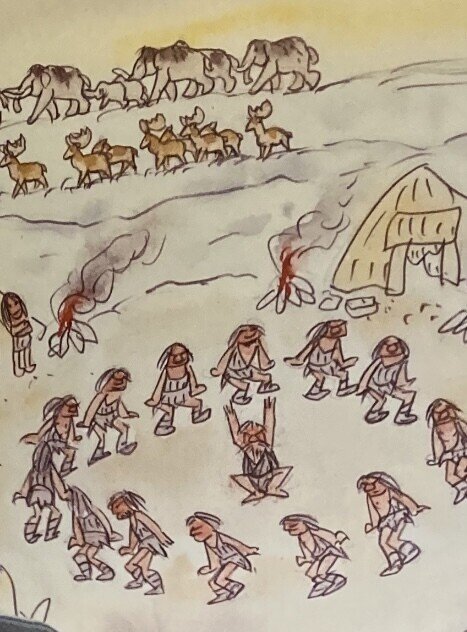

さて、野尻湖周辺はナウマン象の狩場だったと思われるとのこと。しかし、どうやったら、銃なしに、牙や角のある巨大な動物に近づいて、倒せるのだろう。槍ならリーチがある。弓はあったのだろうか。でも、相当鋭利でないと、歯が立たなそう。あとは人数で勝負か。

古代人を思い浮かべつつ、博物館には、古代人のコスプレもあり、骨のパズル(これで訓練すると、どのパーツが発掘されたか、見当がつきますね)もあり、体験型で楽しめました。

↑原始人セット

ちなみに、野尻湖の発掘のきっかけは、地元の人が湯たんぽのような大きさ、形の化石を発見した事から、始まりました。結果的にそれは、ナウマン象の臼歯でしたが、何だかわからず、当初は10年以上、放置されていたそうです。実物もみましたが、確かに歯とはとても思えない、湯たんぽサイズの平たい代物でした。

長野県北部や福井県はよく化石が取れますが、地理的な特色があるのでしょうか。

私は、ドイツに住んでいた頃、南部に化石掘りに行きました。アンモナイトがザクザク掘れる場所です。かつて海だった場所で、素人が数時間で何十個も採れます。ブラタモリではありませんが、長野や福井では、なぜよく採れるか知りたいと思いました。ちなみに、ナウマン象は東京の明治神宮前駅でも骨が発掘されたそうです。東京のど真ん中をナウマン象が闊歩していた所を想像すると、少し可笑しいですね!

古代人のいた頃の日本を想像した週末でした。