レッジョ・エミリア現地研修から2年…①~「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」と「銀行型教育」~

2018年5月、イタリアのレッジョ・エミリア市での現地研修へ参加させていただきました。約1週間という限られた時間でしたが、そこで学んだことや体験したことは今でも私の心の支えとなっています。研修から丸2年が経った今、様々な文献や自分自身の経験と結び付けながら現地研修での学びを再解釈してみようと考え、noteにまとめてみました。第1回目となる今回の投稿は、レッジョ・エミリアの発達観・教育観について考察していく前に、それらとは対照的な概念である「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」と「銀行型教育」について捉えていき、後半では今日の状況と重ね合わせて考えていきたいと思います。

「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」とは?

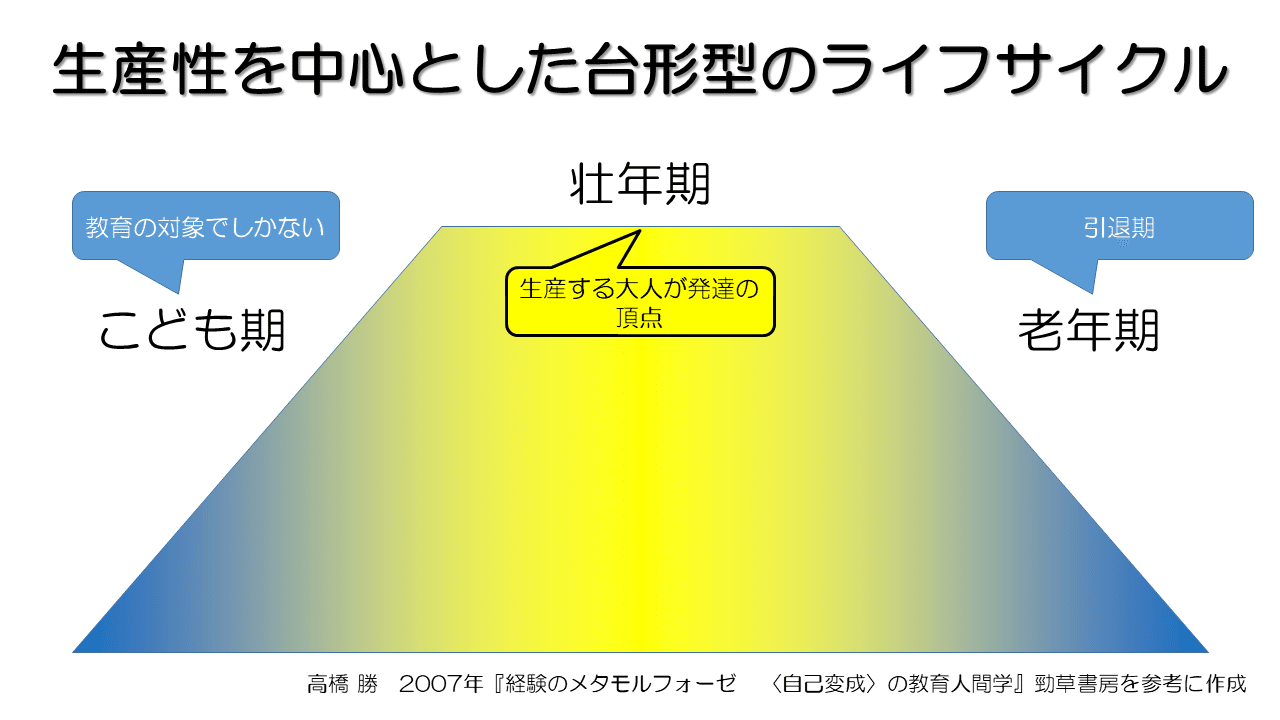

はじめに、高橋 勝氏が『経験のメタモルフォーゼ』の中で「近代教育学における『大人-子ども』関係」を示す構造として定義している「生産性を頂点とした台形型のライフサイクル」という発達観を考えていきましょう。高橋氏は次のように述べています。

近代教育学における「大人-子ども」関係は、…生産性を基準とした「大人」を頂点とした台形型のライフサイクルから構成されている。そこでは、生産する大人が発達の頂点に位置し、子どもは、教育の対象(遊び期、学習期)でしかない。また、生産優位の近代社会では、老人は引退期として位置づけられている。…生産力の向上が、至上の原理として作動する社会、それが近代産業社会である。それは、共同体を解体し、大人自身を、自立的で健康な「ホモ・ファーベル」として働き続けることを無言のうちに強要する社会である。そこでは、人々は、直線的でデジタルな時間を生きるほかはない。(高橋 勝『経験のメタモルフォーゼ〈自己変成の教育人間学〉』勁草書房、2007年)

これを図示すると、次のようになります。

このような発達観を想定した場合、こども期はライフサイクルの頂点である「生産する大人」になるため準備期間という位置づけになり、必然的に「大人=成熟」「こども=未熟」という構造、そして両者の分断が生まれます。また、いわゆる「老年期」にあたる人々が「発達」という営みから切り離されてしまっている点も、生産性優位の近代社会における大きな問題点です。このようなライフサイクルでは「生産性」という理想・目標が予め強固なものとして存在しているため、生まれながらにして持っている個々人のアイデンティティや、育ちのプロセスの中で生じる「生産性」の観点から外れるもの(例えば未知性・不確定性・非効率性・遊び・寄り道・立ち止まることなど)は積極的に評価されず、むしろ発達を妨げる要因として切り捨てられてしまいます。これは、ローリス・マラグッツィが「百の言葉」と呼ばれる有名な詩の中で述べている、「百の世界」から奪われている「九十九」に該当するものであるように思います。

子どもは

百のものでつくられている。 子どもは

百の言葉を

百の手を

百の思いを

百の考え方を

百の遊び方や話し方をもっている。

百、何もかもが百。

…

けれども、その九十九は奪われる。

学校も文化も

頭と身体を分け

こう教える。

手を使わないで考えなさい。

頭を使わないでやりなさい。

話をしないで聴きなさい。

楽しまないで理解しなさい。

…

こうも教える。

すでにある世界を発見しなさい。

そして百の世界から

九十九を奪ってしまう。

こうも教える。

遊びと仕事

現実とファンタジー

科学と発明

空と大地

理性と夢

これらはみんな

ともにあることは

できないんだよと。

(ローリス・マラグッツィ、佐藤学訳「冗談じゃない。百のものはここにある。」ワタリウム美術館、2001年)

「銀行型教育」とは?

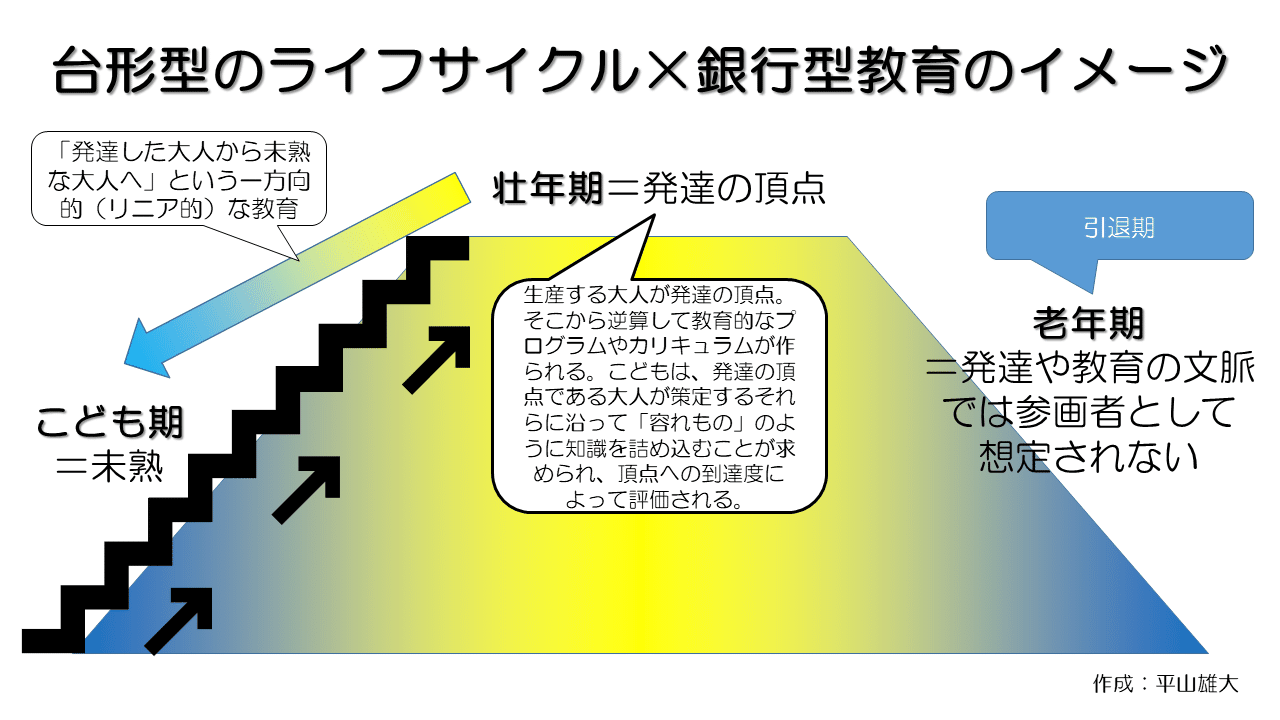

生産性優位の発達観が重視された社会における教育は、おそらく「発達の頂点である大人から未熟な存在であるこどもへ」という一方的な営みとして展開することでしょう。このような構造の教育を、パウロ・フレイレは「銀行型教育」と定義しています。

教育する者とされる者…いろいろなレベルの教育におけるこの関係性について考えるほど、そこにはとても重要な特徴があることがわかる。基本的に、教育する者はひたすら一方的に話すということである。…ただ、一方的に話すだけの教師と、ただ忍耐をもってひたすら聞く者である生徒という構図が、その特徴である。…教師が一方的に話すと、生徒はただ教師が話す内容を機械的に覚えるというだけになる。生徒をただの「容れ物」にしてしまい、教師は「容れ物を一杯にする」ということが仕事になる。…生徒と気持ちを通じさせる、コミュニケーションをとる、というかわりに、生徒にものを容れつづけるわけで、生徒の側はそれを忍耐をもって受け入れ、覚え、繰り返す。これが「銀行型教育」の概念である。(パウロ・フレイレ、三砂つづる訳『被抑圧者の教育学 50周年記念版』亜紀書房、2018年)

「教師が知っている者で、生徒が何も知らない者」であるという前提のもと「知っている者から知らない者へ与えられ、運ばれ、伝えられる」という一方向的な形で展開する「銀行型教育」は、「教師が何をやるかを決め、実行し、生徒はそれに従う」「教師が教育の内容を選ぶ。生徒はその選択に参加することはなく、ただ選ばれたものを受け入れる」「教師に与えられている権威は職業上の機能的なものであるにもかかわらず、あたかも知そのものの権威を与えられていると混同することで、生徒の自由と対立する。生徒は教師の決定に従わなければならない」という質を持つとフレイレは述べています。

生産性優位の社会における「教育の内容」は、必然的に発達の頂点である「生産力のある大人」が目標として設定され、そこから逆算されたカリキュラムやプログラムが階段状に組まれることでしょう。そして、頂点への到達度からのズレやマッチ具合を測定するためにテスト等がこどもたちに施され、ある一定の到達基準を満たすことにより次のステップへ移行することとなります(日常会話の中で「発達」「成長」「学力」という語が用いられる際は、暗黙の裡にこのようなステップ移行が想定されていることが多いように思います)。

このような「銀行型教育」を「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」の中に位置づけて図示すると、次のような発達観・教育観が浮かび上がります。

休校中の課題を通して感じた「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」「銀行型教育」

ここまで「生産性を中心とした台形型のライフサイクル」および「銀行型教育」についてまとめましたが、新型コロナウィルスの影響による休校を補う課題としてたくさんのドリルやプリント、細かな時間割状の表やチェックリストが配付されたことから、今日の日本社会では未だにこのような発達観・教育観が根強いことを改めて痛感しました。

私は学童保育現場で働いていますが、課題が本格的に出され始めたこの1ヶ月間、本来であれば遊びや生活の中でこどもたちが豊かに育ちゆく時間が「勉強」に奪われていくことの危機感や、モチベーションが上がらないこどもたちを叱咤激励しながら課題を終わらせなければいけないという重圧を感じてきました。

こどもたちは自らの興味や関心、生活や必然性からかけ離れた「勉強」を「こなす」たびに眼の輝きを失っていきます。そんなこどもたちの様子に胸が痛みつつ、学校によっては「課題は成績に反映される」という文言が添えられているため、「大人」から見れば「未熟」に映ってしまう文字の形や計算などを少しでも「正解」に近づけるべく不本意ながらこどもたちに訂正を促しました。

しかし、こどもたちからすれば、やりたくもないことをやらされるだけでなく、訂正を促され自らの至らなさを指摘されることは苦痛以外の何物でもないはず…。「イヤだ!」「面倒くさい!」「これ(間違えたまま)でいいんだ!」というこどもたちの叫びは、自分たちが一方的に「容れ物」として扱われる理不尽さへの訴えであるように感じました。きっと同じように、この休校中の課題をめぐり、多くの保護者の方々や学童保育などの場で働く方々がこどもたちの悲痛な叫びを感じながらも「やらなければ・やらせなければいけない」という重圧との狭間で心を痛められたことと思います。私もお迎えの時間に保護者の方々とお話をさせていただく中で、「大変ですよね…」と苦しみを分かち合いつつ、具体的かつ根本的な解決方法を自分自身が導き出せないという無力感に苛まれました。

一方で、もし休校期間中に何も課題が出ていなかったとしたら、きっと「学校は何もしないのか」「このままで大丈夫か」という世論が起こってしまったことでしょう。このような「学力低下」への懸念は「銀行型教育」を乗り越えないと「生産する大人」に到達できないという発達観・教育観が暗黙の裡に想定されていることの表れであるように思います。したがって「学校が悪い」ということでは決してなく、日本社会の中に根深く存在する発達観・教育観がこのような状況を作り出してしまった…と言えるのではないでしょうか。このような困難な状況の中で、日々こどもたちを想い、出来得る方法で豊かな学びを創造・実践され、温かなメッセージをこどもたちに送り続けていらっしゃる先生方がたくさんいらっしゃることを忘れてはいけません。

これらを踏まえ、休校中の課題を通して私が感じた「台形型のライフサイクル×銀行型教育」のイメージを図示してみました。あくまで私個人の印象であるため安易に一般化することはできませんが、目には見えない根深い発達観や教育観が現実世界へと影響を与え、その結果、学校現場や家庭・学童保育、そして何よりもこどもたちが苦しい状況に遭っている…そんなイメージを表したつもりです。

まとめ

現地研修からちょうど2年が経った今、このような状況に直面していることに大きな意味を感じています。当初は「台形型のライフサイクル」「銀行型教育」とレッジョ・エミリアで感じた発達観・教育観の理論的な対比を描こうとした第1回目のブログでしたが、今のリアルな思いと結び付けることで現地研修での学びがより鮮やかに意味を持つと考え、休校中の課題という話題に触れ私自身の体験や思いを綴りました。次回以降、このような発達観・教育観と対比させる形でレッジョ・エミリア研修で学んだことをまとめていきたいと思います。